5G NR NSA標準于2017年底發布,是實現5G商業化目標的重要里程碑。目前產業已積極發展相關基礎建設,期能在2018年底至2019年,實現5G網絡試營運與后續商業部署,5G商用時程已加速邁進。

科技界將5G視為一項顛覆性技術,不僅將掀起產業革命,也讓未來生活截然不同。你能想像,未來進商店購買商品不再需要店員結帳,靠“刷臉”就能付款;或是自駕車在街上隨處可見,城市交通徹底智能化,車禍傷亡率大幅降低;又或是戴上虛擬實境(VR)裝置,你就能“瞬間移動”到奧運會場、NBA、MLB等運動殿堂觀賞精彩賽事。

這一切的一切,在有了5G之后,似乎已不再那么遙不可及。那么,產業界殷殷期盼的5G究竟何時能夠實現?在國際電信標準制定組織3GPP發布5G非獨立(Non-Standalone, NSA)的5G NR規格后,這個答案,可說是“近在眼前”。

5G NSA標準底定基礎建設熱潮急升

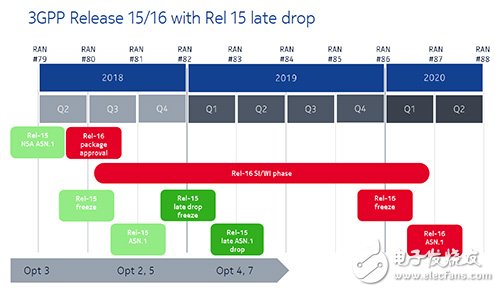

3GPP于2017年底,釋出5G NR NSA規格(圖1),這對下世代5G網絡而言,可說邁出了一大步。此一官方協議完成后,意味著半導體商、電信營運商,以及網絡設備業者可以開始準備推出標準化技術,5G商用時程,就此加快步伐。

圖1 3GPP標準制訂時程示意圖

工研院資訊與通訊研究所副所長周勝鄰(圖2)表示,現今電信營運商的基礎建設規畫,大概都會以NSA架構為主,以搶在2019年預先推出商用服務。跟正式的5G架構相較,NSA的架構是使用4G核心網絡(Evolved Packet Core, EPC),并透過LTE的基地臺(eNB)或5G的基地臺(gNB)與終端連結,而5G核心網絡的建置,則須等到獨立式(SA)的標準出爐后,業者才會逐步將4G核心網絡更換為5G核網。

圖2 工研院資訊與通訊研究所副所長周勝鄰表示,目前電信營運商大都會以NSA架構為主要規畫

3GPP目前提出多種5G連結架構供業界參考(圖3),諾基亞(Nokia)***暨香港澳門/大中國區客戶營運部技術總監陳銘邦(圖4)指出,在NSA標準釋出后,目前業界的發展架構大多朝Option 3進行。也就是資料與訊令都先從4G EPC傳送到LTE E-UTRA,再將部分訊令與資料傳送到終端,而其余資料則傳到5G基地臺,再傳送到終端。

圖3 3GPP提出的各種5G連結架構

圖4 Nokia***暨香港澳門/大中國區客戶營運部技術總監陳銘邦指出,待5G SA標準確定后,營運商便會逐步更換5G核心網絡并增設基地臺

陳銘邦說明,待5G SA標準確定,營運商開始更換5G核心網絡并增設基地臺之后,便會朝著Option 7架構發展;在Option 7架構當中,資料和訊令傳送方式類似Option 3的方式,不過訊息是直接從5G核心網絡發出。

總而言之,3GPP首版5G標準制定完成,是實現5G商業化目標的重要里程碑。事實上,早在標準確定前,諸如高通(Qualcomm)、英特爾(Intel)、愛立信(Ericsson),以及諾基亞(Nokia)等大廠早已摩拳擦掌,準備搶占先機;在標準釋出后,便相繼加快5G NSA部署進度,期在2018年底,或是2019年初即能展開5G網絡試營運或商用服務。

愛立信攜手Verizon于美國部署5G商用網絡

為加速合乎3GPP標準的5G商用解決方案鋪路,愛立信攜手Verizon將在2018年下半年,于美國部分地區部署預標準5G商用無線網絡及5G核心網絡。目前雙方正著手完成向5G推進的目標,共同促進行動生態合作體系,加速實現5G商用服務。

自2017年起,愛立信與Verizon已在多個城市和住宅區,針對不同的地域和住宅密度,進行了毫米波頻段的固定無線5G網絡試驗,這成為Verizon部署固定無線寬頻網絡計畫的關鍵一步。

這些試驗將有助于了解Verizon 5G技術論壇(Verizon 5GTF)和3GPP 5G NR中使用的5G技術和毫米波技術。這些新技術有望滿足消費者對新興網絡、行動網絡和固定無線網絡寬頻體驗日益增加的聯網需求,如高畫質影音、身臨其境的AR/VR體驗,以及物聯網與云端運算等。

諾基亞/T-Mobile/英特爾攜手建置首座28GHz 5G商用基站

諾基亞、T-Mobile及英特爾則是三方合作,于美國華盛頓州貝爾維尤市(Bellevue)的繁忙市區,部署28GHz戶外型5G商用無線系統。此一系統運用諾基亞的5G商用AirScale解決方案和英特爾5G行動測試平臺(MTP),在28GHz的無線頻段上進行數據傳輸,幫助T-Mobile部署第一個跨供應商之間的5G網絡。

據悉,為實踐5G愿景,從600MHz到毫米波的所有頻譜資源均須納入規畫環節。5G背負著提升超寬頻體驗與連結萬物的愿景,因此必須將提供行動能力的大范圍網絡覆蓋納入全國性的網絡布建策略。

此次合作讓此三家公司朝推動5G標準化、改善芯片與設備5G生態系統,以及為非電信商客戶提供最佳網絡體驗的目標再邁進一步。同時,此里程碑也意味著將5G毫米波(mmWave)無線效能及傳輸測試朝真實環境的第一步,讓5G技術由實驗室跨入實地應用;而此一測試也有助于T-Mobile以及諾基亞了解5G毫米波技術如何與現有網絡整合,并與LTE共存。

華為完成第三階段NSA 5G核心網測試

在5G NSA標準釋出之后,已經有許多領先營運商選擇采用5G NSA快速實現5G商用部署,提供AR/VR等增強型行動寬頻通訊(eMBB)新業務。像是華為(HUAWEI)宣布已完成由IMT-2020(5G)推動組織實施的中國5G技術研發試驗第三階段,基于NSA的核心網關鍵技術與業務流程測試。

本次測試基于華為在2018年世界行動大會上發布的商用5G核心網解決方案,完成了包括核心網CUPS(控制面與用戶面分離)架構下的閘道選擇、支持5G超高頻寬、支持5G NR獨立計費、支援終端LTE與NR雙連接、終端接取能力管理等關鍵功能的驗證,并且同時驗證了基于5G NSA標準的終端注冊、業務請求、行動性管理、會話管理等業務流程。

5G技術研發試驗由IMT-2020(5G)推動組織實施,其中5G網絡部分的測試在5G試驗工作組中,由中國資訊通信研究院與中國移動、中國電信、中國聯通三家營運商組成的測試組共同完成。驗證測試共分為三個階段,在此前第一和第二階段華為5G核心網均率先順利完成,包括核心網服務化架構、網絡切片技術、行動邊緣運算等技術方案以及樣機設備的驗證。

韓國電信宣布2019提供5G商用服務

韓國電信KT則是直接宣布,要于2019年3月實現首個5G商用化服務;KT預計2019年3月的5G商用服務將從B2B服務開始,而B2C商業服務將在2019年第二季度推出。

據國外媒體“NETMANIAS”報導,KT將透過“E2E Orchestrator網絡虛擬化整合控制系統”,計劃將5G從簡單的網絡發展到統一平臺,以振興5G生態系統。

借助E2E Orchestrator,可以根據業務需求快速重新配置/改變虛擬化網絡設備,實現高效的網絡營運并為用戶提供各種5G服務。

目前KT正為2019年的5G商業化開發五種網絡解決方案,分別為5G時槽整合結構(5G Slot-integrated Structure)、5G-LTE互通結構(5G-LTE Interworking Structure)、智能多波束追蹤解決方案(Intelligent Multi-beam Tracking Solution)、建筑內解決方案(In Building Solutions),以及基于人工智能的網絡優化解決方案(AI-based Network Optimization Solution);這些解決方案預計于2018年第三季完成。

5G NSA布建如火如荼進行,然而,5G和4G LTE最大的不同,便是新增了網絡切片(Network Slicing)功能,使5G的核網能夠運用網絡切片,因應各種應用案例需求進行設置。

網絡切片功能不可或缺虛擬化為重要步驟

周勝鄰指出,為了滿足各種應用,例如物聯網(IoT)、大頻寬上網或是低延遲,需要不同網絡功能適應多樣需求。因此,5G核網增添了網絡切片功能,讓營運商利用軟體定義網絡(SDN)與網絡功能虛擬化(NFV)進行網絡切片,劃分數個不同應用服務情境,提供客制化的網絡服務。

舉例而言,物聯網裝置的傳輸速率需求不會太高,但須支援大量聯網設備;而當5G網絡要支援eMBB應用場景時,吞吐量(Throughput)一定要高,但用戶數不見得龐大。從技術層面來講,這兩種是截然不同的應用,而過往的4G LTE核網無法對此作出靈活分配。因此,標準組織在訂定5G架構時,便提出網絡切片的概念,以妥善、動態的調整資源分配;而要實現網絡切片,網絡虛擬化為第一步驟。

網絡虛擬化意指在資料中心內所需求的網絡與安全功能,能夠以內建于虛擬化軟體(Hypervisor)中,或是以網絡虛擬機器(Network Virtual Machine)的方式,提供服務所需的網絡與安全功能。透過網絡虛擬化,網絡與電信營運商得以更為節省成本、彈性與靈活地處理客戶網絡建置需求,或適應不斷變革的網絡應用服務。

陳銘邦解釋,網絡虛擬化是目前營運商發展5G的一個明確方向。因5G SA標準還未訂定,目前營運商大部分都先由NSA架構做起,在核網部分還是以LTE為主,并不具備網絡切片功能。因此,透過網絡虛擬化后,能更靈活的調配網絡資源提供服務,且將LTE核網虛擬化之后,日后再升級至5G核網也較為容易。

而針對網絡“切片”后,不斷增加的傳輸量與新創的服務和應用,諾基亞也備有相關解決方案--5G Future X。該產品是一套可以有效擴充、滿足電信商需求的解決方案。

諾基亞5G核心網絡解決方案,例如云端封包核心(Cloud Packet Core),同時兼具了云端原生架構的概念如網絡功能軟體解構(Disaggregation)、具有狀態式高效處理機制和共用資料層的無狀態功能軟體元件,以及自動化云端網絡技術和動態的生命周期管理。

提升5G系統容量小型基地臺角色有所轉換

小型基地臺并非是全新的概念,但其在5G時代的重要性可說有增無減。周勝鄰說明,過往小型基地臺的功能是覆蓋(Coverage),比如說大基地臺有無法涵蓋到的范圍,便建置小型基地臺來「補洞」,填補大型基地臺網絡范圍無法覆蓋的區域。

周勝鄰指出,小型基地臺之所以不易普及,撇除其本身布建成本較高,以及會造成大小基地臺訊號相互干擾的問題外,另一個原因便在于其以往的功能是在「補洞」,而這種使用方式使得小型基地臺的普及率不如想像。

過去的小型基地臺大概都扮演這樣的角色。不過,5G標準訂出了三個使用情境,分別為增強型行動寬頻服務、巨量多機器型態通訊(mMTC)、超高可靠度和超低延遲通訊(URLLC)三大方向。

其中,增強型行動寬頻涵蓋多種不同服務應用案例(如AR/VR、UHD/Hologram、高移動性等),對于網絡系統需求,將著重在高傳輸速率、高密度、廣域覆蓋率、高移動性、多種高傳輸速率終端、固定行動融合網絡、小型基地臺布建等。

對此,周勝鄰表示,eMBB十分適合小型基地臺的布建,其角色也開始轉變。舉例來說,如果一個大型基地臺的傳輸速率是1Gbps,覆蓋范圍是1平方公里,而在這1平方公里內,不管有多少人使用,整體傳輸速率還是1Gbps,若人數眾多的話,網絡容量可能會不敷使用。

然而,若是布建10個小型基地臺,每個傳輸速率為1Gbps,整體的系統容量便可增加十倍,達到10Gbps,如此一來,每個使用者所獲得的網絡容量就會更多。

換言之,如今的小型基地臺,其功能可說是在于提升系統容量,藉由小型基地臺的建置改善用戶的服務品質;小型基地臺的功用已從過往的Coverage,轉變成為現今的組合關系( Composition)。

陳銘邦補充說明,小型基地臺在5G高頻應用(如毫米波)時,也有著畫龍點睛的效果。由于高頻訊號容易受到阻攔,大型基地臺傳播有限,而且由外部送訊號至室內的方式在高頻段難以實施,因此便可部署小型基地臺,應用于室內訊號傳送,未來若是發展高頻應用時,小型基地臺的部署密度會更高。

因應此一趨勢,工研院研發超高密度小基站組網技術,運用自行開發的八個小基地臺,以超高密度、覆蓋區域高度重疊的方式布建后,基地臺可在系統同步上達到》1ppb的頻率精確度,并搭配超高密度網絡伺服器的協調運作進行多基地臺間的合作傳輸,整體系統可達到接近4~8倍的系統效能成長。

此一技術的特色包括:采用集中式UDN Server來協調各基地臺之干擾消除及協同傳輸服務;經由UDN Server高效的計算能力,協助基地臺端進行精準的干擾消除計算來提升偕同傳輸效能;透過時間與頻率的精確同步,使基地臺間的訊號形成建設性合成波,提升手機收到的訊號強度;以及透過工研院的即時干擾補償技術,在基地臺傳送訊號前,根據Radio變化即時補償相位與震幅、消除干擾訊號、提升手機收到的訊號品質。

華為/愛立信紛推新款小型基地臺

如上所述,小型基地臺功能已有所轉變,重要性也與日俱增。華為指出,5G時代,有70%的業務都會發生在室內,室內場景的容量密度也將在未來5年內成長8倍之多。由此,高頻C-band及4T4R多天線技術將成為提升室內5G用戶體驗的關鍵手段和技術。也因此,小型基地臺遂成為5G基礎布建的要素之一,網絡設備商、電信營運商等也持續研發新一代產品。

像是華為發布面向室內覆蓋場景的新一代小基地臺--5G LampSite(圖5)。該產品為首款同時支援5G NR和4G LTE的多頻一體化室內小基地臺,其可基于4G LampSite部署時鋪設的CAT6A網線或光纖,并配備4T4R能力確保5G LampSite與原4G LampSite同點位部署,實現4G/5G共覆蓋,減少營運商二次規畫。

圖5 華為發表新一代小基地臺--5G LampSite,滿足5G室內覆蓋需求

除了華為之外,愛立信也推出新一代5G小基地臺解決方案,于城市里增加了一款名為街道型基地臺(Street Macro)的新型無線產品。此產品是介于大型基地臺和小型基地臺之間的無線基地臺,可部署在建筑外墻上,占用空間非常小,但可提供足夠的網絡效率和覆蓋率。

待高頻段確認5G發展可望再沖高點

高頻毫米波應用為5G另一重點,不過,于2017年所釋出的5G NR NSA標準中,尚未訂出高頻頻段。對此,資策會智能系統研究所前瞻行動通訊系統中心資深工程師蔡宗諭(圖6)指出,目前營運商多以6GHz以下頻段進行布建為主,但高頻段同樣也是5G發展關鍵,能拓展許多創新應用。因此訂定高頻頻段將是標準組織接下來的重點,可能于2019年的世界通訊大會(WRC 19),就會決定6GHz以上的頻段。

圖6 資策會智能系統研究所前瞻行動通訊系統中心資深工程師蔡宗諭預估高頻段可能會以28GHz為主

目前高頻頻段有許多候選頻段,除了常見的28GHz外,也包含39GHz、73GHz等。蔡宗諭認為,未來高頻頻段可能以28GHz最有機會,不僅業界較有共識,且技術挑戰較低,也較容易實現,不過仍是要等WRC 19過后,才會較為明朗。等到高頻頻段確認之后,營運商的布建速度會加快許多,屆時會以5G NR SA的架構為主。

簡而言之,在5G高頻段尚未決定之前,營運商布建會先以6GHz以下頻段和NSA架構為主,再逐步轉向SA架構與高頻發展。而不論采用何種方式,不變的是5G熾熱的商機,以及半導體商、網絡設備商和電信商積極的企圖心;力拼2018年底到2019年間,進行區域網絡試營運與商業部署, 5G,即將邁入大規模商轉階段。

電子發燒友App

電子發燒友App

評論