不是所有的區塊鏈項目都在落地,INE智聯生態一直在落地!

——IntelliShare does practical things all the time.

1882年,我國第一部磁石電話交換機在上海開通,這是中國歷史上通訊交換的開端。截止2018年歷經136年,我們來看看中國的通訊交換史經歷了哪幾個時代,在人工智能第四次工業革命的風潮下,通訊交換的未來又在哪里?

一、傳統電話交換機時代

二、傳統PSTN(公共交換電話)網絡時代

三、NGN下一代網絡時代

四、IMS(IP多媒體子系統)

01

傳統電話交換機時代

1882年2月,丹麥大北電報公司在上海外灘揚于天路辦起我國第一個電話局,及至整個清末社會使用的基本就是磁石式電話機。

小知識一:

在此之前,電話通訊經歷了幾個模式的發展:

直連模式:

簡單來說就是點對點模式,兩根導線連接兩個結構完全相同、在電磁鐵上裝有振動膜片的送話器和受話器,首先實現兩端通話,但通話距離短、效率低。

人工交換機模式:

由話務員控制消息從哪里來,到哪里去。用戶聯絡對方時,必須先與話務員通話,說找誰,再由話務員續接,故而稱為人工交換機模式。

人工交換機分為兩種:磁石式和共電式。

共電式電話機集中供電,省去手播發電機和干電池,拿起電話就可以呼叫。

后續抗日戰爭時期,為鞏固和便于管理日偽政府,旋轉撥號盤式自動電話機開始被廣泛應用,也叫步進制交換機。

小知識二:

歷史上,旋轉撥號盤式自動電話機的創始人是一家殯儀館的老板,為了保證自己的電話訂單不會被話務員轉接到別的殯儀館,它是人工交換機一個極有革命性的改進。可以發出直流撥號脈沖,控制自動交換機動作,選擇被叫用戶,自動完成交換功能。

解放后,國家也開始研制自己的縱橫制電話交換機。

1960年,我國自行研制的第一套1000門縱橫制自動電話交換機在上海吳淞局開通使用。

80年代中后期,經過近二十年的停滯時期,大量的中國通信設備制造企業如雨后春筍一般涌現。

它們的主要研發目標,就是程控交換機,尤其是技術含量較低的小門數用戶交換機。這里面,就有兩家日后成長為世界級通信巨頭的企業——華為和中興。

小知識三:

80年代中國通訊市場的七國八制

(七國八制:當時中國通訊市場上,總共有8種制式的機型,分別來自7個國家。)

1982年,福建福州引進并開通了日本富士通的F-150萬門程控電話交換機,轟動全國。

1984年,上海貝爾電話設備有限公司成立。這是我國第一個研制程控電話交換機的合資企業,對于中國后期通訊業的發展具有非常巨大的幫助。

1985年,聞風而動的AT&T、諾基亞、愛立信,紛紛跑來設立辦事處。

于是乎,在這些國外通信企業的“幫助”下,我們國家很快就進入了“七國八制”的混亂發展階段。

02

傳統PSTN(公共交換電話網絡)網絡

也叫程控電話交換機時代。

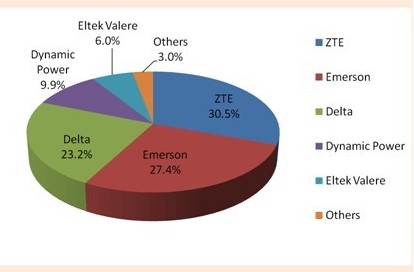

90年代,中國通訊市場出現“五朵金花”,即巨龍、大唐、中興、華為和金鵬。他們突破了國外廠商的重圍,憑借低廉的價格和政府支持,站住了腳跟,并一步一步改變了中國通信行業的格局。

那時的中國由于農村線路條件差、利潤薄,國外廠商都沒有精力或者不屑去拓展。中國本土廠商趁勢而入。

入駐農村。

他們的電信設備逐漸架設在廣域的農村地區,研發的農話端局交換機不斷占據市場容量,獲得新的發展突破。

到1993年,中興2000門局用數字交換機的裝機量已占全國農話年新增容量的18%。

但是不局限于農村市場,中興、華為兩家中國企業蓄力,迅速調整戰略,很快推出了萬門以上的程控交換機。

1995年11月,中興通訊自行研制的ZXJ10大容量局用數字程控交換機獲原郵電部電信總局頒發的入網許可證,該機終局容量可達17萬線。同年,華為也推出了萬門機的C&C08C型機。

處于后來者居上的大唐電子,成立于1993年,繼承郵電部電信科學研究的技術與人員,1995年推出了SP30超級數字程控交換機,容量可達10萬門以上。

90年代,信息技術發展的速度,就像被***大手一揮設立的深圳發展特區,簡直可以用“一躍千里”來形容。

03

NGN下一代網絡時代

Next Generation Network

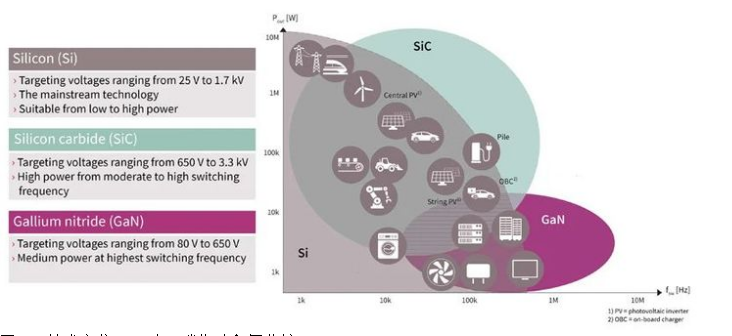

伴隨計算機的普及,互聯網開始興起,并迅速發展壯大,逐漸影響我們的生活。NGN時代最顯著的特點就是軟交換,軟交換相對于硬交換而言,就是將不同的功能實體拆分開各司其職,靈活調度,有利于功能和容量擴展。

最重要的一個變化,就是就是通信方式。以前只有電報、電話,現在,移動通信崛起,手機開始成為人們的新寵。

程控數字交換與數字傳輸相結合,構成了綜合業務數字網(ISDN)。它通過普通的銅纜,以更高的速率和質量傳輸語音和數據,不僅實現電話交換,還能實現傳真、數據、圖像通信等的交換。

多媒體時代,正式到來。

進入21世紀后,傳統電話交換機淘汰提速,程控交換機陸續開始退出歷史舞臺。NGN,可以說是固定電話網絡最后的謝幕了。

04

IMS(IP多媒體子系統)時代

如今,NGN也要退出歷史舞臺了。取代它的,就是大名鼎鼎、令人膽寒的IMS(IP多媒體子系統)。

IMS被認為是NGN下一代網絡的核心技術,也是解決移動與固網融合,引入語音、數據、視頻三重融合等差異化業務的重要方式。

IMS在3GPPRelease 5版本中提出,是對IP多媒體業務進行控制的網絡核心層邏輯功能實體的總稱。

IMS首次提出是在R5版本中,然后在R6、R7版本中進一步完善。

小知識四:

3GPP R5主要定義IMS的核心結構,網元功能、接口和流程等內容:R6版本增加了部分IMS業務特性、IMS與其他網絡的互通規范和無線局域網(WLAN)接入特性等;R7版本加強了對固定、移動融合的標準化制訂,要求IMS支持數字用戶線(xDSL)、電纜調制解調器等固定接入方式。

IMS的主要應用

移動網絡的應用

主要是在移動網絡的基礎上用IMS來提供PoC、即時消息、視頻共享等多媒體增值業務。

IPCENTREX業務、向固定寬帶用戶提供VoIP應用。

用戶擁有一個WLAN/WCDMA的雙模終端,在WLAN的覆蓋區內,一般優先使用WLAN接入,因為這種方式用戶使用業務的資費更低,數據業務的帶寬更充足。

當離開WLAN的覆蓋區后,終端自動切換到WCDMA網絡,從而實現語音在WLAN和WCDMA之間的連續性。

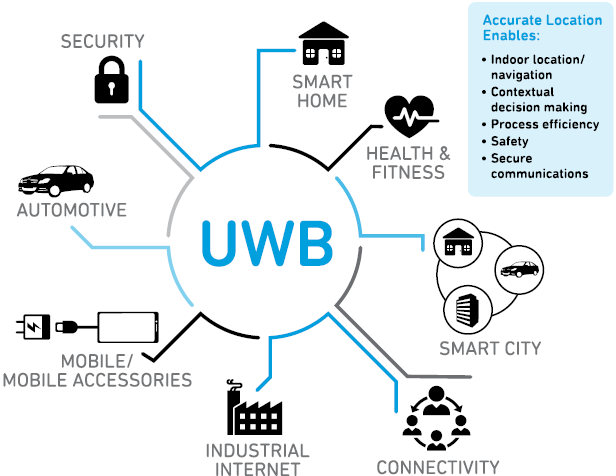

IMS時代取代了NGN時代,WLAN/WCDMA雙模架構起了IP多媒體子系統的商業應用,Mesh網絡將是無線網絡中涌現的最有前景的新型無線組網技術!

下一代無線網絡將是Mesh組網技術的舞臺!

05

INE智聯生態將引領一個通訊交換新時代的到來

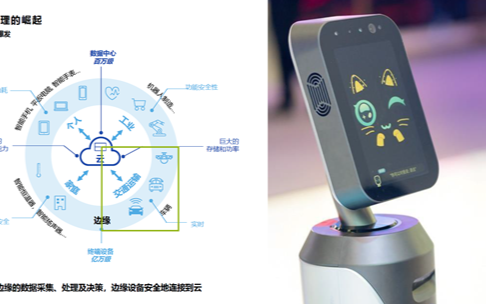

INE智聯生態Mesh網絡框架節點

INE Mesh具有強大的域網接入功能,Mesh可自組織無線網和自動可配置無線網可以為移動用戶提供靈活的自適應無線互聯網連接,可以應用到各種無線接入技術中。

例如,基于IEEE802.11、IEEE802.15、IEEE802.16協議的無線局域網(WLAN)、無線個域網(WPN)、無線城域網(WMAN)技術。

INE智聯生態Mesh網絡平臺

每個基站或者接入點都可以作為INE Mesh的一個中繼節點來將其他基站的流量轉發到互聯網關上,在終端用戶框架結構中,基站和用戶終端都可以作為中繼節點來轉發相鄰節點的流量,因此擴大基站的覆蓋范圍,提高網絡的鏈接性能。

并組建專屬區域無線Mesh網絡平臺,并在此基礎上開發各種應用業務,實現區域內部建設管理激勵機制一體化。

INE智聯生態Mesh網絡生態

INE Mesh的潛在應用場景可以應用于蜂窩網絡的回程傳輸、家庭網絡、企業網、公共網絡和智能傳輸系統網絡,全面鋪設到社會互聯網的各個場景,并根據場景差異構建基于INE智聯生態STPS八爪魚技術的專屬區域生態網絡,實現不同場景下的專屬管理。

所有場景集結于INE Mesh中心網關,最終達到所有場景和而不同式應用與管理協調。

并將之區塊鏈的通證經濟相結合,作為激勵機制應用于整個INE Mesh網絡社會生態中,發揮出每一個中繼節點自組織、自延展的特性,保證生態內部源源不斷的動力。

從中國百年通訊交換的歷史中,可以明顯看到中國社會方方面面發展的軌跡,近二十年來信息科技的發展速度尤為明顯。

反之,第四次工業革命與互聯網3.0時代的到來也必定會催生一個全球惠普全球,服務于所有物聯網、AI、制造設備等等智能端的底層網絡架構。

電子發燒友App

電子發燒友App

評論