無人機蜂群作戰正朝著智能化、實戰化迅猛發展,將在未來戰場上造成巨大威脅,反無人機蜂群作戰研究勢在必行。針對無人機蜂群發展歷史、研究進展、實戰運用情況進行分析;并從探測跟蹤、硬毀傷、軟殺傷手段三方面梳理國外反無人機蜂群作戰研究現狀,其中,硬毀傷手段包括通過常規武器、定向能武器和武裝格斗無人機對抗打擊,軟殺傷手段包括電子干擾、欺騙控制。最后,提出反無人機蜂群作戰的未來發展趨勢:無縫全面探測預警和高效智能決策部署;常規新型武器協同,軟殺傷硬毀傷結合;多維智能體系作戰,標準制定刻不容緩。

無人機蜂群是由大量同構或異構小型無人機組成的自適應智能系統,通過信息交互與反饋、激勵與響應,感知并適應戰場動態環境,協同完成多樣化作戰任務,具有高效費比、不易泄密、系統作戰、快速響應、靈活性強等優勢。隨著無人機蜂群實戰化程度不斷提升,其在智能化戰場中逐漸展現出不容小覷的作戰實力,并將在未來戰場中扮演越來越重要的角色。 無人機蜂群的迅猛發展,也推動了世界各國的“反無人機蜂群軍備競賽”。美國Markets&Markets咨詢公司發布的反無人機系統市場分析報告指出,20172022年,全球反無人機市場快速增長,年復合增長率接近24%,到2023年將達到近12億美元。世界各國高度重視無人機蜂群的反制問題,反無人機、反無人機蜂群技術迅猛發展,新型反制裝備不斷涌現。

1?無人機蜂群作戰分析

1.1?無人機蜂群發展歷史

大自然中,許多簡單個體組成的集群往往具有群體智能表現,無人機蜂群作戰的概念便來源于此。1984年,美國的奧古斯丁提出,研發武器的成本與周期逐年攀升,導致雖然國防經費增加,但武器數量反而會變少,故而效費比高的無人機作戰開始受到關注。2000年,美國國防高級研究計劃局(DARPA)計劃對無人機蜂群的空中作戰模式進行研究。2014年,美國防部正式提出無人機蜂群作戰概念,并將其作為一項能夠顛覆未來戰場規則的新型戰術。同年,無人機蜂群戰術概念首次在美國智庫發布的《戰場機器人Ⅱ:即將到來的蜂群》報告中被系統提出。接下來的兩年里,美國空軍相繼發布的《空軍未來作戰概念》、《2016—2036年小型無人機系統飛行規劃》,對未來無人機蜂群作戰方式進行了一系列設想。無人機蜂群作戰逐漸得到世界各國高度重視,并呈現井噴式發展趨勢。

1.2?無人機蜂群研究進展

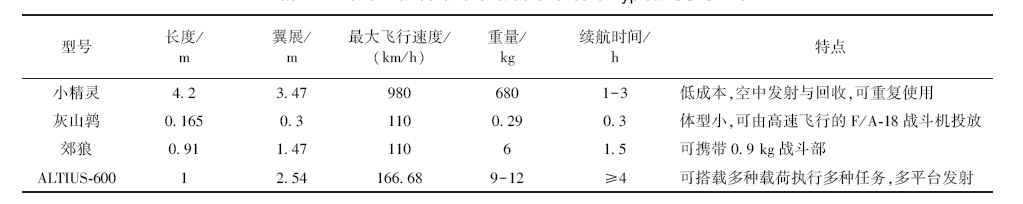

美國是最早進行無人機蜂群研究的國家,典型無人機性能與特點如表1所示。美國在蜂群的投放與回收、自主協同作戰方面成果頗豐。投放與回收方面,2014年美國海軍研究局(ONR)“低成本無人機蜂群”(LOCUST)項目的研究重點就是無人機的快速發射、態勢共享及協同作戰,并于2016年完成了30架無人機于30 s內快速投放的驗證測試。2015年,DARPA開展“小精靈”無人機蜂群項目,主要研究蜂群的偵察與電子戰干擾能力,以及空中投放與回收再利用,并于2019年完成了通過C-130運輸機實現半小時內部署與回收4架無人機的試驗。蜂群自主協同作戰方面,2016年,103架“灰山鶉”由3架F/A-18戰斗機投放,展現了協同作戰、自適應編隊、群體決策的能力,表明美國無人機蜂群技術向實戰化發展。2020年,美國的空戰演進(ACE)項目和“拒止環境協同作戰”項目[5]通過人工智能技術不僅提高了蜂群的自主協同能力,還提升了作戰人員對自適應作戰技術的信任度,從而推動了有人-無人編隊自主協同作戰的發展。此外,美陸軍2022年“實驗演示網關演習”(EDGE 22)中,使用雷聲公司的ALTIUS 600和“郊狼”無人機進行了有史以來最大規模的30架交互式無人機蜂群演習。多域起飛的交互式無人機群集結后,能夠感知攻擊目標和自身位置,并與指揮中心進行通信,展現了無人機蜂群的高智能化水平。

表1 美國典型無人機性能與特點

Tab.1 Performance and characteristics of typical US UAVs

同時,其他各國緊隨其后進行無人機蜂群作戰研究。比如,歐洲防務局啟動“歐洲蜂群”項目,研究協同作戰、自主決策等無人機蜂群作戰關鍵技術;英國發起無人機蜂群作戰競賽,尋求技術突破;俄羅斯、韓國也相繼針對無人機蜂群協同作戰模式進行研究。

1.3?實際作戰運用情況

2018年,敘利亞軍隊無人機蜂群對俄羅斯軍事基地的突襲,是無人機蜂群首次在實際作戰中運用的里程碑事件,表明現代作戰樣式正在發生顛覆性改變,亟待應對之策。此外,2019年9月,也門胡塞武裝組織通過10架協同作戰的無人機蜂群突襲了沙特的油田和煉油廠,致使沙特石油產業遭受重創;2020年9月的納卡沖突中,阿塞拜疆的無人機蜂群飛臨亞美尼亞陣地上空,摧毀了S-300防空系統、BM-30遠程火箭炮等高技術裝備。由此可見,無人機蜂群作戰正向實戰化發展,在如今的智能化戰場中,已逐漸成為不容小覷的作戰力量,并將在未來戰場中扮演越來越重要的角色,故而反無人機蜂群作戰研究勢在必行。

2?國外反無人機蜂群作戰研究現狀

面對無人機蜂群作戰的突飛猛進,世界各國紛紛從戰略、戰術、反制手段等方面積極探索應對之策,以期在反無人機蜂群領域占得先機。

美國是全球最早制定反無人機戰略的國家,于2012年就制定了反無人機戰略,此后每年都組織反無人機演習。2020年1月,美國聯合反小型無人機系統辦公室(JCO)成立。2021年1月,美國國防部(DOD)發布了《反小型無人機系統策略》戰略書,稱美國正面臨多種小型無人機的威脅,并制定了反無人機的實施計劃與行動方案。2019至2021財年,美國平均每年投入5億美元用于反無人機裝備的研發與采購。目前,美國正在加緊構建軟殺傷、硬毀傷等多種武器一體化協同作戰的無人機蜂群反制體系。

俄羅斯于2017年成立了全球首支反無人機電子戰部隊。2018年,俄羅斯的兩處軍事基地被敘利亞武裝分子無人機組成的蜂群突襲,損失7架軍用飛機,造成了俄羅斯近30年來對外戰爭中較大的一次戰損。結合此次敘利亞戰場的經驗教訓,俄羅斯在研發無人機反制武器裝備以不斷提升反無人機作戰力量的同時,也逐漸注重實戰訓練,自2019年開始將反無人機蜂群戰術訓練納入所有大型演習中;2020年,反無人機作戰機動分隊開始擔負戰斗值班。目前,俄羅斯正致力于制定多兵種協同、多手段融合的反無人機蜂群戰略,并逐漸展現了“偵、擾、掩、打” 結合的新戰法。

此外,其他各國都在不斷探尋無人機蜂群的反制之策,如英國于2019年發布《英國反無人機戰略》,旨在應對無人機蜂群帶來的安全風險。

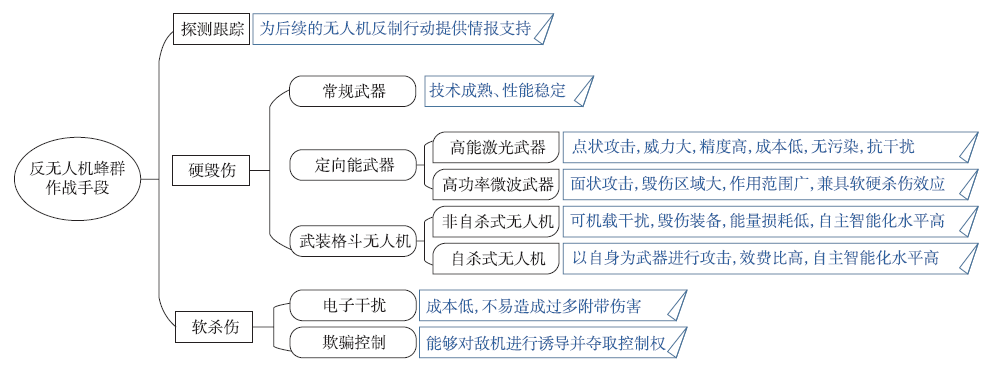

目前,反無人機蜂群的手段主要分為探測跟蹤、硬毀傷和軟殺傷三類。其中,硬毀傷主要包括通過常規武器、定向能武器和武裝格斗無人機對抗打擊;軟殺傷主要包括電子干擾、欺騙控制手段,各類手段的特點如圖1所示。

圖1 反無人機蜂群手段分類及特點

Fig.1 Classification and characteristics of anti UAV swarm means

2.1?探測跟蹤

探測跟蹤作為情報支持手段,在無人機蜂群反制行動中起至關重要的作用。目前,主要有雷達、光電、紅外、無線電、聲學等探測跟蹤技術。俄羅斯致力于多特征目標探測跟蹤、設備抗干擾以及智能化探測識別的研究。多特征目標探測跟蹤方面,“鎧甲”防空武器系統綜合目標搜索、導引雷達及綜合光電等技術手段,可實現對不同距離、高度及多特征目標的探測跟蹤。俄羅斯的PY12M7型反無人機偵察指揮車集偵察、定位、跟蹤功能于一體,包括控制、通信、保障等多個分系統,偵察距離可達25 km,可同時跟蹤120個空中目標,能夠對無人機蜂群進行探測跟蹤。對于探測跟蹤設備的抗干擾方面,俄羅斯的“幫會2-2”低空雷達可在電磁干擾及易反射環境條件下,對無人機進行探測與監控。智能探測識別方面,2020年,俄羅斯卡巴斯基實驗室研制的反無人機系統,通過構建人工神經網絡進行數據分析,實現快速探測無人機蜂群目標,并對其進行分類,以實施針對性打擊,推動了人工智能技術在無人機蜂群探測中的應用。

此外,瑞典博薩防務與安全公司在三維電子雷達系統的基礎上研發了“長頸鹿”AMB雷達。該雷達由一個寬波束發射電磁波,多個窄波束同時接收回波信號,探測范圍廣,反應時間短,數據精度高,能夠集群跟蹤或分別跟蹤多架無人機。

當無人機以蜂群形式多方位來襲時,目標探測與識別難度較高,需要更加快速準確的全方位、多目標探測跟蹤技術,以延長留給作戰人員和反制系統的應急響應時間。其可以形成結合地面目視偵察、雷達光電探測跟蹤、飛機空中預警和衛星偵察的偵察網,并通過雷達、光電、紅外和無線電偵察等多種技術手段組合互補,實現全方位探測預警,為后續的無人機蜂群反制行動提供有力支持。

2.2?硬毀傷

對抗無人機蜂群的硬毀傷手段主要包括成熟穩定的彈炮常規武器、新型高效的高能激光與高功率微波等定向能武器以及智能機動的武裝格斗無人機。

2.2.1?常規武器

常規彈炮武器雖然技術成熟,性能穩定,但對于打擊成本低廉的無人機,效費比較低,并容易造成附帶傷害,且當小目標、低空飛行的無人機蜂群入侵時,傳統彈炮武器獨立的火力打擊手段難以做出快速、準確的反應。為此,世界各國都注重提高常規武器的精準打擊能力,降低導彈成本,并加強導彈智能化研究,以彌補常規武器在無人機蜂群反制方面的不足。此外,還可以通過構建密集火力網快速攔截無人機群,并使用常規武器火力打擊與軟殺傷手段協同配合作戰。

在常規武器精準打擊研究方面,美陸軍構建的防空體系第一層美國彈道低空無人機交戰系統(BLADE),就是將精確的瞄準設備與先進火控結合;“智能射擊手”是裝備光電傳感器和火控系統的突擊步槍,能夠把握最佳射擊時機。2017年,德國萊茵金屬公司研發了一套結合多種探測器與槍炮導彈的集成系統,直接指引槍炮進行打擊,可以大大降低成本[13]。

在智能、微型反無人機蜂群導彈研制方面,2020年美國初創公司研發出一種智能反無人機導彈,能夠發射導彈群,且導彈之間能夠進行通信;美國薩維奇公司正在開發可見光成像制導的微型導彈,以應對低成本、小體積的無人機蜂群。俄羅斯也著力研制低成本的“釘子”反無人機小型導彈,提高導彈打擊無人機的效費比。同時,加拿大Aerial公司研制了一種無人機導彈,是四旋翼飛行器與微型導彈的結合體,鎖定敵機后,可精準智能制定打擊敵機的最佳飛行路線,推動了反無人機群導彈的智能化、微型化建設。

俄羅斯在使用常規武器對抗無人機方面經驗較為豐富,2017年研制出多種防空導彈。“道爾”防空系統帶有自主探測、跟蹤和火力單元,反應快,命中率高,能夠在一定范圍內同時打擊兩架無人機;“道爾”M2DT防空導彈系統可對高速機動目標實施攔截。“柳樹”單兵防空導彈系統于2015年、2016年裝備在俄羅斯多個兵種部隊,其能在多種波段條件下工作,可對多架無人機進行識別并攻擊。目前,針對無人機蜂群,俄軍正在組建由“鎧甲”防空系統、高炮、便攜式防空導彈系統組成的火力網,以實現體系化反無人機蜂群作戰。

2.2.2?定向能武器

傳統的反無人機武器難以應對無人機蜂群的威脅,而定向能武器特有的毀傷機理和作戰效能,具有打擊速度快,攔截效率高,效費比高等優點。應用于無人機蜂群反制的定向能武器中,激光武器和微波射頻武器發展最為迅猛,受重視程度最高,是未來反無人機蜂群的主流裝備和反制技術的重點發展方向。

激光武器能夠精確控制激光波束能量,快速轉換其方向,對無人機機尾、機翼等關鍵部位進行灼傷、摧毀,威力大,精度高,成本低,小型化,無污染,并能抵抗電磁干擾,但對于天氣情況和能源保障有較高的要求。

2020年,俄羅斯“佩列斯韋特”激光武器部署到駐敘利亞的俄軍事基地后,成功攔截了以色列無人機,標志著激光武器對抗無人機的實戰運用。該武器2019年12月開始戰斗值班,能夠對敵方無人機進行全方位無死角的毀傷,可有效對抗10 km 內有屏蔽的電子設備,并對其無線電導航進行干擾,能夠較好地應對無人機蜂群入侵,如圖2所示。2021年,搭載美國定向能機動近程防空系統(DE M-SHORAN)的“斯特瑞克”(Stryker)輕型戰車在俄克拉荷馬州的錫爾堡參加了一次戰斗場景作戰測試,標志著激光武器對抗無人機群距實戰運用更近一步。美國防部認為,激光武器是對抗小型無人機的最佳武器裝備,其研發的機動近程防空系統(M-SHORAN)是導彈與高能激光武器并行的新型陸軍防空武器,核心就是裝備了50 kW激光器的DE M-SHORAN系統。該系統能夠很好地對無人機蜂群進行探測跟蹤和截獲,且系統成本低,具有大量擊毀目標的能力,是性能優越的反無人機蜂群利器。由此可見,激光武器已逐漸向實戰化邁進,定將馳騁未來戰場。

圖2 佩列斯韋特激光武器

Fig.2 Pelesvette laser weapon

相對于激光武器的點狀攻擊,高功率微波武器則屬于面狀攻擊。高功率微波武器通過定向發射高功率微波波束燒毀目標電子設備元器件,攻擊作戰人員,其毀傷區域大,作用范圍廣,能同時擊落多架無人機,可以較好地反制無人機群。并且,高功率微波武器受環境影響小,具有軟、硬多種殺傷效應,例如微波槍。

美國對高功率微波武器打擊無人機蜂群的研究高度重視,并逐漸將其推向實戰化應用。美國Epirus系統公司針對無人機蜂群研發了可移動定向能武器“奧尼達斯”(Leonidas)多目標反電子系統,通過高功率微波攻擊無人機的電子設備,精度高,且能在較為廣闊的區域內對抗多種威脅。在2021年2月的一次原型演示中,“奧尼達斯”成功擊落了66架無人機,未來高功率微波武器將逐漸被投入作戰使用。美國空軍研究實驗室(AFRL)研發的戰術高功率作戰響應系統(THOR),可以通過高功率微波相繼快速攻擊多架無人機,起效范圍較廣。美空軍2022年2月稱,將在可靠性、作戰性能等方面改進THOR系統,新系統稱為“雷神之錘”(MJLNIR),并計劃于2023年交付原型武器。顯然,進行“面”攻擊的高功率微波武器是對抗成群來襲的多目標無人機的利器,也必將成為未來反無人機群戰場上的主力軍。

2.2.3?武裝格斗無人機

武裝格斗無人機采用“以機制機”方式,能夠實現自主探測和打擊,可分為非自殺式和自殺式。非自殺式無人機指在無人機上裝備機載干擾設備、常規或定向能武器中的一種或幾種,在空中對敵方無人機進行打擊,任務完成后返航;自殺式無人機則是與敵方無人機進行自殺式格斗。 非自殺式武裝格斗無人機方面,美國主要通過在無人機上裝載定向能武器,實現空中對抗無人機。不久前,美軍在一架“郊狼”(Coyote)無人機上安裝了定向能系統,結合該無人機識別和對抗多類型無人機的能力,成功對10架無人機進行了攔截。2021年3月舉行的美國陸軍協會(AUSA)未來全球力量會議上,洛馬公司展示了其研發的裝配高功率微波武器的武裝格斗無人機,稱為“移動無線電頻率集成無人機系統抑制器”(MORFIUS),發射功率可達千萬兆,如圖3所示。該無人機能夠重復使用,并可以分散部署到多個平臺上,不受單點故障的影響,故而能夠打入蜂群內部,發起多輪攻擊。由于機載定向能武器可以近距離對目標實施攻擊,相比于地面武器系統,其能量損耗及所需發射功率均較低,故而能夠持續進行更具威力的協作打擊和集群攔截。而俄羅斯在無人機上裝載自動霰彈槍,使其能夠對無人機蜂群進行面狀打擊。

自殺式武裝格斗無人機方面,美國在Coyote無人機基礎上升級了Block2系統,采用動能或近炸的自殺式方式對敵方無人機進行直接攻擊。俄羅斯則研發了空中布雷系統,通過具有速度優勢的“柳葉刀”自殺式無人機對抗敵機。自殺式無人機能夠實現智能探測目標,并以自身為武器對敵方目標進行打擊,其作戰方式可以比擬為“游蕩式低成本智能導彈”。武裝格斗無人機的智能化水平要求較高,是未來反無人機蜂群技術的發展方向之一。 除此之外,布網捕捉也能實現對無人機的攔截與捕獲,主要包括在空中設置障礙,發射網彈或掛載捕網等。如美國研究部門于2021年6月完成測試的“飄帶”反無人機系統,通過發射飄帶破壞敵機的飛行狀態;俄羅斯在“軍隊-2021”國際軍事論壇上展示的無人機捕捉網,形似一枚導彈,能夠探測并拋出捕捉網,對敵機進行捕獲。

2.3?軟殺傷

2018年1月,美陸軍發布《網絡空間與電子作戰構想2025-2040》手冊,旨在深化多域戰概念,其中一個重要內容就是強化地面力量,運用電子戰,提升反無人機能力。無人機蜂群在執行作戰任務時,需要通過傳感器等機載設備,進行情報收集并與地面指控站交換情報,需要進行協調群體飛行的蜂擁控制,也需要與有人機通過無線電通信進行聯系,故而數據鏈路、通信、導航等資源對于無人機蜂群功能發揮非常重要。軟殺傷就是通過對此類資源進行干擾或欺騙,使無人機蜂群喪失協同作戰的能力。

2.3.1?電子干擾

2018 年1月5日,攻擊俄軍駐敘利亞軍事基地的13架無人機群中的6架,被俄電子戰部隊通過電子干擾的方式俘獲。電子干擾主要通過向敵方目標無人機發射定向高功率干擾射頻信號,使無人機與指揮平臺之間的通信被切斷,迫使其降落或返航。此類系統也能對無人機的GPS信號接收機進行干擾,由于大部分無人機都采用慣性導航與GPS導航系統相結合的方式實現飛行控制,故而被干擾的無人機只能依靠慣性導航系統控制飛行,其作業精度會受到嚴重影響。

許多國家著眼于對提高反無人機電子干擾裝備的便攜性進行研究,并有一定的實戰運用成果。美國的便攜式反無人機裝置“無人機防御者”(DroneDefender),通過定向發射無線電波,對無人機的GPS定位系統和無線通信系統進行干擾,使其失去飛行控制。俄羅斯REX-1便攜式反無人機電磁槍配備可互換的紅外及電磁設備,可針對性地對無人機指揮控制系統及通信網絡進行干擾,操作簡單,持續作戰力強,如圖4所示。2018年9月,俄軍在赫梅米姆空軍基地使用REX-1便攜式反無人機電磁槍,摧毀了敘利亞武裝分子多架無人機的雷達、導航等設備,一周擊落了50架無人機。此外,2020年以色列研制出可穿戴的反無人機系統,重量僅1.5 kg,能夠實現對無人機的探測與干擾。

可車載的無人機蜂群干擾裝備方面,以色列2016年開發了無人機衛士(DroneGuard)、無人機穹頂(DroneDome)等車載或固定式反無人機干擾設備。俄羅斯還研發了“殺蟲劑-1”等以車輛為載體的軟殺傷系統,能夠定向壓制捕獲30 km以內的無人機,并能實現快速部署和拆卸,機動性強。

除此之外,俄羅斯在大范圍、多目標無人機干擾方面進行了研究,研發了新型微波武器——超高頻微波炮系統,可實現對半徑10 km內無人機的電子設備進行全方位軟殺傷,使其喪失定位精準度。2020年2月,俄羅斯還開發了四層無人機干擾體系組成的干擾攔截網,能夠對30 km內200 MHz6 000 MHz頻段敵機的導航、控制、通信信號進行干擾。

2.3.2?欺騙控制

欺騙手段是在反無人機蜂群作戰的過程中,通過光學、聲學、電子偽裝等欺騙技術對自身進行偽裝,降低敵方無人機的探測效果。可以通過輻射艦載對空搜索雷達信號等方式構建圍殲陷阱,引誘敵方無人機蜂群進入防御方打擊范圍內。

控制手段則利用探測技術實時監控一定范圍內的空域,借助阻截無人機使用的傳輸代碼,控制敵方無人機,甚至引導其返航[19],如英國Blighter公司的AUDS系統、美國黑睿技術公司的UAVX系統。同時,可對無人機蜂群的數據鏈路和導航進行控制。數據鏈路控制指入侵、劫持敵方無人機的信息鏈路,切斷其與控制平臺的聯系;導航控制可通過干擾手段使敵方無人機的導航接收器接收錯誤的坐標位置,破壞其飛行軌跡。2011年12月,伊朗通過對美國RQ-170“哨兵”無人機進行電子干擾,致使其與地面控制中心斷聯,而后利用GPS導航系統漏洞改變了其預設飛行坐標,誘導其在伊朗境內降落,從而將其捕獲。類似地,此作戰思路也可用于對抗無人機蜂群。2020年,以色列發布了能夠直接攻擊敵機“大腦”的EnforceAir反無人機系統,能夠快速探測并識別敵無人機的GPS坐標及操作員位置,切斷其與控制中心的聯系,并奪取控制權。

軟殺傷手段對抗無人機蜂群,能夠在削弱敵機戰斗力的同時,不造成過多附帶傷害,是反無人機蜂群的重要手段之一。但隨著無人機的快速發展,其抗干擾能力不斷提升,需要進一步提高軟殺傷武器裝備的機動性、智能性。

3?反無人機蜂群作戰未來發展趨勢

3.1?無縫全面探測預警,高效智能決策部署

一方面,無人機蜂群的機型通常有體積小,電磁信號弱等特征,其隱蔽性較好,且投放平臺、投放方式多樣,提前探測的難度極大。因此,需要陸、海、空、天全方位部署多種探測裝備,實現多梯次配置、多維度互補的探測預警網,同時進行情報信息的共享與融合,以無死角、高效地對無人機蜂群進行偵察、預警和跟蹤。另一方面,異構無人機蜂群通常采用模塊化設計,蜂群中的無人機通過搭載不同的電子設備與武器裝備實現探測、干擾、打擊等不同功能。當多種功能的無人機蜂群來襲時,無法準確識別目標將嚴重影響反制任務的決策部署。應通過構建人工神經網絡并結合機器學習等技術,對探測預警網的探測數據進行特殊算法分析,快速識別敵方無人機群的功能類別,高效分配兵力,確定打擊次序,迅速制定最優反制決策。此外,很多探測設備受環境影響較大,應著力提高其使用的靈活性與便攜性。

3.2?常規新型武器協同,軟殺傷硬毀傷結合

傳統防空導彈雖然在對抗無人機時有成本不對稱問題,但不可替代的可靠性使其依然應該作為火力打擊無人機蜂群的保底手段。應著力降低導彈成本,并結合人工智能技術,研制專門對抗無人機蜂群的微型智能導彈,實現自適應協同打擊。而高能激光、高功率微波定向能武器等新型武器將是未來反無人機蜂群備戰中的重點,應揚長避短,大力發展。然而,面對體系作戰的無人機蜂群攻擊,任何單一的打擊手段都難以抗衡。應將硬毀傷與軟殺傷、常規武器與新型武器相結合,優劣互補,梯次銜接,協同完成無人機蜂群的體系化打擊。此外,還應著眼于發展武裝格斗無人機,使裝備各類型武器組合的武裝格斗無人機不僅能夠單獨對抗敵機,還能夠以集群的方式自主識別、自適應協同,對抗敵無人機蜂群,不僅實現“以機制機”,還要實現“以機群制機群”。

3.3?多維智能體系作戰,標準制定刻不容緩

面對無人機蜂群集成化、體系化、智能化的發展趨勢,應致力于構建多兵種協作、陸海空天全方位、軟硬多武器結合的多維智能一體化無人機蜂群防御反制體系,包括智能決策控制下的多兵種協作,陸海空天探測預警網無死角監測,防空導彈與槍炮等常規武器、激光和微波定向能武器、武裝格斗無人機等多領域多手段聯合打擊,電子戰干擾與欺騙控制手段攔截控制等。要實現多軍種協同作戰,多裝備集成合力,需要統一技術標準,實現信息資源共享互通,新舊系統擴展兼容。

4?結束語

作為“盾”的反無人機蜂群作戰手段,正在與作為“矛”的無人機蜂群作戰進行螺旋式強勁角逐,蓬勃發展。世界各大國均著力研制反無人機蜂群裝備,集成化、智能化、多維化的新型反無人機蜂群技術裝備將會在未來戰場上大顯身手。

本文對無人機蜂群發展歷史、研究進展、實際作戰運用情況進行分析,從探測跟蹤、硬毀傷、軟殺傷手段三方面梳理國外反無人機蜂群作戰研究現狀,并提出反無人機蜂群作戰的發展趨勢,以期為反無人機蜂群作戰的未來發展提供一定借鑒。

END

| 作? ?者:周末, 孫海文, 王亮, 于邵禎, 孟祥堯, 李丹

編輯:黃飛

?

電子發燒友App

電子發燒友App

評論