新能源產業心心念念多年的固態電池技術,終于走向現實。

近日,一輛搭載固態電池系統的純電動樣車在北汽新能源完成調試,順利下線。這是國內首次公開的可行駛的固態電池樣車,它的下線也意味著固態電池技術在產業化的路上邁出了關鍵一步。

搭載固態電池系統的純電動樣車在北汽新能源完成調試,順利下線 / 北汽集團相較于當前主流電池正負極、隔膜、電解液的結構,固態電池其實沒有任何變化,只是用固態或半固態電解質,替代了液態的電解液。電池使用固態電解質后,既能提升電壓平臺從而拔高能量密度上限;又因不易燃燒、不產氣等特點,極大程度上提高了電池安全性。

固態電池的優勢基于以上優勢,固態電池一直是下一代鋰電技術的焦點。目前固態電池所面臨的主要瓶頸是固態電解質的導電率、內阻、界面阻抗及相容性等。因此,現階段各大企業的研發重點是固態聚合物電解質、無機固體電解質的設計及制備技術,固 / 固界面構筑及穩定化技術;并在此基礎上完善電池生產工藝及專用設備的研究,來實現產品的量產。

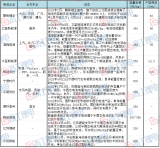

近年來,豐田、日產雷諾、通用、北汽、上汽等國內外主流車企,開始加緊固態電池的研發與產業化布局;另一方面,清陶能源、萬向一二三、LG 化學、麻省固能等電池企業也開始籌備建設固態電池產工廠,其中不乏已經投產的固態電池產線。

除北汽固態電池量產車下線外,今年 3 月,哪吒汽車已發布了一款搭載固態電池的新車型—哪吒 U。據合眾汽車方面透露,哪吒 U 計劃于 10 月份申報工信部公告,年底前量產 500 臺。

顯然,在新能源領域,一場基于固態電池的卡位戰悄然拉開。按照國內領先的全固態電池開發商清陶能源總經理李崢博士的預計,三年內固態電池將在乘用車領域替代性使用,即一款車以采用液態電池方案正向開發,固態電池版本對其中部分功能進行替換;三年后,基于固態電池的正向開發車型將真正走向市場,發揮固態電池高安全、高能量密度的特點。

為什么是固態電池?

根據《中國制造 2025》明確了動力電池的發展規劃:2020 年,電池能量密度達到 300Wh/kg(瓦時每千克);2025 年,電池能量密度達到 400Wh/kg;2030 年,電池能量密度達到 500Wh/kg。

按照現有的三元和石墨作為正負極活性材料所組成的液態鋰離子動力電池,重量能量密度極限約為 280Wh/kg 左右。即便引入硅基合金替代純石墨作為負極材料后,能量密度的上限也只能達到 300-350Wh/kg。這也意味著想要達到 400Wh/kg,甚至突破更高的能量密度壁壘,鋰電技術革新勢在必行。

事實上,近年來聲勢浩大的新型電池技術不在少數,富鋰錳基、高電壓尖晶石、無鈷電池、四元電池等概念層出不窮,但始終雷聲大雨點小,三元鋰電池、磷酸鐵鋰電池、錳酸鋰電池并駕齊驅的電池技術格局,始終沒有改變。

對此,李崢的解釋是,“ 受限于當前電解液的電壓平臺以及安全性,很多諸如富鋰錳基、高電壓尖晶石等性能突出的鋰電新材料,無法發揮高比能優勢,使得鋰電技術革新進入了一個瓶頸期。” 同時,李崢還指出,高電壓平臺的固態電解質的應用,或許能打開新材料的 “ 枷鎖 ”。

因為固態電解質其實只是電池電解質部分由液態變成了固態,對其正負極材料則沒有限制,因此理論上,固態電池有千萬種類型,它既可以是三元鋰電池,也可以是磷酸鐵鋰電池。

此外,由于固態電解質高安全、高電壓的特點,使得諸多新型電池材料更容易得到有效應用。一旦固態電池真正具備商業化條件,基于固態電池的諸多鋰電新材料應用將接踵而至,屆時,鋰電技術革新或將迎來質變。

中國科學院物理研究所李泓博士也指出,固態電解質是一種通用型策略,一旦開發成功,再搭配不同的正負極材料,能滿足消費類電子、無人機、動力儲能、航空航天、軌道交通等諸多領域的需求。

因此,與其將固態電池看成一種新型電池產品,不如將其當作某種解鎖電池材料性能上限的技術手段,這正是業內對固態電池技術寄予厚望的原因所在。與此同時,固態電解質帶來的安全性質變,是當前新能源產業迫切需要的。

自新能源汽車問世以來,安全焦慮就始終縈繞在每個新能源車企心頭,其中最大的痛點來自于電動汽車自燃。電動車自燃的原因不外乎鋰電池發生內部發生短路后熱管理失控,其中易燃性的電解液發揮著 “ 重要作用 ”,固態電解質最大的特點就是不易燃燒,很大程度上避免了電池熱失控。

不過,需要指出的是,形成固態電解質的途徑有很多種,但并非所有的固態電解質都不易燃燒。李泓就明確表示,“ 我們最近發表了一些文章,論證了氧化物固態電解質(固態電池的一種)優良的熱穩定性,但是否每一種固態電解質都意味著熱穩定,還有待具體的研究數據。”

總體來看,固態電池被寄予厚望的原因主要是其可作為電池技術革新的基礎策略,同時具備高安全性。但具體到每一款固態電池,需要大量細致的研發,確保其性能和熱穩定性。

固態電池什么時候落地?

盡管固態電池有著種種優勢,但其產業化的進展并不順利。2017 年,以菲斯克、豐田等車企為主,大肆吹鼓自身固態電池技術,但其量產車型落地時間卻一推再推,由此可見固態電池極高的開發難度。

近日,豐田汽車公司動力總成部門執行副總裁兼電池部門總經理凱塔 · 凱塔(Keiji Kaita)在接受《汽車新聞》采訪時表示,原計劃在 2020 年東京奧運會上推出其固態電池供電的原型車,被推遲至 2021 年。不過,豐田仍有望在 2025 年前完成電動汽車固態電池的生產。

2025 年,或許是一個固態電池在汽車領域產業化的分水嶺。根據寶馬、豐田、奔馳、通用及各初創企業最新的宣傳,固態電池落地時間基本鎖定在 2025 年前后。

中國科學院物理研究所李泓博士表示, 車企敢于開發固態電池汽車的前提是,固態電池產能至少達到 1Gwh,在此基礎上,考慮到完整的供應鏈成型、工藝體系成熟、產能建設足夠,以及足夠的路試時間, 2024 年會是一個相對樂觀的半固態電池大規模應用時間節點,至于全固態,可能要到 2030 年。

相對而言,清陶能源總經理李崢的預測,則更為激進些,“ 目前,固態電池已經在消費電子等領域實現了量產應用,三年內固態電池將在乘用車領域替代性使用,三年后(新車開發時間大概 3 年),將會有真正基于固態電池正向研發的車輛面向消費者。”

按照李崢的描述,去年開始,清陶能源已經開始和幾家主流的主機廠做測試樣車。同時,據一位知情人士透露,“ 今年內肯定有搭載固態電池的量產電動汽車面世。”

值得一提的是,今年 7 月,剛剛完成 E+ 輪融資的清陶能源,其位于宜春的固態電池量產線已經正式投產,產能 1Gwh,已滿足李泓博士判斷的車型研發前提。宜春固態電池工廠將面向乘用車動力市場,并留下了足夠的擴產空間。

除清陶能源能源外,輝能科技 1GWh 固態電池產線預計明年開始量產,星盈科技 2GWh 的全固態鋰電池生產線預計 2024 年投產。隨著電池企業固態電池產線逐漸投產,其在汽車領域商業化的腳步將越來越快。

? ? ? ?責任編輯:tzh

電子發燒友App

電子發燒友App

評論