硅微電子技術的成熟使得在單個芯片中實現復雜結構的微電子機械系統成為現實,也給傳感器的微型化提供了基礎。同時采用了IC技術將信號處理和控制電路集成了到單個的芯片中,大大提高了傳感器的性能并擴展了傳感器的功能,即實現所謂的智能化。同過去的IC技術給經濟技術帶來的的影響一樣,這種集成技術的應用的同樣經濟和技術發展帶來新的機遇。對于傳感器來說,不僅是簡單的改變了加工制造的方法,同時對傳統的基一傳感器測量的控制系統的的設計也帶來了深刻的影響。并且對傳感器本身的設計的方法也帶來了變革,使得傳感器的設計的測量控制系統的設計及構成變得簡單容易。與傳統的系統相比,更加可靠、便宜,并且擴展性更好。很顯然,這些特的實現主要得益于在傳感器內部嵌入微處理芯片。與傳統的傳感器輸出模擬原始信號不同,這種傳感器可以在內總實現對原始數據的加工處理。并可以通過標準的接口與外界實現數據交換,從而實現了傳感器的智能化。更為重要的是這種智能嘩傳感器可以根據實際的需要通過軟件控制改變設計,給系統的擴帶來了很大的發展余地,減少了研發費用。

從使用角度來說,傳感器的準確性、穩定性和可靠性是主要的。過去的研究工作主要集中在硬件方面,研究內容主要有探測機理、材料、制造工藝,以及傳感器的補償方法。通過外部電路來研究實現傳感器的校準、溫度補償,改善傳感器的漂移、線性的性待方面。因此總體來說傳統的傳感器設計要求經驗豐富的工程師能夠根據實際的需要來完成。這給測量系統中所使用的傳感器數量帶來一定的限制。因為這種傳感器任何一個功能的擴展在硬件上需要相應的空間。多功能的傳感器系統受到空間的限制,且性能上同樣受到后續處理電路(濾波、調零、補償等)制約。總體來說,這種硬件上的限制,使得單個的系統中傳感器使用數量有限,無法實現一些相關量的測量。為了保證系統的性能,需要增加更多的處理電路。比如說溫度補償,需要在傳感器的研制過程中經過大量的實驗來保證,且其中的電路是專用的,無法將其直接移植應用到其他的傳感器中去。增加了傳感器開發人員的工作,使得傳感器價格昂貴。同樣的道理,這種專用的傳感器的使用,將使測量系統的功能很難擴展。其維護和修理同樣需要專門技術人員來無成,代價較高,無疑也增加了系統的維護成本。

基于半導體技術的傳感器將改變了這種現狀,其所提供的價格便宜、使用方便的傳感器,特別是傳感器本身的智能化更加方便系統和集楊。并使得在計算機輔助設計的幫助下完成系統的開發,實現更加復雜的功能。與傳統的設計相比,不同的應用系統無須采用不同的傳感器。可以在單一的傳感器基礎上通過軟件設計來改變傳感器的功能,以滿足不同客戶的需求。這樣,低成本、大批量的智能傳感器可以快捷、低成本的實現系統設計、維護或功能擴展。從在改變過去傳感器僅僅應用在工業、軍事及自動輪控制等領域的情況。更加方便用戶的使用,擴大其應用范圍。現在溫度傳感器已經廣泛應用到家用電器中,這僅僅是開始。隨著更多使用方便的傳感器投入市場,更多的關于家庭安全、報警、環境監測等方面的的傳感器將進入普通的家庭。

本文將根據智能傳感器的特點給出智能傳感器的設計方法,并將其與一般傳感器的系統結構和設計方法相比,分析其優點。在此基礎上,指出智能網絡化傳感器將是未來傳感器發展的必然方向,給出智能網絡化的傳感器的內部結構模型和基于現場總線網絡、Internet網絡的測量控制系統模型。

1 什么是智能傳感器

智能傳感器一詞是從國外首先提出 ,其英文名詞為“Smart Sensor”或“Intelligent Sensor”。自從這個概念提出以來,就有很多種不同的定義,爭論較大,理解的角度不同,看法相應不一,但現在對這個問題基本上已經達成了一定的共。一般來說,智能傳感器是能夠實現對傳感器的原始數據進行加工處理,而并非僅僅是將模擬信號。根據EDC(Eletronic Development Corporation)的定義,智能傳感器應具備如下的特征:

可以根據輸入信號值進行判斷和制定的決策

可以通過軟件控制作出多種的決定

可以與外部進行信息交換,有輸入輸出接口

具有自檢測、自修正和自保護功能

毫無疑問,上面這些特征是智能傳感器應具備的。從這些特征來看,其中有相妝一部分以前是屬于一個儀器所應具有的功能,從這點看來,“儀器”和“傳感器”的界限已不是十分明顯。作者認為。“智能傳感器”是一個動態的概念,就象“計算機”概念一樣。現在“計算機”這個名詞的含義早已沒與六十年代計算機剛鍘出現時所包括的內容,無論在功能上還是從特性上早已改變了當初的意義。現在計算(calculate)僅僅是其簡單的一個部分,它可以實現信息交換、文字排版、輔助設計、控制等一系列的功能,這種內涵的擴展是基于兩個方面:硬件上的進步和軟件設計上的發展。現在如果說具有計算功能的機器都認為是計算機,很顯然是不合理的。

上面所提到的定義和特性是現階段智能傳感器的基本特點。實際上,所謂的智能傳感器并非是簡單的單片機嵌入傳感器中將模擬信號轉換為數字信號,其實際所包括的內容要廣泛得多。從智能傳感器的概念產生和發展歷史來看,其經歷一個內涵不斷豐富的過種。即是傳統意義上的智能傳感器也并不具備這種功能。正如上面所提到的,在80年代,將信號處理電路(濾波、放大、調零)與傳感器設計在一起,輸出0-5V電壓或4-20mA電流,這樣的傳感器即為婁時意義上的“智能傳感器”;在80年代未期到90年代中后期,隨著單片機技術的發展,將單片微處理嵌入傳感器中實現溫度補償、修正、校準,同時A/D變換器直接將原來的模擬信號轉換數字信號,這樣一來鈄“智能傳感器” 所包含的含義推進一步。這種類型的傳感器在設計方法上已開始有所轉變,不再象以前是簡單的硬件構成,需要通過軟件對信呈進行簡單處理,相應輸出的信號是數字信號;自“現場部線”概念提出以后,基于現場總線的測量控制系統得到了廣泛的應用,相應對傳感器的設計又提出了新的要求。從發展的角度看,未來單個傳感器獨立使用的場合將越來越少,更多的是多傳感器系統的應用以實現多參數的測量和多對象的控制。測量和控制信息的交換在底層主要是通過現場部線來完成。數據交換主要是通過Intranet等網絡來實現。為了滿足這種多傳感器之間的信息交換,傳感器設計上軟件占主要的地位,通過軟件將傳感器將內總各個敏感單元或與外部的智能傳感器單元聯系在一起。軟件對象不再是以前的單個的對象,而是整個系統,其輸出的數字信號是符合某種協議格式的。從而可要實現傳感器與傳感器之間、傳感器與執行器之間、傳感器與系統之間的數據交換和共享。因此智能網絡化是傳感器未來發展方向。

2 智能網絡化傳感器及其系統的結構

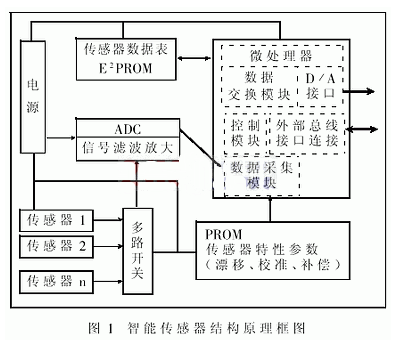

從原理結構來上看來,智能傳感器結構可以用圖1所示框圖來表示。

從上面的框圖可以發現,一般意義上的傳感器(即敏感單元)在智能傳感器中僅僅占很少的一部分,信號處理電路占主要部分。與普通傳感器相比,智能傳感器將傳感器使用過程中所涉及到所有問題都包括了。例如圖1所示的靈敏度、零點漂移、標定等,即使是單物理測量傳感器,也必須有標準的接口獲取所需要的信息(如溫度、濕度等)以實現對被測物理量的標定和校準。在很多場合,加上輸出顯示單元,這種單智能傳感器系統已經涵蓋了傳統的儀表概念。

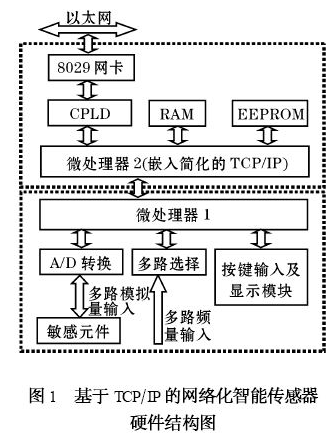

基于分布智能傳感器的測量控制系統是由一定的網絡將各個控制節點、傳感器節點及中央控制單元共同構成。其中傳感器節點是用來實現參數測量并將數據傳送給網絡中的其他節點;控制節點是根據需要從網絡中獲取需要的數據并根據這些數據制訂相應的的控制方法和執行控制輸出。在整個系統中,每個傳感器節點和控制節點數目可多可少,根據要求而定。網絡的選擇可以是傳感器總線、現場總線,也可以是企業內部的Ethernet,也可以直接是Internet。一個智能傳感器節點是由三部分構成:傳統意義上的傳感器、網絡接口和處理單元。根據不同的要求,這三個部分可以是采用不同芯片共同組成合成式的,也可以是單片式的。首先傳感器將被測量物理量轉換為電信號,通過A/D轉化為數字信號,經過微處理器的數據處理(濾波、校準)后將結果傳送給網絡,與網絡的數據交換不網絡接口模塊完成。

控制節點由微處理器、網絡接口及人機接口是輸入輸出設備組成。用來收集傳感器節點所發送來的信息,并反饋給用戶和輸出到執行器,以實現一定的輸出。

將所有的傳感器連接在一個公共的網絡上。為保證所有的傳感器節點和控制節點能夠實現即插即用,必須保證網絡中所有的節點能夠滿足共同的協議。無論是硬件還是軟件都必須滿足一定的要求,只要符合協議標準的節點都能夠接入系統。因此為了保證這種即插即用的功能,智能傳感器節點內部必須包含微處理芯片和存儲器。一方面用來存儲傳感器的物理特征:偏移、靈敏度、校準參數,甚至傳感器的廠家信息(維護等),另一方面用來實現數據的處理和補償,以及輸出校準。由于這些功能的實現是在每個傳感器內部完成,相應的內部參數在傳感器出廠的進候已經寫入內部寄存器中固定的單元,因此在更換和增加的節點的時候,無須對傳感器進行標定、校準。

在很多的情況下,微處理器需要根據實際的需要對傳感器的輸入進行處理和變換。

3 設計方法和智能傳感器的研究領域

智能傳感器系統的實現是在傳感器技術、計算機技術、信號處理、網絡控制等技術的基礎上發展起來的,并隨這些技術的發展而發展,但不是這此技術的簡單合成。無論是微處理器還是網絡技術,都不是原來一般技術簡單的合成,下面針對網絡化傳感器系統所涉及的一些問題進行分析。

首先,系統構成。從計算機角度來看,一般計算機系統所處理的數據是數字信號,且是直接通過外部設備輸入的,這些信號本身會受到外部設備限制。但是對于傳感器系統來說所面對的是與外界環境相關的模擬信號,信號與外界的一些物理量相關。這意味著信號的存在和信號的出現是受到環境限制的,為了滿足控制實時性的需要,信號的采樣必須保證實時性。

其次,信號處理方法。在網絡化使用環境中,即插即用是對網絡中的每個設備最基本的要求。但是由于每個被測物理量通過傳感器時輸入輸出的關系是不定的,有些上線性的,但更多的是非線性的,必須保證系統能夠準確識別被測對象,一方面要能夠確定探測器信號的位置,另一方面要能夠確定傳感器輸入輸出之間的關系以及物理量(一般被測物理量和傳感器輸出物理量不一定一樣。例如是電容式壓力傳感器輸入為壓力,輸出為電容)。這類似于傳統傳感器設計時涉及到的標定問題,但是不完全一樣。因為一般傳感器設計中無須考慮輸入輸出物理量,僅僅只考慮它們之間的關系。

再次,需要考慮外部接口。從網絡化智能傳感器的應用來說,其一般使用在自動化現場的測量控制級,相互之間需要通過現場部線連接在一起。對于不同的應用場合,現在已經有很多不同的總線標準協議。要保證所設計的傳感器完全滿足這些協議比較困難,這就必須考慮接口問題。這是智能網絡化傳感器與普通傳感器最大的區別。

最后,軟件工具的開發。由于過去傳感器完全是由硬件所組成,因此研究的對象主要局限在傳感機的理、材料、結構、工藝等物理方面。而智能傳感器的智能性則是在硬件的基礎上通過軟件實現其價值的,軟件在智能傳感器中占據了主要的成分。而且智能化的程度是與軟件的開發水平成正比的,相信在不久的將來,基于計算機平臺完全通過軟件開發的虛擬傳感器會有十分廣泛的應用。軟件開發工具包括設計、管理和通訊管理等不同方面。目前這類工具已經開始出現,一般C,Labview,ActiveX等工具軟件都可以完成。軟件的功能主是與軟件的開發水平成正比的,用以實現傳感器模型建立、標定參數建立、最佳標定模型選擇等。

盡管智傳感器的構成方法并非在所有有場合使用都是合理的,但在許多的應用中,其相對與傳統傳感器的優點是無法抗拒的。在大多數情況下,智能傳感器價格便宜、使用方便、性能優越、維護簡單、功能擴展容易的優點是傳統傳感器無法比擬的。特別是在一些應用的傳感器較多的場合,無疑智能傳感器是最為合理的選擇。

目前來說,考慮投資因素,由于在過程測量控制領域中系統設計壽命一般都有幾十年,盡管傳統所使用的測量控制主要地模擬量傳輸的,而符合現場總線網絡標準的智能傳感器有很多優點,但是更換這些傳感器執行器要花費很多的時間和增加很大的投資,這種系統還會存在相當長的一段時間。過去這類系統功能的擴展比較困難,因此多種系統共存的局面將維持一段時間。近兩年IEEE1451.4標準工作組已經開始著手進行智能傳感器與網絡之間的模擬傳輸接口標準。其主要是針對傳統以模擬量傳輸為基礎的系統而訂制的一種與網絡之間接口標準。如果標準得到通過,并有相應的硬件支持,對于這些系統來說,其系統功能的擴展將變得更加簡單。

電子發燒友App

電子發燒友App

評論