早在信息極度閉塞的歐洲中世紀,就出現了一種建立在去中心貿易網絡上,維護交易信任基礎的治理機制——商人習慣法,并有效的運行了幾個世紀。

而鏈下的去中心化治理一直是讓人頭疼的部分,我們能不能從歷史的經驗中學到什么呢?從而在區塊鏈上建立信譽體系?

以下為核心觀點:

· 鏈下治理需要通過鼓勵成員對欺詐行為進行披露,依賴一個第三方提高效率,從而來建立有效的信譽體系。

· 參與交易的各方,通過執行TFT的對抗策略,對欺詐者進行懲罰。

· 一個鏈下欺詐完成后,在鏈下信譽體系存在時,欺詐者想從中收益,必須對下一次交易進行高額貼現,以至于以后每次交易的收益為負。

· 鏈下治理機構,應該是與鏈上其他治理部分分開,提供充分博弈對欺詐行為進行執行。

前言

1990年,后來的諾貝爾經濟學獎得主保羅·米爾格羅姆發表了論文:《制度在貿易復蘇中的作用:商人習慣法,私人法庭與中世紀貿易集市》,研究了通過聲譽系統,激勵誠實行為的成本與效益關系。米爾格羅姆利用囚徒困境以及其他博弈論系統,解釋了中世紀商人習慣法如何在這么一個分散程度很高的貿易網絡中,有效的運行好幾個世紀。

論文中指出,必須告知交易者其交易對手過往的行為,作為一種信任的紐帶。消息靈通的商人可以抵制過去曾作弊的商人。只要獲得和傳達信息的成本,不超過交易的成本,這種聲譽系統下的中世紀商人習慣法就可以蓬勃發展。

本文將試圖簡述中世紀商人習慣法的博弈論系統,給區塊鏈的鏈外治理提供靈感。鏈外治理是去中心化網絡中一個重要且常被忽視的領域。我們如何判斷誰違反了規則?如何懲罰?或避免欺詐的才發生?在治理的同時,保持去中心化的區塊鏈精神也是至關重要的。

商人習慣法

在11世紀的歐洲,歐洲大陸的大部分地方,都是由地方鄉鎮政府組成的封建社會。這些政府只對他們自己所在轄區負責。但隨著生產的發展,各地區間的貿易越來越頻繁,貿易的專業化程度不斷提高。中世紀的商人們發現,沒有一套行之有效的治理系統,可以激勵大家誠實的交易,尤其是在離開自己的城鎮外出行商時。

雖然封建政府可以在其轄區范圍內,監管兩個商人之間的協議,但他們無法管理從其他城鎮來的客商。商人習慣法,正是在跨多個地區的新貿易形式下,為了減少伴隨產生的欺詐行為,所建立的一套信任體系。

商人習慣法是一種在強監管之外,消除交易對手風險的一種手段。

商人習慣法的聲譽系統由一個私人法庭管理。私人法庭是一個評判誰在交易中進行了欺的中心化機構。私人法庭提倡爭議雙方私下解決問題,并向社區傳遞足夠的信息,以維持自身聲譽。它提供了一整套的信任服務,來維護社區和被騙者的利益。被欺詐者通過尋求判決來維護自己的利益;而通過甄別社區中的不誠實者,將使社區整體受益。

“如果沒有法院來揭示和界定其真正含義和實際操作,法律將是一紙空文”-漢密爾頓

商人習慣法試圖解決貿易中的多重激勵問題。重點如下:

· 引導社區成員誠實守信

· 行為不端者,必須受到社區的抵制

· 社區成員需要隨時知道誰不可信

· 社區成員必須提供證據,來證明確有遭受欺騙

· 社區必須承認法院的裁決

囚徒困境

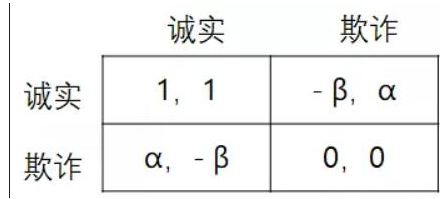

囚徒困境是一個著名的博弈案例,就商人習慣法而言,兩個可能選擇為:誠實和欺詐。令 α 》 1且 α - β《2,則:

誠實的行為會最大化交易者的效用(1)。但是,如果一個交易者在交易對手選擇誠實時作弊,則他的個人收益會更高(α》1)。如果交易雙方都選擇作弊,那么這就是一個零和博弈(0),相對雙方都誠實來說均有損失。

假設交易將進行多次,那么交易者可以根據對交易對手歷史行為的了解,來做出自己的決定。如果雙方交易頻次很高,就可以采用對抗的(TFT)策略,即以后每一步都重復對方的行動。你合作我合作,你欺詐我欺詐。

這種邏輯適用于那些不經常進行雙邊貿易,但經常在社區內進行交易的商人。如果在社區中廣泛曝光作弊者的信息,那么即使這個騙子換了另一個交易對手,對方也能知道他的劣跡,那么交易對手就會想辦法去欺詐這個作弊者。米爾格羅姆把這稱為“可轉移的誠實聲譽”。

為什么一個沒有被作弊者騙過的誠實商人,更傾向于欺騙作弊者?根據囚徒困境,欺騙作弊者會更有利可圖,懲罰就是通過欺騙不誠實的商人來實施的。

“欺人者,人恒欺之”。在典型的合作環境下,基于對抗策略,任何一個商人都沒法通過欺詐獲利。當社區中的所有商人都清楚其他人的聲譽時,這個對抗機制就是有效的。

可轉移的誠實聲譽

沒有中心化的機構,交易者很難去了解社區中所有成員的聲譽情況。如果能獲取的交易對手的聲譽信息有限,并缺乏欺詐后的執行力,這意味著商人們都沒有誠實的必要。

建立一個能將每個交易者的交易歷史,告知給整個社區的機構,可以解決上述的缺乏誠實激勵的問題,但代價高昂且效率低下。商人習慣法對此的解決方案是,僅提供足夠的信息,交易者不需要知道某個人過去所有的行為,而只需要知道他的上一次的交易的信息即可。

如果一個交易者意識到當前的交易對手在上一次交易中騙過人,即使他不是被騙的那一個,也有能力對這個騙子進行懲罰,不與他合作。這樣,商人習慣法就可以防止欺詐者逃避懲罰。一旦作惡,后果是不可挽回的。

私人法庭

“法庭”解決了聲譽系統的成本高昂、效率低下和信息難訪問的問題。

各方可以在最終達成貿易協議之前,向法庭查詢其合伙人的行為歷史。假設在此之前雙方都沒有欺詐的記錄,但交易過程中一方被騙,就可以向私人法庭申訴。私人法庭將根據損失判定賠償,但由于沒有警察強制執行,因此付不付賠償是自愿的,記錄會保留,并披露給下一個查詢信息的人。

如果一個商人在最終達成交易協議之前,沒有向私人法院查詢過交易對手的信息,私人法院將不接受他的訴訟請求。

但如果調查或訴訟的成本太高,私人法院的方案就不可行了。一但成本超過了收益,那么判決和索賠都沒了意義。當調查和訴訟的成本低時,該系統能積極發揮威懾作用。與保持誠實的價值相比,作弊是沒有收益的。

因此,一個中心化的私人法院解決了信息成本問題,每個交易者只需要向這個中心求助就好,而不用獨自去調查交易對手的歷史信息。

與區塊鏈治理結合

像中世紀的交易網絡一樣,區塊鏈跨越多個司法轄區運作的。而其他的跨國組織,都有自己獨特的規則,原因有兩個:

1.區域不承認跨國組織,因此其法律不會覆蓋到;

2.跨國組織不承認區域對其網絡具有管轄權,因此不承認該轄區法律。

區塊鏈正是處于這個灰色區域,并且它是一個全新的事物,以至于各國都不確定如何進行監管。與“商人習慣法”一樣,兩者都有共同的背景,即已有的制度結構,不適合新系統的需求。商人習慣法已經足夠成熟,但區塊鏈的治理仍處于起步階段。

對于區塊鏈來說,交易完全發生在鏈上,合同是強制執行的,不需要仲裁,因為幾乎不可能作弊。但其實并非所有交易都在鏈上,合約代碼也能存在欺詐。隨著區塊鏈的擴展,越來越多的交易將依賴于某些鏈下的環節————比如閃電網絡。

閃電網絡的安全性如何?

閃電網絡的定義:

一項被確認的比特幣交易,附帶一個沒有寫入比特幣網絡的特殊智能合約。該智能合約使我們能夠以安全的方式,將未經確認的交易聯系在一起,允許閃電網絡的參與者更新未確認的交易鏈,只有最新的交易是可用的。

盡管鏈下部分可以通過鏈上交易來控制,但這并不是最高效的方式。一個例子:Lily 想從襪子生產商 John 那里買襪子。他們共同簽訂了一份合同,Lily 愿意為一雙襪子支付一個 token。這個合約可能產生以下幾個結果:

· Lily 收到襪子,轉賬給 John

· Lily 收到襪子,但告訴 John 她沒有收到

· Lily 沒有收到襪子,并告訴 John 她沒有收到

· John 從不寄襪子給 Lily ,卻告訴 Lily 他寄過襪子

· John 寄來的襪子質量比當初承諾的差很多

如果這個交易被放在鏈上進行擔保,那么具體判斷部分,很有可能用一個沒有運行在鏈上的特殊智能合約表示。因此,在該合同中,它必須能處理交易中所有可能的結果。除此之外,當 Lily 說自己從來沒有收到過襪子時,合同如何判斷 Lily 是不是在說謊?為了實現這一點,需要有一個第三方(快遞員)來確認襪子是否被 Lily 簽收。

如果想在鏈下安全地進行交易,則應在簽訂合同前,通過查詢區塊鏈的“私人法庭”,Lily 會知道 John 是否是個騙子,反之亦然。如果任意一方過去曾作弊,則另一方將拒絕簽訂合約,或者欺詐他作為懲罰。此外,鏈下的作弊風險要比鏈上要高很多。在下,作弊者需要冒得風險,可能是所有的付出回報。而在鏈上,作弊者只需要冒著調用合約的gas浪費的風險。

囚徒困境

囚徒困境的例子告訴我們,在缺乏信息的情況下,鏈下的每次交易,參與者都會趨向于作弊。在很難獲取交易者的交易歷史時,可轉讓誠實信譽不足以阻止交易者繼續作弊。只有激勵社區成員不斷地去獲取誰作弊的信息,這個信譽系統才有可能發揮作用。

信譽系統

建立一個可以在參與者之間,自我執行的聲譽系統至關重要。法院裁定特定成員有罪之后,通過社區抵制來排除作弊者。這樣作弊者可能會從一次作弊中受益,但為了繼續轉賬,他必須進行高昂的貼現,以至于以后每次交易的收益為負。社區認可裁決的合法性,并愿意放棄與作弊者交易的貼現收益,從而使整個社區受益,這是一個理想的情況。

這個想法重申了米爾格羅姆的論點,即交易者必須保持足夠的知情權,才能對其交易者的TFT策略做出回應。如果沒有有關交易對手過去行為的信息,就沒有誠實行事的動機。

法庭

法庭與參與者之間的激勵機制,促進了當事人的誠實行為,并促使大家為了安全更積極的披露信息。但目前還沒有一個行之有效的鏈下“法庭”,雖然 EOS 做過嘗試,但在實施之初就出現了問題。

誰能承擔這項職責?驗證者?選舉出的委員會?驗證者能提供的交易行為信息最多,但主要都是鏈上交易。對選舉產生的委員會來說,保持公正和獲取利益的動機是矛盾的。法庭應該是一個完全獨立的機構,與區塊鏈上的其他治理部門分開。

只有當人們承認法庭的合法性,并積極舉報欺詐事件時,法庭才能被信任。法庭記錄下這些欺詐的案例,增加社區成員對交易對手過去行為的了解,從而使足夠多的人獲得準確的可轉移聲譽。這意味著,最初,法官本身必須在進行了一定數量的鏈下交易之后,才能在社區中樹立足夠的誠實聲譽。

此外,區塊鏈司法系統最大的擔憂就是腐敗。鏈上治理系統已經因為賄選和有利于富人的不平等權益問題,而遭受質疑。考慮到這一點,法庭有多個法官,法官應該每年發布一次財務報表,以確顯示自己是公正公平地處理所有裁決。在這個系統中勒索是不可能的,因為法官會收取一定的費用以進行調查。如果他勒索一名成員,則該成員將不再向該法官提交申訴,并同時提交仲裁,法官沒法再賺取調查的報酬,直到他的總收入歸零。

后記

互聯網時代已經完全改變了信息的成本,可驗證的聲譽系統已經通過Uber、Fiverr、Airbnb等企業發展起來,區塊鏈有足夠好的治理基礎。

中世紀的商人習慣法和區塊鏈都有共同的源頭,如論文中所述:

商人習慣法是商人們維護自己利益的自私行為,但卻發展出一種能有效協調信息與信任的準則。

過去的經驗能成為當前制度建立的基礎。在信息閉塞的中世紀商人習慣法就能有效建立信任,想象一下,在技術基礎已經足夠完善的現代,可以建立多么偉大的治理體系。

責任編輯:ct

電子發燒友App

電子發燒友App

評論