BNL 商務鏈(Business Chain)是全球首個智能、透明、開放、誠信的“商務領域泛交易生態(tài)平臺”的基礎公鏈,是區(qū)塊鏈技術、AI 技術及 AR 技術在“智能商務傳媒”與“智能商務泛交易全體系”等商務領域的創(chuàng)新應用。

BNL 商務鏈使用 BNL Token 實現(xiàn)生態(tài)系統(tǒng)內價值與信任的量化、激勵及流通,從而為全球商務泛交易提供智能服務。

BNL 商務鏈將底層區(qū)塊鏈技術封裝,提供給各種 DAPP 接入。支持跨鏈映射,同時提供智能合約設定、智能合約觸發(fā)、自動分賬、數據上鏈、數據溯源、一鍵 Token、一鍵 DAPP 等各項服務。

BNL商務領域公鏈將創(chuàng)造性地運用AI及AR技術 和混合共識機制的挖礦方式,在主網上線后落地首個去中介化區(qū)塊鏈 AR 廣告的 DAPP,率先打破現(xiàn)有公鏈沒有大規(guī)模商業(yè)應用的局面,加速區(qū)塊鏈 3.0 的發(fā)展。

BNL 商務鏈特點

BNL 商務鏈先從商務傳媒板塊介入大規(guī)模商業(yè)應用,運用 AR 商務廣告挖礦(AR Mining : ARM)快速獲取大量用戶及商業(yè)企業(yè),累積商務數據,并通過 DAPP-商業(yè)積分交易系統(tǒng)(Business integration trading system: BITs)及 DAPP-數據資產交易系統(tǒng)(Data assets trading systems:DTSs),持續(xù)增加用戶及商業(yè)企業(yè)數量,增加數據維度,提升數據價值,完善生態(tài)系統(tǒng),形成生態(tài)系統(tǒng)自舉能力,最終將逐步覆蓋智能商務泛交易全領域,打造世界一流的去中心化、自律透明的商務生態(tài)社區(qū)。

BNL 商務鏈針對現(xiàn)有交易合約存在的開發(fā)難度大、編碼調整非結構化、無安全審查機制等弱點,從 SDAG(超級有向無環(huán)圖)架構出發(fā),通過引入人工智能和安全可信執(zhí)行機制,并基于仿生智能虛擬機,設計了新一代符合商務領域應用的,同時具備高約束力及靈活性的 AI 安全智能合約。

BNL 商務鏈使用 POW+DPOS 混合共識機制,并運用 BNL 獨有的 AI 重構技術,用 GAN 算法體系不斷的自我優(yōu)化、修復及升級共識機制,從而極大地降低 POW 共識形成過程中高昂的通信開銷以及交易成本,改變目前 POW 共識機制越來越中心化的現(xiàn)狀,讓大量持有移動端的人群更便捷更低成本地參與進來。

BNL 商務鏈是基于區(qū)塊鏈技術+IoT 物聯(lián)網&IoE 萬物互聯(lián)+AI 智能技術的融合,通過全球區(qū)塊節(jié)點創(chuàng)建大量基于數字資產的交易模型與業(yè)務流程,并形成各類標準化的安全智能合約。使用者在創(chuàng)建自己的數字資產體系時,僅需調用相應的 BNL 商務鏈內置資產合約接口,對應的交易邏輯可以直接繼承 BNL 商務鏈已定義的模型,也可以通過 BNL 商務鏈的各種仿生智能模型生成。

BNL 商務鏈還將開發(fā)一鍵式 DAPP 生成服務,為企業(yè)及個人提供最安全、最便捷的“自金融“、“自媒體“數字資產價值體驗。

BNL 商務鏈將引領區(qū)塊鏈落地實體領域的第三個階段---領域類泛交易。

BNL 技術體系

1、概述

BNL 商務鏈致力于建設全新的商務領域泛交易生態(tài)系統(tǒng),并且以商務領域各主要行業(yè)應用為導向,通過移動端 DAPP 開發(fā)策略,把區(qū)塊鏈的技術優(yōu)勢帶給不同行業(yè)的應用者和普通用戶。

BNL 注重智能合約的商務領域應用,將通過完善的 Oracle 和 Identity 模塊的設計,并加入了數據饋送(DataFeeds)機制,使得傳統(tǒng)互聯(lián)網企業(yè)(金融、物聯(lián)網等)應用區(qū)塊鏈技術時滿足相關合規(guī)性的要求。

BNL 注重人工智能 AI 及 AR 在區(qū)塊鏈上的應用,運用 AR 提高用戶粘度,捕捉用戶行為,通過 AI 不斷深度學習,重構升級并優(yōu)化混合共識機制,快速準確安全地傳遞價值與信任。

2、技術架構

BNL 商務鏈技術架構自下而上為網絡層-基礎層-核心層-應用層。如圖:

2.1 分布式結構

BNL 商務鏈的區(qū)塊鏈根據系統(tǒng)確定的開源的、去中心化的協(xié)議,構建了一個分布式的結構體系,讓價值交換的信息通過分布式傳播發(fā)送給全網,通過分布式記賬確定信息數據內容,蓋上時間戳后生成區(qū)塊數據,再通過分布式傳播發(fā)送給各個節(jié)點,實現(xiàn)分布式存儲。

分布式結構體現(xiàn)在以下 3 個方面:

分布式記賬

BNL 商務鏈通過自愿原則來建立一套人人都可以參與記錄信息的分布式記賬體系,從而將會計責任分散化,由整個網絡的所有參與者來共同記錄。

分布式傳播

區(qū)塊鏈中每一筆新交易的傳播都采用分布式的結構,根據P2P網絡層協(xié)議,消息由單個節(jié)點被直接發(fā)送給全網其他所有的節(jié)點。

分布式存儲

讓數據庫中的所有數據均存儲于系統(tǒng)所有的電腦節(jié)點中,并實時更新。完全去中心化的結構設置使數據能實時記錄,并在每一個參與數據存儲的網絡節(jié)點中更新,極大地提高了數據庫的安全性。

通過分布式記賬、分布式傳播、分布式存儲這三大“分布”,系統(tǒng)內的數據存儲、交易驗證、信息傳輸過程全部都是去中心化的。在沒有中心的情況下,大規(guī)模的參與者將達成共識,共同構建了區(qū)塊鏈數據庫。

2.2 共識機制

BNL 商務鏈采用的是 POW+DPOS 混合共識機制+人工智能 GAN 算法體系,GAN 算法會基于海量用戶及大量應用深度學習,對共識進行約束、重構及升級。

POW:工作量證明機制

A 基本原理:

第一代共識機制,比特幣的基礎。理解起來,很簡單,就是“按勞取酬”,你付出多少工作量,就會獲得多少報酬(比特幣等加密貨幣)。在網絡世界里,這里的勞動就是你為網絡提供的計算服務(算力 x 時長),提供這種服務的過程就是“挖礦”。假如是真的礦場,顯然在均勻分布的前提下,人們“挖礦”所得的比重與各自提供的算力成正比,通俗一點就是,能力越強獲得越多。

B POW 機制優(yōu)點:

機制本身當然很復雜,有很多細節(jié),比如:挖礦難度自動調整、區(qū)塊獎勵逐步減半等,這些因素都是基于經濟學原理,能吸引和鼓勵更多人參與。理想狀態(tài)下,POW 機制可以吸引很多用戶參與其中,特別是越先參與的獲得越多,會促使加密貨幣的初始階段發(fā)展迅速,節(jié)點網絡迅速擴大。在 CPU 挖礦的時代,比特幣確實吸引了很多人參與“挖礦”,就是很好的證明。通過“挖礦”的方式發(fā)行新幣,把比特幣分散給個人,實現(xiàn)了相對公平。在沒有 51%算力攻擊的情況下,POW 機制也是目前最安全的共識機制。

C POW 機制缺點:

算力是計算機硬件(CPU、GPU 等)提供的,要耗費電力,是對能源的直接消耗,與人類追求節(jié)能、清潔、環(huán)保的理念相悖。這種機制發(fā)展到今天,算力的提供已經不再是單純的 CPU 了,而是逐步發(fā)展到 GPU、FPGA,乃至 ASIC礦機。用戶也從個人挖礦發(fā)展到大的礦池、礦場,算力集中越來越明顯。這與去中心化普適易用的方向背道而馳,漸行漸遠,網絡的安全也逐漸受到威脅。有證據證明 Ghash(一個礦池)就曾經對DU bO網站實施了雙花攻擊(簡單的說就是一筆錢花兩次)。機器算力的劫持讓 POW 機制的安全性進一步降低,同時讓大量普通用戶無法參與進來。

有數據表明至 2018 年全球智能手機持有量將達到 30 億臺,如何讓海量移動端用戶便捷地加入是 BNL 商務鏈首先要考慮的問題。

DPOS:投票權證明機制

A 基本原理:

DPOS 類似于投票權證明,實現(xiàn)這一切不需要信任任何人,因為每件事都是被硬編碼到軟件中的,只要你是 Token 的持有者就擁有對應的投票權利。

B DPOS 機制優(yōu)點:

DPOS機制是讓每一個持有Token的人對整個系統(tǒng)資源當代表的人進行投票,而獲得最多票數的 101 個代表(可以理解成 101 個礦池)進行交易打包計算。從某種角度來看,DPOS 有點像議會制度,只不過不是四年一次選舉,而是時刻都在選舉中。持有選票的人可以隨時通過投票更換這些代表(礦池),只要他們提供的算力不穩(wěn)定,計算機宕機、或者試圖利用手中的權力作惡,他們將會立刻被憤怒的選民們踢出整個系統(tǒng),而后備代表可以隨時頂替。

DPOS 在保證網絡安全的前提下,整個網絡的能耗進一步降低,網絡運行成本最低,更加接近中本聰去中心化的理念。DPOS 機制的加密貨幣確認速度較快,DPOS 的區(qū)塊可以比 POW 或者 POS 容納更多的交易數量,從而使加密數字貨幣的交易速度接近像 Visa 和 Mastercard 這樣的中心化清算系統(tǒng)。

C DPOS 機制缺點:

由于持有人的參與意識不高, 投票需要時間、精力以及技能(這恰恰是大多數持有人缺乏的),最終導致投票的積極性并不高,絕大多數持有人可能從未參與投票。對于壞節(jié)點的處理存在諸多困難,社區(qū)選舉不能及時有效的阻止一些破壞節(jié)點的出現(xiàn),網絡有較大的安全隱患。

BNL 混合共識機制

BNL 商務鏈綜合考慮 POW 機制與 DPOS 機制的優(yōu)缺點,選擇 POW+DPOS混合共識機制,并在混合共識系統(tǒng)中加入人工智能 GAN 算法體系,對共識進行智能約束、重構升級。BNL 商務鏈混合共識機制中由 POW 機制負責區(qū)塊挖礦打包,DPOS 機制負責交易、社區(qū)重大事項共識投票及通過投票權益機制保證礦工利益和維持礦工活躍度。

BNL 商務鏈運用 AI 及 AR 技術結合商業(yè)廣告需求開發(fā) DAPP AR Mining(ARM),普通用戶可以便捷地使用移動終端打開 APP 隨時隨地利用碎片化時間進 POW 機制挖礦。

2.3 AI 安全智能合約

智能合約的現(xiàn)狀

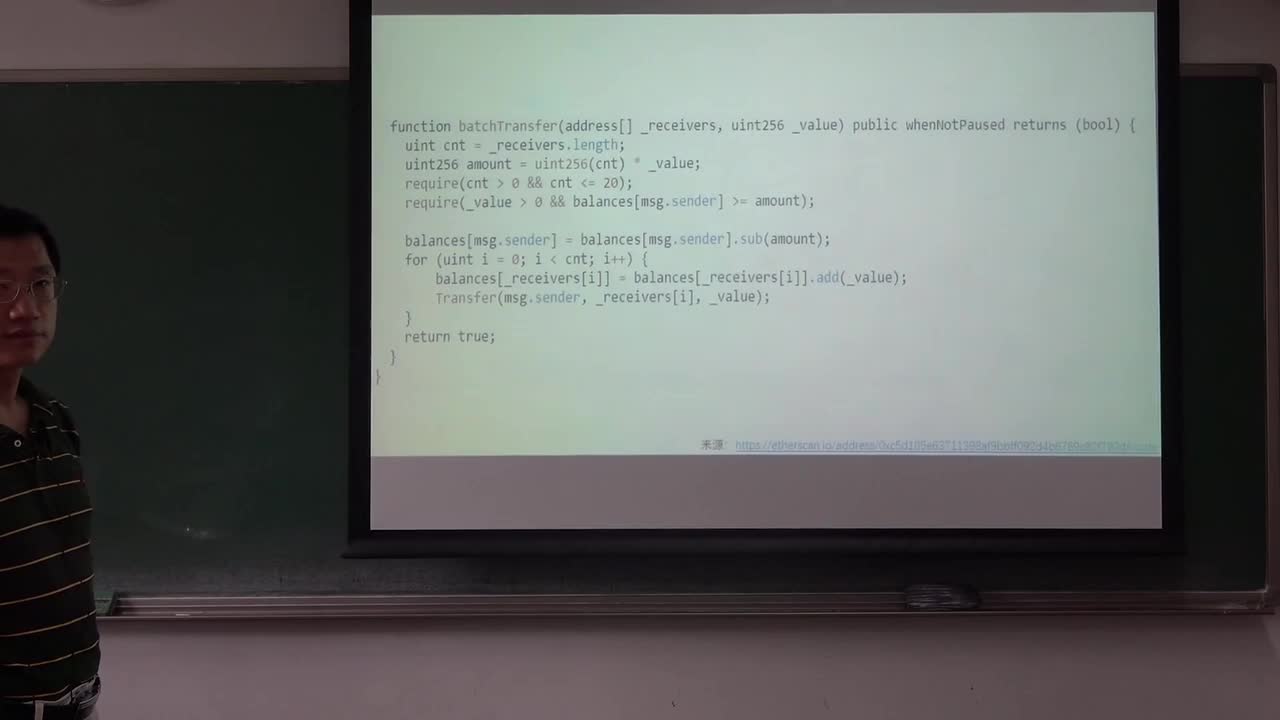

傳統(tǒng)的智能合約交易,當前還處于野蠻生長階段,每次交易都類似于一次“叢林冒險”。目前基于以太坊的智能合約項目非常多,比較有名的有 Augur、Digix、FirstBlood 等。這些傳統(tǒng)智能合約非常復雜繁瑣,容易出現(xiàn)邏輯漏洞。如果用戶經驗不足,此類事件極容易發(fā)生。造成此類現(xiàn)象的本質在于:區(qū)塊鏈設計為無需信任的環(huán)境,不具備中心化的裁決機構,因此無法實施“事后申述并進行仲裁”的機制,這意味著只要錯誤發(fā)生,就無法改正。另外,當合約中存在漏洞,例如當前交易執(zhí)行完畢卻忘記撤銷交易錢包,此時貨幣將無法轉移到指定的錢包。因此,對現(xiàn)有智能合約進行兼容性改造,通過某種機制實現(xiàn)對合約的邏輯行為進行智能分析與缺陷預防,最終達到漏洞概率最小化,提高智能合約的安全等級是非常有必要的。

BNL 的 AI 安全智能合約

BNL 商務鏈針對現(xiàn)有交易合約存在的開發(fā)難度大、編碼調整非結構化、無安全審查機制等弱點,從 SDAG(超級有向無環(huán)圖)的架構出發(fā)進行創(chuàng)新,設計了合約賬號,合約賬號與正常賬號有同樣的功能:開戶, 發(fā)送, 接收和改變代

表。合約賬號是由代碼控制的,每個合約賬號都是一個獨立的鏈,從初始區(qū)塊BLOCK 發(fā)送與接收交易構成了無區(qū)塊的區(qū)塊鏈。

SDAG-超級有向無環(huán)圖(Super directed acyclic graph),是基于現(xiàn)有的DAG 技術,構建區(qū)塊鏈分層糾纏網絡,每個層級的區(qū)塊鏈網絡存儲對應的數據。類似國家-》省-》市-》縣-》區(qū),每個行政中心各自管理數據,省與省之間,國家與國家之間,互不關心對方的數據。把全網的區(qū)塊數據作分離,每個區(qū)塊網絡只關心各自需要的區(qū)塊數據,就可以減少大量的數據冗余。

BNL 商務鏈通過引入人工智能和安全可信執(zhí)行機制,并基于仿生智能虛擬機,自動判斷交易模型的合理性,自動嗅探交易漏洞,形成了新一代的安全智能合約。在支持無歧視原則基礎上,合約用戶能夠選擇基于仿生智能模型作為基礎保障,在用戶許可下自動拒絕不合理交易。如果用戶舍棄仿生智能保護,也可以完成交易,但出現(xiàn)的后果需要用戶自行承擔。這樣就實現(xiàn)了更加安全可靠、更加靈活開放的合約交易。

AI 安全智能合約定義

AI 安全智能合約是由事件驅動,能夠通過 BNL 商務鏈仿生智能審查,支持仿生智能托管和裁決,能夠持續(xù)狀態(tài)保持運行在一個復制的、分享的賬本(TheReplicated, Shared Ledger)之上的,并且能夠保管賬本上資產的程序,能夠支持通過 BNL 商務鏈指定的接口方式和可信網關獲得外部數據。

智能合約周期管理

在 BNL 商務鏈系統(tǒng)中,安全智能合約是一個包含代碼、數據存儲以及指定仿生智能參考模型與仿生智能判決規(guī)則的鏈上對象。合約擬定者可以通過語言描述合約條款,明確合約的仿生智能規(guī)則與仿生智能參考模型,設定執(zhí)行條件,以及達到執(zhí)行條件后執(zhí)行的操作、參與接口等。在合約擬定者將合約注冊到 BNL商務鏈上后,其他用戶將通過調用接口參與合約。

安全智能合約編程

由于安全智能合約的核心思想是通過建立各類仿生智能模型,完成合約的審查并保障合約執(zhí)行。因此如何將這些基礎仿生智能模型粘連(glue)形成商務領域用戶最適宜的各種場景模型,是 BNL 商務鏈考慮編程語言的重點。目前,BNL采用 Lua 作為安全智能合約使用的默認編程語言。Lua 是一種輕量小巧的腳本語言,滿足圖靈完備的要求,采用標準 C 語言編寫并以源代碼形式開放,其設計目的是為了嵌入應用程序中,從而為應用程序提供靈活的擴展和定制功能。

一鍵生成 DAPP

絕大部分的區(qū)塊鏈應用是圍繞數字資產展開的,商務用戶或個人只要認為自身的商譽足以支撐數字資產的流通,通常更愿意創(chuàng)造自己的資產類型并利用智能合約來控制它的發(fā)行和交易邏輯。但在傳統(tǒng)區(qū)塊鏈設計中,每一種數字資產都需要自行開發(fā)一套基于智能合約的業(yè)務流程,例如以太坊平臺,這種方式類似于“每個人都重復發(fā)明一遍輪子”,該實現(xiàn)過程是極大浪費并低效且容易出錯。同時大量的小型用戶沒有經濟實力和技術水平進行這項工作,這樣將大大制約區(qū)塊鏈技術落地的速度。“戶戶有通證,通證易閃兌”將是未來商業(yè)領域區(qū)塊鏈化的趨勢。

BNL 商務鏈協(xié)同開發(fā)者社區(qū)利用仿生智能技術,創(chuàng)建大量適合線下商務場景的數字資產交易模型與業(yè)務流程。任何一個用戶在創(chuàng)建自己的數字資產時,僅需調用相應的 BNL 商務鏈內置各類資產合約接口,即可一鍵生成完備的數字資產體系。用戶可以自行開發(fā)對應的數字資產交易邏輯,也可以通過 BNL 商務鏈的各種仿生智能模型定制生成,還可以直接繼承 BNL 商務鏈已經定義的數字資產交易邏輯模型。在保證安全前提下,BNL 能夠讓用戶簡單快捷地自定義數字資產,這就意味著 BNL 商務領域鏈將引導區(qū)塊鏈進入“自媒體“&”自金融”時代。用戶均在仿生智能審查合格的前提下能夠按照合約方式,將自身的某項特別屬性按照TOKEN 形式發(fā)售,并在 BNL 上安全可靠的交易,同時按照安全智能合約的方式進行各種權屬的交易與變現(xiàn)。大量的創(chuàng)業(yè)及創(chuàng)新有可能獲得足夠的金融支持,而購買創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)意的用戶則能夠享受對應的權益。一般情況下用戶創(chuàng)造的數字資產通常情況下只能是線上資產,無法通過傳統(tǒng)的智能合約與線下資產與行為關聯(lián)互動。而 BNL 商務領域公鏈通過各種擴展,引入仿生智能判決機制與可信網關設備,實現(xiàn)線上與線下的聯(lián)通與互動。

3 、生態(tài)接口

為了方便企業(yè)業(yè)務系統(tǒng)對接,BNL 商務鏈系統(tǒng)提供了獨立的 API 網關,將商務鏈系統(tǒng)提供的業(yè)務功能以 REST API 的形式對外提供,企業(yè)客戶可以快速接入商務鏈系統(tǒng)并和企業(yè)內部的其他系統(tǒng)整合。BNL 商務鏈系統(tǒng)以區(qū)塊鏈技術為核心,實現(xiàn)開放的,相互信任的點對點協(xié)作模式。現(xiàn)有的 BNL 商務鏈平臺支持智能合約技術,可以滿足 BNL 商務鏈系統(tǒng)中多方協(xié)作合約簽訂,自動交易分賬的自治化運行需求。但是目前的區(qū)塊鏈網絡性能還無法滿足高并發(fā)場景需求,我們將借助雷電網絡將大量的小額支付搬移到鏈下處理,兼顧性能和數據可信。整體上,我們從技術角度把 BNL 商務鏈劃分成三方:用戶,業(yè)務服務器和區(qū)塊鏈網絡。從 BNL 商務鏈整體的數據處理邏輯上分成網絡層-基礎層-核心層-應用層。

4 、數據追溯系統(tǒng)

數據追溯系統(tǒng)是指通過大數據、云平臺多元互動,依托完整的數據信息鏈條,實現(xiàn)唯一標識碼防偽、版權流向軌跡追溯、信息來源軌跡追溯、流程管理、溯源正品驗證商城等核心功能。數據追溯技術為每一個數據賦予唯一的加密防復制溯源碼,通過采集記錄每一筆權屬登記、交易、流通等環(huán)節(jié)信息,實現(xiàn)信息鏈條的“來源可查、去向可追、責任可究”。其查驗由于區(qū)塊鏈技術不可篡改,永久保存,分布式存儲的特性可以為驗證提供技術上的保證,數據資產應用各方只需要通過平臺即可獲知數據的最初來源、流通等相關環(huán)節(jié),實現(xiàn)公平公正的可視化流通及消費。

5 、安全加密算法

BNL 商務鏈使用了密碼學的方式來解決共識機制。這個共識機制的運作原理就是“非對稱加密數學”。簡單而言,它讓我們在“加密”和“解密”的過程中分別使用兩個密碼,兩個密碼具有非對稱的特點:一是加密時的密碼(在區(qū)塊鏈中被稱為“公鑰”)是公開全網可見的,所有人都可以用自己的公鑰來加密一段信息(信息的真實性);二是解密時的密碼(在區(qū)塊鏈中被稱為“私鑰”)是只有信息擁有者才知道的,被加密過的信息只有擁有相應私鑰的人才能夠解密。

5.1 對稱加密

對稱加密是最快速、最簡單的一種加密方式,加密(encryption)與解密(decryption)用的是同樣的密鑰(secret key)。對稱加密通常使用的是相對較小的密鑰,一般小于 256 bit。密鑰的大小既要照顧到安全性,也要照顧到效率,是一個 trade-off。

5.2 非對稱加密

非對稱加密為數據的加密與解密提供了一個非常安全的方法,它使用了一對密鑰,公鑰(public key)和私鑰(private key)。私鑰只能由一方安全保管, 不能外泄,而公鑰則可以發(fā)給任何請求它的人。非對稱加密使用這對密鑰中的一個進行加密,而解密則需要另一個密鑰。

5.3 私鑰(private key)

非公開,是一個 256 位的隨機數,由用戶保管且不對外開放。私鑰通常是由系統(tǒng)隨機生成,是用戶賬戶使用權及賬戶內資產所有權的唯一證 明,其有效位長足夠大,因此不可能被攻破,無安全隱患。

5.4 公鑰(public key)

可公開,每一個私鑰都有一個與之相匹配的公鑰。 ECC 公鑰可以由私鑰通過單向的、確定性的算法生成,目前常用的方案包括: secp256r1(國際通用標準)、 secp256k1(比特幣標準)和 SM2(中國國標)。仿生鏈控制鏈與初始數據鏈選擇 secp256r1 作為密鑰方案。

電子發(fā)燒友App

電子發(fā)燒友App

評論