12 月 31 日訊,據外媒報道,華為 2019 年收入達 1220 億美元,同比增長 18%;智能手機出貨量達 2.4 億部。

?

在近日舉行的華為內部會議上,華為消費者業(yè)務 CEO 余承東曾透露,華為手機今年全球出貨量將在 2.3 億部左右。“2.3 億部已完成全年任務,最終能達到多少,還要看最后一個月的沖刺。”余承東表示。

一個多月前,華為官宣其手機全球出貨量突破了 2 億臺,比去年提前了兩個月。此外,產業(yè)鏈最新消息稱,華為 Mate30 系列的全球出貨量已經突破了 1200 萬臺。

此前機構預測華為手機全年出貨量為 2.5 億部。去年,華為手機的出貨量為 2.06 億部。

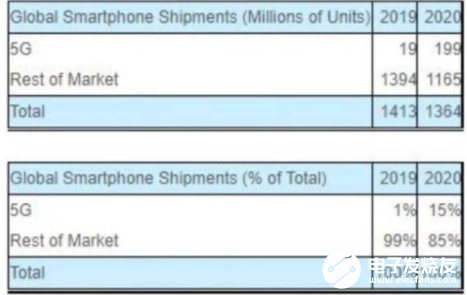

對 ICT 行業(yè)來說,2019 年有兩件貫穿全年的大事,5G 商用和華為遭遇美國政府打壓。而兩者之間又存在強關聯(lián)——正是在 5G 等技術領域的巨大優(yōu)勢令作為“中國公司”的華為獲得了此等“青睞”。

“不經一番寒徹骨,怎得梅花撲鼻香”。值得慶幸的是,外部的壓力并未令這家公司止步不前,相反激發(fā)了其上上下下更大的熱情。華為輪值董事長徐直軍在題為《求生存,謀發(fā)展,砥礪奮進》的 2020 年新年致辭中披露,預計 2019 年全年實現銷售收入超過 8500 億人民幣,同比增長 18%左右,“基本經受住了考驗”;并提出,接下來要“抓住長期發(fā)展大勢,聚焦戰(zhàn)略,化危為機”。

致辭中簡單盤點了華為旗下主要業(yè)務板塊的表現。其中,作為長期以來“基本盤”的運營商業(yè)務引領全球 5G 商用進程。企業(yè)業(yè)務助力客戶打造數字化轉型底座,全球已有 700 多個城市、世界 500 強企業(yè)中的 228 家,選擇華為作為其數字化轉型的伙伴。2019 年,這家公司首次發(fā)布了計算產業(yè)戰(zhàn)略,推出全球最快昇騰 910 AI 處理器及 AI 集群訓練服務。智能手機業(yè)務保持穩(wěn)健增長,發(fā)貨量超過 2.4 億臺;PC、平板、智能穿戴、智慧屏等以消費者為中心的全場景智慧生態(tài)布局進一步完善。

而沒有了 2019 年上半年的快速增長與下半年的市場慣性,2020 年對繼續(xù)處于所謂“實體清單”下的華為來說將是艱難的一年。徐直軍直言,“生存下來是我們的第一優(yōu)先”,強調要繼續(xù)堅持以客戶為中心,以奮斗者為本,持續(xù)為客戶創(chuàng)造價值,重點做好“保增長、提能力、優(yōu)組織、控風險”四方面工作。

保增長即深耕數字化機遇,提升經營能力,主動規(guī)劃并改善營商環(huán)境,為客戶和社會創(chuàng)造更大價值;提能力即全員提升專業(yè)化能力,補齊關鍵能力要素;優(yōu)組織即優(yōu)化作戰(zhàn)隊形和作戰(zhàn)序列,激發(fā)組織活力;控風險即確保供應安全和業(yè)務連續(xù)性,加強網絡安全與隱私保護,遵守所有適用的法律法規(guī)。

“困難從來都是更大勝利的前奏,挑戰(zhàn)更是堅強隊伍的磨刀石。美國政府對華為的遏制是戰(zhàn)略性的、長期的。對華為來講,卻是一次很好的自我激發(fā)、強身健體的機會,使我們更團結、更有戰(zhàn)斗力,能夠更好地應對未來的挑戰(zhàn)。狹路相逢勇者勝,只要華為全體員工團結一致,在全球客戶、伙伴和消費者的支持下,扎扎實實為客戶、為社會創(chuàng)造價值,任何艱難困苦都阻擋不了我們前進的步伐。”他如是寫到。

華為攻克高端技術漸成趨勢 巨頭入局各顯神通

華為在 2019 年 5 月遭遇的困難,通過技術的儲備與研發(fā)去克服。

“我們自己生存也沒有問題。”12 月 27 日,在華為被列入美國實體清單 7 個月后,華為創(chuàng)始人任正非接受媒體采訪時表示,華為 2019 年經營狀況良好,預計從 2022 年開始,公司將會渡過暫時困難期,迎來規(guī)模性增長。

2019 年 5 月,華為面臨美國供應商的集體“斷供”,以及技術封鎖等。

2019 年 5 月 17 日,華為海思總裁何庭波發(fā)布員工信稱,華為預先在多個領域打造了應對極限生存情況的“備胎”技術和器件(芯片)等。華為保密柜里的備胎芯片將“全部轉正”,以確保公司大部分產品的戰(zhàn)略安全和連續(xù)供應。

2019 年 8 月 9 日,華為發(fā)布操作系統(tǒng)鴻蒙 OS。

2019 年 12 月 27 日,華為方面對時代周報記者表示,鴻蒙 OS 不是另外一個 Linux、安卓、iOS,而是面向未來 5G 物聯(lián)網時代,適應全場景智慧化萬物互聯(lián)設備的下一代操作系統(tǒng)。

華為方面也強調,華為有能力發(fā)展自己的操作系統(tǒng)和生態(tài)。在無法繼續(xù)使用安卓操作系統(tǒng)的情況下,華為隨時可以啟用鴻蒙 OS。

“所謂實體清單,短期會有影響,但總體未必全是壞事。”12 月 27 日,艾媒咨詢 CEO 張毅對時代周報記者表示,長遠發(fā)展中的利好影響不僅聚焦于華為,國內諸多科技創(chuàng)新領域也均會在這場“國產化”浪潮中有所獲益。

攻克高端技術漸成趨勢

“人工智能、大數據、5G 等科創(chuàng)領域,中國大多處于全球領先的地位。”張毅表示,這些新技術的應用,都需要大量的數據和先進算法來不斷完成訓練和迭代優(yōu)化,中國市場在這方面有著得天獨厚的優(yōu)勢。

張毅也表示,國內硬件領域大多也處于較為領先的發(fā)展水平,不過比較突出的不足,是在芯片領域十分薄弱和落后。

2019 年 3 月,中信建投證券在研報中分析稱,美國的半導體元器件產品(芯片)在智能手機、筆記本電腦和平板電腦等消費電子領域占據絕對優(yōu)勢。

不僅是華為,包括 OPPO、vivo、小米等中國頭部手機廠商都對美國半導體元器件高度依賴,一旦美方停止供貨,將受到較大的打擊和影響。

中美在高新技術上的差距,也警示和倒逼了中國高新技術企業(yè),在技術體系和供應鏈等方面加強自研或國產替代化,以保證供貨安全。

2019 年 12 月 4 日,光大證券發(fā)布的分析報告指出,長期以來,中國企業(yè)在 DRAM、NAND、CPU、GPU、FPGA 等高端芯片領域幾乎是空白。

在中美貿易摩擦背景下,國內終端廠商紛紛開始將供應鏈向國內轉移,這也將真正發(fā)揮出下游帶動上游發(fā)展的作用,半導體等核心零部件的國產替代正加速進行。

2019 年 6 月,日本研究機構對華為 P30 Pro 進行了拆解,結果顯示全部 1631 個元器件中,美企提供的僅有 15 個,占 0.9%,來自中國大陸的元器件數量雖不及日韓,但總成本比重已攀升至榜首,達 38.1%。

國產化替代進程不止發(fā)生在手機行業(yè),同樣出現在人工智能、大數據等前沿科技領域。

2019 年 12 月 27 日,美能華智能科技創(chuàng)始人、董事長兼 CEO 童先明也對時代周報記者介紹稱,人工智能、大數據等領域發(fā)展需要強有力的芯片作支撐,以往海外芯片確實市占率較高,不過如今國內廠商芯片設計能力也越來越強大,提供的可量產化芯片種類也越來越多。

“國產化一定是大勢所趨。”童先明向時代周報記者表示,實體清單事件也讓諸多國內科創(chuàng)企業(yè)產生了憂患意識,更為主動地研發(fā)核心科技。未來國內芯片等各類元器件細分領域會越來越豐富,各個相關的產業(yè)空間也將逐漸被填補。

巨頭入局各顯神通

正如童先明觀察的那樣,過去較為薄弱的國產芯片領域,如今正呈現百花齊放的發(fā)展新局面。

例如基帶芯片領域的展銳、翱捷;電腦 CPU 領域的兆芯、龍芯;指紋芯片領域的匯頂科技;內存接口芯片領域的瀾起科技;消費電子 SOC 領域的全志科技、瑞芯微;功率芯片設計領域的新潔能,斯達半導體等。

資料顯示,華為海思旗下芯片主要包括手機 SOC 芯片(麒麟)、服務器芯片(鯤鵬)、人工智能芯片(昇騰)、5G 芯片(天罡、巴龍)、專用芯片(凌霄等)。華為方面提供的信息顯示,旗下各類芯片在 2019 年內均發(fā)布了新款產品,性能、能效、算力等參數在各相應領域中也均處于全球領先的水平。

除芯片領域原本的生產廠商外,行業(yè)還迎來了以阿里為代表的互聯(lián)網、云計算企業(yè)。

“要想在軟硬件系統(tǒng)中占領先機,相關領域的芯片布局和研發(fā)就顯得尤為重要。”2019 年 12 月 27 日,阿里云創(chuàng)新產品線負責人、研究員張獻濤對時代周報記者表示,芯片是軟件和硬件之間的連接器,該領域的布局研發(fā)對于云廠商來說至關重要。

光大證券分析報告也指出,近年來全球半導體設備行業(yè)呈現寡頭壟斷格局,不過隨著國內相關企業(yè)的資金投入和技術突破,國內半導體設備廠商在細分領域正逐步打破國外壟斷,加速國產替代化的進程。

除以高端芯片為代表的國產硬件領域飛速發(fā)展外,中國各行各業(yè)也正加速數字化轉型創(chuàng)新。阿里、騰訊、美團、京東、百度等互聯(lián)網巨頭,不斷通過各自差異化的行業(yè)賦能手段,向各類傳統(tǒng)行業(yè)整體輸出其互聯(lián)網生態(tài)能力,幫助傳統(tǒng)行業(yè)更好地實現數字化創(chuàng)新轉型。

科創(chuàng)升級成風向

科創(chuàng)產業(yè)的發(fā)展離不開國家政策的持續(xù)性支持。

《人民日報》于 2019 年 6 月 3 日發(fā)表時評稱,創(chuàng)新離不開政策保障和制度支撐,不斷完善的知識產權制度、專利制度,科學合理的產業(yè)政策,針對性強的稅收優(yōu)惠等,都是鼓勵創(chuàng)新的有效手段。

“相關部門對科技創(chuàng)新企業(yè)的扶持力度非常大。”童先明也介紹稱,例如優(yōu)質的辦公空間環(huán)境、資金政策支持、促成商務應用對接等非常多元化的方面,政府都會給與科創(chuàng)企業(yè)相應的政策紅利。

“在政府層面的帶動下,科技創(chuàng)業(yè)已成為一種新風向。”張毅介紹稱,多年來國家、省市級創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽各地開花,能很明顯地感受到,創(chuàng)業(yè)團隊和項目正從圍繞商業(yè)模式創(chuàng)新,轉向圍繞核心技術革新。

張毅也總結了目前科創(chuàng)產業(yè)的幾個發(fā)展新趨勢,過往一味注重落地應用,現在轉向越來越重視基礎研究領域的深化,再由此向上延伸至關鍵的核心技術項目的模式。

張毅表示,以技術為中心的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)氛圍已經形成;資本市場也出現轉向,從以往只注重應用導向項目投資,到與基礎研究、技術壁壘型項目投資并存的發(fā)展格局。

電子發(fā)燒友App

電子發(fā)燒友App

評論