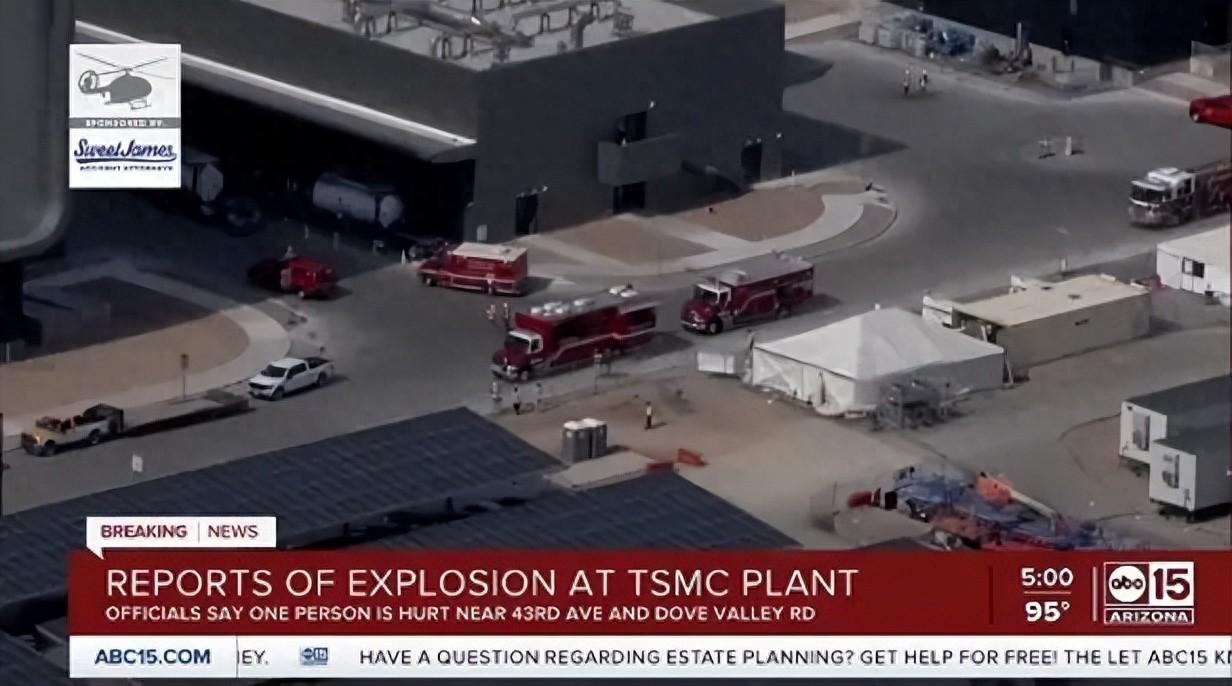

對于“扼殺”華為,美國似乎一直正在進行時。

目前有消息稱迫于美國的壓力,臺積電在逐步減少包括華為在內的芯片支持。雖然美國再次延遲了對華為的交易禁令,但其干擾華為的手段可謂花樣百出。據路透社消息,美國意圖修改外國直接產品規則((Foreign Direct Product Rule),強行獲得監管權,限制基于美國技術的芯片和手機供應鏈制造商向華為提供服務。

在目前的產業鏈中,包括蘋果、華為海思、高通和聯發科在內的企業都可以設計芯片,但對于芯片的生產一般都會交給第三方供應商解決,這些代工廠或者供應商一般指代只生產不設計芯片的臺積電和又設計又生產芯片的三星。那么既然涉及到臺積電,問題就來了。雖然從表面來看,美國某些不講理的措施似乎對臺積電沒什么用,但就算優秀于臺積電,哪怕有著世界領先的制程工藝也要從美國購入相關應用材料。更慘的是,目前華為海思是臺積電的大客戶,一旦被制裁那就是處于供應鏈下游企業的金錢喪失。由于過于依賴上游企業的芯片訂單,曾有媒體報道說,恰是因為華為海思7nm制程的增多,才帶動了臺積電單季度的高額營收。

那肯定有人會說,不是還有中芯國際嗎?

說實在的,雖然有著在國內看來先進的14nm制程,但除了產能跟不上外,14nm與臺積電的7nm和5nm怎么看也差的有點遠。芯片技術起步晚,技術積累受制于人,生產個28nm可能不是難事,但生產7nm就非常困難了。而14nm的性能目前也僅限制在不需要太高運算效率的物聯網產品芯片模組上。最重要的,恐怕中芯國際更迫切地是想要精度更高的光刻機。

說白了,除了目前市場上能夠自產自足的三星,雖然擁有足夠抗衡蘋果的出貨量,但由于“芯片”死穴,一旦協議通過,華為可能會在短時間內面臨無芯片可用的局面。

供應鏈的不完整使一些莫名其妙的限制變得極具殺傷力。或許在未來,這些不講理的施壓能促使大廠將自給自足的空間變得更大一些。

-

臺積電

+關注

關注

44文章

5686瀏覽量

167002 -

華為

+關注

關注

216文章

34536瀏覽量

253007

發布評論請先 登錄

相關推薦

迫于美國壓力?臺積電斷供華為海思

迫于美國壓力?臺積電斷供華為海思

評論