藥物從研究者頭腦中的一個設想,到成為能夠用于人體的成品,中間要經歷許多關卡的考驗,其中,為藥物選擇合適的劑型是非常關鍵的一環。研究者要對藥物有效成分的作用部位、理化性質及藥理學特征等多種因素加以綜合考量。這也使得為了更好地滿足治療需求,誕生了口服片劑、注射針劑、膏藥貼劑、外用軟膏、沖劑等諸多人們耳熟能詳的劑型。

不同的劑型有著各自的優缺點,比如口服片劑服用方便,但由于肝臟首過效應的存在,一些藥物吸收利用率較低,也容易增加肝臟的負擔。而外用的膏藥貼劑使用便捷,但因為皮膚的天然屏障作用,造成了吸收利用率較低,療效難以令人滿意的缺陷。

為了解決這些問題,同時也令患者在服藥時獲得良好的體驗,經皮微針給藥的理念應運而生。在這一領域,中國科學家和創業者走在了研發與轉化的前沿,中科微針可謂其中的佼佼者。不久前,丁香園與中科微針總經理江林先生就微針技術的發展與應用的現狀進行了溝通交流。

皮膚屏障是經皮給藥的主要障礙

經皮給藥是指通過皮膚吸收藥物并發揮作用。藥物在皮膚局部發揮藥效,也可以經過皮膚吸收后,滲透到皮膚的深層組織或者經過血液循環而到達全身而發揮藥效。這種給藥方式的歷史淵源可以追溯的2000余年前,《內經·素問》就有宋朝大夫使用透皮吸收的膏藥來進行局部治療的記載。

江林介紹說,由于將藥物制成經皮給藥制劑具有很多其他劑型無法具備的優點。首先,它能避免口服給藥可能發生的藥物經過肝臟的轉化而使進入體循環的藥量減少,并避免了藥物在胃腸道中易被破壞或對胃腸道的較大刺激性;其次,經皮給藥后,藥物在體內的血藥濃度能夠保持相對穩定,避免峰谷現象發生;再者,從患者的角度出發,由于其使用方便、在治療和中斷治療方面都是可控的,從而使患者更易接受。

不過,這種給藥方式需要攻克的一個重要難關是皮膚對藥物吸收的屏障作用。一般來說,皮膚主要經由角質層、毛囊和皮脂腺、汗管等途徑吸收外來物質。其中通過角質層吸收是經皮吸收的主要途徑。

由于角質層的生理特性所致,被皮膚所能吸收的物質一般要求分子量《500Da,熔點《200℃,logP在1~3之間,給藥劑量《10mg/日,溶解度》1mg/ml……,水溶性物質和一些藥物大分子則不易被吸收。這也使得無論醫美用品,還是治療藥物,絕大部分都很難在傳統模式下實現經皮給藥。

中科微針經皮給藥產品

微針硬科技另辟經皮給藥的新蹊徑

此前的研究者為了實現更高效率的經皮給藥,曾經嘗試和摸索了很多物理和化學的方法,如離子導入法、超聲導入法、電致孔法以及微粉超音速噴射等,但是這些方法要么適用場景狹窄,效率提升不明顯,要么涉及大型昂貴的設備,需要經專門培訓的人員操作。

與其在原有的窠臼里打轉轉,不如另辟蹊徑或可柳暗花明,微針給藥的方式就在這樣的背景下橫空出世。

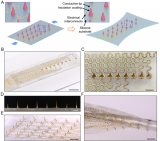

江林介紹道,從原理上講,微針給藥技術的核心是陣列微針貼片,通常微針密度在100-10000根/cm2,高度一般在數百微米,針尖直徑小于20um,能夠無痛穿透角質層,打開給藥通道,實現經皮/皮內給藥。1998年,美國佐治亞理工大學的Henry等人第一次報道了微針技術應用于經皮給藥領域的發現。隨后,全球對于微針的研究掀起了空前的熱潮。

微針經皮給藥技術突破了傳統經皮給藥技術的瓶頸,使經皮給藥的藥物種類不再受分子量、脂溶性、熔點等限制,為傳統藥物的新劑型改進提供了全新的解決辦法。微針經皮給藥技術應用報道的藥物多種多樣,包括利多卡因、左旋肉堿、蒿甲醚等化學藥物,還包括胰島素、干擾素等生物大分子藥物以及疫苗。

江林告訴丁香園,中科微針董事長高云華教授長期致力于微針的基礎和產業化研究,并于2000年加入中國科學院理化技術研究所。2003年,高云華帶領課題組承擔了國家“863計劃”先進制造與自動化技術領域的微機電系統重大專項“透皮藥物釋放微系統實用化研究”,并致力于產業化落地。

經過這些研究積累以及后續的轉化開發,中科微針現已擁有微針給藥技術全產業鏈的自主知識產權,申請國家專利19項,其中發明專利17項(已授權8項),還在開展全方位的專利布局。2019年1月被認定為中關村高新技術企業。

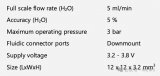

中科微針完成微針量產的關鍵一躍

據了解,目前中科微針的研發聚焦于微針經皮給藥系統最重要的三大技術要素:1)聚合物微針制劑技術;2)經皮吸收評價技術;3)聚合物微針工藝技術。公司擁有從源頭的微針設計、模具的生產、藥物制劑的研發、批量化生產、一直到最后產品包裝的完整生產線,并且都擁有自主知識產權,擁有雄厚的競爭壁壘。

江林透露,在微針制劑技術方面,中科微針已經研發出第三代微針,即柔性聚合物微針。這類微針以水溶性的生物相容性高分子為基質,藥物能夠均勻混合在水溶性高分子材料內形成微針,微針貼于皮膚,針尖能夠刺入角質層,實現皮內控釋藥物釋放。該技術將注射給藥和透皮給藥的優勢融為一體,有望為制劑領域帶來顛覆性的改變。

他表示,由于微針本身制作工藝復雜,一片微針貼劑的核心部分重量往往只有20-50毫克/片,遠遠低于常見口服藥物。更小的重量意味著更大的質量控制難度,這就好比鐘表里的微小零件,其生產難度往往要大過大型零部件。憑借著深厚的研發積累和轉化研究,中科微針在微針量產方面已經領先同行率先撞線,實現了重大突破。

2019年7月,中科微針生產線投產。同年11月,該生產線即實現了月產180萬貼/年的生產能力,從而獲得了年產2000萬片微針帖片的能力,成為全球微針貼片產量最大的企業,可滿足多種藥物的新形式給藥需求以及藥物自主創新研發,應用領域涉及提高免疫響應和接種覆蓋面的疫苗、需要提高靶向性的免疫治療藥物、需要多次注射的生物藥物、兒童用藥與皮膚相關用藥等。

醫美或是微針技術落地的先發領域

隨著微機電系統和材料學的發展,微針作為一種新穎的經皮給藥解決方案,已經引起越來越多醫藥界人士的關注。江林特別就微針技術的發展前景和應用領域闡述了自己的看法。他表示,外用藥、醫美產品、生物制劑、部分化藥等都可以進行微針貼劑化改造,市場空間非常巨大。這其中,醫美產品有可能是微針技術最先落地并大展身手的領域。

這一方面由于醫美產品多與皮膚打交道,先天適合微針技術的介入;另一方面則是因為現有的醫美產品對于有效成分的高效經皮/皮內給藥有著迫切的需求。

江林舉例道,氨甲環酸是一種止血劑,同時具有治療黃褐斑的功效,是目前治療黃褐斑最有效的藥物,目前多使用片劑,一片含有氨甲環酸為500毫克(單片重量為2克左右),黃褐斑患者需要連續口服6個月,才可以治好黃褐斑。

若將它由片劑改為微針貼劑,則每片的劑量只需要氨甲環酸4毫克,只需要20天即可實現肉眼可見的祛斑效果。換言之,微針貼劑的使用量是口服片劑的1/2250,除了節省原料,也能大幅降低藥物對人體的腸胃和肝膽臟器造成的損害。

對于中科微針而言,江林希望能夠借助公司在微針領域的領先優勢,切入至醫美領域,實現自我造血,同時反哺技術研發。目前,公司已經成功研發直接作用到黑色素靶點的祛斑微針貼、加入活血化瘀活性成分的去黑眼圈微針貼、能抑制皮脂腺過度分泌的的祛痘微針貼。此類產品自2019年8月底上市銷售以來,銷售額已達到數百萬元,產品供不應求,預計2020年銷售額即可破億。

另外,江林還表示,為藥企提供CRO/CDMO的合作研發需求,以及推進自主研發的藥物管線也是中科微針商業化探索的重要方向。據悉,目前團隊已針對心腦血管病和糖尿病等慢性病與多家知名藥企和醫院展開合作,預估很快就可實現國內第一個微針藥物IND申報。

經過中外科學家數十年的探索與實踐,江林認為,在中科微針已將微針技術推進三代并解至決量產問題的當下,微針付諸實用已經真正到了從夢想照進現實的蓄勢待發的階段。期待能有更多醫療醫美行業伙伴參與進來,帶給患者更多基于微針技術且兼具安全和療效的一攬子經皮給藥方案。

-

微針技術

+關注

關注

2文章

74瀏覽量

8720

原文標題:經皮給藥代替打針口服,微針硬科技在醫美行業大顯身手

文章出處:【微信號:MEMSensor,微信公眾號:MEMS】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

發布評論請先 登錄

相關推薦

打印針控制機構實現打印針的什么和什么動作

避雷針防雷工程接地施工方案

微型孔皮秒激光切割機:從PCB板到薄膜材料的多功能利器

綠展科技3個核心技術助力護膚品廠家快速切入電子面膜市場

微針硬科技另辟經皮給藥的新蹊徑

微針硬科技另辟經皮給藥的新蹊徑

評論