今年年初,索尼PS VR頭盔銷量邁過500萬大關,繼續領跑PC級VR頭盔。500萬這個銷量數字,索尼用了三年多的時間達成,對于PC級VR產品可謂振奮人心。

但是,將時間撥回2016年,500萬的銷量對于當時的“VR手機盒子”,并不是一個很難的數字。2016年初,谷歌宣布2014年推出的Cardboard銷量突破500萬,成為首款500萬級銷量的VR產品。同一年,三星與Oculus聯合開發的Gear VR出貨量超過450萬。此時,PS VR的出貨量僅有75萬臺。

如今,情況發生了逆轉。PS VR的銷量依舊穩定,VR手機盒子卻輝煌不在。在去年Oculus宣布不再對三星Gear VR提供SDK支持后,Facebook也于近期正式宣布結束對Gear VR的軟件更新。曾經銷量千萬的初代手機VR為何跌落神壇?手機VR的產品形態該如何重構,才能從癢點走向痛點?

初代手機VR黯然離場

誕生于2014年的谷歌Cardboard,是很多玩家的第一款VR產品。它的產品形態是一個帶有凸透鏡的“盒子”。用戶將手機放入凸透鏡與盒蓋之間的空間,將盒子罩在眼前,觀看經由Cardboard App分屏調整后的手機屏幕,即可實現簡單的VR體驗。2016年初,Cardboard銷量達到500萬。2017年2月,Cardboard出貨量達到千萬。

Oculus、三星合作推出的Gear VR以及谷歌后續推出的Daydream View是Cardboard的演進版。和Cardboard完全依賴手機的陀螺儀不同,Gear VR自帶陀螺儀,能調節屈光度,引入了按鍵、觸摸板和手機接口,能實現簡單的頭動、手勢交互。Daydream View則優化了頭盔的佩戴舒適度,并推出了帶觸控面板的專用遙控器。Superdata數據顯示,2016年,三星Gear VR出貨450萬臺,是當年最暢銷的VR產品,谷歌Daydream 也憑借26萬臺的出貨量位居VR產品前列。

但是,從2017年起,Gear VR和Daydram View的銷量迅速下滑。至2018年,手機VR整體出貨量僅為180萬臺,Gear VR出貨量從2017年的371萬臺銳減至60萬臺(Superdata數據,2018年出貨量統計至12月1日)。而2019年,高端手機VR產品的整體出貨量僅為80萬臺。

“VR盒子”為何曇花一現?3Glasses銷售總監夏超向記者指出,VR盒子在產品體驗上存在四個方面的不足。一是兼容性。由于不同品牌不同型號的手機外觀,尺寸,甚至形狀會有較大的差異,很難實現完全的兼容,也影響了畫面的清晰度。二是體驗感。由于手機屏幕的刷新率較低造成視覺延時,使VR體驗的眩暈感嚴重。三是交互性。“盒子”這種產品形態僅能實現視頻觀看,難以體現VR產品的交互性。四是佩戴舒適度。手機盒子將手機的重量疊加在盒子上,壓迫面部,不適合長時間佩戴。

2019年,谷歌新機Pixel 4不再支持Daydream平臺。谷歌在接受The Verge采訪時指出,不會再銷售新的Daydream View。同年,Oculus宣布未來SDK將不再支持Gear VR的應用開發。Oculus首席技術官John Carmack表示,雖然Oculus還為Gear VR提供軟件支持,但它已經時日無多。今年4月,Facebook終止了對Gear VR的軟件更新。

“高品質VR一體機、與PC系留的VR頭顯新品接連發布,VR盒子也就漸漸淡出消費者視野。2019年以來,谷歌、Oculus、三星等明確自家VR發展重點不再是盒子,停止一系列技術支持,標志著VR盒子完成使命謝幕。” 賽迪顧問高級分析師袁鈺向記者表示。

手機VR進入重構期

“VR盒子”逐漸淡出,不代表手機VR的徹底淪陷。2019年,3Glasses、華為等推出了通過數據線與手機連接的VR眼鏡。相比將手機放入VR盒子,與手機連接的VR眼鏡一方面借用手機的算力,能節省眼鏡本身的計算單元,讓VR眼鏡變得更輕;另一方面,基于(超)短焦光學系統,VR眼鏡的體積和厚度有進一步降低的空間。

網易影核互娛總經理曹安潔向記者指出,“手機+超短焦VR眼鏡”是從手機走向最終VR產品的過渡形態。

“在最早期的VR盒子中,手機充當的是顯示屏;對于手機+超短焦VR眼鏡,手機一方面充當處理器,另一方面充當控制器。”曹安潔說。她表示,這種產品形態適合VR的前期市場。當大多數用戶還沒有使用VR的重度習慣,“手機+超短焦VR眼鏡”方案能讓輕度用戶體驗VR內容,例如看電影、看直播以及輕量級的VR游戲等。

3Glasses技術總監文鋒向記者指出,采用輕薄型VR眼鏡與手機、可穿戴設備等主機連接的產品形態,將顯示器與主機分離,把PC VR的概念引入到移動端。這樣一來,眼鏡只作為顯示端,可以擴展的主機類型更加廣泛,在此基礎上優化顯示部分結構,能讓VR產品更小更輕更類似眼鏡,讓用戶方便攜帶使用。

Nolo VR首席營銷官徐晨向記者表示,與手機配合的VR形態,借助了手機的算力,本質上也為用戶在購買VR設備時節省了一顆芯片的費用。

“VR與手機的關系在未來會持續存在、持續發展,VR借助手機的屏幕、芯片、5G功能,在未來會有很大的可能性。”徐晨說。

袁鈺則表示,VR與手機直連是對PC連接方式的升級和拓展,但并不能完全符合消費者對VR的期待。

“消費者傾向于獨立的VR設備,對仍需一條線連接的‘系留’設備并不十分看好。只是限于目前一體機的技術,這才接受與手機、PC等系留的VR產品形態。” 他表示,目前與手機直連的VR眼鏡大熱,更多是廠商推廣手機、豐富其配件的一種手段,或者是一種對VR產品形態的嘗試。隨著一體機技術的完善,性價比高的一體機會更受市場青睞。

PC VR從連接電腦主機走向一體機,是一個“無線化”的過程,這也是手機VR的下一個目標。文鋒表示,手機與VR的互動還有進步的空間,即無線連接,也就是將手機作為處理中心再無線連接到VR顯示設備,類似無線投屏。但這種連接方案對VR的延遲帶寬要求較高,對設備會有很大的挑戰。

如何從癢點走向痛點?

雖然VR產品的形態——無論是PC級VR還是手機VR——都經歷了不止一輪的迭代。但目前VR仍然處于從起步培育期向快速發展期邁進的階段,尤其在消費市場尚處于普及和用戶教育的早期狀態。

夏超表示,目前VR產品的痛點主要包括三個方面:一是消費成本高,限制了大面積推廣。二是佩戴不夠舒適,無論是早期的PC VR產品還是現在的一體機類產品,重量往往在350克-600克;加上前一體機式的設備將電池、運算單元都放置在頭部,一旦運算單元和電池發熱會造成設備體感溫度上升,難以支持長時間的佩戴和體驗。三是VR內容和應用體量較小,優質內容的體驗成本較高。

“對于上述痛點,目前的解決方式就是以手機+VR的形式來降低用戶使用門檻,一方面解決手機底層與VR端的適配,另外一方面也能解決重量及佩戴體驗的問題。” 夏超表示。

如何從淺嘗輒止的“癢點”走向用戶需要的“痛點”,是每一個VR從業者面臨的問題。文鋒表示,內容生態決定了VR產品在消費級市場的發展。目前VR產品都在向方便易用的方向發展,以降低用戶學習成本、增加用戶的使用頻率并支持更長的使用時間,而最重要的是基于硬件的優化不斷生產提升用戶使用需求的應用。

“所謂‘癢點’是用戶的好奇心,‘痛點’是用戶習慣,找到消費者真正愿意買單的場景,是所有VR/AR公司努力的方向。”文鋒說。

曹安潔指出,能讓用戶買單的VR硬件,至少要滿足佩戴舒適度高、可互動性強能發揮出VR效應、價格在用戶可接受區間(最好2000元以內)等。加上應用層面具備能讓用戶復購的內容,VR業態才能夠跑起來。

“隨著硬件水平的提升,以及與5G和云計算的融合,VR有希望從‘手機+VR眼鏡’邁向完全的輕薄型VR眼鏡。”曹安潔說。

責任編輯:tzh

-

三星電子

+關注

關注

34文章

15875瀏覽量

181337 -

可穿戴設備

+關注

關注

55文章

3820瀏覽量

167308 -

手機VR

+關注

關注

0文章

3瀏覽量

2888

發布評論請先 登錄

相關推薦

應急救援的痛點:大核桃單北斗防爆手持終端如何成為破局者?

ADS1232信號輸入從零點到滿度兩點變化,其數據建立過程需要兩次到三次轉換,為什么?

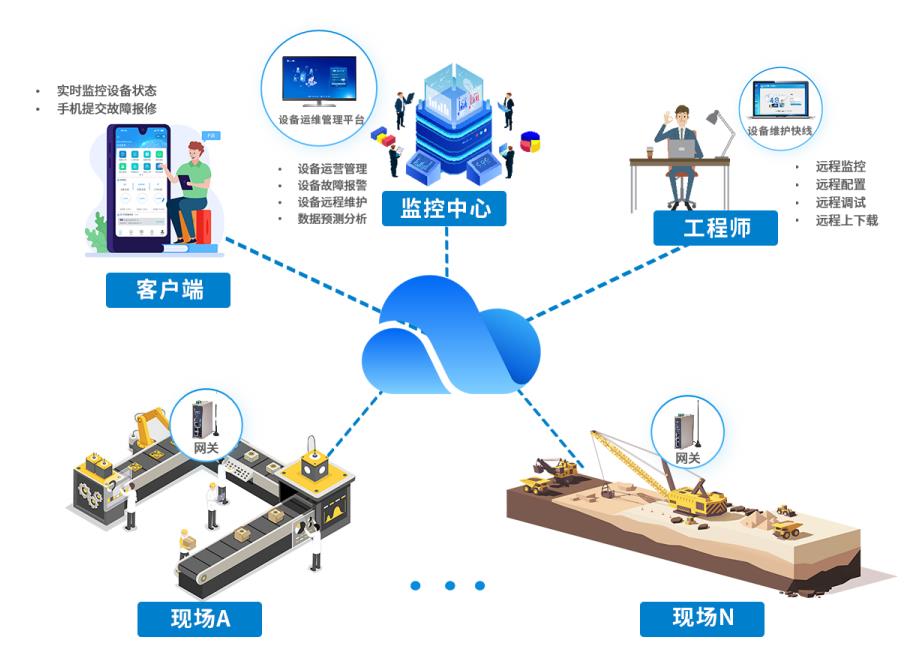

自動化設備遠程運維的痛點與解決方案

革新塑料加工產線:IO模塊如何精準擊破痛點,引領效益飛躍

蔡司工業CT掃描電鏡等直擊醫療質量痛點

【直播預告】ADI &amp; WT·世健MCU痛點問題探索季:MCU應用難題全力擊破!

電子產品主板點膠是怎么回事,為什么手機數碼產品芯片需要點膠?

光伏電站運維系統解決傳統光伏電站運維痛點

IO模塊助力水處理行業升級,破解行業發展痛點

凱茉銳電子|索尼FCB-EV9500M點聚焦、點曝光與點白平衡的定義和功能

工業級路由器:解決網絡傳輸的痛點

數據采集邊緣網關解決企業數據采集痛點的關鍵

電梯物聯網技術如何解決電梯管理的痛點?

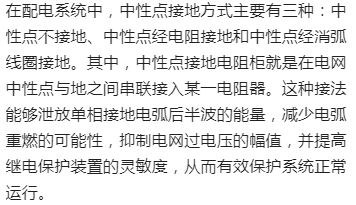

中性點接地方式有哪些,什么是變壓器中性點接地電阻柜?

手機VR的產品形態該如何重構,才能從癢點走向痛點?

手機VR的產品形態該如何重構,才能從癢點走向痛點?

評論