DDR的歷史,就是一個SI技術變革的過程,說白了就是拓撲與端接之爭。DDR2使用的是T拓撲,發展到DDR3,引入了全新的菊花鏈—fly-by結構。使用fly-by并不完全因為現在的線路板越來越高密,布局空間越來越受限,主要原因還是DDR3信號傳輸速率變得更快了,T型拓撲已經不能滿足高速傳輸的要求。

高速先生前期的文章中提到了fly-by,并且早期的文章對fly-by結構也做過一些介紹。看過文章的網友肯定還記得文中的一些觀點,例如:不是所有的DDR都可以使用fly-by;為提高負載的信號質量,fly-by結構可以進行容性負載補償…

這期文章的主題是圍繞拓撲結構與端接展開的,我也來說說我對fly-by結構的一些理解。

Stub長度決定信號質量

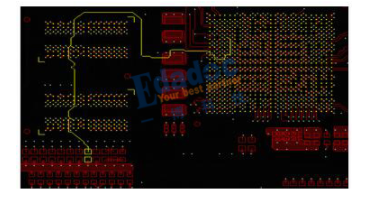

我們經常見到的使用fly-by結構將內存顆粒串聯起來的實例如圖1和圖2

圖1

圖2

圖1中,stub長度約為200mil,圖2 stub約為20mil。這兩種做法哪種信號質量更好些呢?高速先生為此專門做仿真驗證了一下。

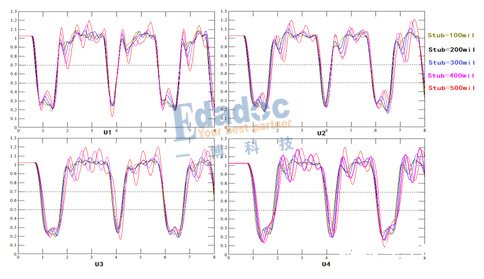

圖3各段線阻抗都取50 ohm。只改變stub長度,四個接收端波形如下圖4所示:

圖4

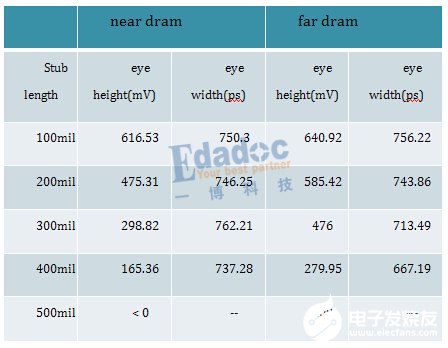

從波形可以看出,隨著stub長度的增加,波形的過沖現象越來越嚴重。為更好的評估stub變長對信號帶來的影響,我們將近端和遠端接收端的眼圖對比如下:

圖5

由上圖5可知,隨著Stub變長,眼高逐漸變小,這再次驗證了:stub越長信號質量越差。

阻抗補償有利于改善信號質量

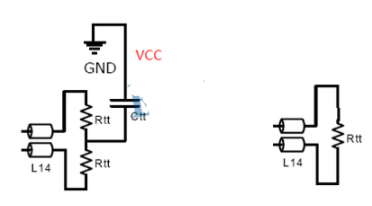

設計過DIMM條的小伙伴們都會注意這樣一個細節,就是主網絡走線要比到各個分支走線粗,如下圖

圖6

這么做真的可以改善信號質量?空口無憑,我們還是用仿真數據來說話。搭建如下拓撲結構,只是改變主線段阻抗(最初阻抗都是50ohm),其他變量不變。

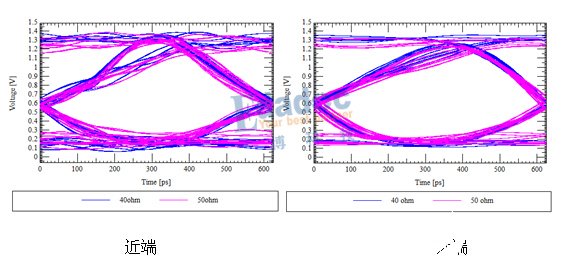

主線段阻抗分別取40ohm與50ohm,近端和最遠端負載眼圖對比如下圖7,圖7中藍色眼圖代表的是主干線阻抗為40ohm情況,紫色眼圖代表的是主干線阻抗是50ohm的情況。

圖7

由上圖可知,藍色眼圖比紫色眼圖張的更開,也就意味著主線段阻抗偏低信號質量會更好。降低主線段阻抗或者提高后面分支的阻抗的確可以改善信號質量,這個方法業內把它叫做容性負載補償。特別是那種負載很多的結構,一條鏈路上串了8片或者10片DDR顆粒的,做一下容性負載補償對提升信號質量有很大的幫助。

編輯:hfy

-

阻抗

+關注

關注

17文章

961瀏覽量

46269 -

DDR

+關注

關注

11文章

715瀏覽量

65536 -

拓撲結構

+關注

關注

6文章

325瀏覽量

39313 -

端接

+關注

關注

0文章

31瀏覽量

8321

發布評論請先 登錄

相關推薦

圍繞拓撲結構與端接展開,淺談對fly-by結構

圍繞拓撲結構與端接展開,淺談對fly-by結構

評論