作者:張勤,顧立志,宋金玲

1 引言

隨著社會的不斷進步和科學技術的不斷發展,為適應市場的需求,數控系統的發展已經經歷了六代。自1952年第一臺三坐標數控銑床在美國問世后,數控系統經歷了從傳統的專用計算機硬件邏輯控制、計算機直接控制、微型計算機控制到開放式數控。目前研究已經超越了開放式數控的內涵,數控系統正向著高速化、智能化、網絡化的方向發展。高速加工(High Speed Machining,HSM)是20世紀數控技術之后的又一次革命性的技術發展。

2 高速加工的發展現狀

近十年來,在經濟全球化的推動下,發達國家的制造業向中國轉移的速度空前加快,我國的制造業得到了高速發展。隨著外資的大規模進入,對我國本土制造業的現代化產生了重要的推動作用。在強勁需求的帶動下,我國汽車工業、航空航天工業、造船工業和通用機械工業等紛紛加大了引進國外技術和裝備的規模和速度。我國傳統的機床工具技術和裝備,已經不能滿足現代制造業“優質、高效、節能、低耗和環保”的新需求了。我國制造業高速發展的強勁態勢和切削加工技術的相對落后,切削加工技術成為了我國機械制造業高速發展的瓶頸。因此,必須分析當前的現狀,提出相應的對策,才能適應新的形勢。

高速加工(HSM)是當今制造業中一項快速發展的新技術,在工業發達國家,高速切削正成為一種新的切削加工理念。它于1931年由德國物理學家薩羅蒙率先提出,20世紀60年代以后,美國科技界和工業界在高速加工的機理研究和應用方面做了許多研究。20世紀80年代高速加工進入實用化階段后,在美、德、日等西方發達國家得到了普及和應用,并迅速開創了高速加工時代。近幾年高速加工也在國內制造業中得到了響應,已受到越來越多國內企業的青睞和重視。高速切削加工技術是高速加工系統中的一個子系統,是指刀刃相對于零件表面的切削運動(移動)速度超過普通切削5~10倍,主要體現在刀具快進、工作及快退3個環節上。其優勢為:在高速加工過程中,能使被加工塑性金屬材料在切除中的剪切滑移速度達到或超過某一域限值,開始趨向最佳切除條件,使得被加工材料切除所消耗的能量、切削力、工件表面溫度、刀具磨損、加工表面質量等明顯優于傳統切削速度下的指標,而加工效率則大大高于傳統切削速度下的加工效率。它的基本特征是切削速度高(為常規切削速度的5~10倍),進給速度快(40~180m/min),加減速度大(1~2g)。高速加工(HSC)技術將成為提高生產效率、加工質量、加工精度和縮短生產周期及降低加工成本的重要手段,為產品占領市場份額奠定堅實的基礎。

高速加工的基本出發點是高速低負荷狀態下的切削可較低速高負荷狀態下切削更快地切除材料。低負荷切削意味著可減小切削力,從而減少切削過程中的振動和變形。使用合適的刀具,在高速狀態下可切削高硬質的難加工材料。同時,高速切削可使大部分的切削熱通過切屑帶走,從而減少零件的熱變形。高速加工與常規切削相比具有明顯的優點:加工時間可減小約60%;進給速度提高5~10倍;材料去除率提高3~5倍;刀具耐用度提高70%;切削力減小約30%;加工面表面粗糙度可達 Ra=“8”~101μm;由于切削過程的切削熱90%被切屑帶走,工件溫升低,熱變形、熱膨脹小。

上述這些優點僅在加工策略合適的情況下才能實現。如果加工策略不適當,輕則會縮短刀具的壽命,重則可能導致更加可怕的結果。高速加工并不是簡單地使用現有刀具路徑,通過提高主軸轉速和進給率實現。因此,盡管對高速加工的研究已有多年,也在汽車、航天航空、船舶等行業進行了實際應用,但還有許多問題有待于解決,如高速機床的動態、熱態特性;刀具材料、幾何角度和耐用度問題;機床與刀具間的接口技術(刀具的動平衡、扭矩傳輸);冷卻潤滑液的選擇;CAD/CAM的程序后置處理問題;高速加工時刀具軌跡的優化問題;安全性問題。

3 實現數控高速加工亟待解決的關鍵技術

要實現數控高速切削加工所需研究的核心內容包含高速切削加工理論、高速主軸單元、高速進給系統、高速CNC系統、高性能的刀具系統、機床支撐技術驅動系統及輔助單元技術。

3.1 高速切削機理

高速切削機理是高速切削技術應用和發展的理論基礎,在高速切削技術應用中起著指導作用,占有十分重要的地位。

目前,高速切削加工機理有3種學說:

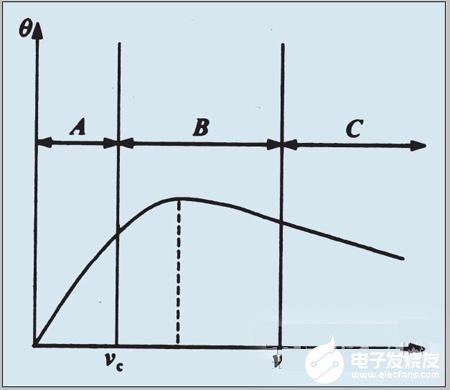

(1)Dr.Salomon 理論。1929年德國的切削物理學家薩洛蒙(CarlSalomon)博士開始進行超高速模擬實驗,并于1931年發表了著名的超高速切削理論,提出了高速切削假設,并在德國申請了專利。該假設認為:在常規的切削速度范圍內,切削溫度隨著切削速度的增大而提高。對于不同的工件材料,存在一個速度范圍,當切削速度超過了這個速度范圍以后,隨著切削速度的增大切削力會大幅度下降,切削溫度也會降低。按照這一假設,在具有一定速度的高速區進行切削加工,會有比較低的切削溫度和比較小的切削力,不僅有可能用現有的刀具進行超高速切削,大幅度地縮短切削時間,成倍地提高機床的生產率,而且還將給切削過程帶來一系列的優良特性。該假設為進入“死谷”召區后,由于切削溫度太高,任何刀具都無法承受,切削加工不可進行;假設理論如圖1所示,在常規切削速度范圍A區,切削溫度隨切削速度的增加而升高;當切削速度超過B區進入高速C區,切削溫度隨切削速度的增加而降低,可明顯縮短切削加工時間,提高機床生產率。

圖1 切削過程中刀具的溫度與速度的關系

(2)后來的學者根據高速切削實驗結果對Salomon理論提出了質疑,認為在高速切削鑄鐵、鋼及難加工材料時,即使在很高的切削速度范圍內也不存在B區這樣的死谷,刀具耐用度總是隨著切削速度的增加而降低的。

(3)20 世紀70年代中期,美國洛克希德導彈和空間公司的科學家羅伯特.金(Bobet I.King)和麥克唐納(Mcdonald.J)開始著手驗證和發展沃漢(Vauglan)的研究結論,提出了一個比較完整和可靠的高速切削機理,從理論上證實了高速切削的可行性和優越性。他們的研究主要在切屑成型理論、金屬斷裂、突變滑移、絕熱剪切以及各種材料的切屑成型方面。一系列切削試驗表明,與常規切削相比,高速加工切削力可降低30%左右,刀具耐用度可提高70% 左右,但目前還沒有成熟的高速切削理論解釋這些試驗結果。

我國在高速切削基本方法和理論方面研究起步較晚、水平較低。目前,南京航空航天大學推導出了在高速切削時集中剪切滑移條件下的切削方程式,為進一步發展高速切削工藝技術建立了理論基礎;山東大學主要探討了高速切削時切削參數的選擇和表面質量的控制;哈爾濱工業大學和哈爾濱理工大學等單位研究了高速切削時刀具的磨損情況等。通過對高速切削加工中切削力、切削熱、切屑形成機理、刀具磨損、表面質量等技術的研究,可以為開發高速機床和高速加工刀具、工藝和測試技術改革提供理論指導。國內學者主要是進行局部理論的研究,都沒有真真運用到實際生產中,國內的高速切削數控機床大都是進口的,幾乎沒有國產機床的市場。國內制造業想要突破產業的高速發展與切削加工技術落后的瓶頸,只有做到如下幾點:

(1)進一步完善高速切削機理;

(2)進行高速切削實驗,建立完整的高速切削數據庫和工藝參數專家系統;

(3)根據(2)中的數據庫和計算機技術開發相應的高速切削加工過程的虛擬仿真軟件。

3.2 高速主軸單元

傳統的機床是通過齒輪、皮帶等中間環節連接把動力從電機傳遞到主軸,從而控制機床主軸的運動。由于傳統的主軸運動的精度受很多因素的影響,特別是在高速運轉的時候無法達到所需的精度,已經無法適應高速加工的要求。高速加工機床的主軸部件,要求采用耐高溫、高速、能承受大的負荷的軸承,同時主軸動平衡性能好,有良好的熱穩定性,能夠傳遞足夠的力矩和功率且能承受高的離心力,主軸的剛性要好、有恒定的力矩并帶有檢測過熱裝置和冷卻裝置。因此具備相應的高轉速和高精度、高速精密和高效率特性的數控機床電主軸應運而生。高速運轉的電主軸的主軸形式是將主軸電機的定子、轉子直接裝入主軸組件的內部,即把高速電機置于精密主軸內部,電主軸的電機轉子就是主軸,主軸的殼體就是電機的機座,實現了變頻調速電機和主軸一體,電機直接驅動主軸,形成電主軸。電主軸取消了中間的傳動環節,傳動鏈長度為0,可以實現真真意義上的機床主軸系統的“零傳動”,避免了中間環節對精度的影響。

電主軸是一套組件,它包括電主軸本身及其相應的部件:電主軸、高頻變頻裝置、油霧潤滑器、冷卻裝置、內置編碼器、換刀裝置等。電主軸實現高速化,從機械方面考慮的主要是軸承發熱和振動的問題;從電機設計方面考慮的主要是定子、轉子功率密度和繞組發熱問題;從驅動和控制角度考慮的主要是調速性能問題。

針對上述3個方面的問題,可采取如下措施:

(1)高速精密主軸上大量采用高速、高剛度的軸承,如一般情況采用陶瓷軸承和液體動靜壓軸承,特殊場合采用空氣潤滑軸承和磁懸浮軸承;軸承的潤滑采用定時定量的油氣潤滑而不是油脂潤滑。

(2)主軸電機主要采用矢量控制的交流異步機。

(3)電主軸的內置高速電機采用高頻變頻裝置來驅動,實現每分鐘幾萬甚至十幾萬轉的轉速,變頻器的輸出頻率甚至要達到幾千Hz。

3.3 高速驅動系統

迄今為止的驅動系統都是由旋轉電動機、齒輪箱或聯軸器、絲杠和驅動螺母、絲杠支座軸承等構成,而它們都影響甚至限制了機床的性能。例如:電動機本身有最大轉速的限制,隨著速度增加,電動機輸出轉矩下降;在高的加速度下電動機軸會產生扭曲甚至變形和位置誤差;齒輪箱則會增加系統慣性,產生間隙;若電動機與絲杠直接連接,則會產生扭曲變形、間隙及滯后;絲杠本身受臨界轉速、間隙、扭曲、螺距誤差、摩擦等影響,且其振動衰減時間很長。

直線電機則是將傳統圓筒型電機的初級展開拉直,使得初級的封閉磁場變為開放磁場,旋轉電機的定子部分變為直線電機的初級,旋轉電機的轉子部分變為直線電機的次級。在電機的三相繞組中通人三相對稱正弦電流后,在初級和次級間產生氣隙磁場,氣隙磁場的分布情況與旋轉電機相似,沿展開的直線方向呈正弦分布。當三相電流隨時間變化時,氣隙磁場按定向相序沿直線移動,這個氣隙磁場成為行波磁場。當次級固定不動時,次級就能沿著行波磁場運動的方向做直線運動,即可實現高速機床的直線電機驅動的進給方式。把直線電機的初級和次級分別安裝在高速機床的工作臺與床身上,由于這種進給傳動方式的傳動鏈縮短為0,因此稱為機床進給系統的“零傳動”。

同“旋轉伺服電機+滾珠絲杠”傳動方式相比較,直線電機直接驅動有以下優點:(1)高速度,目前最大進給速度可達100~200m/min;(2)高加速度,可達2~10g(g=9.8m/s); (3)定位精度高,由于只能采用閉環控制,其理論定位精度可以為0,但由于存在檢測元件安裝、測量誤差,實際定位精度不可能為0,最高定位精度可達0.1~0.01m;(4)行程不受限制,由于直線電機的次級(定子)可以一段一段地鋪在機床床身上,不論有多遠,對系統的剛度不會產生影響。

直線電機進給系統是一種能將電能直接轉換成直線運動的機械能,而不需要任何中間傳動環節的驅動裝置。它的應用將傳統的回轉運動轉變為直線運動,因此機床的速度、加速度、剛度、動態性能可得到完全改觀,通過采用數字控制技術,直線電機可以利用大增益,提高控制效果,使得高速移動的伺服滯后量減小,從而獲得高的定位精度,有效地克服了傳統旋轉電機進行驅動時,機械傳動機構傳動鏈較長、體積大、效率低、能耗高、精度差等缺點。

3.4 高性能刀具系統

在高速切削中,其失效形式根據加工的條件及工件材料不同而完全不同。比如有刀尖破碎,前、后刀面同時磨損,刀桿折斷等各種形式,并且不同的刀具與不同的工件材料組合產生的效果也不一樣。如何選擇合理的高速切削刀具,盡可能延長刀具使用壽命,以及最大限度地發揮刀具的性能,對高速切削應用來說是一項十分關鍵的技術。為了適應高速切削,刀具材料耐磨性能要好,在干式切削高溫條件下切削性能穩定。目前高速切削刀具材料主要有涂層硬質合金、金屬基陶瓷、氧化鋁基陶瓷、氮化硅基陶瓷、聚晶金剛石、聚晶立方氮化硼等。

在機床主軸—夾頭—刀具系統中,刀具和夾具的不對稱形狀、系統構件的連接間隙和夾緊的不精確、主軸的圓跳動和磨損、主軸刀具拉緊機構中拉桿—碟形彈簧的偏移、冷卻潤滑液的影響等都會造成刀具系統的不平衡。在高速加工過程中,刀具的一點點不平衡都會產生較大的離心力,嚴重影響主軸的正常運行。

針對這種情況,需采取以下措施:(1)制定動平衡標準。目前已有國際標準IS01940規定了動平衡的技術指標,各廠家可以根據國際標準和工廠實際情況指定相應的產品的動平衡標準。(2)對刀具系統進行動平衡,對刀具、夾頭和主軸進行動平衡。(3)對夾頭連同刀具整體進行一次動平衡。(4)刀具系統裝夾到主軸上是會因夾緊產生誤差,對于高速加工應采用自動平衡系統,實現在線動平衡。美國肯納金屬公司所開發的TABS(動態動平衡全自動調整系統)可安裝在機床上,當刀具在動態高速旋轉時,2s內可實現對刀具的動態動平衡全自動調整,有效地解決了高速加工中刀具系統動平衡快速調整的問題。

3.5 高速CNC系統

數控系統(數字控制系統)是指實現數控技術相關功能的軟硬件模塊有機集成系統。它是數控技術的載體。數字控制系統中的信息是數字量,是相對于模擬控制而言的。

隨著計算機技術的發展,數控系統已經從最初的由數字邏輯電路構成的硬線數控系統發展到了以計算機為核心的計算機數控(Computer Numerical Control,CNC)系統。相對于硬線數控系統而言,CNC系統的控制功能主要由軟件實現,并可處理邏輯電路難以處理的復雜信息,因而具有較高的柔性和更高的性能。

高速加工對CNC的最基本要求:以足夠快的速度處理NC數據、為各進給軸加減速產生無沖擊的理論值。高速加工CNC功能模塊,它與普通CNC相比,擴展有后置處理器,離線預處理功能和樣條譯碼功能。高速加工CNC的核心技術是樣條實時插補和無沖擊的加速器。樣條不應該線性化,應該直接插補,以免降低精度。機床進給驅動系統必須具有高動態性能,為機床進給軸加減速產生無沖擊的理論值——斜坡函數,即機床進給軸加速度—時間曲線不允許有突跳,只有這樣才能保證高速加工的高精度和足夠高的進給速度。

數控加工的數控指令包含了所有的工藝過程,一個優秀的高速加工CAM編程系統應具有很高的計算速度、較強的插補功能、自動刀柄與夾具干涉檢查、進給率優化處理功能、待加工軌跡監控功能、刀具軌跡優化功能和加工殘余分析功能等。高速切削編程首先要注意加工方法的安全性和有效性;其次,要盡一切可能保證刀具軌跡光滑平穩,這會直接影響到加工質量和機床主軸等零件的壽命;最后,要盡量使刀具載荷均勻,這會直接影響到刀具的壽命。

普通 NC程序信息量低,在執行NC程序之前要進行預處理,以離線方式進行。預處理內容:將ASCII轉換為二進制格式,語法檢查及與操作者進行交互,分解固定循環和子程序,參數計算和公式計算。編程主要是基于IS06983標準,但IS06983不支持五軸銑削和曲線加工的高速切削。目前的數控軟件都以 IS06983(G,M代碼)為標準,針對高速加工(HSM),只能在原CNC基礎上,對刀具中心軌跡進行編程,程序量大,針對不同的高速加工中心,還需專用的后置處理器。STEP-NC(1S014649)是國際標準化組織(1SO)所開發,用來為數控(NC)設備定義數據而擴充的STEP標準。采用了 EXPRESS語言和面向特征的編程原理,將產品模型數據交換標準STEP擴展至CNC領域,重新規定了CAD/CAM和CNC間的接口,形成了新型NC 編程數據接口國際標準(1S014649)。STEP-NC可大幅度地減少傳統的CAD/CAM系統加工零件的時間,消除了在加工制造過程中所需的后處理器,并且能夠支持將在今后出現的更快、更安全、更加智能的加工設備。

3.6 高速機床支撐系統

高速加工過程中機床的動態特性至關重要,而獲得高動態性能的基礎是機床的各個部件應該具有最佳的阻尼特性,整個系統有很高的穩定性。這些特性可以通過結構優化設計和選擇合適的機床材料來獲得,如可以采用高度穩定的龍門結構和經優化的高剛度床身。

大多數的高動態性能機床的制造商都用混凝土作為各種非移動結構部件的材料,比如用于機床床身和橫梁。高動態特性的機床部件移動所產生的沖擊力被混凝土床身完全吸收了。相比之下,當制造像主軸箱這樣的移動部件時,鑄鐵材料的耐壓和耐拉強度就更有優勢一些。鑄鐵材料可以用于制造具有優異強度和穩定性的較輕的部件。高速加工過程中同時也要求機床具備良好的加減速功能,即必須要保持合理的加加速和加加速度控制(Jerk control)。進給率在高速加工時可能不斷轉變,會產生變化的加減速度即加加速度,同時出現機械的沖擊和振動,因此要控制過大加減速度的變化。

如果加加速過大(突變),可在短時間內實現加速,但同時會造成機床的振動,從而使所加工表面出現條紋,降低了表面質量。如果加加速過小,可以實現高的表面質量,但很難實現快加速功能。因此,為了保證在高速情況下加工出高質量表面,合理的機床加加速非常重要。

3.7 輔助單元技術

高速切削過程會產生大量的高溫熱切屑,必須及時將其從工作臺上清除掉,避免使機床、刀具和工件產生熱變型。高壓大流量的切削液不但可以冷卻機床的加工區,而且也是一種有效的清理切屑的方法。當前,許多機床都配置了高速加工所必需的高壓冷卻液泵。高速切削機理研究表明,基本剪切區的高溫有助于加速塑性變形和切屑的形成。在高速切削條件下大量使用冷卻液,雖然可顯著提高刀具耐用度,但卻大大降低了工件的塑性流動速度,反而降低總的生產效率。合理地選擇冷卻潤滑方式,是保證加工質量的先決條件。對于條件最為惡劣的主軸軸承的潤滑方式有油脂潤滑、油池潤滑、噴霧潤滑、油氣潤滑等。一種新型氣體軸承還采用強制供氣潤滑。

采用于式切削方式,會從根本上改善切削的環境狀態,節省對切削液的直接投資和廢液處理及環保費用。高速切削加工中為了保護環境與人身安全、降低生產成本、提高生產率及保證加工質量,應用干切削技術是高速切削加工的必然要求。因此,應開發出更加節省能源的機床,開發出更加實用的干式切削加工技術。如采用低溫氣體冷卻,使工件、刀具和機床的溫升降低,同時配備抽吸系統進行防塵和排屑,保證加工區的清潔。在一些機械加工中,純粹的干切削是難以實現的,可以采用最小量潤滑技術又稱準干切削。也可以采用通過對加工表面局部加熱(如激光加熱、導電加熱等)輔助加熱的干切削技術,以改善材料的可加工性,降低切削力,有助于干切削的實現。

4 結束語

自20世紀80年代以來,電子技術、信息技術、網絡技術、模糊控制技術的發展使新一代數控系統技術水平大大提高,促進了數控機床產業的蓬勃發展。同時,高速加工技術也從基于傳統金屬(非金屬)切削加工技術、自動控制技術、信息技術和現代管理技術,逐步發展成為綜合性系統工程技術。數控機床性能在高速度、高精度、高可靠性和復合化、網絡化、智能化、柔性化、綠色化方面取得了很大的進展。現代制造業迎來了一場新的技術革命,數控高速加工技術將引領制造業的高速發展。

責任編輯:gt

-

計算機

+關注

關注

19文章

7540瀏覽量

88643 -

電機

+關注

關注

142文章

9088瀏覽量

146384 -

數據庫

+關注

關注

7文章

3847瀏覽量

64686

發布評論請先 登錄

相關推薦

數控高速加工技術的核心技術有哪些

數控高速加工技術的核心技術有哪些

評論