本文基于某純電動汽車電機嘯叫噪聲表現(xiàn),通過整車測試評價及電機本體CAE仿真分析的手段提出結(jié)構(gòu)改進方案,優(yōu)化后電機嘯叫噪聲降低明顯,對純電動汽車電機嘯叫噪聲優(yōu)化提供了一定的依據(jù)及相關(guān)經(jīng)驗。

1、電機8階嘯叫問題

1.1、整車電機8階嘯叫噪聲

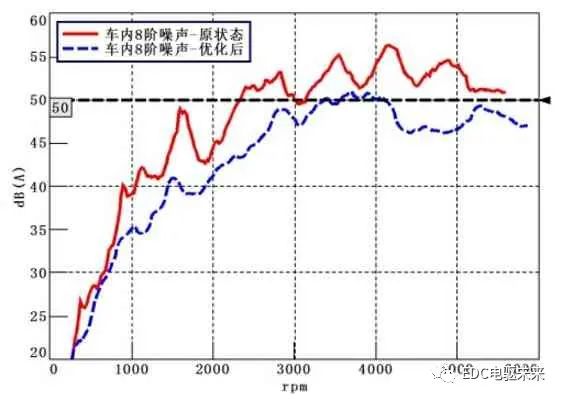

根據(jù)整車測試數(shù)據(jù),加速工況車內(nèi)電機8階嘯叫噪聲凸顯,測試結(jié)果如圖1所示。對應主觀評價結(jié)果為車速在60km/h~80km/h范圍,車內(nèi)存在明顯電機嘯叫噪聲,主觀評分6分。提取電機8階噪聲階次聲壓級曲線,峰值噪聲聲壓級在55dB(A)左右,對應問題轉(zhuǎn)速段為3000rpm~5000rpm。

1.2、電機8階激勵源分析

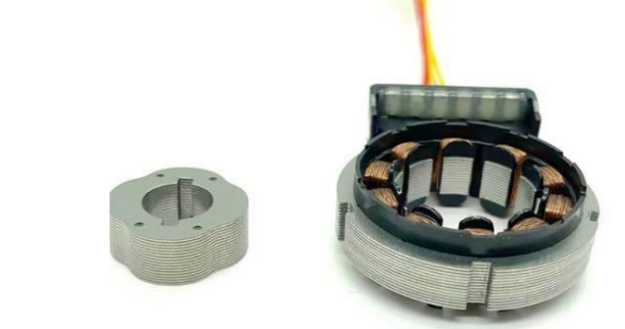

此車型選用的驅(qū)動電機為轉(zhuǎn)子磁極數(shù)為8極,定子槽數(shù)為48槽的永磁同步電機,電機8階嘯叫噪聲來源主要為電機轉(zhuǎn)子不平衡量激勵導致的機械噪聲。

電機臺架測試結(jié)果如圖2所示。從測試結(jié)果中看,臺架近場1m噪聲colormap中,電機8階噪聲凸顯,特別是在電機高轉(zhuǎn)速段,這表明電機殼體向外輻射8階噪聲明顯;臺架殼體振動colormap中,電機8階振動全轉(zhuǎn)速段均很凸顯,存在電機8階振動通過結(jié)構(gòu)傳遞的方式導致車內(nèi)8階噪聲大的可能性。

2、電機8階噪聲傳遞路徑分析

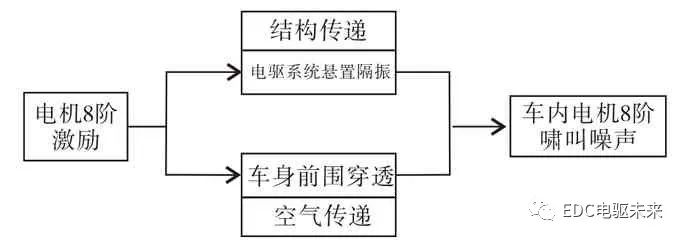

電機8階嘯叫噪聲傳遞路徑主要為以電驅(qū)總成懸置隔振為主的結(jié)構(gòu)傳遞和穿透車身前圍隔吸聲措施的空氣傳遞兩種路徑,電機8階嘯叫噪聲傳遞過程如圖3所示:

圖3 電機8階嘯叫噪聲傳遞路徑圖

2.1、電驅(qū)系統(tǒng)懸置隔振分析

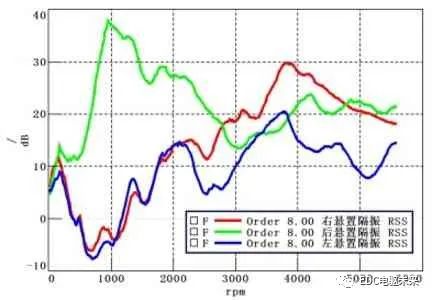

通過整車測試,對電驅(qū)系統(tǒng)懸置隔振特性進行分析,包括左、右、后懸置對電驅(qū)系統(tǒng)8階激勵的隔振性能,如圖4所示。在3000rpm~5000rpm問題轉(zhuǎn)速段,電驅(qū)系統(tǒng)三個懸置對電機8階振動激勵隔振效果較好,隔振率均在20dB左右。

圖4 電驅(qū)系統(tǒng)懸置隔振率

2.2、電機8階噪聲空氣傳播驗證

空氣傳遞一般是電驅(qū)高頻噪聲的主要傳遞路徑,本文為驗證空氣傳遞路徑對電機8階嘯叫噪聲的影響,在整車狀態(tài)下對驅(qū)動電機進行聲學包裹,包裹物分為4層,第1層為吸音棉、第2層為膠皮、第3層為吸音棉、第4層為鉛皮,4層包裹物疊加在一起,驅(qū)動電機聲學包裹狀態(tài)如圖5:

圖5 驅(qū)動電機聲學包裹

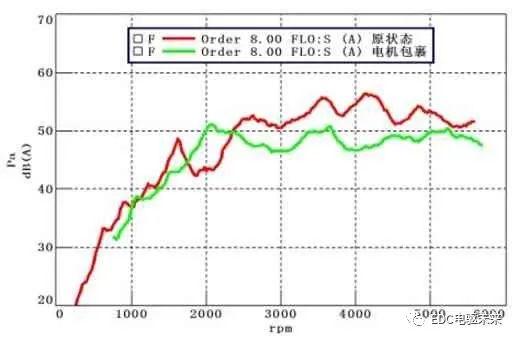

驅(qū)動電機聲學包裹前后進行整車測試及評價,測試結(jié)果為包裹后車內(nèi)電機8階噪聲降低明顯,峰值處噪聲幅值降低9dB(A),主觀評價電機8階嘯叫噪聲不易感知,包裹前后對比如圖6所示。驅(qū)動電機聲學包裹措施驗證結(jié)論為空氣傳遞為車內(nèi)電機8階噪聲的主要傳遞路徑。

圖6 電機包裹前后車內(nèi)8階噪聲對比

3、電機結(jié)構(gòu)改進方案及效果驗證

電機聲學包裹措施可有效降低車內(nèi)電機8階噪聲,但受限于整車總布置空間,電機包裹方案無法實現(xiàn)。并且,該車型車身前圍聲學包及氣密性狀態(tài)均已達標,需從激勵源控制,即電機結(jié)構(gòu)改進方向?qū)噧?nèi)8階噪聲進行優(yōu)化。

3.1、整車狀態(tài)電機8階噪聲問題定位

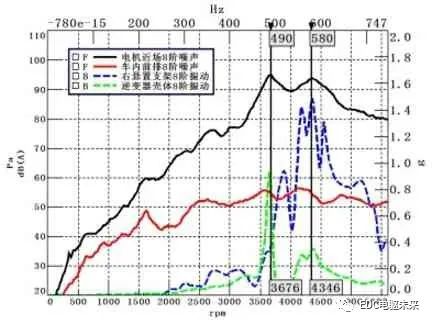

通過整車測試分析,電機逆變器殼體8階振動曲線在490Hz存在明顯峰值,電機右懸置支架8階振動曲線在580Hz存在明顯峰值,電機近場、車內(nèi)前排8階噪聲及逆變器殼體、右懸置支架8階振動峰值對應關(guān)系如圖7所示。其中,電機近場8階噪聲在490Hz和580Hz存在兩處峰值,與電機逆變器殼體和右懸置支架振動峰值對應。

圖7 8階噪聲及逆變器殼體、右懸置支架8階振動

3.2、電機逆變器殼體模態(tài)分析

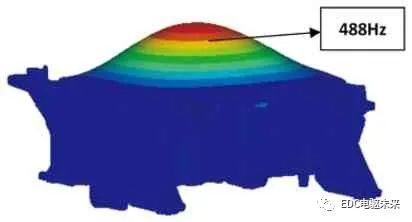

通過CAE模態(tài)仿真分析,計算出電機逆變器上殼體存在488Hz模態(tài)頻率,此模態(tài)頻率與整車測試逆變器殼體490Hz共振峰值對應。逆變器上殼體模態(tài)計算結(jié)果如圖8所示:

圖8 逆變器上殼體模態(tài)計算結(jié)果

3.3、電機懸置支架模態(tài)分析

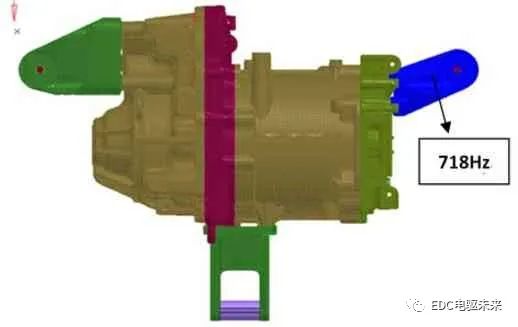

通過CAE模態(tài)仿真分析,計算出電機右懸置支架模態(tài)頻率為718Hz,電機右懸置支架模態(tài)頻率明顯高于整車測試580Hz峰值結(jié)果,判斷電機右懸置支架580Hz峰值為強迫振動問題。電機右懸置支架模態(tài)計算結(jié)果如圖9所示:

圖9 電機右懸置支架模態(tài)計算結(jié)果

3.4、電機結(jié)構(gòu)改進方案

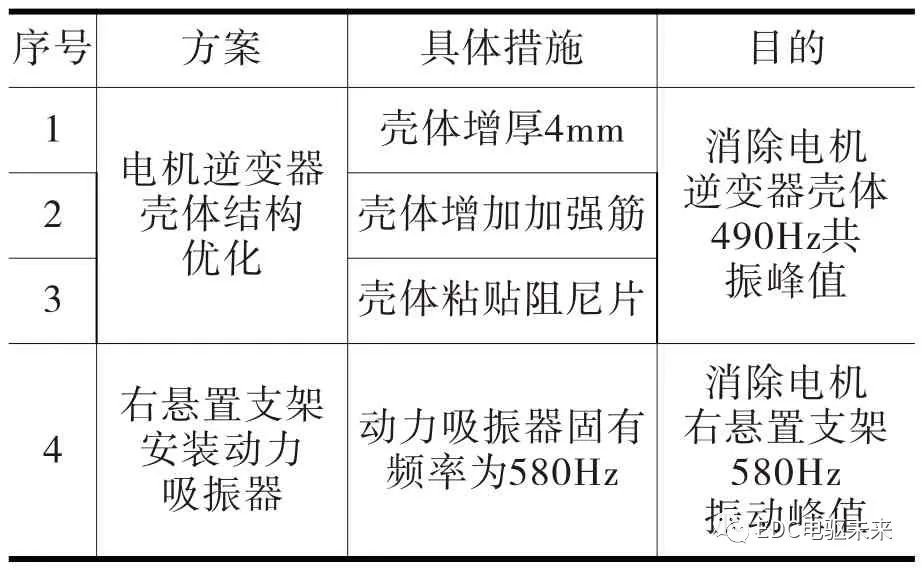

針對逆變器上殼體490Hz共振及電機右懸置支架580Hz強迫振動問題,分別制定結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案。

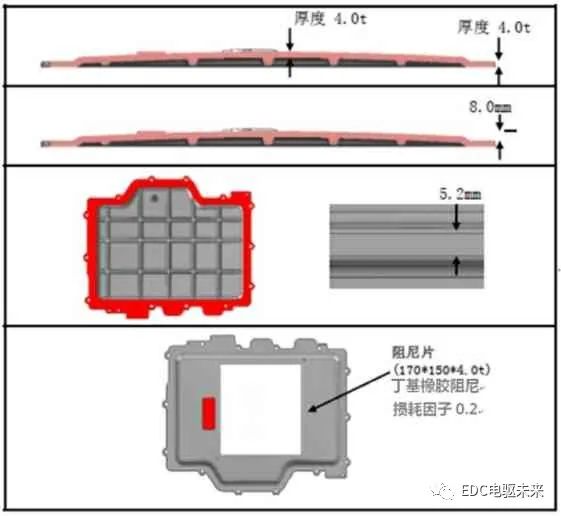

對于逆變器殼體490Hz共振問題,實施優(yōu)化措施如下:殼體厚度由原來的3mm增加至4mm、殼體背面增加加強筋結(jié)構(gòu)、逆變器殼體上表面粘貼阻尼片,具體措施如圖10所示。優(yōu)化后,逆變器上殼體模態(tài)頻率由488Hz提升至613Hz。

圖10 逆變器殼體結(jié)構(gòu)改進方案

對于右懸置支架580Hz強迫振動問題,實施優(yōu)化措施如下:綜合考慮布置空間和右懸置支架8階振動情況,在右懸置支架上安裝固有頻率為580Hz的動力吸振器,如圖11所示。該動力吸振器關(guān)鍵設(shè)計參數(shù)如下:Z向固有頻率滿足580Hz±5%Hz,質(zhì)量滿足200g±20g。

圖11 右懸置支架上安裝動力吸振器電機8階噪聲結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案總體如表1所示:

表1 電機結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案

3.5、電機優(yōu)化方案效果驗證

經(jīng)整車試驗驗證,體現(xiàn)電機逆變器殼體三個優(yōu)化方案及電機右懸置支架安裝動力吸振器后,車內(nèi)電機8階噪聲在490Hz峰值較原狀態(tài)降低5dB(A),在580Hz峰值降低7dB(A),優(yōu)化效果明顯,且電機8階噪聲水平基本在50dB(A)以下,主觀評價7分。電機8階噪聲優(yōu)化效果如圖12所示:

圖12 車內(nèi)電機8階噪聲優(yōu)化前后對比

4、電機8階噪聲主客觀對應分析

4.1、主觀評價方法

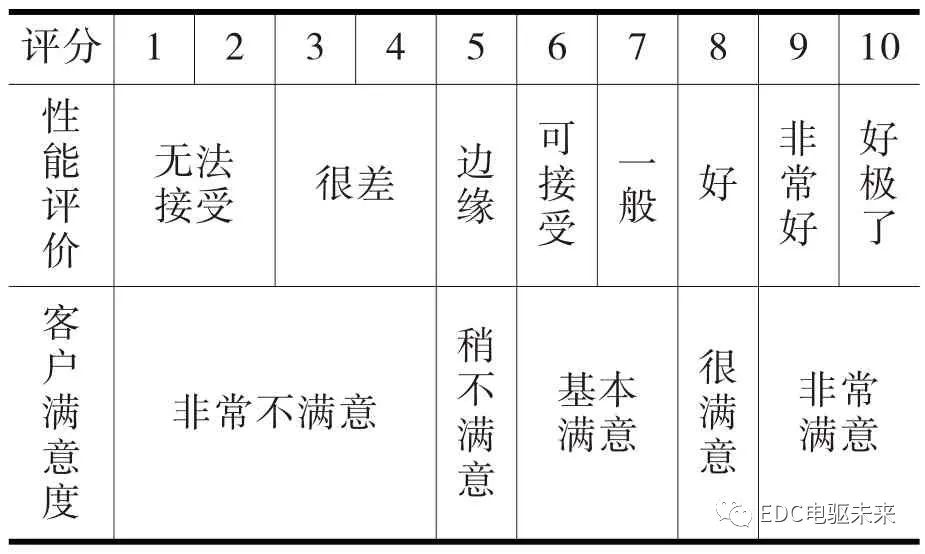

主觀評價是評判電機嘯叫噪聲水平的重要依據(jù),主觀評價依據(jù)主觀評價表對電機嘯叫噪聲性能水平進行等級劃分,主觀評價基準如表2所示:

表2 主觀評價基準

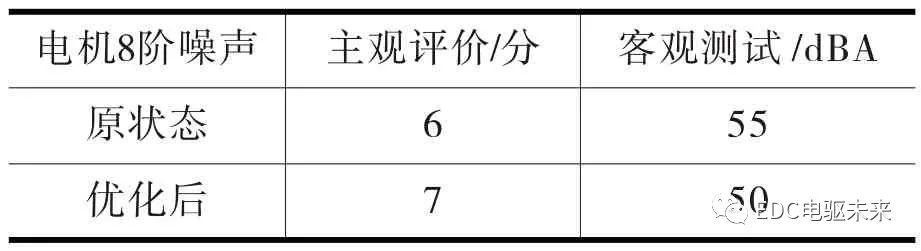

4.2、主客觀對應分析

本文中某純電動汽車電機8階嘯叫噪聲優(yōu)化過程采用主觀評價和客觀測試相結(jié)合的方法,最終達成優(yōu)化目標,主觀評價及客觀測試對應關(guān)系如表3所示:

表3 電機8階噪聲主客觀對應

5、結(jié)論

(1)本文研究了某純電動汽車電機8階嘯叫噪聲,通過激勵源與傳遞路徑分析,驗證出空氣傳遞是車內(nèi)電機8階噪聲的主要路徑;

(2)通過整車試驗和CAE仿真分析相結(jié)合,提出電機結(jié)構(gòu)改進方案,優(yōu)化效果明顯,電機8階噪聲水平由55dB(A)降為50dB(A);

(3)進行了電機8階嘯叫噪聲主觀評價與客觀測試對應分析。

本文介紹的電機8階嘯叫噪聲優(yōu)化方法可應用于整車狀態(tài)下電機噪聲的開發(fā)和驗證工作。

審核編輯:何安

-

汽車電子

+關(guān)注

關(guān)注

3029文章

8023瀏覽量

167804 -

純電動汽車

+關(guān)注

關(guān)注

5文章

465瀏覽量

25746 -

電機噪聲

+關(guān)注

關(guān)注

0文章

13瀏覽量

2510

發(fā)布評論請先 登錄

相關(guān)推薦

歐洲純電動汽車2024年銷量出爐

英國超越德國,成2024年歐洲最大純電動汽車市場

恩智浦MBDT加速汽車電機控制系統(tǒng)開發(fā)

新能源汽車電機控制器工作原理

汽車電機氣密性檢測儀在汽車制造中的關(guān)鍵角色

電動汽車限功率模式怎么解除

電動汽車驅(qū)動電機的工作模式

德國電動汽車生產(chǎn)量位居世界第二

起亞四月全球銷量微增0.6%,純電動汽車銷量上漲

直線電機助力的電動汽車在緬甸市場擴大

純電動汽車電池熱管理技術(shù)研究進展

電動汽車用車載充電機OBC的構(gòu)造與原理

芯熾科技 電動汽車電機控制傳感器可使用SC2161,兼容AD2S1210

某純電動汽車電機嘯叫噪聲表現(xiàn)

某純電動汽車電機嘯叫噪聲表現(xiàn)

評論