中科院微電子所近期發(fā)表了先導工藝研發(fā)中心團隊在垂直納米環(huán)柵器件領域獲得的最新進展,該類型器件通過在垂直方向構建晶體管結構,大大減少了器件占用面積,在3nm以下先進集成電路制造工藝領域極具應用潛力。

研究背景

GAA晶體管由于溝道由柵極完全包圍而具有更好的溝道控制和靜電性能而被產業(yè)界賦予厚望,行業(yè)集成電路制造龍頭都前后公布了相關技術的規(guī)劃。與傳統(tǒng)水平溝道的晶體管結構相比,名為vertical GAA FET的垂直GAA晶體管器件(暫譯名)由于其溝道方向變?yōu)榇怪薄?/p>

在器件結構設計時,溝道長度和源漏接觸區(qū)的面積占用不再那么難以解決,但是相應的,要實現這樣的結構對制造工藝提出了嚴峻的挑戰(zhàn),例如通過刻蝕時間來控制溝道長度的過程變得更加復雜了,在實現路徑上,缺乏一種成熟的技術手段來實現從柵極自對準到精準控制溝道長度的過程,而這對于提升芯片性能和可制造性至關重要。

在GAA晶體管發(fā)揮作用的領域,器件制造工藝需要原子尺寸級別的大小控制和精確定位排布,原子層刻蝕(ALE,下同)技術眾多技術路徑中最具潛力實現原子尺度工藝控制的技術之一,但面臨工藝時間長等挑戰(zhàn)。

2016年,中科院微電子所集成電路先導工藝研發(fā)中心(以下簡稱“先導中心”)團隊提出并設計了一種“三明治”結構的垂直場效應管(vertical sandwich GAA-FETs,簡稱VSAFETs,下同),并在2019年發(fā)表了首個具有自對準柵極的VSAFET*;

2020年,報道了鍺硅準原子層刻蝕法(qALE,下同)的研究成果*,具有各向同性、對硅選擇性等特點。原子層刻蝕法是一種以過氧化氫(H202)和緩沖氧化物刻蝕劑(BOEs)分別作為氧化劑和氧化物去除劑的濕法化學刻蝕工藝。SiGe的qALE具有操作簡單、成本低的優(yōu)點,適用于集成電路制造。

在前述研究基礎上,先導中心團隊采用與先進CMOS器件集成技術相兼容的工藝制備了VSAFETs,測試了器件性能,并討論比較了與器件性能相關的溝道鍺摻雜比例、金屬硅化物工藝、Si-Cap、高溫熱處理等影響因子,重新調整了VSAFETs的閾值電壓。

相關成果以以“Vertical Sandwich GAA FETs With Self-Aligned High-k Metal Gate Made by Quasi Atomic Layer Etching Process”發(fā)表于IEEE Transactions on Electron Devices六月刊,先導中心高級工程師張永奎為該文第一作者,與朱慧瓏研究員為共同通訊作者。

*原子層刻蝕,由自限制表面改性和選擇性去除改性層兩大步驟組成的重復循環(huán)的工藝,具有材料表面平坦、深度均勻和原子級的粗糙度可控等優(yōu)勢。

*首個具有自對準柵極的VSAFET:X. Yin et al., IEEE Electron Device Lett., vol. 41, no. 1, pp. 8–11, Jan. 2020. DOI: 10.1109/LED.2019.2954537.

*qALE技術研究成果:X. Yin et al., ECS J. Solid State Sci. Technol., vol.9, no.3, Mar. 2020, Art. no.034012, DOI: 10.1149/2162-8777/AB80AE.

研究內容

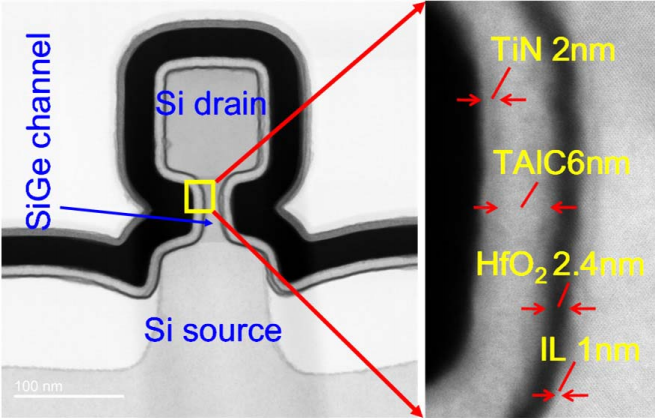

先導中心團隊提出并制備了具有自對準高K金屬柵、且精確控制有效柵長的pVSAFET器件,系統(tǒng)性研究了各向同性qALE工藝,并將其用于pVSAFET的制備;針對器件樣品,研究了VSAFET的特性,以及金屬硅化物工藝、Si-Cap、溝道Ge含量和熱處理過程等器件性能影響因素:發(fā)現較高的熱預算*會導致硼離子從漏源區(qū)擴散到溝道,導致電性能差;而較低的溝道Ge含量、Si-Cap和TiAlC功函數層有助于提高晶體管閾值電壓。

*熱預算,thermal budget,表示高溫工藝下半導體中某些離子發(fā)生擴散的位移長度。

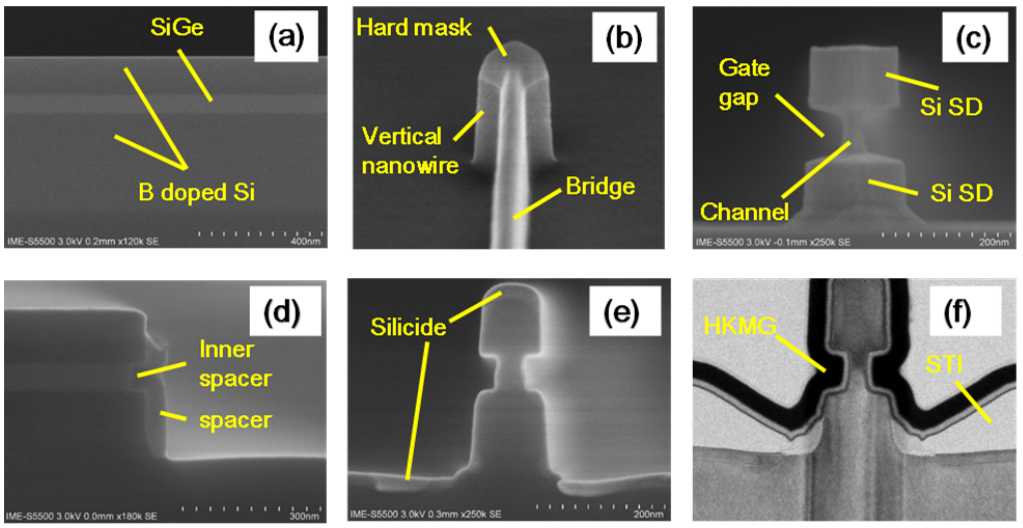

器件形貌圖(a-e為SEM圖像,f為TEM圖像):

(a)外延生長后;(b)RIE后傾斜視角3D結構;(c)qALE后;

(d);隔離層成型后;(e)金屬硅化物工藝后;(f)HKMG沉積后。

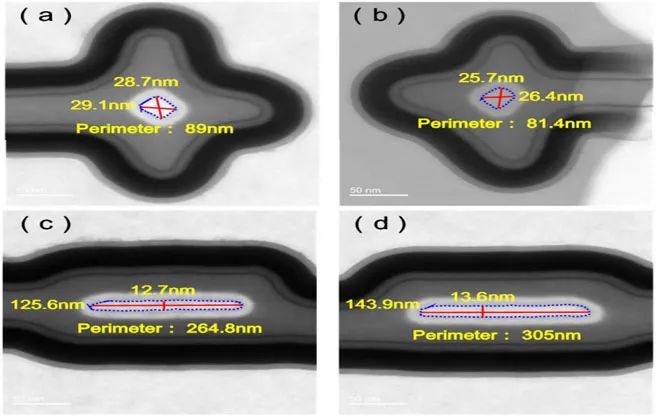

圖(1)為納米線和納米片器件TEM俯視圖圖

(2)為納米片器件TEM橫截面圖

前景展望

垂直納米環(huán)柵器件由于在垂直方向上具有更大的集成自由度和更小的面積占用,通過全新布線方式可以進一步增加晶體管,對于2納米及以下CMOS邏輯器件和高密度DRAM存儲芯片的制造工藝方面具有很大的應用前景,先導中心團隊在制造工藝上持續(xù)研發(fā),逐漸探明工藝、材料等性能影響因素,加快先導工藝研究進程,推動了原型技術驗證,豐實了產業(yè)端的技術儲備庫,也祝愿產業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)早日實現突破,提供良好的技術落地土壤,共同助力建設自主化的集成電路產業(yè)鏈。

團隊介紹

朱慧瓏,中國科學院微電子研究所研究員、博士生導師,微電子所集成電路先導工藝研發(fā)中心首席科學家。1988年獲北京師范大學理論物理學博士學位,畢業(yè)后曾先后任職于美國阿貢國家實驗室、UIUC材料研究實驗室、DEC公司、英特爾以及IBM半導體研究和開發(fā)中心。

歸國后先后擔任“22納米關鍵工藝技術先導研究與平臺建設”及“16-14納米基礎技術研究”項目首席專家。曾獲國家科技重大專項02專項2010年度“個人突出貢獻獎”、IBM半導體研究和開發(fā)中心2008年度杰出發(fā)明家等多項殊榮,獲授權中美發(fā)明專利超過300件,發(fā)表科技論文50余篇。

中國科學院微電子研究所,前身為原中國科學院109廠,成立于1958年,1986與中科院半導體體、計算技術所與大規(guī)模集成電路部分合并,2003年9月,正式更名為中國科學院微電子研究所。

微電子所是國內微電子領域學科方向布局最完整的綜合研究與開發(fā)機構,是國家科技重大專項集成電路裝備及工藝前瞻性研發(fā)牽頭組織單位,是中國科學院大學微電子學院的依托單位,是中國科學院集成電路創(chuàng)新研究院的籌建依托單位。現擁有2個基礎研究類中國科學院重點實驗室、4個行業(yè)服務類研發(fā)中心、5個行業(yè)應用類研發(fā)中心、4個核心產品類研發(fā)中心。

中科院微電子所集成電路先導工藝研發(fā)中心,國家級研發(fā)中心,擁有一條完整的8吋集成電路先導工藝研發(fā)線,并兼容硅基光子器件、硅基MEMS器件等集成技術研發(fā);在02專項支持下,先后實現了22納米CMOS、高 k柵介質/金屬柵工程、16/14納米技術節(jié)點的FinFETs、5納米及以下納米線和堆疊納米片器件等關鍵技術的突破,科研成果首次實現了向國內大型集成電路制造與裝備企業(yè)的專利技術轉移和轉化,科研水平邁入世界前列。

論文原文鏈接:

https://ieeexplore.ieee.org/document/9417199

編輯:jq

-

CMOS

+關注

關注

58文章

5735瀏覽量

236085 -

靜電

+關注

關注

1文章

508瀏覽量

36493 -

晶體管

+關注

關注

77文章

9745瀏覽量

138879

原文標題:科研前線 | 翻轉90°的電子世界,微電子所新型GAA結構研究獲進展

文章出處:【微信號:ICxpjm,微信公眾號:芯片揭秘】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

發(fā)布評論請先 登錄

相關推薦

Qorvo在手機RF和Wi-Fi 7技術上的最新進展及市場策略

FF將發(fā)布FX品牌最新進展

揭秘超以太網聯盟(UEC)1.0 規(guī)范最新進展(2024Q4)

Qorvo在射頻和電源管理領域的最新進展

小鵬汽車圖靈芯片及L4自動駕駛新進展

芯片和封裝級互連技術的最新進展

方正微電子:2025年將實現16.8萬片/年車規(guī)SiC MOS產能

高燃回顧|第三屆OpenHarmony技術大會精彩瞬間

5G新通話技術取得新進展

廣東的5G-A、信號升格和低空經濟,又有新進展!

百度首席技術官王海峰解讀文心大模型的關鍵技術和最新進展

一種基于3D螺旋熱電Bi?Te?薄膜的柔性復合雙參數溫度-壓力傳感器

從原子到超級計算機:NVIDIA與合作伙伴擴展量子計算應用

四個50億+,多個半導體項目最新進展!

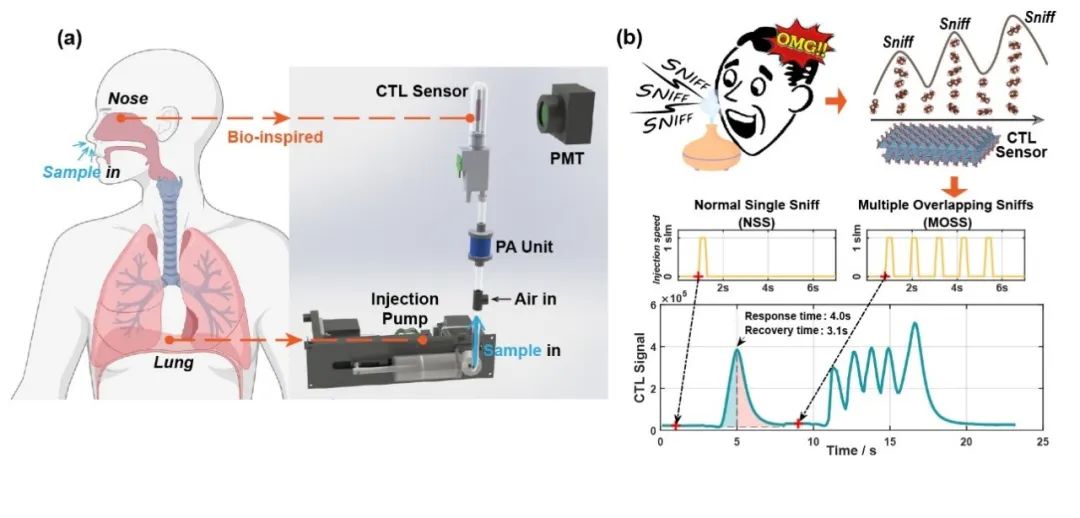

清華大學在電子鼻傳感器仿生嗅聞方向取得新進展

淺談垂直納米環(huán)柵器件領域獲得的最新進展

淺談垂直納米環(huán)柵器件領域獲得的最新進展

評論