作為“區域—宏觀—中觀—微觀”一體化模型體系的中觀交通模型,以面向片區精細化交通改善設計和交通影響評價為出發點,采用“靜態動態分配相結合、整體中觀局部微觀”的建模方法,平衡建模效率與精度,實現精細化交通設計各類指標評估。因此,在進行片區一級的交通分析時,中觀交通模型被認為是較為適合的方法。與宏觀模型相比,分析精度大大提高,可得到車速、交叉口延誤、飽和度等較為具體的分析指標,并且可進行交叉口信號優化分析;而與微觀模型相比,由于忽略了車輛間的相互駕駛影響,具有建模工作量小,運行速度快,路徑分析功能強的優點,從而在成熟發展區域的交通分析倍受關注。

目前中觀模型的概念界定,與宏觀模型基于交通分配的理論和微觀模型基于車流仿真的理論有何異同,在業內尚未統一明確。從模型軟件上來看,宏觀交通軟件TransCAD、VISUM、Cube、Saturn等和基于交通仿真的INTEGRATION、TransModeler、DynaMIT、DYNASMART,以及Caliper最新推出基于線層而非車道級路網模型的TransDNA,均在中觀交通模型領域得到不同程度的應用。從應用案例來看,系統建立中觀交通模型的典范城市為香港,于2002年建立覆蓋全市范圍的中觀交通模型(基于Saturn),著重考慮了交叉口的轉向,信號配時等因素。上海、廣州、深圳等國內城市在宏觀交通模型的基礎上,依托TransCAD、Cube、VISUM等軟件,對若干片區進行小區地塊級細分、路網加密的方法,建立較為細致的模型。美國波士頓市中央干道工程(INTEGRATION),城市級的底特律、鳳凰城、拉斯維加斯、佛羅里達杰克遜維爾等交通仿真系統(TransModeler),相繼建立了中觀交通模型。

從國內外經驗來看,目前流行的中觀交通模型,一是對宏觀模型進行了局部細化,本質仍是宏觀模型;二是較大范圍甚至是整個城市的微觀交通模型或準微觀交通模型。而單獨的宏觀或微觀模型,是無法勝任精細化交通設計條件下的交通模型評估要求,必須重構一種靈活的中觀交通模型技術方法,以適應精細化交通設計各種指標評估分析的要求。城市級的中觀仿真模型將是今后在線仿真的主要發展方向。以Caliper的產品為例,TransCAD是宏觀規劃模型為主,也有宏觀解析動態交通分配模型(DTA);TransDNA是中觀DTA模型,可以利用規劃模型的線圖層進行計算;TransModeler是微觀DTA模型,屬于微觀仿真,但也包含了中觀和宏觀DTA模型,可以同時進行混合仿真。

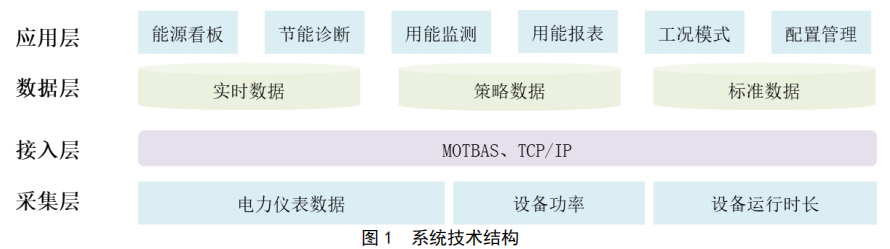

1、精細化交通設計需求

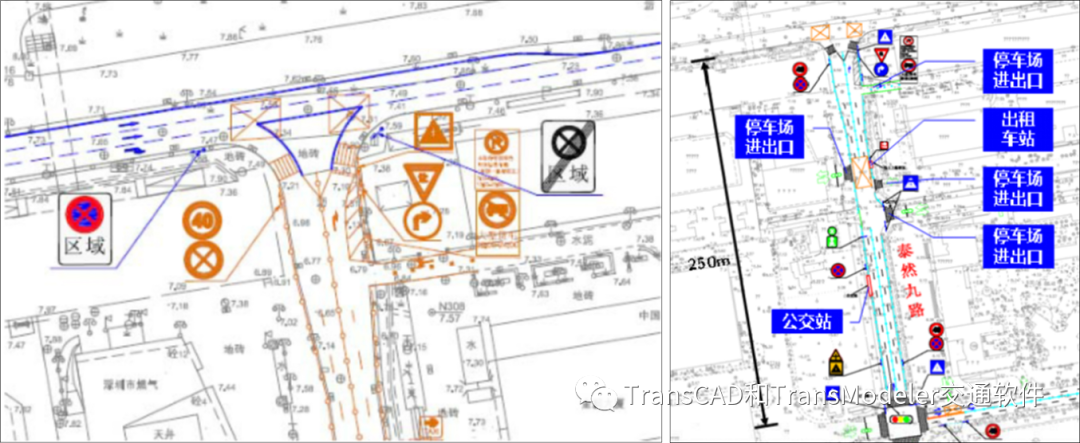

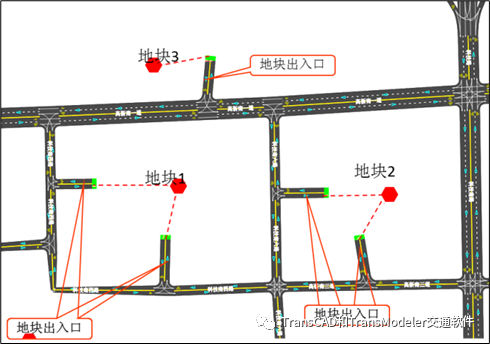

精細化交通設計內容包括片區對外交通連接設計、片區內單行線交通組織、道路交織區漸變段設計、內部交叉口渠化、燈控交叉口相位與配時、非燈控交叉口優先通行設定、公交車站位置、停車場出入口位置、路邊停車、標志標線設計、人行過街設計,如圖1所示;以上精細化設計深度除遵循標準規范之外,均需要多方案的評估對比,在投入成本與道路公交運行效率之間進行權衡分析,定量化是多方案評估的準則。

圖1 面向精細化交通設計的深度需求

交通模型獲得精細化交通設計各類指標,主要通過兩種手段:交通集計分配與交通車流仿真。而交通分配可分為靜態交通分配和動態交通分配,交通仿真可分為中觀和微觀仿真。表1列出精細化交通設計所涉及的評估指標及所需的交通模型實現手段。

表1 精細化交通設計涉及指標與層次

| 指標層次 | 指標名稱 | 評估內容 | 實現手段 |

| 宏觀指標 | 對外交通聯系 | 合理的對外連接規模 | 交通集計分配 |

| 單行線交通組織 | 合理的通道選擇與效率評估 | 交通集計分配 | |

| 公交分擔率 | 合理的公交服務規模,保障道路運行效率 | 交通集計分配 | |

| 路段負荷度 | 合理的車道數選擇 | 交通集計分配 | |

| 交叉口服務水平 | 合理的轉向車道及轉向車道組設定 | 交通集計分配 | |

| 中微觀指標 | 路段漸變段設計 | 合理的漸變段長度 | 交通車流仿真 |

| 交叉口布局設計 | 合理的轉彎半徑、間距;渠化是否顯著提升效率 | 交通車流仿真 | |

| 燈控交叉口 | 合理的相位、配時;感應協調控制選擇 | 交通車流仿真 | |

| 公交車站 | 不同位置的影響、港灣式車站是否顯著提升效率 | 交通車流仿真 | |

| 公交專用道 | 公交專用道是否顯著提升效率,總體影響評估 | 交通車流仿真 | |

| 地塊出入口 | 右進右出、開放左轉等對臨近路段交通組織影響 | 交通車流仿真 | |

| 車流密度 | 決定是否增加交織性交通組織 | 交通車流仿真 | |

| 交通管理 | 包括全天、分時段限行等措施、交叉口轉向限制 | 交通車流仿真 |

從上表可看到,精細化交通設計必須依托交通分配和交通仿真,方能評估所有的指標,目前流行的單純以宏觀的交通分配或微觀的交通仿真為理論基礎的中觀交通模型,均無法滿足精細化評估指標要求。

2、靈活的中觀交通模型——理論與方法

深圳是國內最早建立交通模型的城市之一,毗鄰香港特區,擁有絕佳地理和政策優勢,作為深圳市委市政府重要的交通決策支持科研機構,深圳市城市交通規劃研究中心股份有限公司(以下簡稱“深城交”)擁有體系完備、技術先進的交通模型仿真技術——多層次一體化交通模型,建立覆蓋宏-中-微觀維度、涵蓋交通-用地-環境-安全-經濟等領域的交通模型體系,開展“事前-事中-事后”全流程評估與方案及時檢視,精細、深度地支持交通政策、規劃、設計、建設、管理決策。目前中觀交通模型已在深圳、成都、無錫、重慶、武漢、湛江、南昌、濟寧、日照等多個城市落地應用,助推城市交通高質量發展。

2.1、總體架構

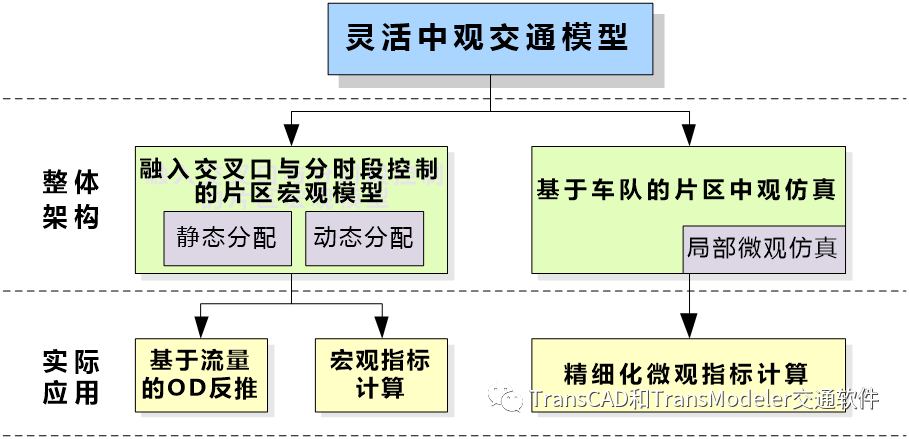

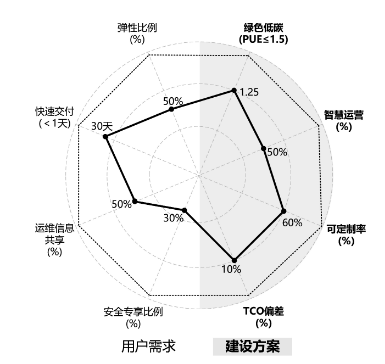

針對精細化交通設計的特點,目前工作中往往會建立宏觀和微觀兩套獨立模型系統,分別進行指標的計算,但在實際應用中工作量過大、數據無法銜接。因此需要重新構建中觀交通模型理論與方法,提出一種靈活中觀交通模型的新方法,該技術方法以精細化交通設計為導向,以片區綜合改善、交通影響評價、道路公交詳細規劃等業務需求為出發點,設計運用一套模型體系,實現所有精細化指標的評估計算,其總體理論架構如圖2所示:

圖2 靈活中觀交通模型總體架構

融入交叉口轉向與延誤的靜態交通分配,滿足成熟地區交叉口飽和度等指標計算

成熟地區的精細化交通設計,交叉口占主要地位。交叉口是影響交通延誤的首要因素,通過模擬細化交叉口交通組織與控制,突出道路網節點交通延誤對道路交通流分配的影響。引入HCM延誤計算方法,重點細化處理交叉口,設計轉向車道組、飽和流率及信號配時,模擬交叉口控制延誤,可使模型精度比普通宏觀模型提高2倍以上。

分時段控制的動態交通分配,更為真實地評估設施的最大承載能力

考慮到常規的靜態交通分配以1小時為分析時段,無法模擬真實的交通流相互作用、反饋與傳遞的影響,在評估設施容量時,模型結果與實際結果擬合效果不佳。因此,本文提出的靈活中觀交通模型,以面向精細化設計為導向,按照交通生成規律將需求矩陣以5分鐘為間隔切分為12個,先后動態分配到路網中,從而得到路網負荷最為嚴重的尖峰時段,以此來評估設施的最大承載能力。同時5分鐘的切片,與交通運行指數系統可以做到時間粒度一致性的匹配,多系統融合評估項目“事前-事中-事后“的影響。

用車隊組合代替個體車輛的中觀交通仿真,顯著提高仿真效率

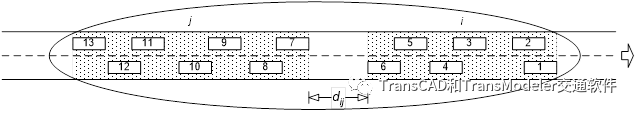

傳統交通仿真,往往以車輛個體作為仿真單元,描述車輛加減速、換車道等詳盡信息,而在片區級交通仿真中,若全路網進行車輛個體仿真,效率將顯著降低。因此,以若干車輛構成的隊列為單元,描述車隊在路段和節點的集體行進和轉向行為,而車隊內部車輛關系可以用簡單的方式近似描述。這樣的做法將顯著提高交通仿真效率。交通元胞(Traffic Cell)由一排車輛(車隊)組成,這些車輛根據速度密度函數定義的交通動力學一起移動。這些元胞可能會合并和拆分取決于各種條件。對于每個交通元胞,模型根據元胞內的車輛密度跟蹤元胞的平均速度。元胞中單個車輛的速度根據車頭時距和其他標準進行分配。交通元胞可能合并或拆分。在下圖中,有兩個交通元胞,一個包含車輛1-6,另一個包含車輛7-13。當兩個交通元胞之間的距離差dij下降到預定閾值以下時,這兩個交通元胞被合并成一個交通元胞。

圖3 元胞(車隊)合并

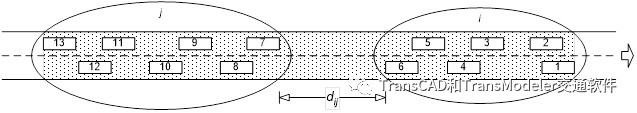

另一方面,當兩個車輛(例如,車輛6和7)之間的距離變得大于預定閾值時,交通元胞可以被拆分成多個交通元胞,如下所示:

圖4 元胞(車隊)組合

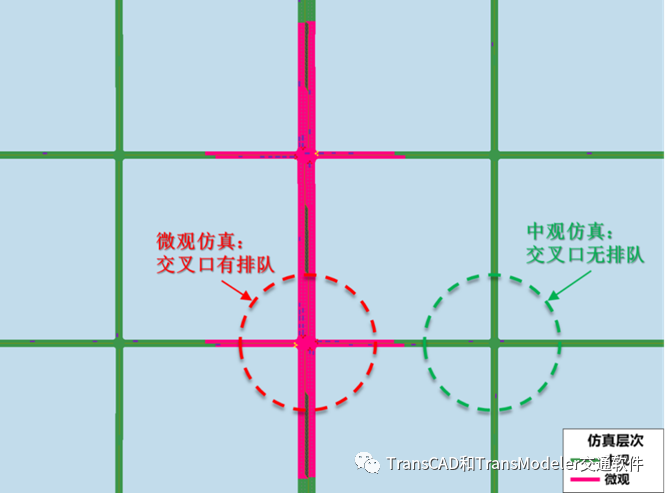

最后,當兩輛車之間的間距大于自由流量閾值時,這些車輛以自由流速度而不是作為元胞的一部分獨立行駛。使用車隊組合代替個體車輛的方法,忽略了車隊內部車輛間的相互關系,將大幅度提高仿真效率,使大范圍的系統仿真成為現實。考慮局部細致模擬的微觀仿真,提高精細化交通設計分析精度上節提到用車隊組合代替個體車輛進行交通仿真,導致車隊在交叉口進行分離時,對信號交叉口的配時模擬和延誤計算不盡合理。因此在信號交叉口處,應局部引入個體車輛的跟馳理論,以真實地描述車輛的實際運行,從而構建整體中觀交通仿真,局部微觀交通仿真于一體的混合交通模型,從而更為精確地分析局部微觀范圍內各種方案對于路段、交叉口交通的改善效果。

2.2、技術實現方法

交通小區劃分原則

交通小區以地塊為單元劃分,考慮建筑出入口布設特點,一般將相同出入口地塊劃分為一個小區。對小區地塊出入口的模擬,必須反映實際的進出限制及位置,見圖5和圖6。

圖5交通小區劃分原則

圖6地塊出入口定義原則

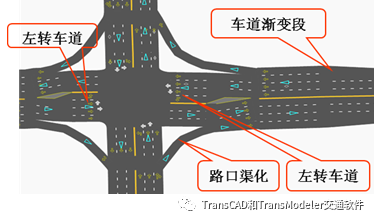

路網與交叉口編輯方法

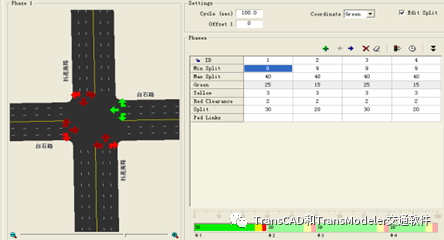

路網模擬——高精道路(車道級)及使用權限模擬。路段中加入區間段概念,同一路段可設不同漸變段或局部延展段,并考慮信號配時,見圖7和圖8,以提高模型評估精度。

圖7詳細的交叉口編輯

圖8信號配時設定要求

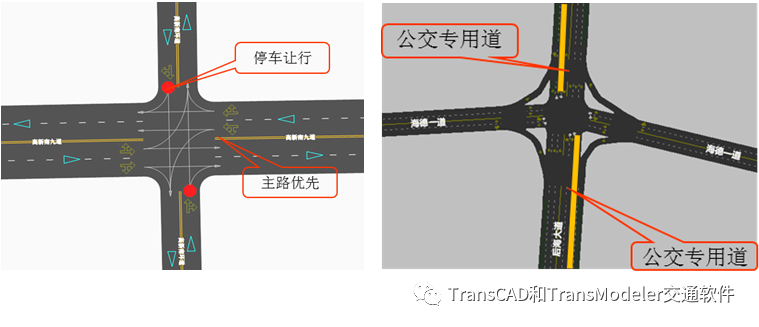

交通管理設置原則

交通管理主要包括:(1)路口交通管理:信號控制,讓路控制,見圖9;(2)車道使用管理:公交專用道,占道停車;(3)交通組織管理:貨運禁行、路段限速。

圖9交通管理設定示意圖

需求矩陣獲得與校核方法

需求矩陣主要包括現狀矩陣、規劃年矩陣和其它年份矩陣,矩陣獲得方法如下:

(1)現狀矩陣:繼承上層次宏觀模型需求,根據小區細化為中觀需求矩陣和多時段矩陣;

(2)規劃矩陣:按照土地利用規劃,預測交通需求變化,結合宏觀模型得到未來矩陣;

(3)其它年份矩陣:通過現狀年和規劃年之間線性插值法得到。

靜態與動態交通分配方法

(1)靜態分配方法

傳統的宏觀模型靜態分配方法通常簡化或者忽略交叉口延誤。事實上,成熟地區的交通網絡流量分配與交叉口及信號配時有緊密的聯系。因此,靜態分配除了需要路網和OD文件之外,還需要交叉口轉向及飽和流率表、優先控制設定表、信號控制相位表等,以計算交叉口延誤。延誤計算采用“基于流量的轉向延誤”方法,其中信號交叉口延誤采用HCM2000中提出的uniform或incremental模型計算;無控制交叉口延誤采用HCM2000中的臨界間隙函數計算。分配方法使用隨機用戶平衡(SUE)分配方法,即同一OD對的所有車輛路徑廣義成本不一定相同,這與成熟地區的實際情況接近。

(2)動態分配方法

動態分配將時變的交通出行合理分配到不同的路徑上,以降低系統總費用。動態分配對于現狀精細化交通設計非常有意義。以現狀分時段的交通流量調查作為輸入,把現狀矩陣分成若干份時變矩陣(一般是5分鐘或15分鐘),依次地加載到路網上,需要指出的是,每份矩陣分配的路徑是動態變化的。采用動態交通分配方法,在較為擁堵區域的精細化設計中,可以避免部分因為前方過于擁堵而導致逆向堵塞的不合理情況,避免宏觀交通分配VOC大于1.0等極端情況出現。

中觀與微觀混合仿真方法

在進行中微觀混合仿真時,需要指定路段中每個區間段的解析度(Fidelity):中觀或微觀。根據以上的理論架構,中觀以車隊為描述單元,忽略了各個車輛間的相互作用,在交叉口處會近似簡化處理,而微觀仿真將以車輛個體為單元,對車輛在交叉口排隊等進行細致的模擬。設計模型時,首先定義整體片區模型的Fidelity應為中觀層次,而對于需要微觀仿真的區間段,可通過新建一個屬性并指定為微觀仿真來定義。該屬性值是動態的,可根據實際需要修改,從而變換微觀仿真的位置。如圖10所示。

圖10 一體化的中觀與微觀混合仿真銜接與區別

圖11 深南大道改造前后對比

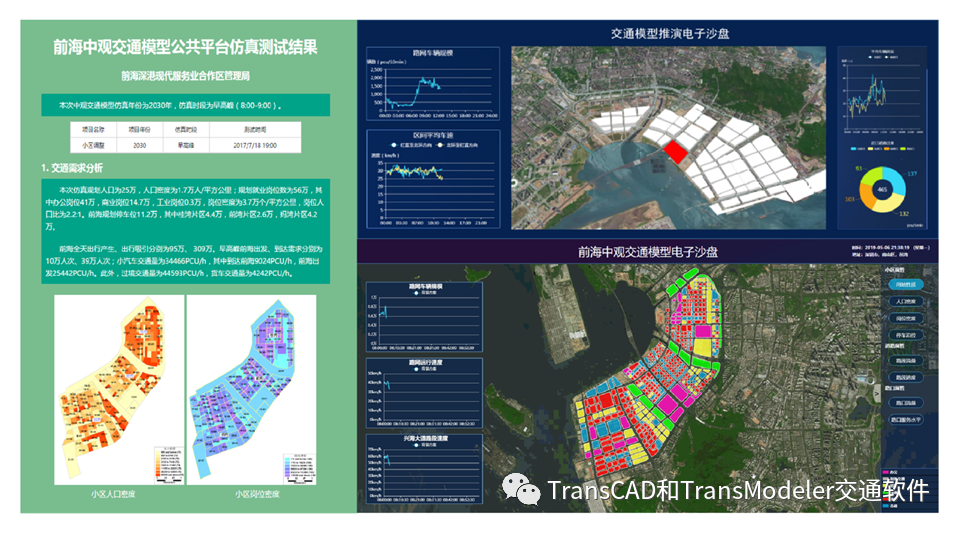

3、中觀交通模型應用實踐——以深圳市前海中觀交通模型公共平臺及交通仿真系統為例

前海合作區是“一帶一路”、“自貿區”、“深港合作”、“粵港澳大灣區”等多項國家和區域戰略疊加的未來深圳核心區,高密度高強度開發,用地面積15平方公里,規劃建筑開發量2600萬平方米,以金融服務產業為主,號稱東方曼哈頓、未來之城、特區中的特區。雖已規劃“一高、三快、八主、十一次”的道路網以及十三條軌道線路(含四條城際線),但始終面臨著難以判斷未來前海交通需求規模,以及軌道設施是否足夠、道路交通是否擁堵、如何有序高效開展交通影響評價等難題。

為此,前海管理局委托深城交開展了前海中觀交通模型公共平臺及交通仿真系統項目,為多層次協調交通與地塊級土地利用提供決策支持。本項目的成功實施,標志著國內首個中觀交通仿真公共平臺正式上線,“智慧前海”邁上新臺階。

大數據成體系全方面的決策

支撐項目以新一輪交通調查為基礎,結合浮動車GPS、地磁、手機信令等交通大數據,更新深圳宏觀交通模型,構筑“宏中微”一體化的評估體系,同時奠定中觀交通模型基礎,全面支持前海交通規劃建設等決策工作需要。

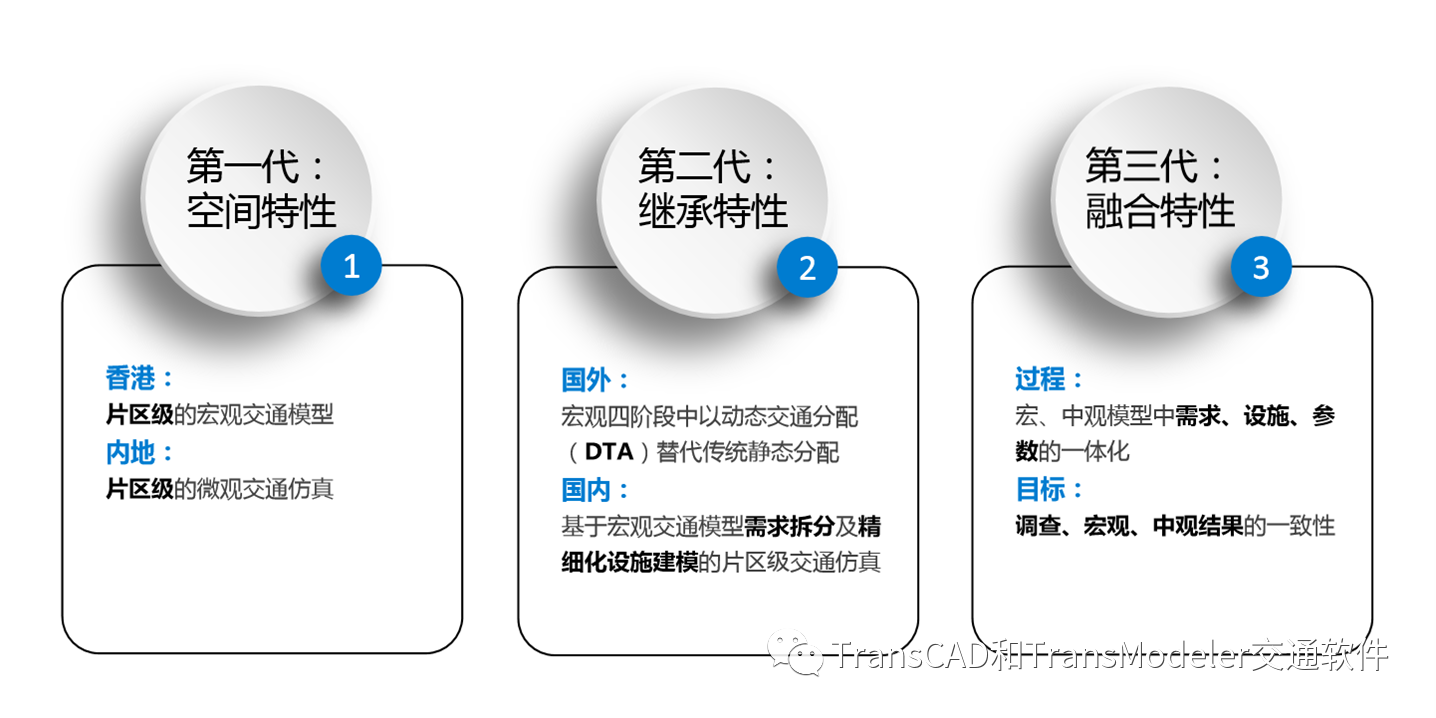

基于前海最新規劃,構建車道級的中觀交通仿真模型,改進現階段宏觀至中觀模型的單向繼承特性,公共平臺實現了交通指數平臺+TransCAD宏觀模型+TransModeler中觀模型的系統集成,真正實現調查、宏觀和中觀三者的一致性。 圖12 中觀交通模型演變

圖12 中觀交通模型演變

圖13 指數、宏觀、中觀一體化

新方法快響應高精度的中觀模型

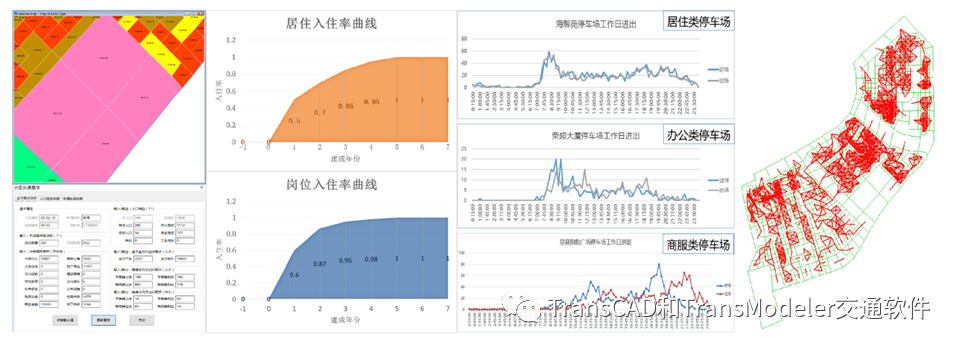

前海正處于大建設快推進時期,交通需求因相關政策、規劃、建設計劃及工程進度等的調整變化迅速,尤其是小汽車出行需求。為了能夠在中觀模型中快速反映出這些影響,構建了一整套基于地塊更新的中觀需求調整快速響應機制,精確反映前海因交通政策調整、局部地塊控規修編、建設計劃改變等引起的交通需求變化。

圖14 基于地塊更新的中觀需求調整快速響應機制

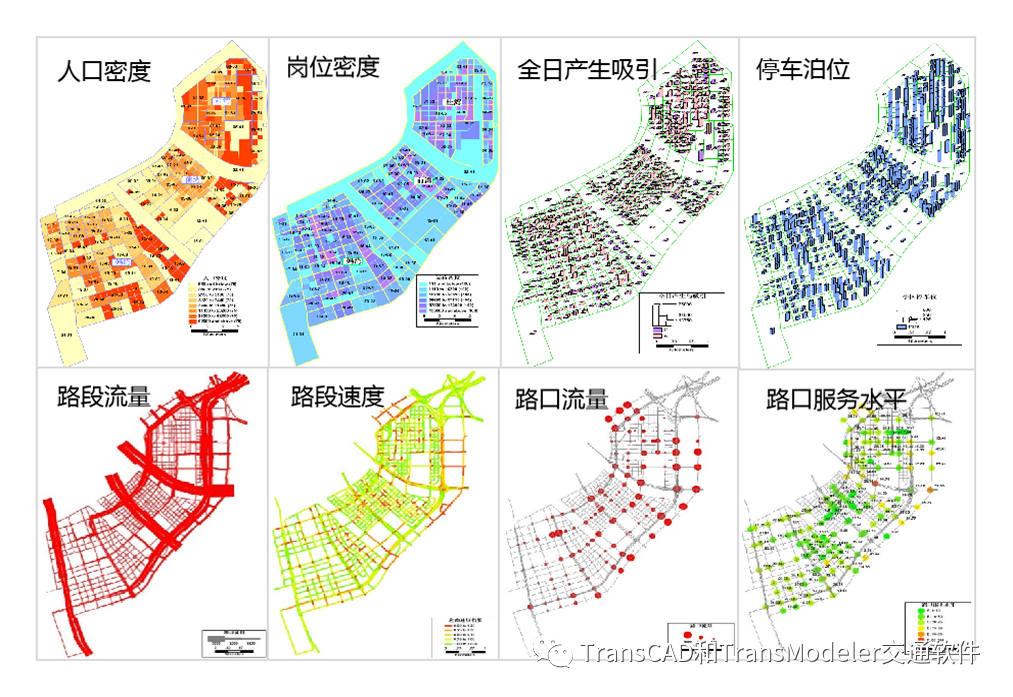

標準化專業化開放式的仿真平臺

為了更好支持前海交通規劃決策工作,通過制定流程化、專業化的技術標準體系,建立開放式工具化的中觀仿真公共平臺,提供實用的工作抓手。平臺包括項目管理、動態仿真、結果分析、方案比選四大模塊,實現了項目的新建和調整,基于地塊更新的需求快速響應,一鍵式仿真和交互式結果報表的輸出。項目開展期間基于本平臺完成了前海遠景道路交通運行以及十余項交通專項評估工作。同時開發了面向專業機構的一鍵式交互型報表系統以及面向公眾的交互電子沙盤平臺,體現前海交通規劃決策的科學性和公眾參與性。

圖15 GISDK二次開發界面

圖16 遠景年前海道路交通運行評估

圖17 開放式報表系統和交互式沙盤模型

4、結語

精細化交通設計將是新一輪交通品質化提升的工作重點。本文依托TransModeler軟件及其二次開發工具,在大量代碼開發的基礎上,已基本實現所提出的靈活中觀交通模型構建與應用。展望未來精細化交通設計的模型發展,一是研發更為專業的面向精細化設計的模型軟件,更好地支持精細化交通設計工作;二是解決精細化交通設計的難點——多層次混合仿真(Hybrid Simulation),包括宏微觀一體化混合仿真、中微觀一體化混合仿真兩部分。

縱觀國內外交通模型仿真發展態勢,深城交深入推進規劃設計與數字孿生技術融合,依托數字化底座及數據模型體系,研發CIM+交通仿真數字化規劃平臺,將大數據分析和模型仿真技術應用于交通咨詢服務全過程,支撐城市交通治理及運營工作更加專業化、精細化、智能化。未來,深城交將持續構建交通模型、大數據分析決策在內的數據治理、交通管控、交通設施等業務服務,探尋智慧城市之道,致力于成為全球領先的城市交通整體解決方案提供者。

審核編輯:劉清

-

矩陣

+關注

關注

0文章

425瀏覽量

34644 -

交通仿真

+關注

關注

0文章

3瀏覽量

5993 -

信號控制

+關注

關注

0文章

40瀏覽量

9231

原文標題:TransModeler靈活的中觀模型——兼顧效率與精度的精細化設計

文章出處:【微信號:TransCADTransModeler,微信公眾號:TransCAD和TransModeler交通軟件】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

發布評論請先 登錄

相關推薦

多普勒超聲波流量計:助力市政排水管網實現精細化管理

漫途能耗監測系統,助力建筑行業實現能源精細化管理!

軟通動力發起精細化工與新材料行業產業鏈數字化轉型生態聯合體

海康威視如何助力交通精細化治理

分布式故障定位監測裝置 行波定位原理 精細化辨識 告警機制

軟通動力推動韶關市精細化工產業數字化轉型

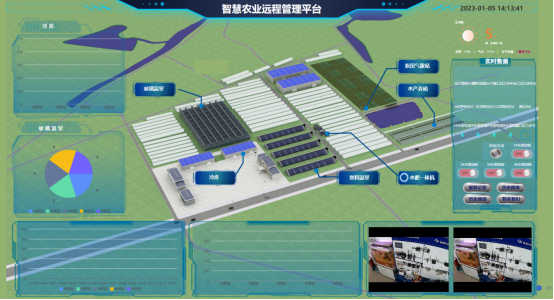

智慧農業新篇章:實時監測與精細化管理

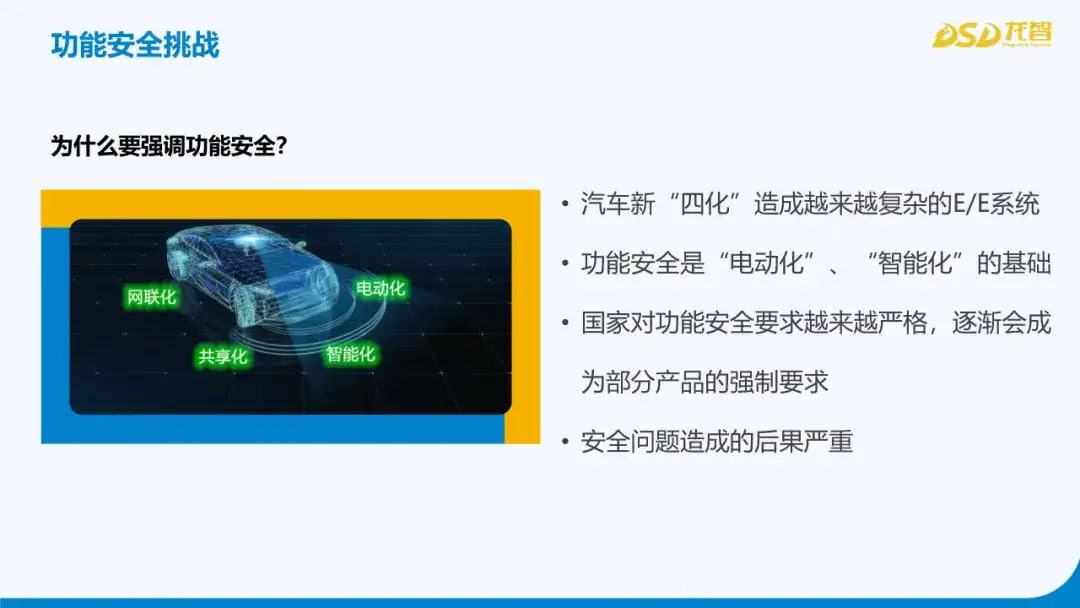

汽車軟件開發中的功能安全挑戰與應對策略:基于Jira平臺構建端到端的可追溯性,實現精細化需求管理

潤和軟件作為首席戰略伙伴協辦首屆京滬蘇醫院建設與后勤精細化管理高質量論壇

綜合管廊精細化節能系統設計與實施

淺聊綜合管廊精細化節能系統設計與實施

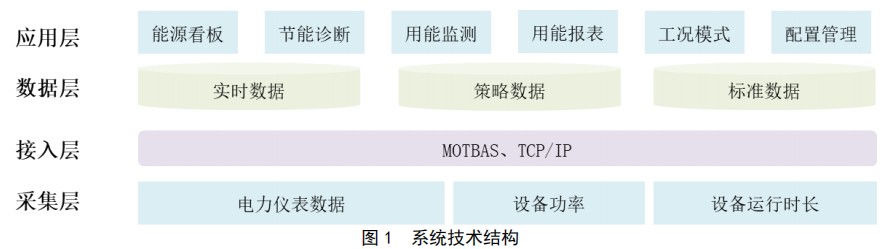

能源管理系統——如何更精細的提高工廠能源利用率?

數據中心配電能效精細化建設策略研究與趨勢分析

基于TransModeler軟件的精細化交通設計

基于TransModeler軟件的精細化交通設計

評論