可以預見的未來

電影《機械姬》中,程序員加利在圖靈測試過程中,漸漸為被測者伊娃所吸引——在日復一日的交流與接觸中,他愈發感覺伊娃并非一臺人造的冰冷機器,而更像是一位被囚禁深山的無辜少女。伊娃有著與人類并無二致的外貌,她柔軟的皮膚下,埋藏著無數的、仿造神經系統而設計的傳感器。這些傳感器,讓她能夠感知柔軟、堅硬、冰冷、火熱等等觸感,從而在此基礎上,做出與人類一般的反應。

電影中由智能機械構筑的虛幻世界,也許并不只是一場人類的憑空遐想。隨著柔性電子學的不斷發展,功能更全面的電子皮膚、可附著于各種表面的柔性太陽能電池、隨意折疊彎曲的屏幕都將成為未來世界的日常。

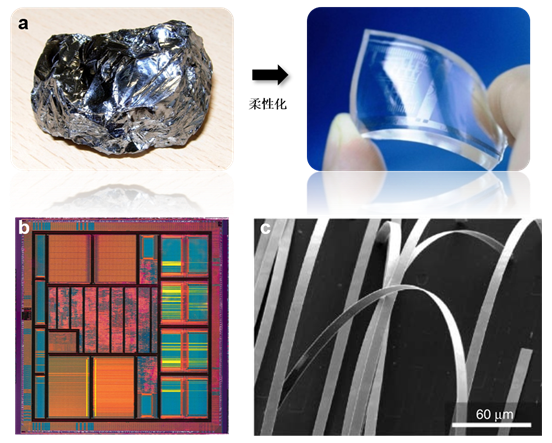

柔性電子作為一門新興學科,材料的選擇與開發,成為了當下研究的核心。在眾多性質各異的候選當中,柔性硅材料因其與現有集成電路工藝的兼容性與本身優異的性能,而脫穎而出,成為眾多研究的焦點。早在上個世紀60年代,人們為了盡可能減少人造衛星的重量,將用硅制成的太陽能電池板盡可能地減薄。當硅材料的厚度達到100微米以下時(與一根頭發的直徑相當),人們發現原本堅硬又易折裂的硅表現出了一定的柔韌性,可以進一步將其與塑料基底結合在一起,制成可以折疊和展開的衛星“翅膀”。這是柔性的硅材料第一次被使用的記錄。

關于柔性硅的故事早已開啟,但距離它真正登上舞臺,我們得經歷一幕長達幾十年的序章。那里有我們為何要“大費周章”,將原本堅硬的硅轉化成柔性硅材料的原因,更重要的是,在暢想未來生活以前,我們先要了解現代生活的來源。讓我們先回過頭來,從硅的時代談起。

硅的時代和新的挑戰

硅是地殼中儲量第二豐富的元素,以硅酸鹽或二氧化硅等形式存在于隨處可見的沙子、石塊之中——可以說,硅幾乎是取之不盡、用之不竭的。

早在1823年,瑞典科學家貝爾塞柳斯(Berzelius)發現了硅元素。但在此后大部分時間中,人們并沒有掌握硅的獨特性質并加以利用。直到20世紀50年代,伍德亞德(Woodyard)才系統性地研究了以硅為代表的半導體材料的摻雜效應。所謂“摻雜”是指通過一定工藝,將少量其他元素摻入純凈的半導體材料當中。通過改變所摻雜質的種類和濃度,便可調控其電導率。這給以硅為代表的半導體材料在之后的廣泛應用中奠定了堅實的基礎。

1958年,發明并制成了第一個以“鍺”作為基底的集成電路,也就是我們通常所說的“芯片”。但是,鍺的熔點低,不適于后續工序,更不用說它產量稀少,于是很快便被熔點更高且儲量豐富的硅所替代。目前,以硅制成的集成電路已成為市場上的主流產品,如圖1。

圖1 普通的塊狀硅材料向柔性硅材料的轉變[1] a. 普通的塊狀硅, b. 現代集成電路, c. 具有明顯柔性的納米厚度硅條帶

自此,硅的應用便走上了高速車道,迅速在人類生活的方方面面鋪展開來,成為現代信息技術的材料基石。從潛艇到火箭,從發電站到加油站,不論汽車、火車還是電腦、電視,只要有芯片在當中調控,就都變成了硅發揮作用的舞臺。回溯歷史,人類經歷了石器時代、青銅時代、鐵器時代,而現在我們迎來了硅的時代。

迄今,對以硅為基地的芯片最集中的研究開發,在于降低其上分布的晶體管“導電溝道寬度”——簡而言之,在芯片面積不變的前提下,塞下更多晶體管,以在提高性能的同時降低功耗。在最初的幾十年間,每18個月芯片的性能就會提升一倍(這個結論也就是大名鼎鼎的摩爾定律)。目前,一個指甲蓋大小的芯片上已經可以集成幾十億甚至上百億個晶體管。但是,隨著導電溝道寬度的大小慢慢接近其物理極限,這種爆炸式的增長趨勢難以為繼。

雖然很難繼續減小溝道寬度,但人們仍在不斷嘗試提升硅的性能及其應用范圍。其中,柔性硅材料以其豐富的潛在應用和獨特的性能而備受關注。

如何讓硅由“剛”變“柔”

我們已經對硅材料有了一定的了解,那什么是“柔性硅”呢?柔性,即可以彎曲、可以拉伸,與“剛性”相對。目前芯片中的硅材料,一般情況下是無法彎折和拉伸的,是典型的“剛性”材料。

往往我們討論“硬”和“軟”的時候,是針對一個宏觀物體提出的概念。造成不同物體“剛”或者“柔”的原因,除材料本身的性質外,還有它的形態。比如我們日常所見的有限網絡光纖,實際上是由玻璃制成的。塊狀的玻璃總是易碎又無法彎曲,細長的光纖卻可以隨意彎折。同樣是以二氧化硅為主體的玻璃,雖然微觀的原子排布和鍵合方式并沒有改變,但由于材料維度的變化,它們的應用表現相差很大。對于硅而言,情況也是相同的。現實中的物體,都具長寬高三維,如果大幅縮短至少一個維度,那么原本剛硬的材料就可能變得柔軟。在光纖的例子上,我們就減少了兩個維度上的長度。另一個常見的例子是竹條,只要在一個維度上減薄到幾毫米,本來不易彎折的竹子就會變成有著相當柔性的編織材料。但是,對于不同材料,需要減薄的程度是不同的。對硅而言,就需要減薄至納米級,即就是五萬分之一根頭發的粗細。

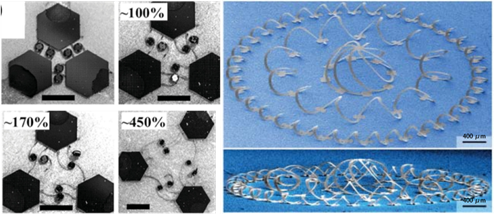

除了對硅的大小尺度“開刀”外,另一個突破口在于巧妙設計現有硅的宏觀型態,讓硅變成如彈簧等柔性器件的形狀結構,從而使之獲得驚人的拉伸與彎折能力。

常見的柔性硅材料

2000年起,柔性硅材料的發展逐漸步上了快車道。目前研發出的柔性硅材料具有多種形態,如硅膜薄、硅條帶、硅納米線、硅納米錐陣列等。不同的形態賦予了它們不同的性能,其用處也大所不同。比如,硅納米線可以在電池中作為負極材料,此類電池能夠儲存比普通電池兩倍以上的電量,且擁有更長的壽命;而以硅薄膜為基礎的人造電子皮膚,則可賦予機器人如同人類一般的觸覺感受。下面將著重介紹以下幾種柔性硅材料的構造、制備方法及應用,具有代表性,其他硅材料大多可以視作它們的衍生。

1. 硅薄膜

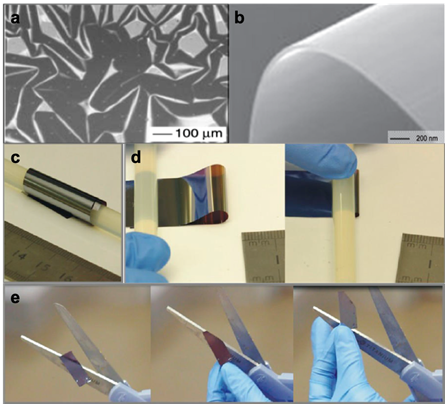

我們將塊狀硅材料減薄到幾百個納米的厚度時,就可以得到幾乎透明的硅薄膜,獲得原本不具有的彎曲性能。此時的硅薄膜,比蟬翼還要薄上百倍。那么,又硬又脆的塊狀硅是怎么變薄的呢?現今最常見的硅薄膜的制備方法有以下兩類:

機械打磨法:用機械方法直接研磨塊狀硅,或者將高溫高反應活性的等離子體打在硅表面,使硅變成氣體化合物“飄走”,將塊狀硅一點點減薄。這種方法簡單直接,可適用于各種情況,且對未受到打磨的那一面,幾乎沒有附加影響。

刻蝕法:利用化學試劑進行選擇性刻蝕。對于硅的不同原子排列方向,化學試劑溶解硅的速度會有很大的差異。另外,硅和它的氧化物——二氧化硅,在像氫氟酸這樣的溶液中被刻蝕的速度則相差百倍以上。被更快溶于試劑中的部分,稱為犧牲層。通過精巧地設計化學試劑、犧牲層的種類以及刻蝕的路線,可以獲取具有不同性質的硅納米膜。

圖 2 a.帶有褶皺的硅薄膜[1] b.電子顯微鏡下的納米硅薄膜[3] c-e.像紙般可彎可折可剪的硅薄膜材料[4]

硅薄膜由于其納米級厚度,往往是“吹彈可破”,十分脆弱,這時就需要用柔性的塑料襯底將其托住,防止其破碎。這些塑料襯底就仿佛硅薄膜的“保鏢”。但這樣一來,一是增加了厚度,二是無法令硅薄膜“自在”地發揮其最大性能。隨著技術不斷演進,現在已經出現了能如紙一樣可彎可折,又“自由自在”的硅薄膜材料,甚至隨時還能用剪刀剪裁成各種形狀。

柔性硅薄膜具有不亞于塊狀器件的電學性能。目前芯片器件的制作過程中,往往只使用塊狀晶圓表面1%左右厚度的硅材料,而剩余的99%是不發揮電學作用的。所以硅薄膜的厚度,完全不會限制現代集成電路工藝的發揮,又帶來了可彎折、卷曲的特性,進一步拓寬了集成電路的應用范圍。

與塊狀硅材料相比,除了柔性之外,硅納米薄膜具有更明顯的光電、熱電性質差異,比如單位體積更強的光吸收、明顯更低的熱導率以及可以承受更高的工作溫度等。同時,在薄膜上制造器件,并可以將多層薄膜堆疊,形成三維結構的集成電路,大幅提升芯片的效能。

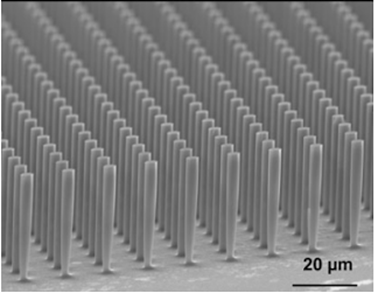

2. 硅納米線

另一個重要的柔性硅形態是硅納米線。它與薄膜不同的是,它在兩個維上都顯著減小尺寸,在保持了硅原有半導體特性的同時,具有更好的彎曲能力和可塑性。

最常見的硅納米線制備采用氣態-液態-固態生長的方法。先在襯底上規則地放上具有催化性質的納米顆粒,再不斷通入含有硅的化合物氣體,這些氣體也被稱為“前驅體”。前驅體在遇到納米顆粒時,由于催化作用會將硅原子留下來,同時由于生長環境內的高溫以及納米催化劑顆粒的存在“拖”低了硅的熔點,硅被熔化,成為液體。隨著前驅體的不斷通入,納米催化劑旁的液態硅越來越多,納米顆粒無法將它們都“拖入”液態,于是在襯底附近,固態的硅開始生長出來。隨著越來越多的硅原子經過“氣-液-固”的旅途,它們最終都會不約而同地在襯底上“排起長隊”,硅納米線就生長出來了。硅納米線同樣有著不同于塊狀硅材料的光電性質,以及更低的熱導率。更重要的是,硅納米線在各個方向上的柔性,使人們可以更靈活地設計器件的形態和內部結構。比如我們現在常用的充電電池壽命較短,就是因為經歷了多個充放電循環的電極材料會膨脹、互相擠壓,進而損壞或者破壞掉整個電極。采用硅納米線的充電電池,通過合理設置柔性硅納米線的排布方向和密度,即使經歷多個充放電循環發生膨脹后也不會互相擠碎,同時又能保證原有的蓄電能力。

圖3 硅納米線陣列

3. 由宏觀可延伸結構連接的硅材料

除將硅材料減薄之外,科學家們還從彈簧的結構中得到了啟發。如果將各個本不具有延展性和彎曲性能的硅塊狀材料,用像彈簧一樣可大幅度拉伸的結構連接起來作為一個整體,這樣的硅可看作是具有柔性的。通過巧妙的設計,使用彈簧結構連接的硅可以拉伸到原長度的四倍以上。制作這類柔性硅材料只需使用傳統的光刻和刻蝕工藝,從一塊完整的硅片上刻出彈簧的形狀,我們可以期待利用簡單的工藝通過巧妙改變結構實現柔性硅料材料的制備。

圖4左:具有彈簧結構的可拉伸硅材料[1],右:模仿蛇形曲折結構設計的具有復雜三維型態的柔性硅[1]

由柔性硅材料描繪的未來

1、信息科技的未來——全新態、遍布各處的傳感器

傳感器是柔性硅材料大顯身手的舞臺之一。傳感器作為可將將各種物理量轉換為電信號的器件,連接起了真實的物理世界和數字世界。以硅為基礎的各種傳感器現今隨處可見。

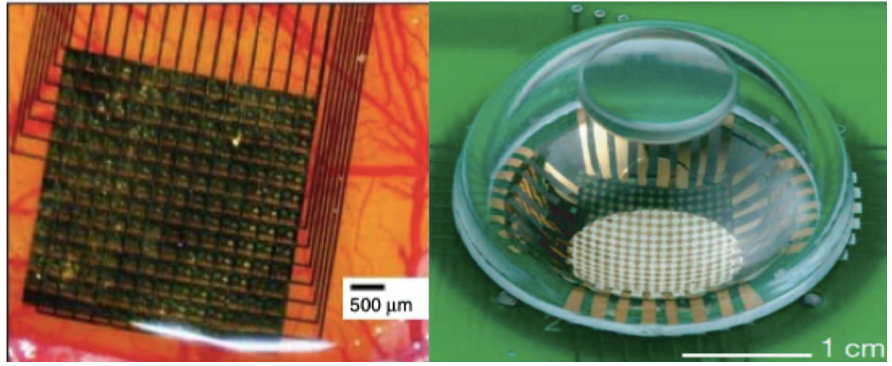

柔性化后的硅材料,帶來了以往的硅材料不具有的彎折性能,也就擴展了其應用場景。現今的傳感系統往往只能搭載在較為平坦的表面,而面對不平整或多變彎曲的情況,如生物體、流線型設計的設備等,“硬邦邦”的傳感器便無處下手。此時,柔性硅材料的在各種表面的良好貼合能力使問題迎刃而解。比如在遍布溝壑的腦部,傳統的傳感器不僅很難測得有效信號,還可能會對脆弱的組織結構造成損傷。目前,已有實驗室開發出基于柔性硅薄膜的小鼠腦部的柔性傳感器陣列,對小鼠腦電圖監測的準確性已經可以和醫用臨床腦電波監測設備相媲美,且具有良好的生物相容性。

除擴展應用場合外,柔性硅材料的彎曲性也能使傳感器的性能得到提升。比如現今感光設備的視野受限于傳感核心的平面結構,無法像人眼一樣達到167°的大視野;另外,獲得的圖像在邊緣處也會發生比例失調,產生畸變。這樣的問題長期困擾著科學家們。而用柔性硅薄膜制成的半球形結構仿生電子眼,通過模仿人眼中結構的曲率,其模仿感光原理能更大程度上和人類相似,具有更大的視角和更小的圖像畸變,也就能使獲得的圖像更加接近于人眼所見。

圖5左:植入小鼠腦部的柔性傳感器[5], 右:模仿眼球形狀的光學傳感器[1]

柔性硅材料及基于其構造的傳感系統能改變我們接受信息的方式、擴展能夠收集數據的場景,這將大大提高我們收集到的數據的質和量。而在當今信息時代,準確而海量的數據是相當寶貴的資源,相信柔性硅材料的發展一定會從源頭給信息科技的發展和智能化社會的建設帶來福音。

2、機械化的未來——進一步模糊機器人與人區別的人造電子皮膚

皮膚是人體面積最大的器官,具有相當的敏銳度,既可以感受到輕如蚊蠅般的壓力,又能夠準確給出壓力所在的位置。要給出某個精細的壓力數值并不難,但是要分辨壓力來自于哪個具體位置,卻需要數量巨大、分布致密傳感器陣列。現今大部分傳感器,只能在平面上做到這一點,可就算是機器,也不可能總是方正平整,那些曲面就成了機器觸覺的“盲點”。柔性硅材料對于各種表面的貼合能力,為問題的解決提供了思路。

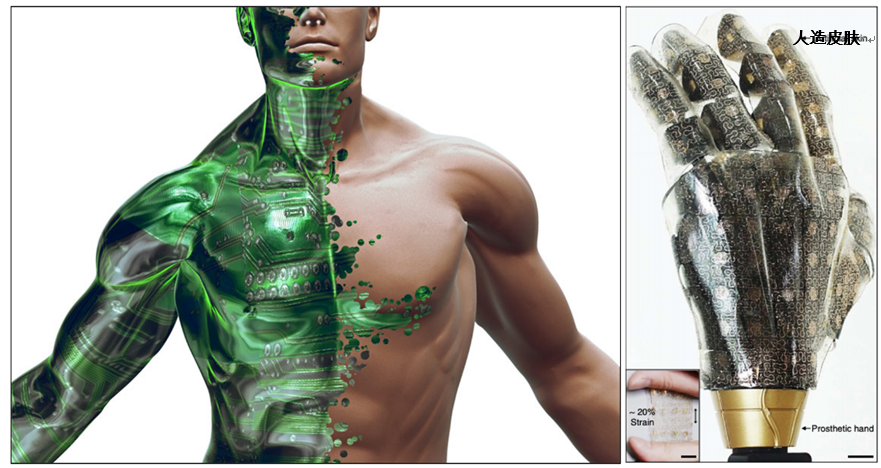

人造皮膚

實際上,人造電子皮膚可以比人類皮膚具有更多的功能。它可以對環境中如紅外線、濕度等其他刺激做出反應,也可以使機器“觸到”一個更廣闊的世界, 如圖6。更強大的感知能力伴隨現有計算芯片的強大數據處理能力,機械自動化的發展甚至可能超越我們的想象。

圖6 左:科學家設想的可以替代、強化人類原本皮膚的電子皮膚 右:現今已經研發的由柔性硅條帶制成的電子皮膚手[6]

3、能源的未來——可以貼合在任何表面的移動發電站

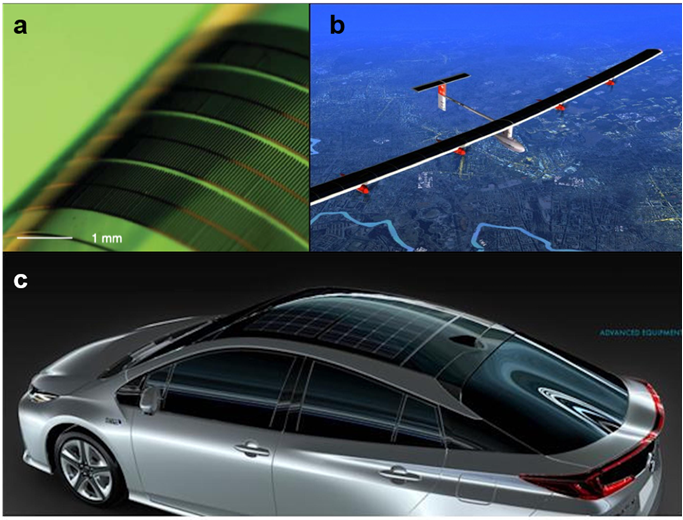

柔性硅材料另一個極具吸引力的應用在于制造柔性光伏面板。光伏,是太陽能光伏發電系統的簡稱,是將太陽光輻射能直接轉換為電能的一種新型發電系統。由于光伏是將太陽能直接轉化為電能,在能量的轉換過程中完全不產生任何有害物質,是一種理想的綠色發電方式。隨著太陽能電池光電轉化效率的不斷提升,光伏在整個能源結構中所占據的份額也會越來越大。晶態硅薄膜本就是薄膜光伏材料中的翹楚,現今將柔性硅材料技術與之結合,太陽能發電系統就有了更加廣闊的發揮空間。首先,硅納米薄膜和硅納米線具有光電增強的機制,能大幅減少能量在轉換過程中硅的耗散。同時柔性硅材料在各個表面的貼合能力,使得光伏面板可以不再局限于平整表面,而與各種曲面形狀的日常器件、設施結合。比如汽車、螺旋槳飛機、風力發電機等。這些設備原來流線型的表面是傳統光伏面板無法貼合的,若將這些區域都通過柔性硅材料的優勢利用起來,將可以提供相當可觀的發電量。

采用柔性硅材料制成的光伏面板,在提供源源不斷的能源的同時,也對環境十分友好,其生態親和性正是目前許多流行光伏材料所欠缺的。從制造到發電,整個過程的綠色無害化是人類長久以來的努力目標,而柔性硅材料為這一理想的實現提供了可能的路徑。

圖7 a. 柔性的光伏面板[1],b. 由太陽能驅動的飛機 c.天窗由光伏面板替代的概念汽車

柔性硅材料的出現,極大地拓展了硅材料的應用范圍。硅終于可以甩開被限制在平整表面的枷鎖,在更多更大的舞臺上起舞。這些舞臺會是血管的內壁,會是機器人的指尖,也會是每一寸被陽光沐浴的地方。有了硅,就會有數字化、電子化和智能化的革命。柔性硅材料會使我們生活更加美好。

審核編輯 :李倩

-

傳感器

+關注

關注

2553文章

51407瀏覽量

756650 -

硅材料

+關注

關注

0文章

46瀏覽量

8110 -

柔性電子

+關注

關注

4文章

181瀏覽量

16029

原文標題:走近前沿新材料II:柔性硅材料——信息技術基石的未來

文章出處:【微信號:深圳市賽姆烯金科技有限公司,微信公眾號:深圳市賽姆烯金科技有限公司】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

發布評論請先 登錄

相關推薦

應用于柔性電子電路的導電材料介紹

有方科技參編的信息技術團體標準發布

拓維信息參與牽頭組建!長沙新一代信息技術產教聯合體正式獲批

柔性傳感器的常用材料有哪些?

中科創達榮獲2024年軟件和信息技術服務優秀企業

晶體硅為什么可以做半導體材料

梯度科技入選2023年信息技術應用創新解決方案名單

硅光技術:最新進展與未來發展趨勢探析

半導體真空腔體:精密工藝鑄就科技基石

智能制造新動力:三坐標測量機助力柔性生產效率飛躍

柔性制造單元及柔性的定義

頗有前景的半導體替代材料:SiC和GaN適用范圍及優缺點介紹

上海微技術研究院標準180nm硅光工藝在八英寸SOI上制備了硅光芯片

柔性硅材料——信息技術基石的未來

柔性硅材料——信息技術基石的未來

評論