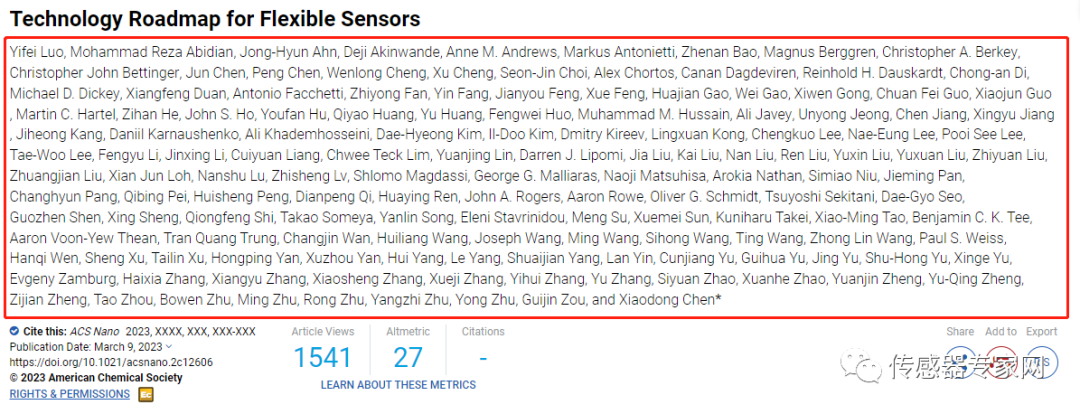

3月9日,來自全球的142位頂尖學者,聯合在著名學術期刊ACS Nano,發表了一篇關于柔性傳感器的綜述論文,該論文題為“Technology Roadmap for Flexible Sensors”(“柔性傳感器的技術路線圖”),通訊作者為新加坡南洋理工大學陳曉東。

該論文從柔性傳感器性能、傳感器-生物接口、柔性傳感器供電、柔性傳感器網絡,以及柔性傳感器面臨的非技術問題:商業、監管、道德倫理等等,闡述阻礙柔性傳感器成熟的瓶頸,并提出了有意義的解決方案。

該論文作者陣容龐大,來自全球不同地區的142位頂尖科學家,旨在通過引導不同地區的協調發展,合作努力,更快地取得科學突破,并將柔性傳感器用于造福人類。

《Technology Roadmap for Flexible Sensors》論文原文可以在ACS Nano官網下載,或在傳感器專家網公眾號回復關鍵詞【資料下載】,獲取下載鏈接,在資源下載頁面找到對應論文資料下載即可。

以下是該論文概覽性內容翻譯,更完整論述請查看該論文原文。

傳感器發展階段與柔性傳感器定義

生物都配備了光、聲、氣味等生物感官系統,用來監測和適應環境。對人類而言,除了自然感官之外,人類還使用人工制造的傳感器,來增強我們感知世界的自然能力,使我們能夠與環境互動并改善我們的生活條件。

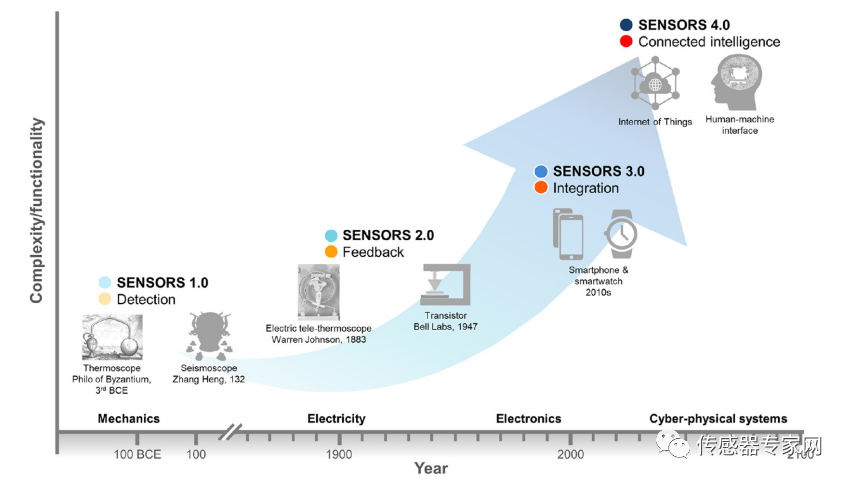

人類歷史上第一個有記錄的傳感器,是公元前 3 世紀拜占庭人發明的,用于溫度變化檢測的測溫儀。而在中國,早在公元132年,張衡就發明了地動儀,用來探測地震的發生并估計地震的方向。

早期的傳感器(我們定義為傳感器 1.0),將物理量/事件轉換為易于觀察的機械輸出。

后來,隨著電的發現和發電機的發明,傳感器被設計成將物理參數轉換為電信號,從而實現控制功能。例如,Warren Johnson于 1883 年發明的電子測溫儀,不僅可以監測溫度,還具備自動調節溫度控制系統的功能。這標志著傳感器 2.0 時代的到來。

進入傳感器 3.0,電子行業推動了傳感器的小型化和與其他電子元件的集成,催生了智能手機和智能手表等智能設備,數十個傳感器共同提供了令人印象深刻的用戶體驗。

近年來,物聯網 (IoT)、工業 4.0、大數據、人工智能 (AI)、機器人和數字健康等領域的進步,促使傳感器變得更加互聯和智能,進入傳感器 4.0。例如,大量種類繁多的傳感器被嵌入到具有無線連接功能的自動駕駛汽車中,以實現自動駕駛,而集成 AI 的物聯網傳感器,則為建筑物和工業設施的能源管理提供了有效的解決方案。

然而,這些傳統的傳感器技術,通常基于金屬陶瓷等剛性材料,雖然高度集成和小型化的現代傳感器足以作為智能電子/機器的組件,但它們小而硬的外形限制了它們在許多應用中的使用,例如醫療保健可穿戴設備、交互式機器人、智能包裝和建筑集成電子。

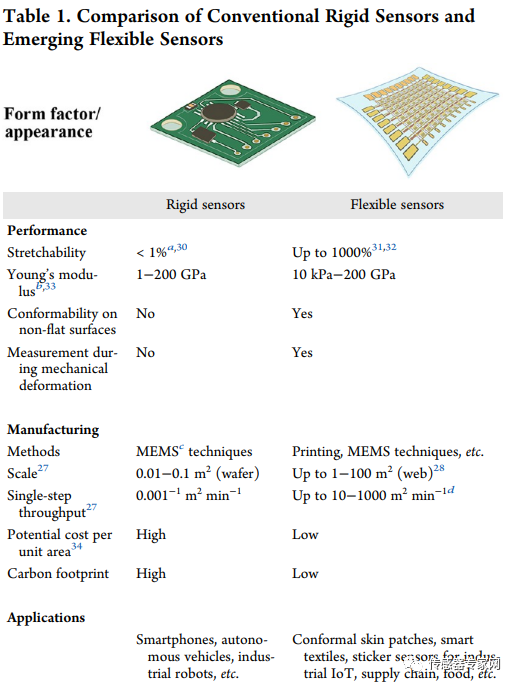

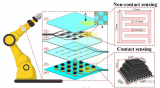

在這些應用中,亟需柔性傳感器。柔性傳感器可以測量動態、或形狀變化的物體和大面積的非平面,由于其機械柔韌性和可拉伸性、形狀適應性和制造的可擴展性,傳統剛性傳感器通常難以應對。

在這篇綜述中,我們廣泛地定義了柔性傳感器,包括所有類型的能夠承受機械變形的傳感器 (>10 m –1彎曲曲率或設備/系統上 >1% 的應變),而不會出現設備故障或傳感性能發生重大變化。包括所有可彎曲、可卷曲、可折疊、可拉伸、可扭曲和貼合的傳感器。

▲剛性傳感器與柔性傳感器指標對比

自21世紀初以來,柔性傳感器的發展已經非常成熟。從塑料薄膜上的壓力傳感器陣列開始,柔性傳感器現在涵蓋了廣泛的物理和化學傳感方式,包括溫度、應變、電生理、離子、生物標志物、代謝物、氣體等等。而基質不限于塑料薄膜,也可以是超薄塑料薄膜、多孔聚合物墊/網、彈性材料和水凝膠。

盡管取得了重大的研究成就,但柔性傳感器的采用和市場往往沒有達到預測的水平。一些柔性傳感器要滿足現實世界提出的嚴格要求,還有很長的路要走。

柔性傳感器技術性能及挑戰

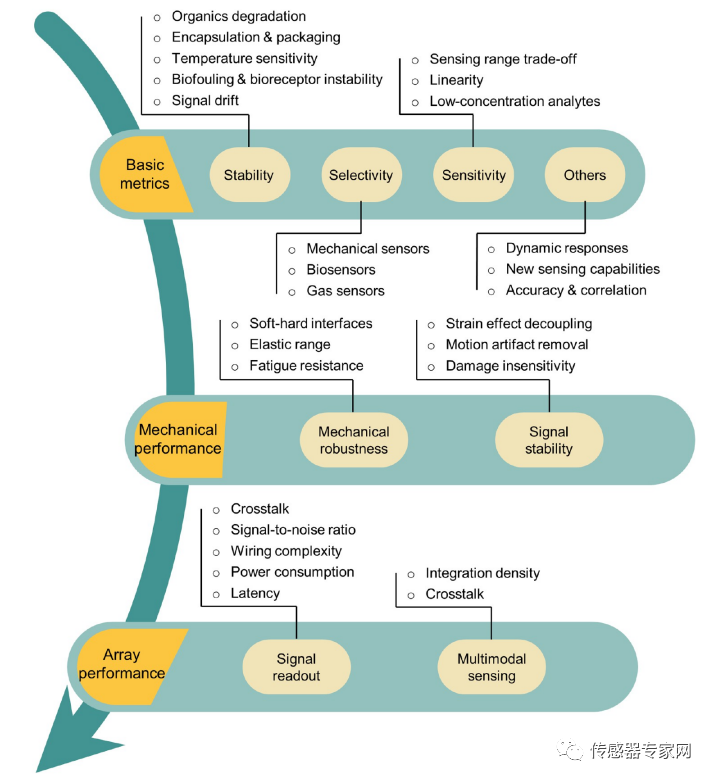

▲柔性傳感器技術性能關鍵問題

穩定性、選擇性和靈敏度是用于評估傳感器性能的主要指標,對于柔性傳感器這仍然適用,此外,柔性傳感器獨有的方面,包括對機械變形的耐受性和整體集成到大型區域傳感陣列,因此在該論文中,作者從穩定性、選擇性和靈敏度,以及柔性傳感器獨有的其他方面特性(主要是機械性能),四個方面進行比較柔性傳感器性能指標與傳統剛性傳感器的差異。

1、穩定性

穩定性對于傳感器至關重要,因為它要確保在不斷變化的環境中可重復和可靠地使用,特別是對于長期監測。

柔性傳感器的穩定性挑戰通常源于其制造過程中使用的有機和聚合材料,這些材料往往會隨著時間的推移而退化,并且其特性很容易被環境因素改變。

此外,包含生物受體的可穿戴生物傳感器面臨額外的生物不穩定性,例如柔性傳感器所處的降解環境,例如存在極端物理化學應力的體內組織和生物流體,深海和高海拔地區等,都加劇了這一挑戰。

應對穩定性挑戰的最直接有效的方法,是提高傳感器材料的環境穩定性。將傳統的剛性傳感器材料設計成柔性和可拉伸的形狀因素是一種有效的方法,但制造的復雜性會限制可擴展性和成本效益。

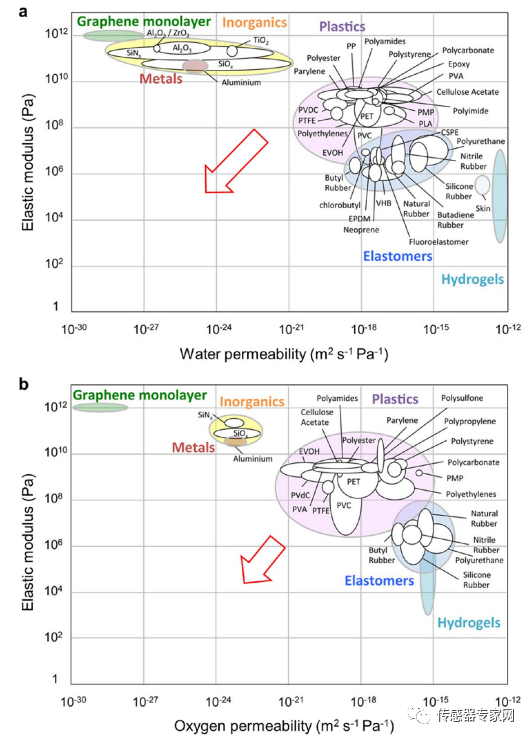

當刺激物和傳感材料之間不需要直接接觸時(例如,一些機械、溫度和光傳感器),更可行的方法是在敏感材料和整個設備上施加保護層。為此,對高性能濕氣和氧氣阻隔材料的需求量很大。

穩定性是柔性化學傳感器面臨的重大挑戰,尤其是可穿戴生物傳感器,其中生物污垢和生物受體失活是影響長期(幾天)傳感器性能的兩個主要因素。

在可穿戴應用不受控制的條件下(例如,溫度和 pH的改變),固定化生物受體的低穩定性是另一個問題。諸如酶之類的生物受體可以很容易地從流體環境中的錨定底物/電極上分離,并在其操作窗口之外失去其識別功能。

穩定性是傳感器實用性的核心,但在學術研究中經常被忽視。我們敦促研究界更加重視穩定性,以推動柔性傳感器更接近商業化。

2、選擇性

選擇性是指傳感器區分目標分析物和可能的干擾物的能力。在實際應用場景中,通常同時存在多種化學物質和機械力,它們通過相似的機制與傳感材料相互作用,從而產生模糊的傳感器響應,使所需要的信號無法被監測。

傳感器選擇性有兩種通用方法:特定傳感器和選擇性傳感器陣列。理想情況下,某個特定的傳感器只對一種分析物有反應,而這樣的傳感器陣列可以指明混合物的確切成分,而不需要大量的數據分析。但是這種特定的傳感器通常很難實現。

相反,在選擇性傳感器陣列中,每個傳感器對一組分析物的響應不同,并且陣列響應共同產生混合物的指紋圖譜。然后通過適當的數據分析,可以確定混合物成分。這兩個原理廣泛應用于機械傳感器、生物傳感器和氣體傳感器。

在選擇性上值得一提的是生物傳感器。生物傳感器用于分析生物樣品中存在的復雜混合物,其中可能包含離子、小分子(代謝物、細胞因子、脂質、神經遞質等)、大分子(肽、蛋白質、核酸等),甚至病毒、細菌和細胞。

在分析通常存在密切相關的干擾物(例如,生物前體和代謝物)的復雜混合物時,選擇性變得至關重要。在這方面,大自然提供了許多生物識別元件,通過與代謝物和生物標志物的相互作用提供高特異性。

利用基于生物親和力的受體,包括柔性生物傳感器上的離子載體、DNA/RNA、適配體和抗體,可以選擇原位靶標識別,雖然有時以復雜的制造和處理為代價,以及相對較差的穩定性。

3、靈敏度

高靈敏度允許傳感器檢測刺激中的微小變化,減少假陰性信號,并提高信噪比和準確性。大多數靈活的物理傳感器(例如,機械傳感器、溫度傳感器、光電探測器)的靈敏度足以滿足常見應用。

一個值得關注的問題是,機械傳感器的靈敏度和感應范圍之間的權衡。相比之下,靈敏度更受化學傳感器的關注,特別是檢測生物流體中存在的低濃度分析物的生物傳感器。

大多數機械傳感器存在靈敏度和感應范圍之間的權衡,以及非線性問題,并且對于壓力傳感器尤為突出。信號轉換對靈敏度很重要——有效的轉換可以放大事件信號以達到可測量的量值。

4、柔性傳感器的獨有特性(機械性能)

除了以上穩定性、選擇性、靈敏度三個方面外,還有一些柔性傳感器獨有的問題,作者主要討論了柔性傳感器的機械變形問題、可穿戴生物傳感器的傳感能力、準確性的保證、傳感器信號與物體狀態之間的可靠關聯、對機械變形和損壞的耐受性、長期使用和大變形的機械魯棒性、軟硬件接口、材料的抗疲勞等等,主要涉及柔性傳感器的機械性能問題。

柔性傳感器的一個主要優點是能夠承受顯著變形而不會出現物理故障或性能下降。此性能允許柔性傳感器用在傳統剛性傳感器難以處理的許多用例,例如皮膚貼片/紋身和智能服裝。盡管如此,這種靈活性也給在傳感器與環境之間通常不可預測的機械相互作用下保持傳感器的完整性和性能帶來了巨大挑戰。

機械穩健性(魯棒性)描述了傳感器承受不同形式的變形而不會出現機械故障的能力。一些極端情況包括異常大的應變和高沖擊,長時間的循環應變和持續的摩擦。雖然可以使用高性能陶瓷、金屬和熱固性材料來保護傳統的剛性傳感器免受機械損壞,但柔性傳感器的可變形性不允許以傳統方式使用這些機械保護材料。

此外,由于柔性傳感器中使用的材料種類繁多,每種材料都具有不同的機械特性(例如,彈性模量、泊松比、粘彈性)和表面特性(例如,表面能,化學成分),界面失配是導致機械不穩定性的主要因素。

柔性傳感器經歷的確切變形因應用而異,因此并不總是需要出色的機械魯棒性。盡管如此,我們強調了最重要的問題,這些原則應該有利于許多柔性傳感器的開發。

柔性傳感器生物接口

柔性傳感器的一個顯著優勢是能夠完整地附著在非平面上,并在使用過程中承受動態變形。此功能使柔性傳感器非常適合測量生物對象,包括人類、動物、植物,甚至組織和細胞。

當前,我們在開發生物接口柔性傳感器方面已經付出了巨大的努力和取得了進展,但大多數距離轉化為實際應用還很遙遠。

生物接口傳感器一方面應通過生物-非生物界面獲取高質量的生物信號,另一方面,不應干擾生物有機體的正常功能。這些特性在很大程度上依賴于生物學和電子學之間的兼容界面,由于其獨特的理化特性,除了前面討論的傳感性能問題之外,這一應用還提出了額外的挑戰。

開發生物界面材料最重要的考慮因素是生物相容性。根據組織接觸裝置的位置和持續時間,執行所需的測試會有所不同。這些可能包括細胞毒性、致敏、刺激或皮內反應性、全身/急性毒性、亞急性和亞慢性毒性、遺傳毒性等測試。

單獨的細胞毒性測試不能確定生物相容性,并且不考慮組織接觸的位置和持續時間的生物相容性是沒有意義的,因為材料/設備對組織施加的生物效應因這兩個因素而顯著變化。

一個特定的生物相容性問題是免疫反應。免疫反應因人而異;有些人對聲稱對大多數用戶群體具有生物相容性的材料過敏。例如,在極少數情況下,具有循環抗PEG(聚乙二醇)抗體的人可能會對PEG移植藥物產生致命的過敏反應。應評估與超敏免疫系統相關的風險,并將其明確傳達給潛在用戶。

另一方面,盡管一些免疫反應對人體沒有敵意和有害,例如纖維囊形成,其中沒有發生嚴重的炎癥,但絕緣膠囊會大大惡化傳感器的性能。

目前的策略側重于控制傳感器的機械性能,例如通過減少厚度和利用軟聚合物材料來降低彎曲剛度。然而,器件表面化學和形態在細胞-材料相互作用中也起著重要作用,應該探索可以實現生物接口兼容的傳感器。

柔性傳感器供電問題

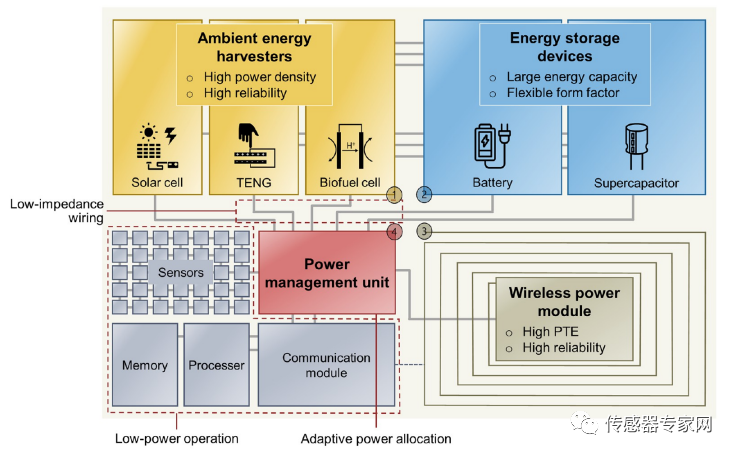

電源是傳感系統正常運行的基礎。隨著柔性傳感器在更多用例中具有更先進的功能和多樣化的外形尺寸,在可持續和可靠地為傳感系統和網絡供電方面出現了挑戰。作者主要討論了大功率環境能量收集器、大容量儲能裝置、高效無線電力傳輸、電源管理系統等方面。

集成傳感系統的功耗包括傳感器、信號處理電路、微控制器、通信模塊等。以及這些元件之間的互連,能耗可以大大高于單獨的傳感器。同時,執行連續監控的系統需要恒定的電源。所有這些因素都導致了下一代柔性傳感系統的高功率需求,而傳統儲能設備無法滿足這些需求

傳統剛性和笨重電池的外形因素阻礙了系統的小型化,并引入了軟硬界面不穩定性,阻礙向緊湊和兼容的傳感系統的發展。其次電池安全是一個重大問題,在與電池故障相關的火災和爆炸事件發生后,電池安全成為人們關注的焦點。

對于以人為本的傳感應用,電源系統的安全性至關重要。需要防事故設計,同時生物相容性和發熱考慮因素也需要關注。現階段,應對這些挑戰有四種潛在解決方案,分別為環境能量收集器、儲能設備、無線電力傳輸和系統電源管理。

通過在傳感器供電系統中集成小型化環境能量收集器,將傳感器周圍的能量轉換為可用電力。這種額外的能源提供的電力可以作為電池的額外電力,用于功率要求苛刻的系統,并且可能足以為設備或系統供電。

一些能量收集器還具有傳感功能,因此可以用作自供電傳感器。環境能量收集器使無電池傳感器成為可能,大大簡化了維護并減少了碳足跡。實現小型化環境能量收集器的方法主要有兩種,分別為太陽能電池和摩擦電納米發電機。

通過電化學儲能器件(ESD)供電比原位能量收集更可靠。柔性傳感器的常見ESD包括電池(鋰離子電,鋅離子電池等)和超級電容器。為柔性傳感器設計ESD的目標包括高容量(高能量密度),薄型/難以察覺的外形(柔韌性,拉伸性,小型化)和高循環穩定性(電氣和機械循環)。然而,這些目標往往涉及相互矛盾的材料和器件設計原則,為柔性傳感器制定有效的ESD解決方案帶來了重大挑戰。

目前占主導地位的無線電力傳輸方法包括近場和遠場射頻(RF)技術。這些射頻技術具有功率傳輸和數據通信功能,因此可以實現高度自主或一勞永逸的傳感器,這些傳感器重量輕、無需系繩且需要最少的維護,特別適用于自動化、安保、安全和生產力相關應用。

近場技術基于電感耦合和磁共振,遠場技術基于輻射功率傳輸。近場技術可以實現高效的電力傳輸,但只能在有限的距離(幾厘米)內實現,并且對發射器-接收器對齊有嚴格的要求。遠場技術可以覆蓋大面積(幾平方米),但由于全向性,其電力傳輸效率低,容易受到阻礙干擾(尤其是來自人體的干擾)。

最后是電源管理,可以從多個角度實現系統級別的整體電源管理。首先,降低傳感器系統中單個模塊的功耗至關重要。最近為此所做的一些努力的例子包括:導致超低功率到零功率傳感器的傳感機制或材料工程,低功耗無線通信技術,具有超低開關電流密度的柔性存儲器,以及具有超低驅動電壓的柔性互補電路。此外,集成系統中的低阻抗互連對于提高電源效率也至關重要。其次,應考慮根據應用要求和約束因素組合多種能量收集和存儲策略。

柔性傳感器商業化問題

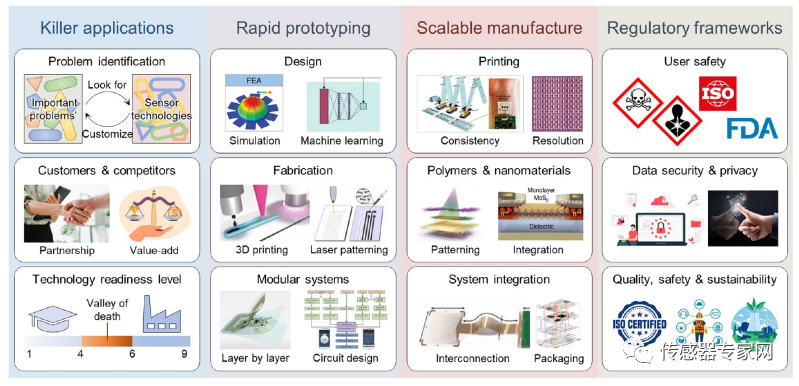

柔性傳感器只有在走出實驗室時才會產生社會影響。從實驗室到最終用戶的路線很棘手,因為柔性傳感器的市場很復雜——它們不是一種單一類型的產品,也不是為單一應用提出的;產品和流程處于不同的技術準備階段;制造柔性傳感系統涉及跨越各種價值鏈的許多參與者;與傳感技術相關的軟件、數據和客戶服務需要長期的可持續管理。在實現市場化的過程中面臨著四方面的挑戰。

首先,應確定柔性傳感器可能成為主導技術的殺手級應用,以便集中和高效地進行研究和開發。

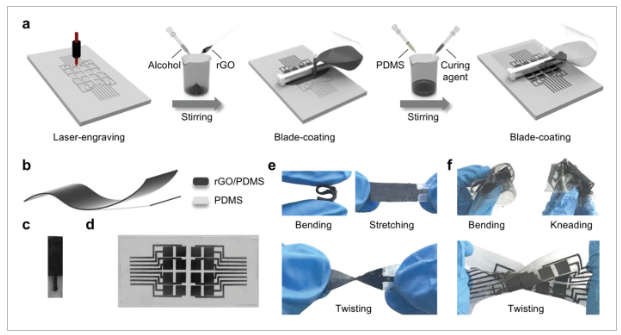

其次,需要有效的設計和制造策略來促進快速原型制作,其中可以對系統進行關鍵修改,以提高在現實環境中的可用性和可靠性。

第三,從實驗室/原型規模到工業規模制造對于大規模部署至關重要。生產自動化和基本流程理解至關重要。

第四,針對非常規用例引起的問題的監管策略值得盡早關注,公司應確保他們遵守法規。

結語和展望

在現代社會以及大數據和數字化時代,傳感器已成為不可或缺的。

為了實現大規模的傳感秤和對無處不在的物體的傳感,柔性傳感器使我們能夠在形狀復雜和變形的表面上實現高保真測量,以及可以實現低成本大面積制造。這些特性使柔性傳感器在各種應用中表現出色,例如可穿戴健康監測、智能包裝和樓宇集成傳感。

盡管研究勢頭強勁,進展迅速,但柔性傳感器的行業和市場推廣仍然面臨著許多挑戰,這篇綜述提出一個全面的路線圖,以期望將研究工作引向共同的目標,并指導來自不同社區的協調發展戰略。

通過這樣的合作努力,科學的突破可以更快取得,并為人類的進步提供資本。

您對本文有什么看法?歡迎在傳感器專家網公眾號本內容底下留言討論,或在中國最大的傳感社區:傳感交流圈中進行交流。

您對本文有什么看法?歡迎留言分享!

順手轉發&點擊在看,將中國傳感產業動態傳遞給更多人了解!

審核編輯黃宇

-

傳感器

+關注

關注

2553文章

51402瀏覽量

756615

發布評論請先 登錄

相關推薦

研究基于密集結構石墨烯纖維的壓力傳感器,用于運動監測

基于石墨烯的分層摩擦電傳感器,可實現運動監測和軌跡跟蹤

柔性傳感器的常用材料有哪些?

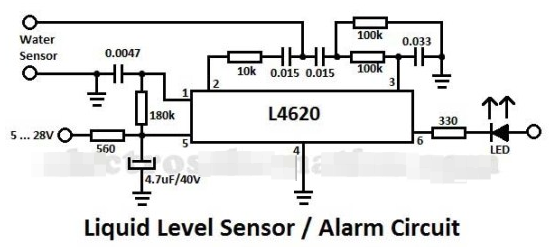

液位傳感器怎么安裝和使用呢

無線液位傳感器的應用

盤點 2023年中國柔性傳感器行業全景,解析2024柔性傳感器行業發展趨勢

一種可應用于智能穿戴、人形機器人的無漂移柔性壓力傳感器

潛力巨大的柔性傳感器為什么這么難發展?142位學者聯手,發表這篇重磅論文!

潛力巨大的柔性傳感器為什么這么難發展?142位學者聯手,發表這篇重磅論文!

評論