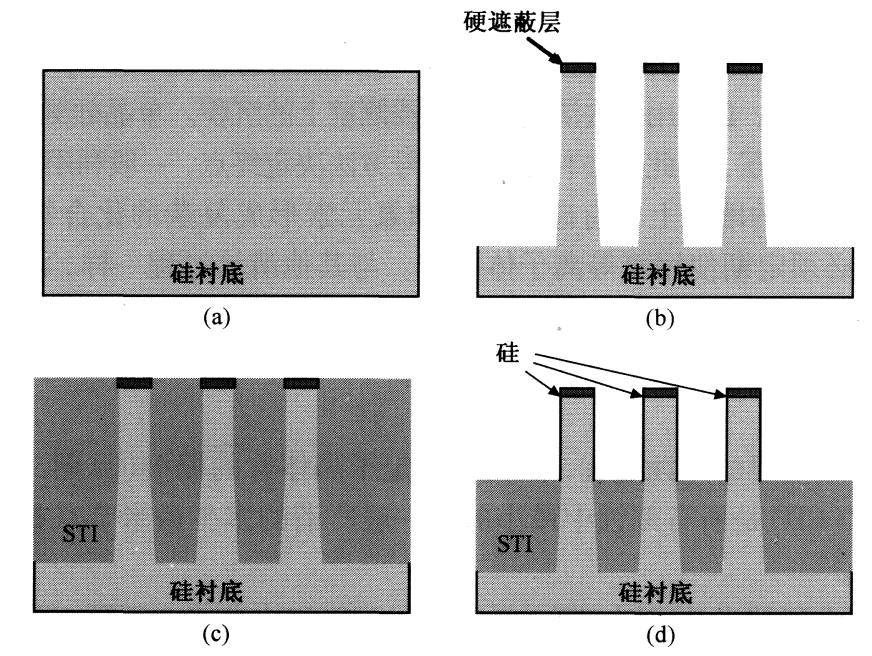

FinFET三維器件也可以用體硅襯底制作,這需要更好地控制單晶硅刻蝕工藝,如CD、深度和輪廓。

硅鰭的高度通過STI氧化層控制(見下圖)。CD和硅鰭的高度可以通過原子力顯微鏡(AFM)和散射技術測量。

單晶硅刻蝕一般釆用二氧化硅或使用二氧化硅和氮化硅的硬式遮蔽層代替光刻膠避免污染,如下圖(b)所示。這個過程以HBr為主要刻蝕劑,作為側壁鈍化作用的媒介。

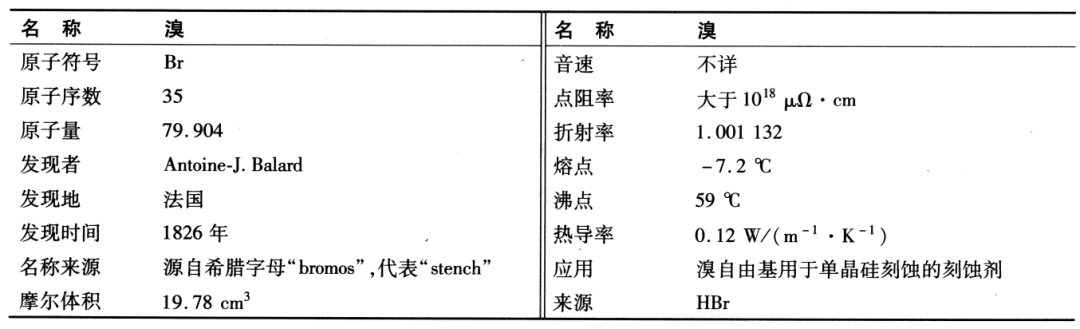

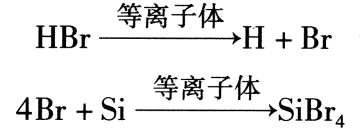

HBr在等離子體中分解釋放澳元素自由基,這些自由基和硅反應形成具有揮發性的四溴化硅(Tetrabromide,Si-Br4)o氧會氧化側壁的硅而形成二氧化硅以保護硅不受溴元素自由基的影響。

在溝槽底部,離子轟擊使氧化物無法生長,因此刻蝕只在垂直方向進行。下表列出了溴元素的相關參數。

單晶硅等離子體刻蝕的主要化學反應為:

氧氣一般用來改善氧化物硬式遮蔽層的選擇性,同時也可以作為與刻蝕副產品SiBr反應形成溝槽側壁上的SiBrxOy沉積。由于溝槽底部的SiBrxOy沉積會不斷地被離子轟擊移除,所以SiBrxOy沉積物就可以保護側壁并將刻蝕限制在垂直方向。氟元素的來源氣體如SiFq和NF3也能改善溝槽側壁和底部刻蝕輪廓,氟也可以實現bWLDRAM所需的單晶硅和二氧化硅刻蝕率。

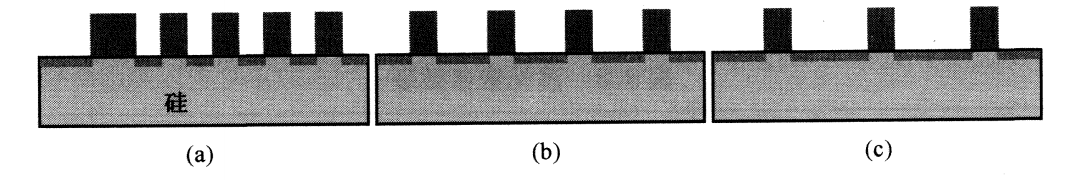

單晶硅刻蝕包括兩個工藝過程:突破過程和主刻蝕過程。簡單的突破過程通過強的離子轟擊和氟元素化學作用移除硅表面的薄膜原生氧化層。主刻蝕則通過HBr和O2(一般He稀釋為30%)進行刻蝕。當刻蝕完成后,必須用濕法清洗除去晶圓側壁上的沉積。單晶硅刻蝕和其他等離子體刻蝕最大的差異在于沒有底層,因此無法利用光學信號方法決定終點,一般利用計時決定。

單晶硅刻蝕反應室的墻壁上會有硅、溴、氫和氟元素形成復雜的化合物沉積。為了控制粒子污染,這些沉積必須定期使用氟等離子體清潔。與其他清潔過程一樣,清潔之后的適應工藝過程是必需的。

多晶硅刻蝕

多晶硅刻蝕是最重要的刻蝕過程,因為它決定了晶體管的柵極(見下圖)。一般柵的多晶硅刻蝕關鍵尺寸(CD)是所有刻蝕中最小的。一般所謂的多少微米節點技術,就是指關鍵尺寸CD是多少微米。

當特征尺寸縮小到納米技術時,柵的關鍵尺寸CD和技術節點不再一致。技術節點主要是由柵極圖形化間距決定的。技術節點的定義對不同的器件也不同。NAND快閃存儲器技術節點是半間距:20nm的NAND閃存儲器有40nm的WL間距,而通常20nm的柵極CD有20nm的CD間隙。

DRAM技術節點通常是WL間距的1/3,33nmDRAM有99nmWL間距和約30nm的柵關鍵尺寸CD。CMOS邏輯器件的技術節點通常被定義為SRAM柵間距的1/4,因為柵極之間有一個接觸。例如,在2008年國際電子器件會議(IEDM)上由IBM公司B.S.Haran等人發表的22nmSRAM器件有90nm柵間距和25nm的柵極CD。下圖顯示了NAND快閃存儲器,以及DRAM和SRAM陣列晶體管的截面圖。

審核編輯:劉清

-

CMOS

+關注

關注

58文章

5735瀏覽量

236085 -

DRAM

+關注

關注

40文章

2325瀏覽量

183865 -

AFM

+關注

關注

0文章

59瀏覽量

20211 -

FinFET

+關注

關注

12文章

251瀏覽量

90348

原文標題:半導體行業(一百六十四)之刻蝕工藝(十五)

文章出處:【微信號:FindRF,微信公眾號:FindRF】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

發布評論請先 登錄

相關推薦

n型高阻單晶硅 歐姆接觸工藝

n型高阻單晶硅歐姆接觸工藝

n型高阻單晶硅歐姆接觸工藝

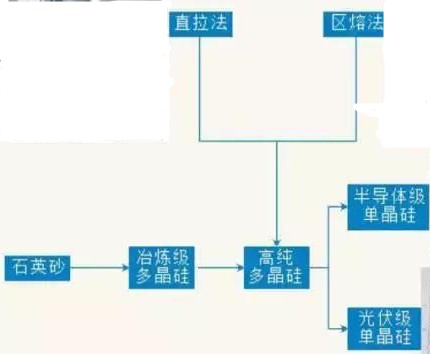

單晶硅的制造方法和設備和分離單晶硅堝底料中石英的工藝

單晶硅加工流程及其拋光硅片工藝流程

基于嵌入式技術實現單晶硅測徑系統的設計

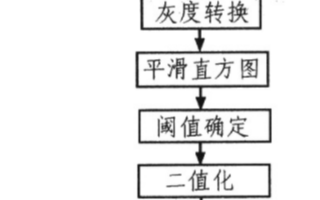

單晶硅刻蝕工藝流程

單晶硅刻蝕工藝流程

評論