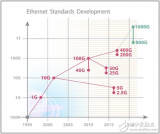

我們生活在一個互聯的世界中,當今全球有超過十億臺以太網設備。非常有趣的是,以太網如何從支持 10 Mbps 的簡單標準發展到多種速度模式和無處不在的應用。從傳統上以 10 倍速度跳躍(10M、100M、1G、10G、100G)發展的標準,到現在在非 10 倍速度模式(2.5G、25G、40G、50G、200G 和最新的 400G)下迅速發展,并涵蓋各種應用領域以滿足消費者需求。

加入我們,在即將發布的博客中了解以太網的大世界,了解標準IEEE 802.3 – 2012的復雜性,并起草致力于25/50/400G的委員會,其解釋,常見陷阱;定義驗證策略、編寫測試用例、UNH IOL 合規性套件等。讓我們從這篇關于以太網早期的博客開始旅程。一路順風。

以太網開發始于 1974 年左右,并于 1980 年作為 DIX 標準(DEC/Intel/Xerox 的首字母縮略詞)在商業上推出。它于 802 年成為 IEEE 3.1983 標準,從那時起,以太網不斷發展以滿足新的帶寬和市場需求。

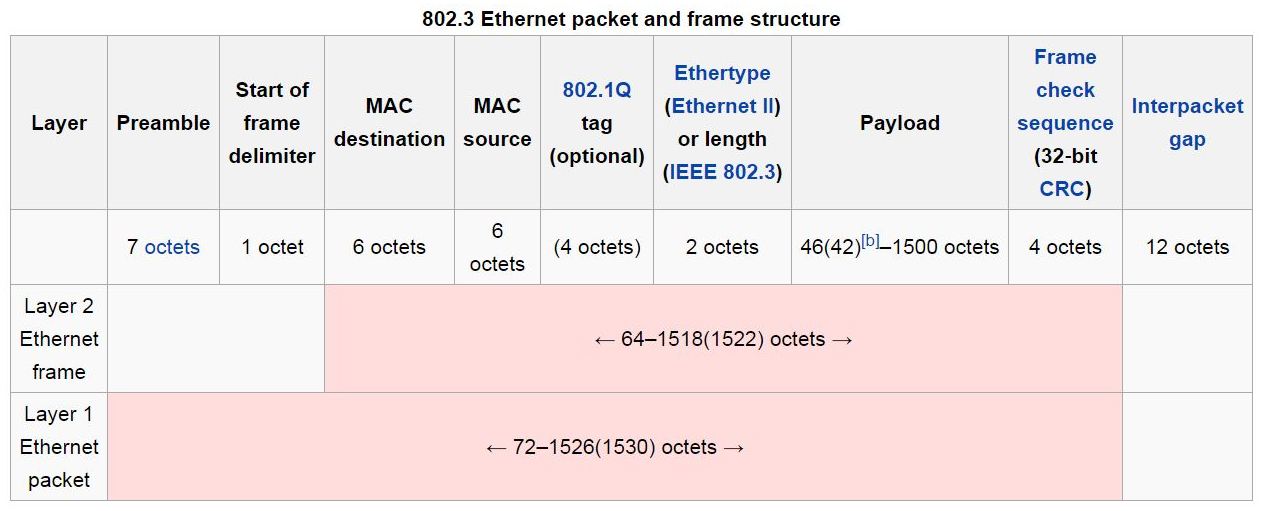

這一切都始于通過半雙工通道發送和接收數據流量的共享介質(一次只能發送或接收)。安裝成本高,數據傳輸的可靠性較低,故障排除也很困難。CSMA/CD(載波檢測多址與碰撞檢測)被用作共享介質的機制。在數據鏈路層上方的層的幫助下,實現了數據的沖突檢測和重傳。由于在介質擁塞的情況下吞吐量降低和系統重置要求,過度碰撞代價高昂。現代以太網是全雙工的(可以同時發送和接收),介質不再共享。帶寬得到充分利用,以獲得最大的數據吞吐量。用于傳輸數據的介質可以是同軸、雙絞線或光纖。隨著時間的流逝,以太網標準繼續采用新媒體、更高的傳輸速度和幀內容的添加。

根據以太網覆蓋的區域,它分為 3 類:局域網 (LAN)、城域網 (MAN) 和廣域網 (WAN)。計算機網絡技術在 7 層 ISO OSI(開放系統互連)參考模型的基礎上發展,這有助于標準化層之間的通信,以提供跨網絡的無差錯路徑。以太網標準提供高達數據鏈路層的服務,即在 1 層 OSI 模型中覆蓋物理層(第 2 層)和數據鏈路層(第 7 層)。我們將在即將發布的博客中詳細討論有關 OSI 參考模型的更多信息。

請繼續關注即將發布的以太網博客,涵蓋以下主題的長度和廣度(但不限于探索更多)。

用于 10/100M、1G 的介質訪問控制子層 (MAC):條款 4、35

10/40/100G 的介質訪問控制子層 (MAC):條款 46、81

25/50/400G 的介質訪問控制子層 (MAC):條款 106、117

1G Base-X 的物理編碼子層 (PCS):第 36 條

自動協商:第37條

管理數據輸入輸出 (MDIO):條款 22、45

10G Base-X 的物理編碼子層 (PCS):第 48 條

10G Base-R 的物理編碼子層 (PCS):第 49 條

背板以太網

自適應:第72條

自動協商:第73條

基數 R 的前向糾錯 (FEC):第 74 條

里德所羅門FEC (RS-FEC):第108條

40/100G Base-R 的物理編碼子層 (PCS):第 82 條

節能以太網 (EEE):第 78 條

聯盟 25/50G

IEEE 25/50G

400G Base-R 的物理編碼子層 (PCS):條款 119

MAC 接口: MII/GMII/RMII/RGMII/XGMII/XLGMII/CGMII/CDMII

上層數據包:第 2、2.5、3、4 和 7 層:包括 VLAN、GRE、IPv4、IPv6、TCP、UDP、標記幀等。

IEEE 1588 精確時間協議 (PTP)

SGMII

QSGMII

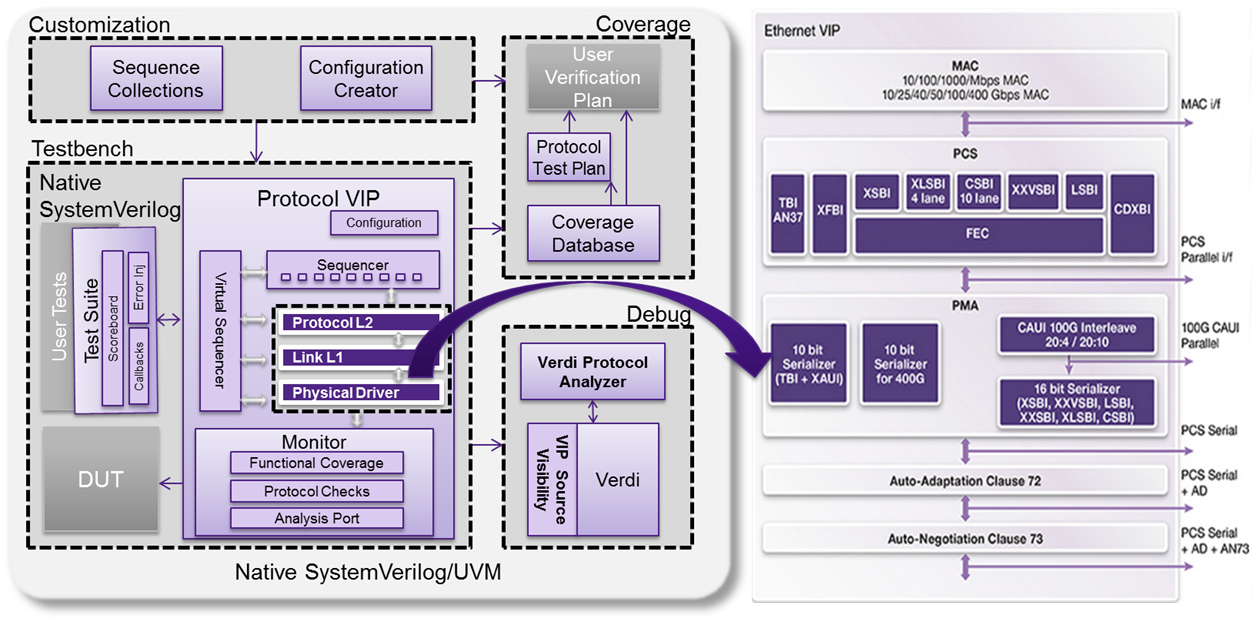

Synopsys:下一代網絡和通信 SoC 的驗證合作伙伴

Synopsys VC VIP for Ethernet 采用原生 SystemVerilog/UVM 架構,提供內置覆蓋范圍、協議檢查和 Verdi 協議感知調試。Synopsys VC VIP 能夠在運行時動態切換速度配置,并包括一組廣泛且可定制的幀生成和錯誤注入功能。此外,源代碼UNH-IOL測試套件也可用于關鍵的以太網功能和條款,使團隊能夠快速啟動自己的自定義測試并實現加速驗證收斂。

審核編輯:郭婷

-

以太網

+關注

關注

40文章

5460瀏覽量

172737 -

局域網

+關注

關注

5文章

761瀏覽量

46396 -

廣域網

+關注

關注

1文章

246瀏覽量

21864

發布評論請先 登錄

相關推薦

400G 網絡如何測試

400G市場現狀和前景

怎么實現基于AT89818的10M/100M以太網交換機的設計?

基于FPGA的10M/100M以太網控制器的設計

Xilinx UltraScale 20nm器件助力打造JDSU ONT 400G以太網測試平臺

JDSU 400G 以太網測試平臺基于Xilinx 20nm UltraScale 器件

開啟400G以太網:Spirent 400G以太網測試系統

世界網絡節奏加快!200G/400G以太網近在眼前

華為攜手賽靈思 展示400G以太網線卡原型

400G以太網標準引領連接器發展

萬兆以太網測試儀KT3800,支持雙端口10M到10G的以太網測試

大型以太網世界:10M至400G

大型以太網世界:10M至400G

評論