9月14日,中國工程院院士、國防科技大學第六十三研究所研究員姚富強在2023中國無線電大會主論壇上,作了題為《全球短波電磁環境治理與發展建議》的專題報告。他指出,電磁環境是人類生存環境的重要組成,應該納入可持續發展戰略。同時,無線電管理也應當由電磁頻譜管理向電磁環境管理轉變。

姚富強院士指出,短波通信利用地波和電離層的反射,可實現近距離和幾百、數千甚至上萬公里的遠程傳輸,是中遠程無線通信的重要手段,在惡劣條件下甚至是唯一手段。短波通信無依托、無基站,抗毀性好、穩定性強,廣泛應用于航空、水上、陸地,通信、雷達、導航等各個領域、各類業務。

抗日戰爭時期,設在延安的15瓦和50瓦廣播電臺可以實現數百公里甚至上千公里的遠距離通信,但今天即便使用幾百瓦甚至幾十千瓦的短波電臺也難以達到這樣的效果。這是因為電磁環境也出現了“霧霾”。統計數據顯示,本世紀以來我國的短波背景噪聲每年提高約1分貝。

電離層為全人類所共同擁有,利用電離層來傳播的短波業務具有典型的地域和頻譜不可分割性。短波的強背景噪聲干擾是沒有國界的,相當于白噪聲干擾,是用常規方法無法抵抗的,也是全球范圍的電磁問題,已經嚴重威脅到了短波業務的生存與發展,成為無線電領域新的國際性難題。這其中,有兩個關鍵問題需要關注:一是短波電磁環境的惡化機理,二是應該如何治理。

影響短波電磁環境的主要因素包括太陽活動、天象活動、氣象活動以及人為因素。其中,人為因素是可控、可衡量的,可以用經濟學中的“外部不經濟”原理來分析、測試和描述。所謂“外部不經濟”就是只管自己、不顧別人,只顧提升自己的經濟指標,而不計自身對環境的污染。

一項相關測試的結果顯示,高鐵、高壓電線、電焊機、廣播臺站、大型通信臺、電動車充電設備等對短波通信都可能產生影響。結合數據分析和ITU已有的數據、標準,可以得出以下幾個結論:一是自然要素未見明顯變化;二是個體工業干擾源對短波電磁環境影響不明顯;三是非合作的頻率競爭和無用發射增大是電磁環境惡化的兩個主要原因。為了對抗電磁環境惡化所帶來的負面影響,用戶又會進一步提高發射水平,從而使電磁環境更加惡化。這就是典型的只顧自己、不顧別人的“外部不經濟”性。

原因找到了,又該如何應對呢?姚富強院士帶隊的研究團隊提出了全球治理短波電磁環境的原理與方法,針對非合作頻率競爭以及無用發射增大給出了治理方法,并于2015年10月份在無線電全會期間獲得了ITU-R的采納與批準,并以ITU的六種官方語言進行了發布。

最后,姚富強院士提出了幾點發展建議:一是充分認識電磁環境的現狀,認清電磁環境不和諧、電磁環境污染嚴重的事實。二是推進電磁頻譜管理向電磁環境管理轉變,以全球短波電磁環境治理為切入點,以國內先行、國際推廣為發展策略,構建電磁環境命運共同體。三是建立全球短波電磁環境治理的示范系統,在我國在已建電波環境監測網的基礎上,建立全球短波電磁環境專項治理示范系統及其所需的短波電磁環境信息服務中心。

-

電磁

+關注

關注

15文章

1138瀏覽量

51965 -

無線電

+關注

關注

60文章

2148瀏覽量

116808 -

短波

+關注

關注

0文章

45瀏覽量

18462

原文標題:院士視角丨中國工程院院士姚富強:電磁環境應納入可持續發展戰略

文章出處:【微信號:EMC_EMI,微信公眾號:電磁兼容EMC】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

發布評論請先 登錄

相關推薦

軟通動力蟬聯CSO全球可持續發展論壇“首席可持續發展官”獎項

軟通動力蟬聯首席可持續發展官

英飛凌連續15年入選道瓊斯可持續發展指數

淺談意法半導體的可持續發展戰略

立訊精密入選2024可持續發展最佳實踐案例

AI在環境可持續發展方面的作用

中國工程院院士沈昌祥到訪大唐高鴻參觀考察

智慧城市在可持續發展中的應用

中興通訊發布2023年可持續發展報告

長電科技持續推動行業可持續發展

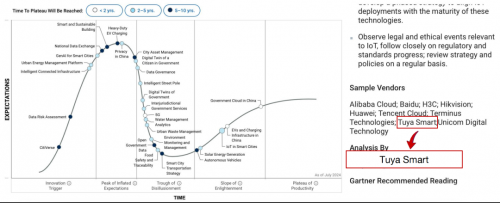

持續領跑 涂鴉智能再度入圍Gartner《 中國智慧城市和可持續發展技術成熟度曲線》報告

29年前,中國首位上將院士提出:MEMS等微納技術對國家科技戰略發展很重要!最早倡導

中國工程院院士王堅:中國AI發展電力無憂

創新與責任并重!中國星坤連接器的可持續發展戰略!

中國工程院院士姚富強:電磁環境應納入可持續發展戰略

中國工程院院士姚富強:電磁環境應納入可持續發展戰略

評論