本文來自于第八屆中國機器人峰會上熊有倫院士題為《凝心聚力,實現共融機器人產業群的創新發展、跨越發展》的報告,通過錄音整理而成。

文章首先從機器人的概念談起,介紹了機器人的分類及其對產業、科技、生產、教育等的影響;接著重點圍繞共融機器人產業群的創新發展進行論述,一是要夯實科學技術基礎,加強基礎研究、突破關鍵技術、解決“卡脖子”問題;二是要加強機器人科技人才教育與培養,支持高校科研院所培養專業技術和復合型高端人才。此外,在夯實科技基礎部分,文章重點介紹了華中科技大學在機器人化智能制造、軟體機器人等方面開展的基礎研究工作及相關成果。

▍1.共融機器人

1.1 機器人的定義

教科書的序言對機器人提出了一個模糊定義,將機器人作為“操作”“海陸空”“人機共融”三個子類的合并。其中,“操作臂”為工業機器人和建筑機器人,包括焊接、噴漆、裝配機器人,工程機械等;海陸空主要包括無人機、智能駕駛、網聯汽車、水下機器人(AGV&AUV)等;人機共融意為擬人、仿生、類生機器人,包括:微納機器人、細胞操作機器人、軟體機器人等。根據機器人的定義,可以借用共融機器人來表示機器人的內涵和外延,刻畫機器人的本質和特征,描述機器人的演變。

如今,機器人制造、建造,機器人進入海陸空,機器人用于康復醫療、微創手術等都對人類社會、經濟發展、日常生活產生巨大影響,共融機器人的發展離不開機器人產業的規劃、技術的進步以及人才的培養。

1.2 機器人與汽車的完美結合

1.2.1 機器人與汽車早期結合

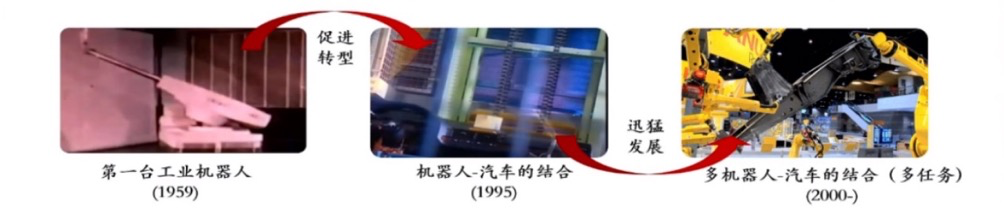

上世紀80年代,機器人與汽車的完美結合(圖1)不僅帶動工業機器人的迅猛發展,而且促進汽車工業從自動化邁向數字化,成為20世紀的偉大科技成就。同時也是產業技術進步的標志之一,是先進生產力的重要組成部分。

圖1 機器人與汽車的結合

羅森布洛克(H.H.Rosenbrock)教授在其報告“自動化與社會”(Automation and Society)中批判了1979年以前英國工黨關于限制采用工業機器人的政策,導致英國的汽車工業長期處于落后的狀態,直至今日依舊落后于德國、日本、美國、法國、意大利、韓國。我國吸取了英國的經驗教訓,大力發展汽車工業,三年疫情雖然導致五金出口普遍減少,但是汽車出口有所增加,這是現代工業體系建立的一個表現。

1.2.2 機器人與汽車的深度融合

本世紀以來,機器人與汽車逐漸實現深度融合,以新能源、新材料和電子信息等為代表的技術創新正在改變著制造業的要素配置方式、生產組織模式和產業發展形態。

新能源汽車、網聯汽車等的蓬勃發展將推進汽車的輕量化、電動化、智能化。例如,2019年沃爾沃公司展示的概念車360c沒有駕駛室,只有工作空間跟生活空間,智能汽車(圖2)將不再只是一個交通運輸工具,而是人類的移動工作空間和移動生活空間,將極大地改變人們的生活方式,成為實體經濟的重要載體并產生重大的社會經濟效果。

1.2.3 機器人和汽車的融合發展對社會經濟的影響

憑借機器人技術構建萬物皆可自由移動的生態系統,使物體無論何種體積或形狀都可在2D和3D空間自由運動。最終實現所有物體都被賦予移動性的“Mobility of Thing(MoT)”生態系統(圖3)。

現代汽車在2022年消費電子展(Consumer Electronics Show,CES)上發布機器人愿景——機器人技術與元宇宙相結合的“Metamobility”將拓展移動出行的維度,實現超越現實到虛擬世界的終極移動出行自由。

1.3 機器人學的產生與發展

機器人學(Robotics)是研究機器人的學問,其概念、內容不斷擴大并逐漸衍生為一門交叉融合、綜合開放的機器人科學(Robotics Science。機器人學的產生是實現機器人創新發展和跨越發展的引擎。機器人學幾乎和第一代工業機器人同時產生,機器人的發展使得機器人學內容更加豐富。

1.3.1 從力學角度看機器人學

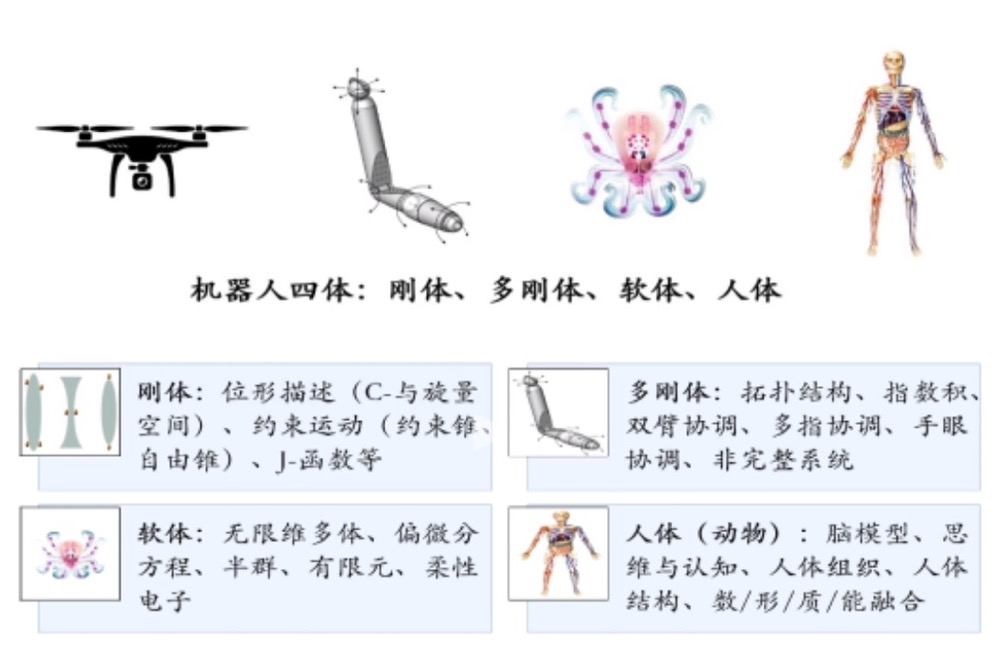

從力學的角度看,機器人學是研究剛體、多體、軟體、人體(動物)的運動(規劃與控制)和接觸作用(形封閉和力封閉),并且要實現智能化。對于剛體而言,運動的描述不能采用線性代數,要采用力學代數;多剛體涉及拓撲結構、指數積、雙臂協調等問題;軟體作為無限維的多體,需要運用偏微分方程、半群、有限元等方式;對于人體的研究更為復雜,包括腦模型、思維認知、人體組織結構等(圖4)。因此,機器人學的發展同時也促進了力學、生命科學、信息科學、人工智能、生物智能等多學科的發展。

圖4 機器人的“四體”研究

1.3.2 從其他角度看機器人學

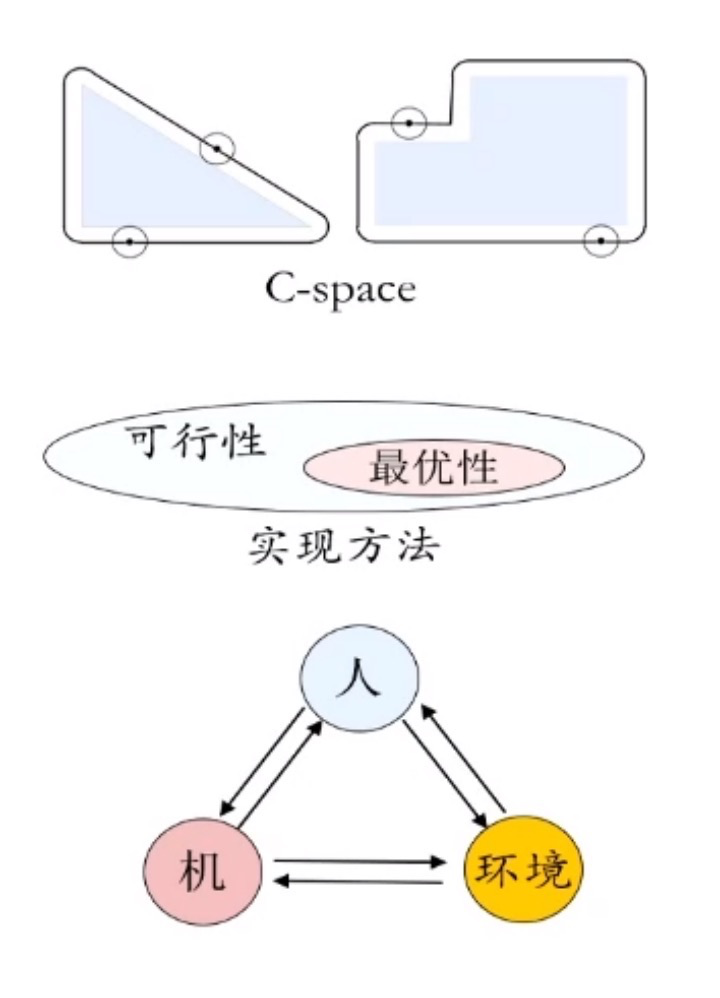

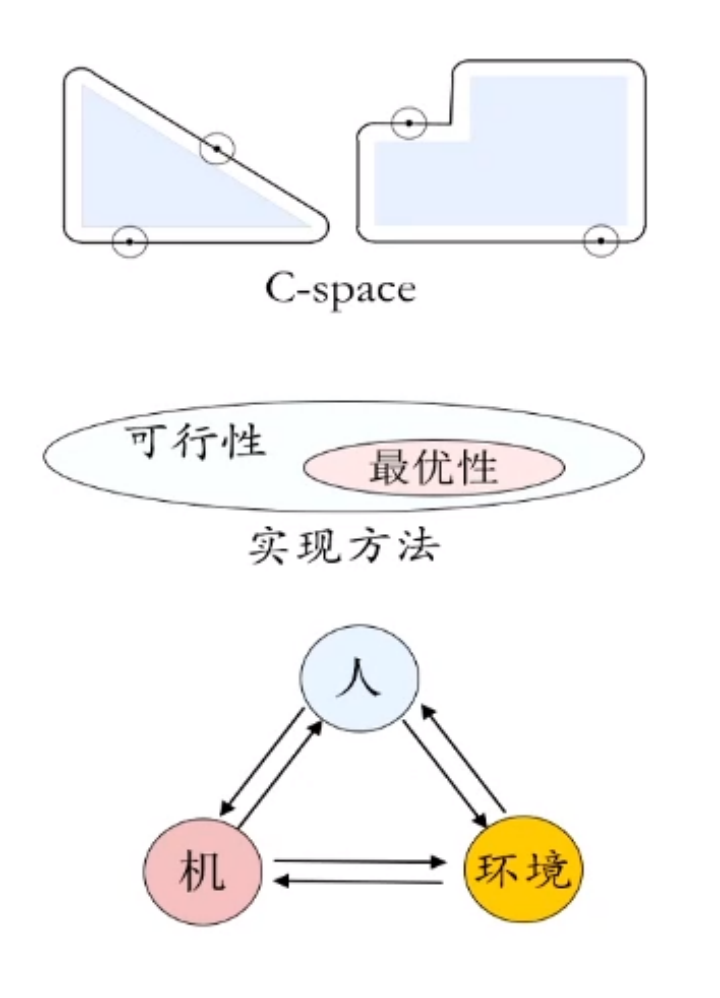

機器人是關于“形”的科學問題,研究工作空間圖像和點云數據的獲取、曲面重構、幾何造型,以及在形位空間(C-Space)(圖5)中機器人的約束和運動之間的關系。

圖5 C-Space

機器人還是關于“性”的科學問題,研究過程中需要解決機器人在建模、仿真、規劃、控制、設計、離線編程、導航等問題,包括問題的可行性、最優性和計算機實現方法。

同時,人—機—環境共融(圖6)也是機器人學的關注重點,人與機器人之間的通訊、控制、合作與協調等,以及相互交流、相互影響、相互作用的耦合關系。人類的終極目標是建立和諧社會,包括人與人之間的和諧,人與自然的和諧,人與機器人之間的和諧。

圖6 人—機—環境共融

▍2.機器人產業群

2.1 產生與發展

機器人產業群是實體經濟的重要載體,其發展極大加快了實體經濟數字化、智能化和柔性化的進程,是現代產業體系的重要組成部分。從中央政治局會議到二十屆中央財經委員會第一次會議,“加快建設以實體經濟為支撐的現代化產業體系”多次出現在中國頂層部署之中,機器人產業群的發展應當引起更大的重視。

按照機器人的定義,機器人產業群也能夠分為三個子類,操作類(工業機器人和建筑機器人)、海陸空類、人機共融類。操作類的產業群要實現數字化,提升傳統工業機器人的生產效率、優化產品質量、實現靈活生產、提升安全性,并利用數字驅動的優化實現持續改進,從而提升企業競爭力和可持續發展。海陸空類的產業群要逐步實現智能化,包括行為智能與產品智能,智能化的機器人具備自主感知、決策和執行能力,能夠應用于海陸空多個領域(如制造業、物流業、醫療等),推動科技進步創新,提高工作效率與生產力,增強安全性并降低風險,改善人類生活質量,為人類社會帶來巨大的價值和影響。人機共融類不僅要實現數字化、智能化,還要實現柔性化。柔性化的機器人能夠快速適應不同任務和工作環境的需求,實現生產線的高效靈活運作,提高生產線的靈活性和效率,拓展應用領域和增強人機協作能力,通過與人類進行緊密的協作和交互,實現更高效、安全和多樣化的生產和服務,目前,柔性電池的發展是實現柔性化的一個重要途徑。

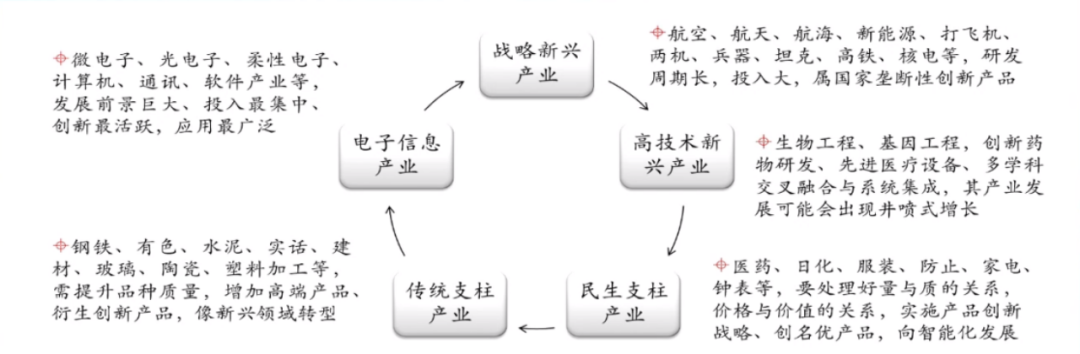

共融機器人產業群(圖7)涵蓋5類產業,電子信息產業、戰略新興產業、高技術新興產業、民生支柱產業和傳統支柱產業。作為工程科學最活躍的領域,共融機器人催生了許多新技術、新理論、新軟件、新方法,是構建現代化產業體系的基礎,也是勞動密集型產業向高技術產業轉型的基礎,對此,要給予機器人產業群發展極大的重視。

圖7 共融機器人產業群

2.2 國際發展戰略

國際方面,美國在2011-2013年間相繼推出“國家機器人計劃”及2.0版機器人發展路線圖,2016年制定新的路線圖,旨在占據美國在下一代機器人的領先地位。歐盟及歐洲機器人協會于2014年聯合啟動“火花計劃”,到2020年已投入28億歐元用于研發基于大數據、云計算、移動互聯網等新一代信息技術的高級機器人。

未來,機器人與新能源汽車的深度融合,將帶動汽車沿著智能、綠色和安全的方向發展,智能汽車與無人機、水下機器人(圖8)一起,形成共融機器人產業,這將是今后30年各國爭奪的戰略高地。

2.3 機器人與制造業發展

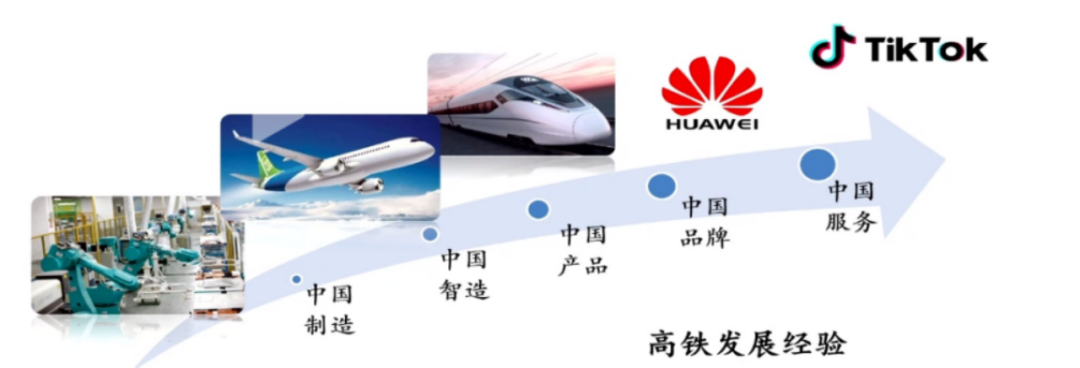

機器人產業群實質是機器人與制造業發展之間的關系,中國各大產業發展進程通常有五個階段,從中國制造到中國智造,到產品,到品牌,最后是服務(圖9)。從中國高鐵的發展中可以汲取一定的經驗,引進消化、自主研發、創建品牌、服務世界要逐步進行。

圖9 中國產業發展進程

▍3.機器人產業集群的創新發展

機器人是制造業重要的支柱,已成為第三次工業革命和第四次工業革命的一個重要增長點,影響全球制造格局。要實現機器人產業集群的創新發展一是要夯實科技基礎,二是要加強人才培養與教育

3.1 夯實科技基礎

機器人產業群要實現創新發展首先要夯實科技基礎(圖10),習近平總書記指出,“要針對創新鏈的前端和終端,加強科技基礎研究”,而在機器人核心技術方面只有加強科技基礎研究,才能突破顛覆性技術。卡脖子問題是目前面臨的最大難題,其實質是基礎原理、基礎性研究,包括理論研究和事業研究的缺乏,因此夯實基礎顯得更為重要。

近年來,華中科技大學圍繞機器人化智能制造開展基礎研究,并取得了較好的效果。

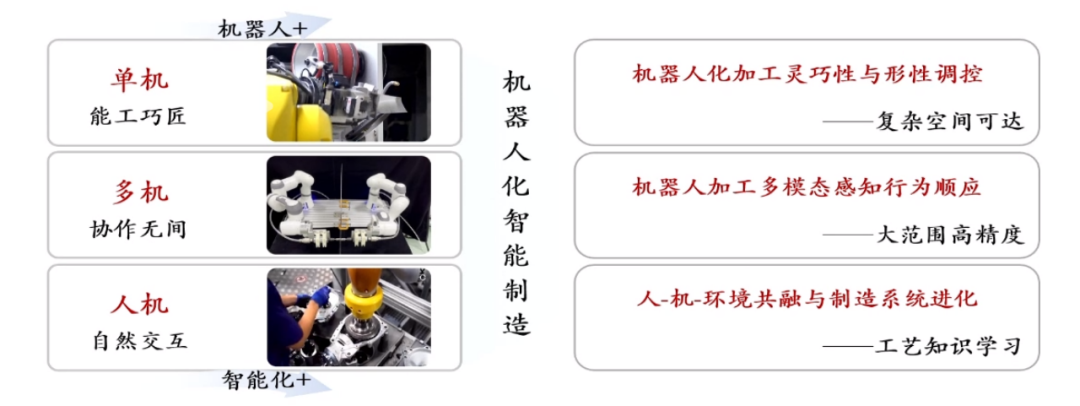

3.1.1 機器人化智能制造

所謂機器人化智能制造,其本質是利用機器人靈巧、順應和協同等特點,將人類智慧和知識經驗融入制造過程,實現不確定性非結構化環境下的機器人自律制造。圍繞機器人化智能制造,華中科技大學提出三大科學問題(圖11),第一個是機器人化加工的靈巧性和線性調控,用于解決復雜空間;第二個是機器人加工多模態感知行為順應,重點解決大范圍高精度的加工難題;第三個是人—機—環境共融制造系統的進化,是一種知識的積累、加工方法的改進,可以實現工藝知識學習和制造系統的進化。

圖11 機器人化智能制造

3.1.1.1 機器人加工創新系統開發

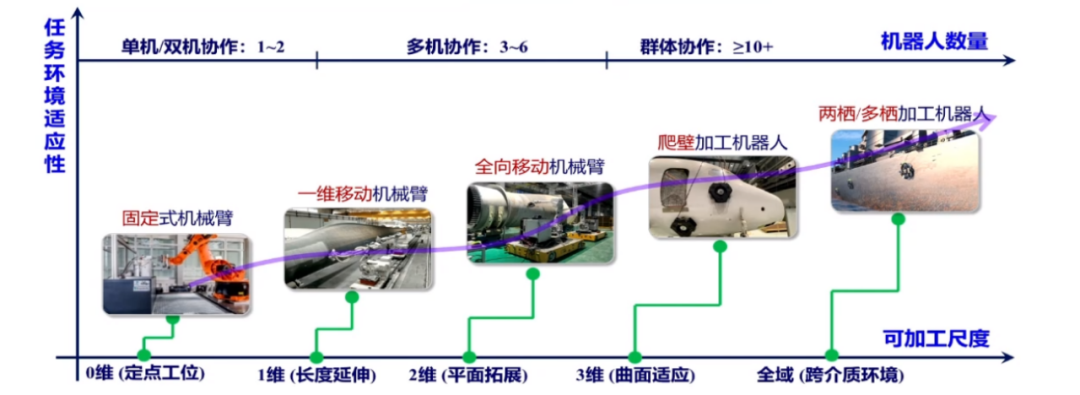

機器人加工創新系統(圖12)的開發,提升了機器人對于任務環境的適應性以及可加工的尺度。面對固定的機床,機器人從一維移動到二維移動到如今爬壁加工機器人的三維移動。兩棲/多棲加工機器人跨介質環境的能力,能夠突破加工尺度、地域、時間的三重約束,利用無處不在的機器人、傳感(感知)和人工智能,實現無處不在的制造。

圖12 機器人加工創新系統

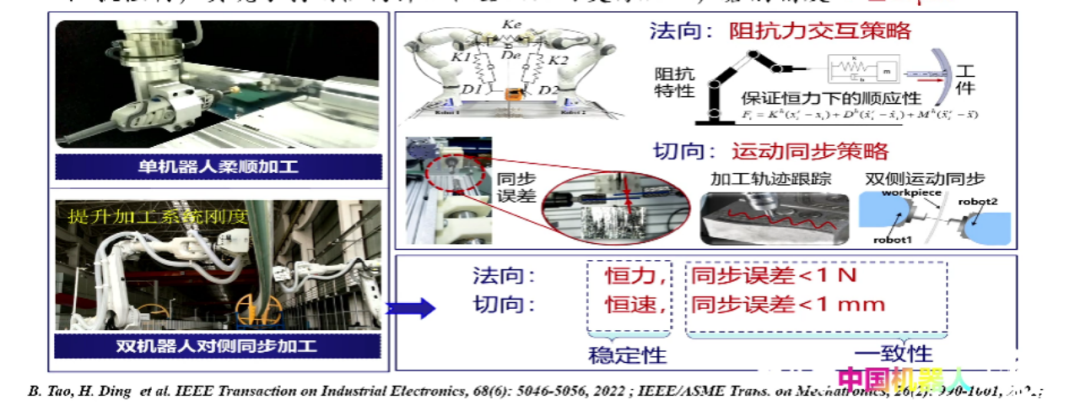

3.1.1.2 大型構件多機器人協同加工模式創新

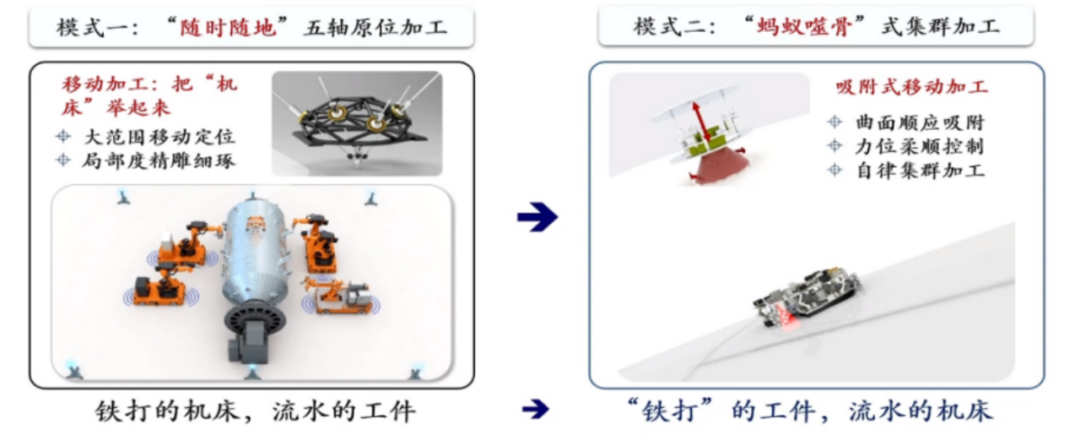

在突破加工尺度、地域和時間約束的基礎上,大型構件多機器人協同加工能夠實現“隨時隨地五軸原位加工”,通過大范圍移動定位和局部精雕細琢,把“機床”舉起來;另外“螞蟻噬骨”式集群加工通過曲面順應吸附、力位柔順控制、自律集群加工實現吸附式移動加工(圖13)。

圖13 大型構件多機器人協同加工模式

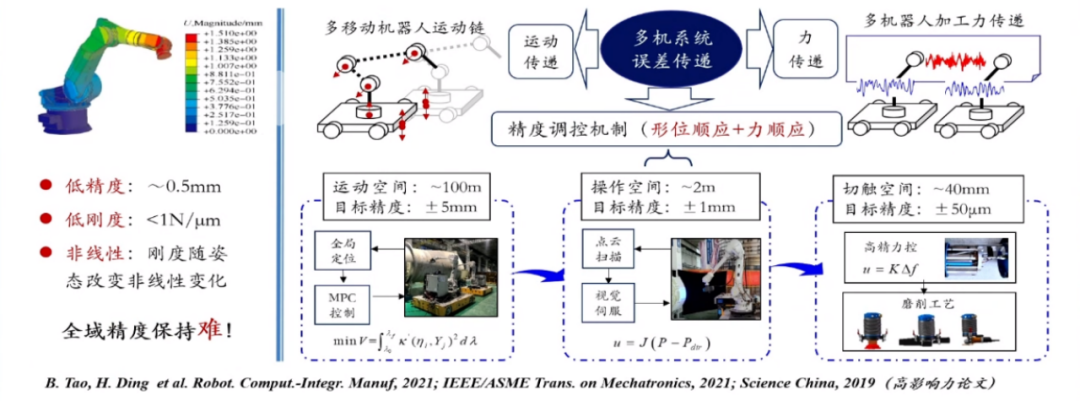

3.1.1.3 機器人加工全域精度可控理論

工業機器人要求低精度、低剛度,目前剛度隨姿態改變產生非線性變化,全域精度的保持非常困難。筆者及其研究團隊提出了“機器人加工全域精度可控理論”(圖14),建立了超大尺度空間機器人移動加工誤差順應補償機制與精度可控理論,實現了大型復雜構件(>50m)全域高精度磨拋加工(精度優于±50um,Ra1.6um)。

圖14 機器人加工全域精度可控理論

3..1.1.4機器人測量—操作—加工一體化技術

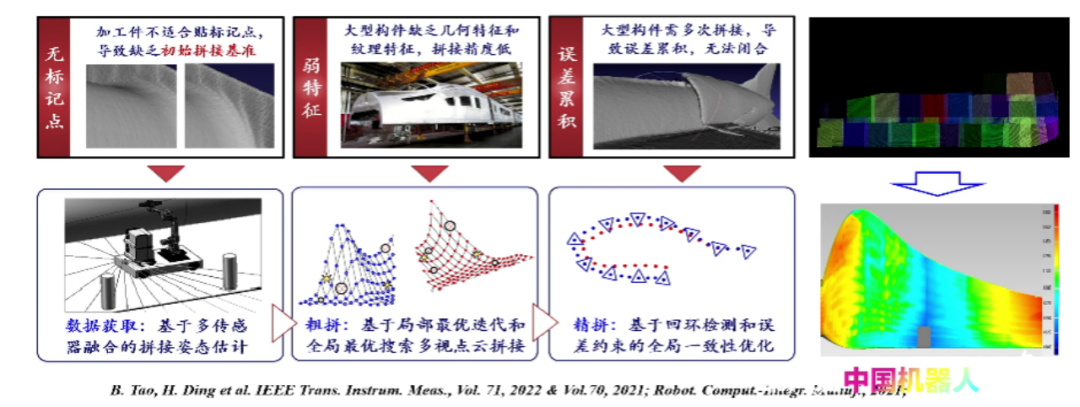

(1)全場景跨尺度測量

目前大型加工件在拼接測量方面存在許多問題,如加工件無標記點導致的初始拼接基準缺乏、缺乏幾何特征和紋理特征導致拼接精度低等,對此,筆者及其團隊成員提出了全場景跨尺度測量(圖15),建立了“局部精掃—鄰域拼接—全局優化”的大型構件拼接測量方法,突破了工件表面非朗伯高光反射、弱結構特征對拼接測量的影響。

圖15 全場景跨尺度測量

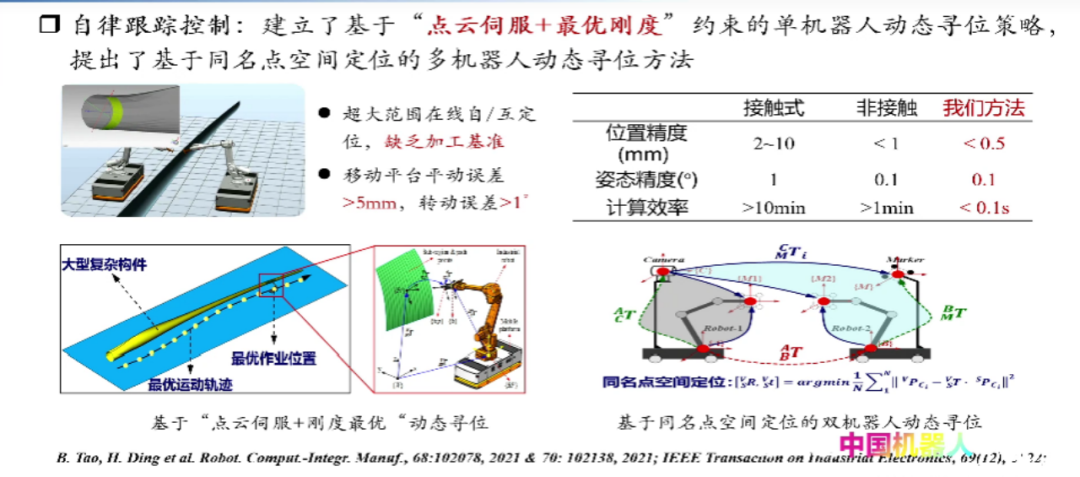

(2) 自律跟蹤控制

基于操作過程中超大范圍在線自/互定位缺乏加工基準,移動平臺平動誤差>5mm、轉動誤差>1等現存問題,筆者及其團隊建立了基于“點云伺服+最優剛度”約束的單機器人動態尋位策略,提出了基于同名點空間定位的多機器人動態尋位方法(圖16)。

圖16 自律跟蹤控制

3.1.1.5 自適應加工

在加工技術方面,通過探索—學習機制,實現單機自適應加工(圖17)。基于剛柔對偶、非線性阻抗控制,實現了弱剛性構件雙機器人互為支撐加工,極大地提升了精度,磨削精度≤±20um。

圖17 自適應加工

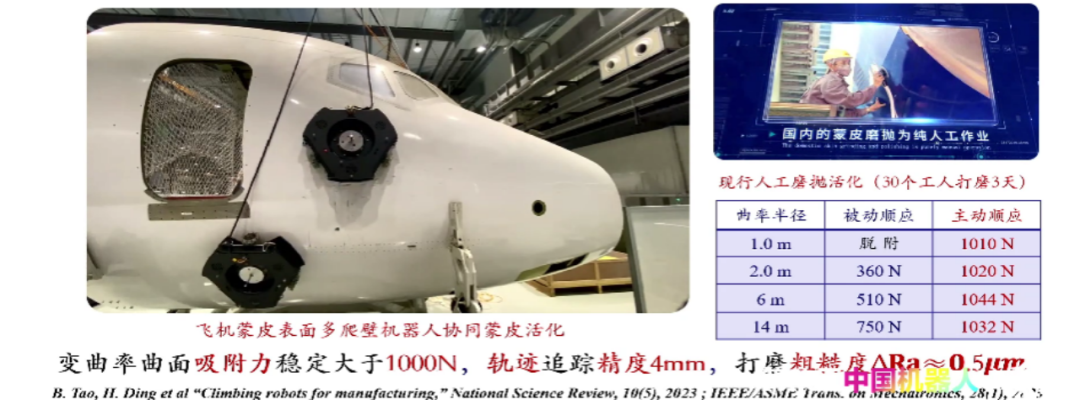

3..1.1.6 大型復雜構件吸附式移動機器人集群制造

爬壁加工機器人是具備變曲率曲面主動順應吸附與自適應恒力磨拋的機器人,目前正在上海飛機制造公司進行工藝驗證(圖18)。飛機蒙皮表面多爬壁機器人協同蒙皮活化,變曲率曲面吸附力穩定大于1000N,軌跡追蹤精度為4mm,有望突破大飛機蒙皮活化產能瓶頸。

圖18 大型復雜構件吸附式移動機器人集群制造

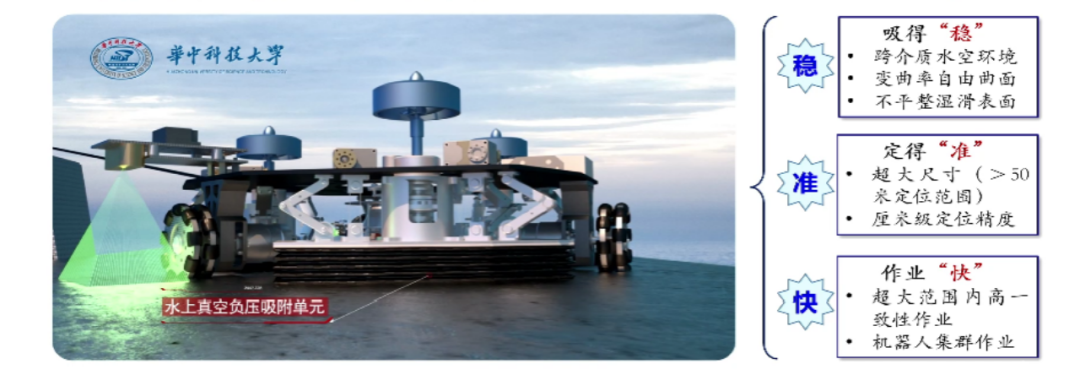

3..1.1.7 大型復雜構件機器人集群跨介質制造

兩棲吸附式移動機器人集群(圖19)不僅可以在陸地作業,也可以在水下作業,為海工裝備在役運維提供了變革思路。該吸附式移動機器人具有吸得“穩”、定得“準”、作業“快”的特點,可見大型復雜構件機器人的制造也逐漸呈現出突破制造尺度、地域、時間的約束。

圖19 大型復雜構件機器人集群跨介質制造

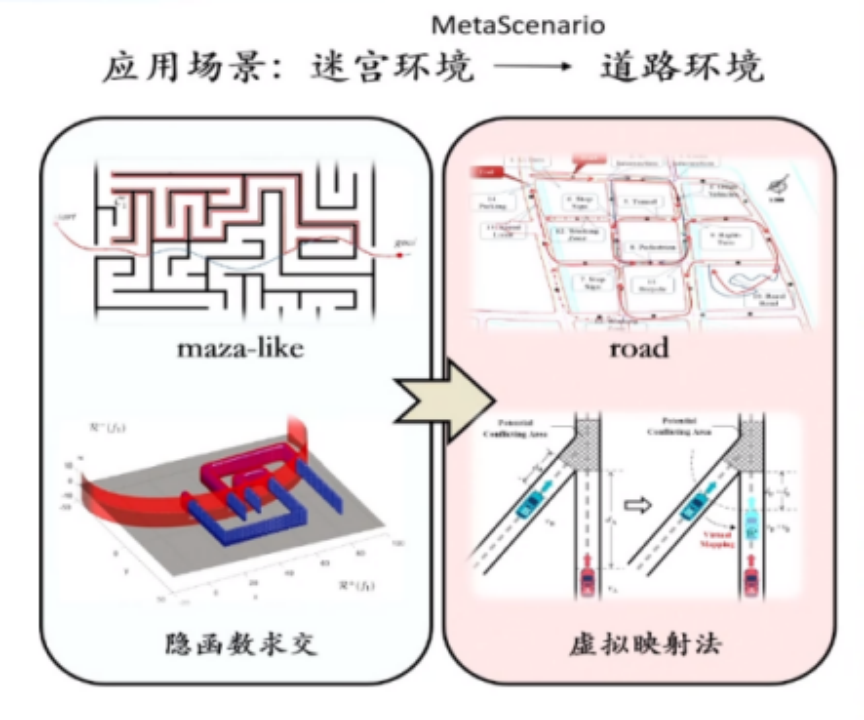

3.1.1. 8規劃、控制、避障,2D—3D一體化方法

海陸空機器人與工業機器人在學科上的共同之處在于運動規劃、軌跡控制與實時避障,且都要采取二維、三維統一的方法(圖20)。意大利熱那亞大學Antonio Sgorbissa發表于《國際機器人研究雜志》(International Journal of Robotics Research)的文章二維度和三維集成機器人規劃、路徑跟蹤和避障:輪式機器人、水下機器人和多旋翼(Integrated robot planning, path following, and obstacle avoidance in two and three dimensions: wheeled robots, underwater vehicles, and multicopters),提出了一種創新的、集成的解決方案,用于路徑規劃、路徑跟蹤和避障,適用于2D和3D導航。該方法以連接起點和目標位置的通用曲線作為輸入,即使在沒有全局信息的情況下,也能在迷宮環境中找到從起點到目標的對應路徑,最終避免了局部感知障礙。

圖20 規劃、控制、避障,2D—3D一體化方法

3.1.1.9 手眼系統與ADAS車載系統

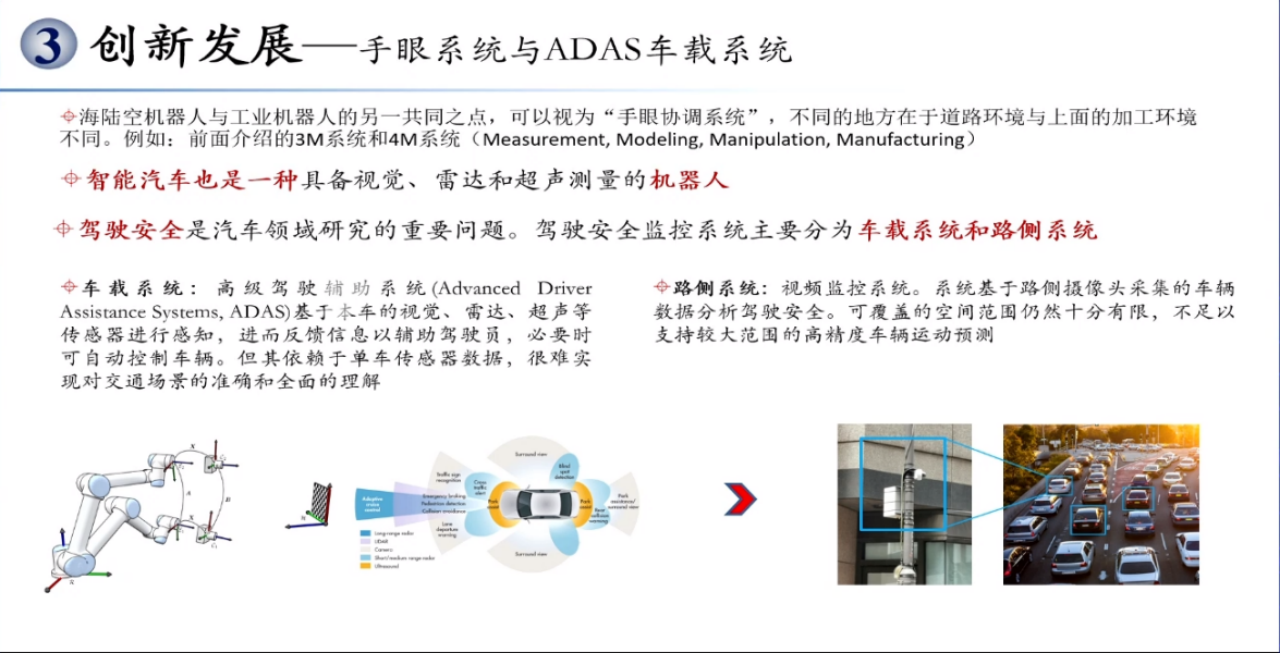

海陸空機器人與工業機器人的另一共同之處可以視為“手眼協調系統”,不同之處在于道路環境與上面的加工環境。智能汽車也是一種具備視覺、雷達和超聲測量的機器人,駕駛安全作為汽車領域研究的重要問題,駕駛安全監控系統主要分為車載系統和路側系統(圖21)。

圖21 車載系統與路側系統

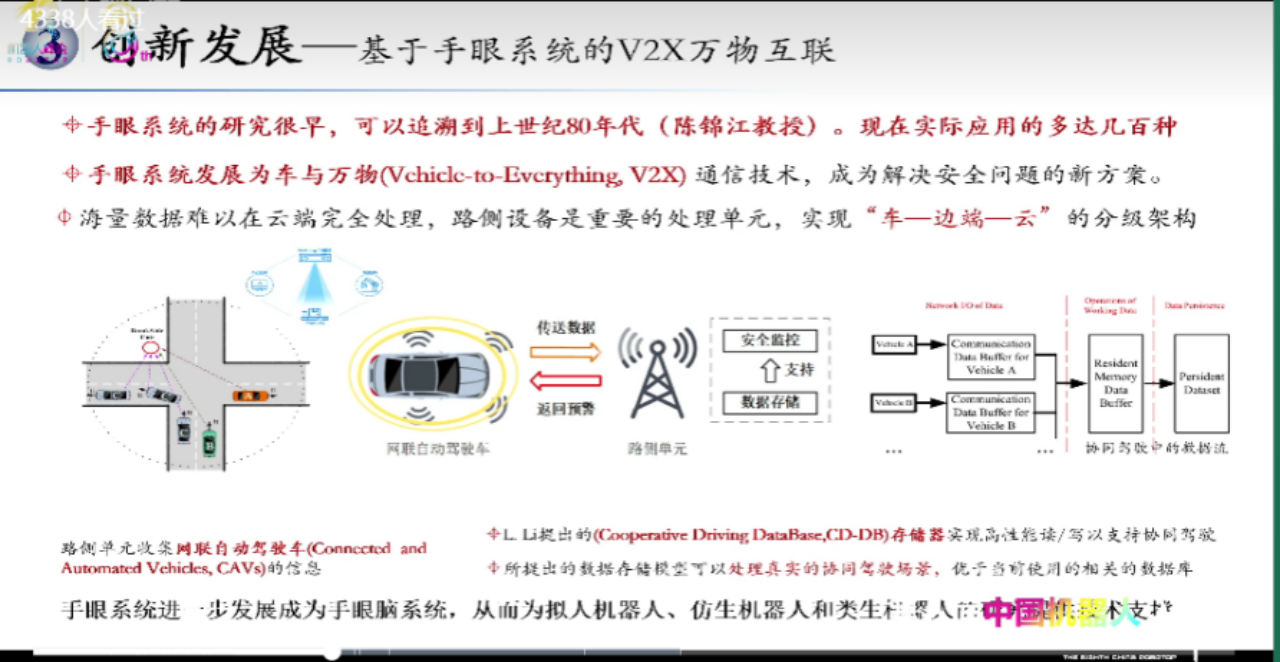

手眼系統的研究很早,可以追溯到20世紀80年代,現在實際應用多達幾百種,目前逐漸發展為車與萬物(Vchicle-to-Everything, V2X)通信技術,成為解決安全問題的新方案,車載系統和路側系統就是基于手眼系統的V2X萬物互聯(圖22),因海量數據難以在云端完全處理,路側設備成為重要的處理單元,實現“車—邊端—云”的分級架構。此外,手眼系統可以進一步發展成為手眼腦系統,從而為擬人機器人、仿生機器人和類生機器人的研究提供技術支撐。

圖22 基于手眼系統的V2X萬物互聯

3.1.1.10 自主無人艇集群協同控制

自主無人艇集群協同控制技術要求同步“快”、調控“靈”、種類“多”,能夠充分利用局部信息加快同步,高效精準調控集群構型應對突發狀況,在多重約束下協同多類無人艇,即實現異構無人艇集群的協同捕獲(圖23)。無人艇集群在突破異構動力學約束的情況下,實現分布式航道測量和穩定模態漸進耦合的協同控制。

圖23 異構無人艇集群協同捕獲

3.1.1.11無人艇—無人機集群跨域協同

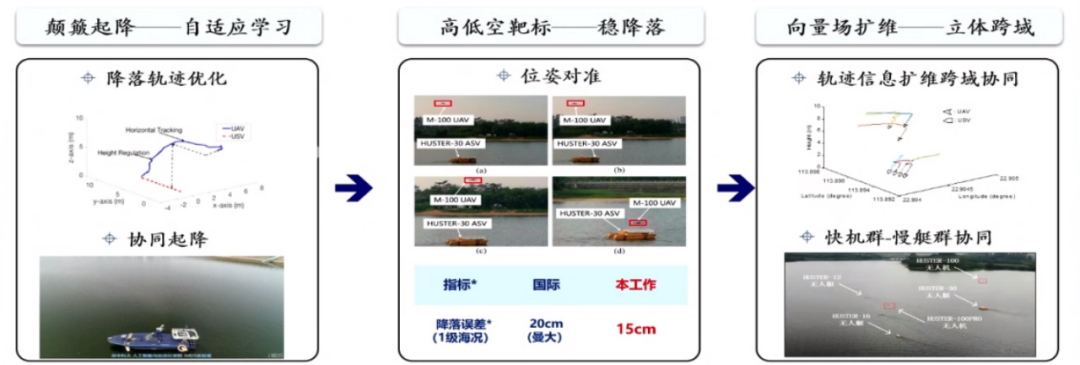

無人艇、無人機集群的協同是一種跨領域的協同方式(圖24),通過研究訓練,能夠提高協同無人艇—無人機種類,以及降低無人艇—無人機協同降落的誤差。

圖24 無人艇—無人機集群跨域協同

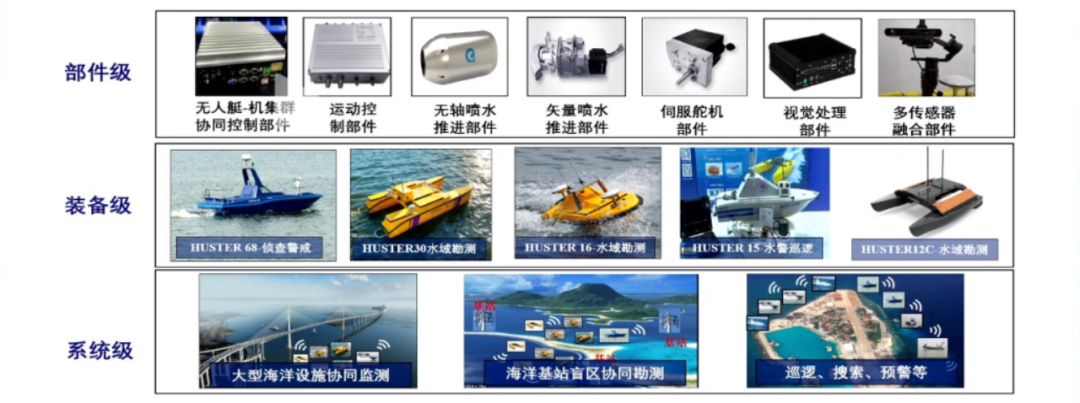

同時,筆者及其團隊自主研發了系列感知、驅動、調控部件,從1.2米到10米20噸的系列十余類巡邏、偵查、警戒等無人艇裝備(圖25)。

圖25 無人艇裝備、核心功能部件及應用系統

3.1.2 軟體機器人

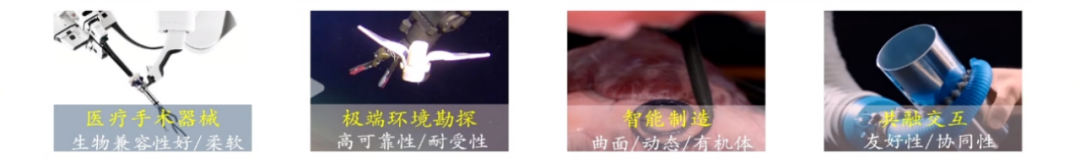

中國國家自然基金委“共融機器人基礎理論與關鍵技術”重大計劃與科技部“智能機器人”重點專項都將剛柔軟融合技術列為重點指南方向。軟體機器人(圖26)憑借柔順、大變形,友好交互等特征,在醫療、勘探、制造、人機交互等領域具有強大的應用潛力。作為材料學、仿生學、機器人學等多學科深度交叉的產物,由于其基于軟材料和大變形特性,完全顛覆了原來以硬質材料和小變形為主的設計方法和加工體系。目前國際上新的軟體機器人設計方法和加工工藝不斷涌現,使得軟體機器人研究成為機器人研究的最前沿。

圖26 軟體機器人

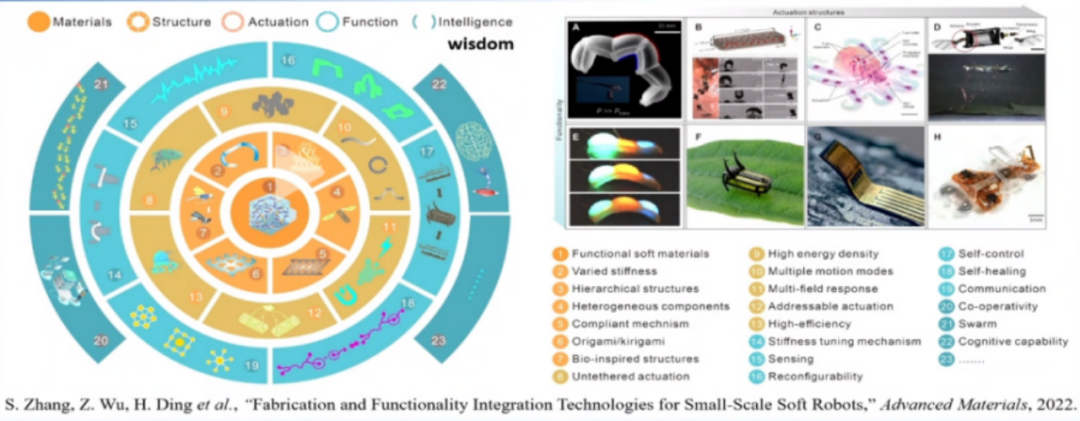

微小軟體機器人(圖27)是將材料通過加工做成有用的結構并產生動作,這些動作構成的一些功能就是機器人的功能,更重要的是該機器人不僅有動作、功能,而且具有生物智能。微小軟體機器人從材料、結構、驅動、功能和智能(智慧)多層次的制備與性能的集成工藝,概括新軟體機器人的設計方法,為進一步揭示微小軟體機器人的人工進化、人工選擇提供理論依據和技術手段,將人工智能和生物智能結合起來,用人工進化代替自然進化。

圖27 微小軟體機器人

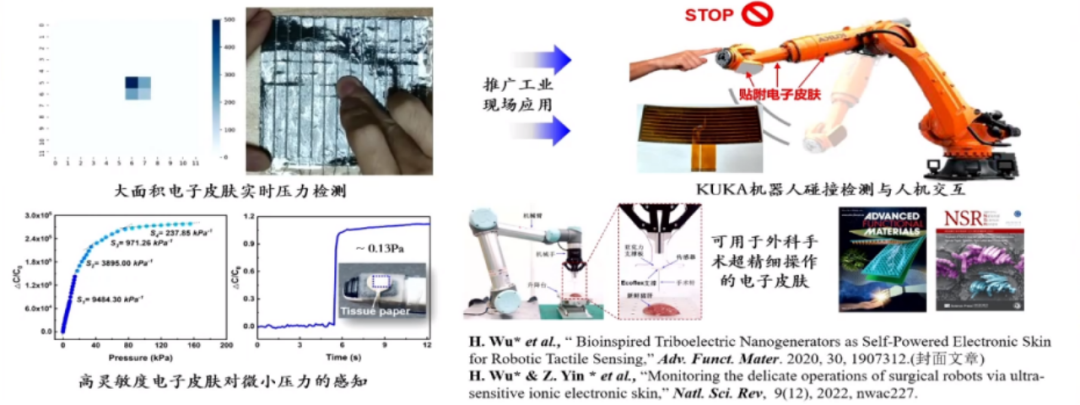

3.1.2.1 機器人電子皮膚與類人觸覺感知

機器人電子皮膚(圖28)是將各種電子元器件集成在柔性基板上而形成的皮膚狀的電路板,具有和人體皮膚一樣的柔韌性和彈性,以及類人觸覺感知。筆者及其團隊研發的電子皮膚最小檢測力為0.1Pa,靈敏度為9500KPa-1,1032通道大面積檢測,響應時間小于30ms,目前已經大面積應用于KUKA機器人末端軸,實現工業現場碰撞檢測與人機交互。

圖28 機器人電子皮膚

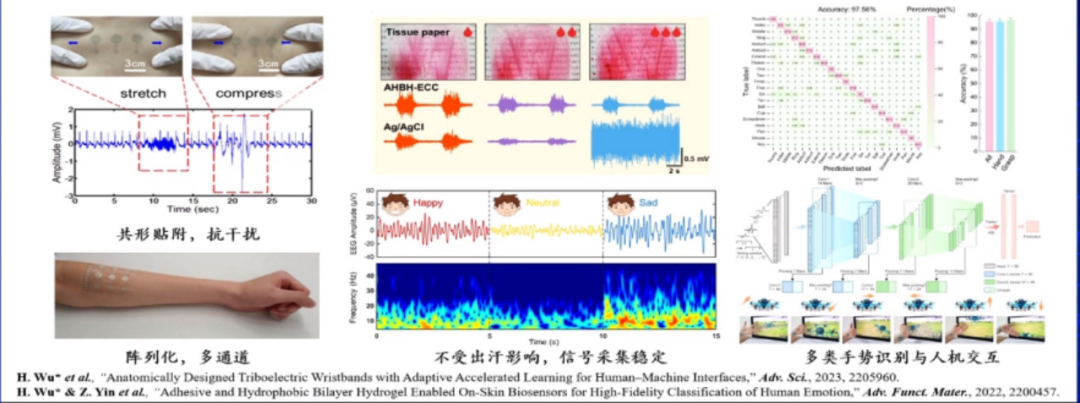

3.1.2 .2人機交互與人體意圖識別

通過同步采集多通道肌電信號和運動信號,能夠實現21種手勢的識別(圖29)且準確率高達97.56%,在肌電控制、人機交互方面有著廣泛的應用場景,憑借低延遲的特點,實現對多種智能設備的實時、無線、非接觸式控制。

圖29 人機交互與人體意圖識別

3.1.2.3 柔性混合電子系統應用于人體狀態檢測

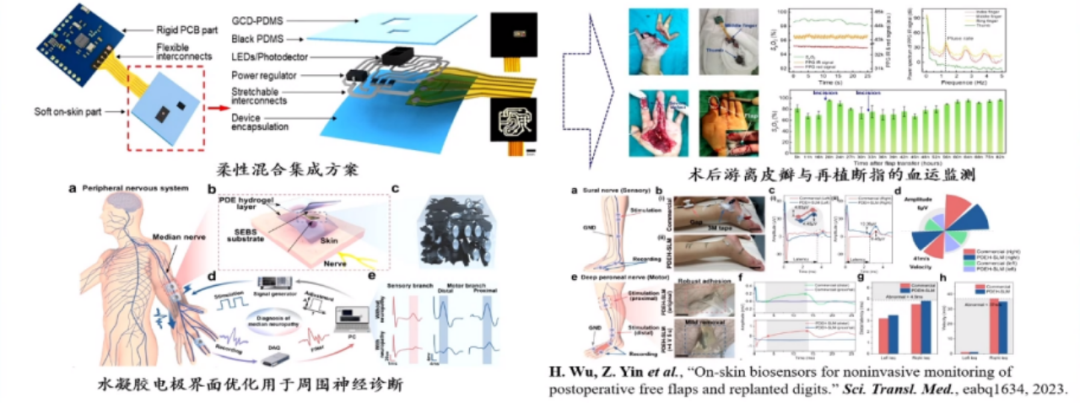

通過開發可貼附于皮膚表面的傳感系統,采集生理電、血氧、體溫等信號,綜合反映人體生理和心理狀態,可用于術后游離皮瓣與再植斷指血運檢測系統、智能水凝膠電極精確診斷周圍神經病變(圖30)。

圖30 柔性混合電子系統應用于人體狀態檢測

▍4.人才培養與教育

人才培養是實現創新發展的關鍵,《“十四五”機器人產業發展規劃》提出,“到2025年我國成為全球機器人技術創新策源地、高端制造聚集地和集成應用新高地”,“加強機器人科技人才培養,支持高校和科研院所培養專業技術和復合型高端人才。鼓勵校企聯合開展產學合作協同育人項目,推行訂單培養、現代學徒制等模式,培養產業發展急需人才”。

對此,筆者認為人才的培養與教育應該關注三點內容,第一,共融機器人產業群的跨越發展已推動新工科與新醫科的發展與融合(圖31);第二,加強基礎研究和創新人才培養,將產學研三者結合,多學科融合交叉(STEM+),能夠產生聚集效應;第三,要培養多模式(研究型大學/普通高校/職業學校)、多層次(研究生/本科生/專科生/技工)復合型創新人才。

4.1 復合型創新人才的培養

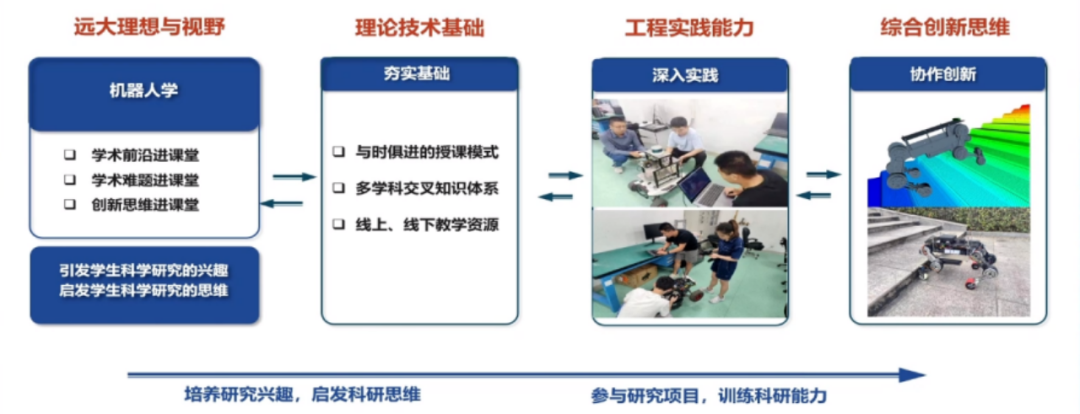

培養復合型創新人才(圖32)要注重理想視野、理論技術、實踐能力、創新思維等多方面的培養內容。通過學術前沿、學術難題引發學生對于科學研究的興趣,啟發科學研究的思維,同時以教學夯實理論技術基礎,積極參與研究項目,訓練科研能力,實現不斷創新。

圖32 復合型創新人才的培養

4.2 機器人科學的性質與發展

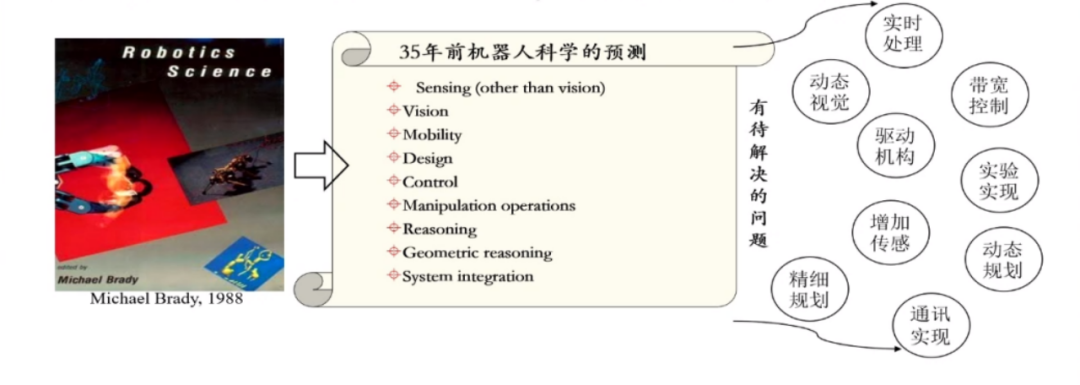

復合型創新人才的培養對于機器人科學的發展同樣重要。機器人科學與制造科學一樣,是一門工程科學,維納的控制論和錢學森的工程控制論是工程科學產生的兩個重要里程碑。1988年以前,Michael Brady前瞻性的預測機器人科學的九大問題(圖33),本世紀以來,共融機器人的發展所提出的科學問題越來越多,越來越廣泛,越來越深刻,遠遠超出人們的想象,已經成為一門內容豐富的工程科學。如今,機器人科學大致可以分為三大部分:CZB、HLK、RJGR,具有與制造科學相似的性質。

圖33 機器人科學的九大問題

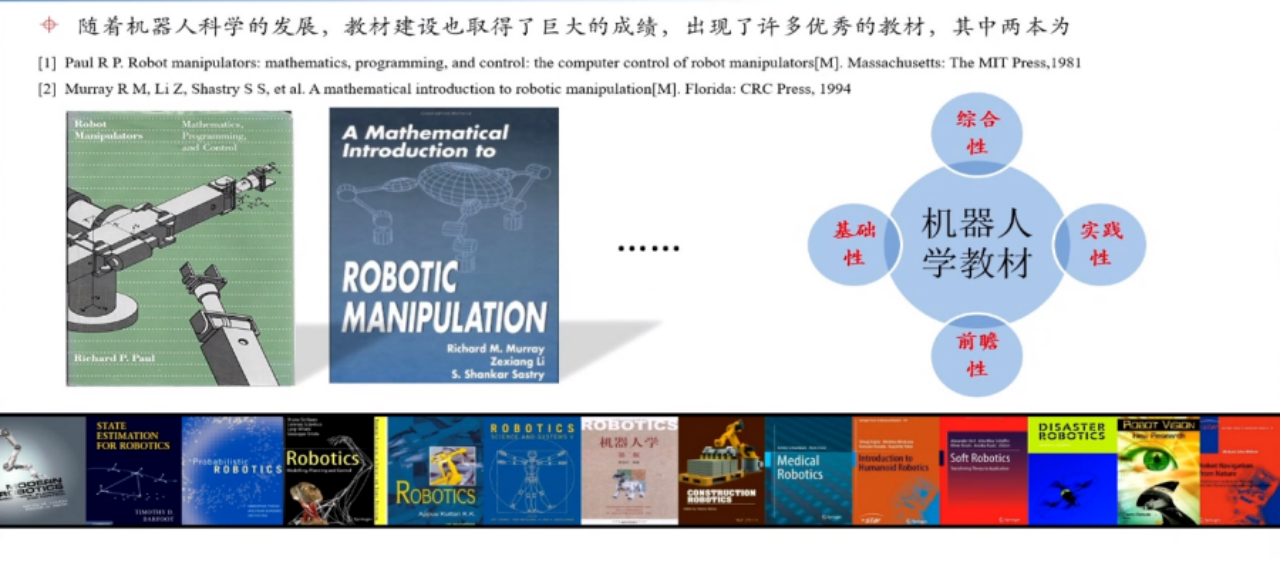

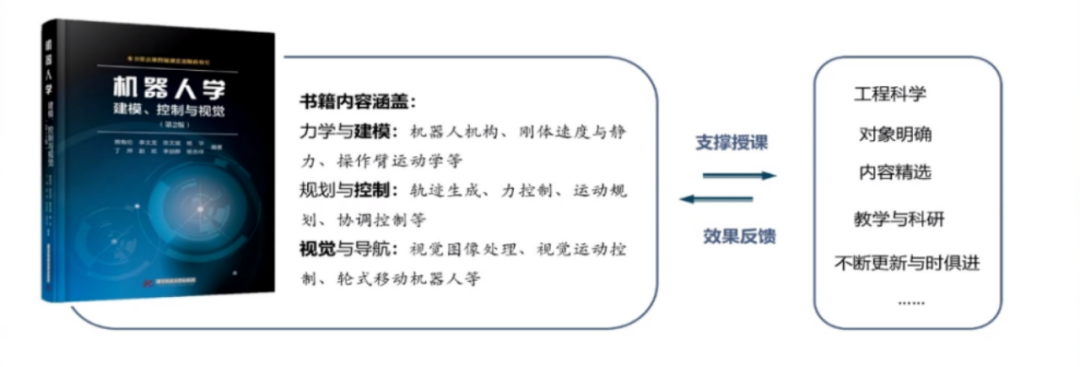

隨著機器人科學的發展,機器人學教材(圖34)建設也取得了巨大的成績,出現了許多優秀的教材(圖35)。筆者認為,一本優秀的教材應該考慮以下幾個方面,一是要明確機器人學是一門工程科學,工程科學跟原來的科學不一樣,要從數理化、天地生里面找出跟這門工程科學有關的融合在一起;二是要明確對象是共融機器人,包括操作臂類、海陸空類和人機共融類;三是內容要精細;四是教學與科研要實現結合;五是內容要不斷更新、與時俱進。

圖34 機器人學教材

圖35 《機器人學:建模、控制與視覺》

教材的優化需要領域專家們凝心聚力、共同討論、群策群力。近些年,華中科技大學召開了多次關于機器人學教學、教材和實驗課的研討會議(圖36),得到了眾多機器人領域專家學者的大力幫助和支持。為進一步提高機器人學教學質量,需要推動機器人從選修課到必修課到主干課的轉變,同時可以在不同學院進行多學科交叉教學的嘗試。

▍5.結束語

綜上所述,筆者認為,共融機器人產業群作為實體經濟的重要載體以及建設科技強國和制造強國的重要組成部分,要實現其創新發展,必須要加強基礎研究,實施人才強國戰略;面向國家重大需求,突破關鍵技術,解決“卡脖子”問題,培養科技領軍人才。高等院校作為發現知識和傳授知識的場所,如何發現與傳授機器人科學這一發展迅速的工程科學的知識,激發創新活力、弘揚創新精神、營造創新文化等問題都值得其關注。各領域要協同發力,建立完整的產業鏈和創新鏈;凝心聚力,實現共融機器人產業群的創新發展、跨越發展。

-

機器人

+關注

關注

211文章

28641瀏覽量

208417 -

工業機器人

+關注

關注

91文章

3374瀏覽量

92880 -

智能駕駛

+關注

關注

3文章

2590瀏覽量

48920

原文標題:院士談共融機器人產業群的創新發展和跨越發展

文章出處:【微信號:robotmagazine,微信公眾號:機器人技術與應用】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

發布評論請先 登錄

相關推薦

愛普生亮相2024世界顯示產業創新發展大會

奧拓電子亮相2024世界顯示產業創新發展大會

洲明科技亮相2024世界顯示產業創新發展大會

京東方亮相2024世界顯示產業創新發展大會

黑芝麻智能亮相2024高端芯片產業創新發展大會

Qorvo推動工業機器人創新發展

洛微科技亮相陜西省光子產業創新發展座談會

【ISES China 2024精彩回顧】半導體精英齊聚,共促產業創新發展

院士談共融機器人產業群的創新發展和跨越發展

院士談共融機器人產業群的創新發展和跨越發展

評論