研究背景

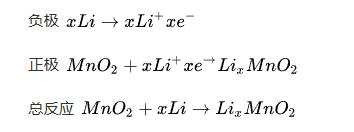

自從商用鋰離子電池 (LIB) 發明以來,它們已廣泛應用于便攜式電子產品,近年來在電動汽車中更是如此。然而,傳統鋰離子電池的能量密度趨于穩定,需要大量研究一直致力于開發高能量密度電池。鋰金屬具有最高的比容量(3860 mAh g?1)、最低的電化學電勢(?3.04 V vs 標準氫電極),是下一代負極的理想候選者且重量輕。盡管如此,鋰陽極的商業應用一直受到鋰枝晶生長和庫侖效率低的困擾,這與不均勻的沉積/剝離過程和不活潑鋰的連續形成有關。因此,研究不同條件下鋰金屬的沉積/剝離過程對于了解鋰金屬電池(LMB)的基本失效機制至關重要,從而為提高鋰金屬陽極的可逆性提供進一步指導。鋰金屬的沉積/剝離行為非常有趣,并且在不同溫度下相關的非活性鋰的形成仍然難以捉摸,這阻礙了鋰金屬電池的實際應用。

成果簡介

利用變溫操作固態核磁共振(SS NMR)技術,揭示了碳酸鹽電解質體系中溫度對鋰微觀結構演變的影響。此外,質譜滴定(MST)方法用于量化非活性鋰成分的演變,包括死鋰、固體電解質界面(SEI)和氫化鋰(LiH)。SS NMR 和 MST 的組合結果表明,鋰金屬的形貌與形成的惰性鋰的量有合理的相關性。在低溫/常溫下,鋰微觀結構具有相似的演化模式,其不良的形貌導致大量的死鋰,這在容量損失中占主導地位;然而,在高溫下,會形成大而致密的鋰沉積物,而檢測到的死鋰較少,并且SEI形成過程中電解質消耗的加劇是容量損失的主要原因。相場模擬結果表明,在較高溫度下形成致密的鋰沉積是由于電場和Li+濃度分布更均勻。最后,提出并測試了兩種形成致密鋰沉積的策略,顯示出性能增強的結果。該工作以“Clarifying the Temperature-Dependent Lithium Deposition/Stripping Process and the Evolution of Inactive Li in Lithium Metal

Batteries”為題發表在ACSNANO上。

研究亮點

(1) 利用變溫操作固態核磁共振(SS NMR)技術,揭示了碳酸鹽電解質體系中溫度對鋰微觀結構演變的影響。此外,質譜滴定(MST)方法用于量化非活性鋰成分的演變,包括死鋰、固體電解質界面(SEI)和氫化鋰(LiH)。

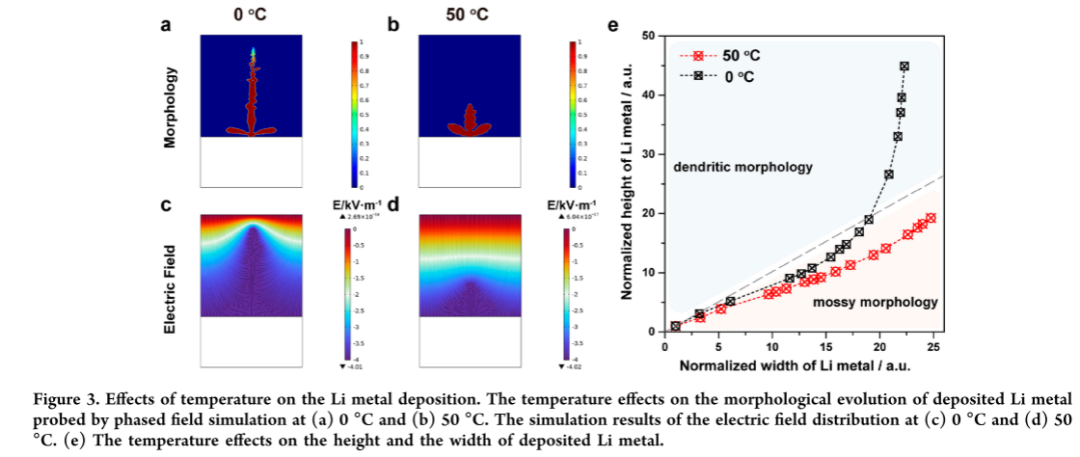

(2) 相場模擬結果表明,在較高溫度下形成致密的鋰沉積是由于電場和Li+濃度分布更均勻。

(3) 提出并測試了兩種形成致密鋰沉積的策略,顯示出性能增強的結果

圖文導讀

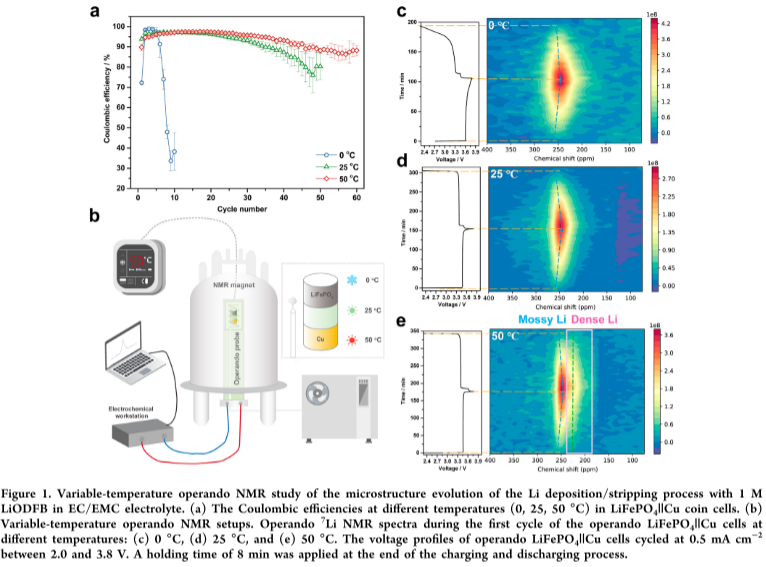

LiFePO 4的循環性能||Cu電池在50 °C下僅略有改善(圖1a),這可能是由于電池內鋰的總量有限以及碳酸鹽電解質在高溫下的嚴重副反應。然而,很明顯,無論電池配置如何,溫度在鋰金屬陽極的循環壽命中起著至關重要的作用。作為一種非侵入性方法,操作固態NMR可以利用7 Li核的特征NMR化學位移有效地區分和監測循環過程中Li微結構的演變。23為了闡明溫度對鋰金屬陽極沉積/剝離的影響,我們開發了一種可變溫度操作探針(圖1b),它可以通過將不同溫度的空氣流入探頭實現精確的溫度控制(±0.3 °C)(圖S2)。由于在鋰||銅電池中電極中大量鋰的信號顯著地掩蓋了銅集流體上鋰沉積物的信號,我們使用無陽極電池配置(LiFePO 4|| Cu電池)在0、25和50 °C下進行7 Li操作NMR測量,以等效地描述鋰沉積物在不同溫度下的形態演變(圖1c-e)。

在LiFePO 4的充電過程中||在Cu電池中,鋰離子(Li+)被還原為金屬Li并沉積在Cu集流體上;在放電過程中,沉積的Li被氧化為Li+,部分電化學隔離的“死Li金屬”保留在Cu基板上。由于體磁化率(BMS)效應, Li金屬峰的位移對鋰沉積物的取向和形態敏感。沉積的鋰金屬在靜磁場中的不同取向將導致不同的化學位移。當垂直于固定磁場B 0放置時,苔蘚狀/樹枝狀Li微結構具有從250到290 ppm的寬的 Li化學位移范圍,而更致密和致密的Li金屬的NMR信號中心出現在較低的 Li化學位移處。因此,與電化學循環同步的核磁共振譜測試可以根據循環過程中的化學位移變化來反映鋰微結構的形態演變。

圖1. 變溫NMR研究在EC/EMC電解質中使用1 M LiODFB的Li沉積/剝離過程的微觀結構演變。(a)LiFePO 4在不同溫度(0、25、50 °C)下的庫侖效率||銅紐扣電池。(b)變溫操作NMR設置。在操作LiFePO 4的第一個循環期間的操作7 Li NMR譜||在不同溫度下的Cu電池:(c)0 °C,(d)25 °C,和(e)50 °C。操作LiFePO 4的電壓分布||Cu電池在2.0和3.8 V之間以0.5 mA cm-2循環。在充電和放電過程結束時施加8 min的保持時間。

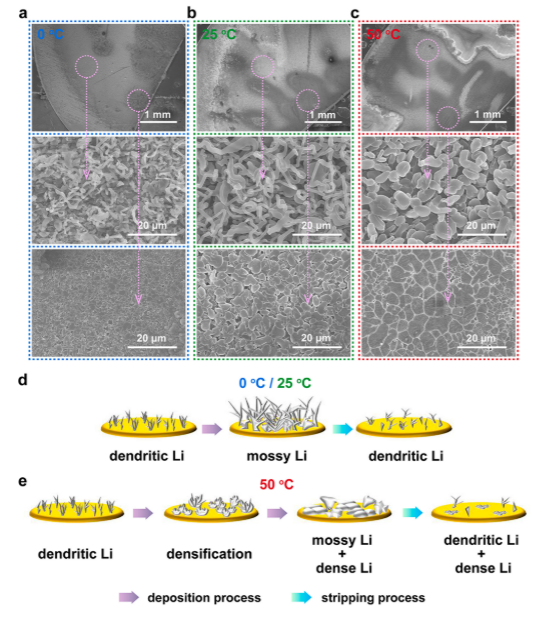

為了更深入地了解不同溫度下鋰微結構的形態演變,我們使用SEM分析了首次沉積后在0、25和50 °C下形成的鋰沉積物。結果表明,鋰金屬的沉積不是絕對均勻的。以25 °C為例,我們發現Cu上的鋰沉積物包含至少兩種不同的形態,如圖2b所示:宏觀SEM圖像中圈出的亮部在放大時包含樹枝狀形態,而暗部則顯示小斑點形態。對于在0 °C下形成的樣品觀察到類似的情況,但是樹枝狀形態(淺色部分)的比例增加,并且樹枝狀晶體和團塊的平均尺寸小于在25 °C下的平均尺寸(圖2a)。然而,在50 °C下沒有發現具有樹枝狀形態的鋰存款。宏觀尺度的亮部表現出小斑點形態,而宏觀尺度的暗部表現出緊湊且平坦的本體形態(圖2c)。在不同溫度(0、25和50 °C)下,變溫操作NMR測量的第一次充電過程結束時的一維7 Li NMR光譜如圖S6所示;化學位移分布存在明顯差異(由TopSpin提供的sinocal插件計算的最強峰的信噪比約為40)。在0 ° C和25 °C下僅觀察到寬包絡峰(NMR信號中心分別在250和248 ppm左右),這可能是由于小斑點形態的低比例導致的兩種形態的平均結果。

此外,在0和25 °C下的NMR光譜都表現出相對對稱的單組分高斯線形。與25 °C相比,0 °C下的化學位移分布明顯更寬,具有更高的化學位移分量,這與在其SEM結果中針對0 °C樣品觀察到的較小的Li沉積物一致。相反,在50 °C下觀察到兩個明顯的峰。在247 ppm附近的峰對應于小斑點形態,并且其化學位移分布范圍較窄,并且具有比在0和25 °C下觀察到的主峰略低的化學位移。此外,在約223 ppm處的峰可能與致密Li相(例如,扁平Li沉積物以緊湊的方式堆疊)。

結合變溫核磁共振和掃描電鏡的測試結果,我們可以總結出不同溫度下金屬鋰在碳酸鹽電解液中的沉積/剝離行為。在0 ° C和25 °C下,存在類似的演變模式。初始沉積物為樹枝狀Li,隨著生長的進行,橫向生長大于縱向生長,并且鋰沉積物的某些部分發展成小斑點。顯示苔蘚狀Li的整體外觀,并且當剝離時其返回到樹枝狀Li(圖2d)。在50 °C下,初始沉積也是樹枝狀Li,但隨著沉積繼續,發生部分致密化,Li金屬沉積物的橫向生長占主導地位,最終形成優異的致密相形態,并且這種致密相的沉積/剝離行為是相對可逆的。

圖2. .在1 M LiODFB EC/EMC電解液中,不同溫度下Li沉積物的形態以及Li沉積/剝離過程中的微觀結構演變。操作性LiFePO 4的Cu襯底上的Li沉積物的SEM圖像||在(a)0 °C、(B)25 °C和(c)50 °C下第一次沉積之后的Cu電池。(d)0 °C/25 °C下Li微結構的形態演變。(e)50 °C下Li微觀結構的形態演變。

如圖3a所示,在0 °C下沉積的Li金屬顯示出樹枝狀形態。同時,模擬結果顯示,在低溫下,Li金屬沉積物周圍的電場(圖3c)和Li+濃度(圖S9 a)分布高度不均勻,這被認為是促進鋰枝晶生長的原因。3然而,在50 °C下,沉積的Li金屬的橫向生長得到促進,在形成致密堆積的Li金屬方面具有顯著優勢(圖3b)。此外,在高溫下,沉積的Li金屬周圍的電場(圖3d)和Li+濃度(圖S9 b)的分布更均勻,這有助于形成致密相。為了進一步闡明溫度對Li金屬沉積的影響,從模擬數據中提取沉積的Li金屬的高度和寬度。圖3e總結了枝晶寬度和高度的演變(分別用初始寬度和高度歸一化)。結果表明,在相同的沉積量下,低溫有利于金屬鋰枝晶的形成,尤其是在沉積后期。在高溫下,橫向生長更有利,縱向生長受到抑制,有利于形成更均勻、平整的鋰形貌。此外,LiFePO 4陰極在不同溫度下的電化學狀態也可能影響陽極側附近的電場和Li+濃度場。因此,在我們未來的建模工作中,將同時考慮溫度對陰極和陽極側的影響,這將有助于我們進一步理解金屬鋰沉積中溫度效應的綜合機制。

圖3. 溫度對Li金屬沉積的影響。通過相場模擬在(a)0 °C和(b)50 °C下探測溫度對沉積的Li金屬的形態演變的影響。在(c)0 °C和(d)50 °C下的電場分布的模擬結果。(e)溫度對沉積的金屬鋰的高度和寬度有影響。

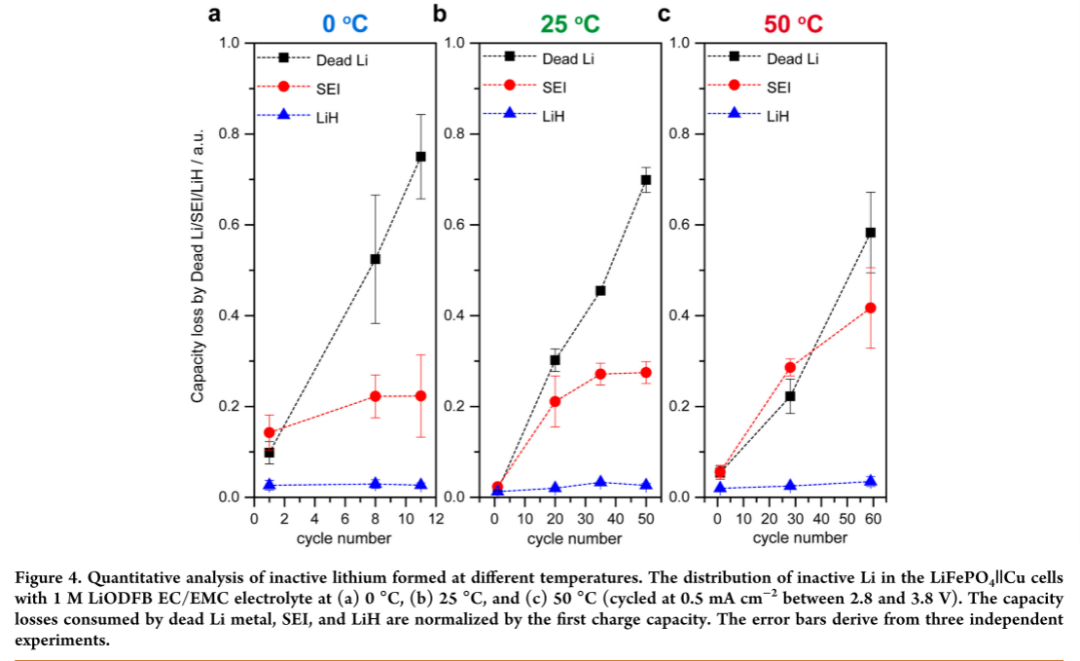

我們之前的工作已經充分證明,質譜滴定(MST)技術是區分和量化不同非活性鋰組分的有效診斷工具。在此,我們采用MST技術定量分析LiFePO 4中的非活性鋰||Cu電池在0、25和50 °C下循環。滴定結果表明,低溫和常溫下的容量損失主要由死Li金屬的形成引起,而高溫下的容量損失主要由SEI的形成引起。在0 °C下,死Li金屬的形成是循環結束時容量損失的主要原因(高達75.0 ± 9.3%)(圖4a),這與低溫下的惡劣樹枝狀形態有關,導致在剝離期間形成電隔離的死Li金屬。相比之下,在50 °C下的良好致密形態在循環的早期階段顯著減緩了死Li金屬的積累,但是由于LiODFB的耗盡,Li沉積形態在循環的后期階段迅速惡化并且進一步加速了死Li金屬的增加,34,在循環結束時,仍然導致死Li金屬(58.3 ± 8.8%)的重要形成(圖4c)。

此外,電解質在高溫下的強化分解導致更多的SEI形成(在50 °C下為41.7 ± 8.9%,在0 °C下僅為22.3 ± 9.0%)。因此,在LiFePO 4|| Cu電池配置,由于有限的總鋰庫存,盡管在50 °C下形成良好的致密形態,但在長循環中確實不足以達到顯著更高的庫侖效率。相反,在李||對于銅電池,由于鋰的庫存大大過量,鋰沉積形態的影響可以更明顯地反映在庫侖效率上。此外,我們之前的結果表明,LiODFB傾向于在Li金屬上分解并形成所謂的陰離子衍生的SEI,并抑制溶劑衍生的SEI的形成,從而極大地抑制LiH的形成。30,34在各種實驗溫度下,氫化鋰(LiH)的量保持類似的低(僅引起約3%的容量損失;圖4),這證實了LiODFB在不同溫度下循環時有效防止LiH的形成。氫化鋰(LiH)的量保持類似地低(僅引起約3%的容量損失;圖4),這證實LiODFB在不同溫度下循環時有效防止LiH的形成。

圖 4. 在不同溫度下形成的惰性鋰的定量分析。LiFePO 4中非活性Li的分布||在(a)0 °C、(b)25 °C和(c)50 °C下使用1 M LiODFB EC/EMC電解質的Cu電池(在2.8 V和3.8 V之間以0.5 mA cm?2循環)。由死Li金屬、SEI和LiH消耗的容量損失通過第一次充電容量標準化。誤差條來自三個獨立的實驗。

總結與展望

總之,我們采用變溫操作固態NMR技術系統地研究了溫度對碳酸鹽電解質體系中鋰微觀結構演變的影響。鋰金屬在0和25 °C下的沉積/剝離行為具有類似的演變模式,具有樹枝狀和苔蘚狀形態,而在50 °C下觀察到致密的鑲嵌形態,具有Li金屬的特征性較低的7 Li化學位移。相場模擬結果表明,高溫沉積有利于金屬鋰的橫向生長,有利于形成平整致密的鋰沉積層。然后,我們使用MST方法定量跟蹤死Li金屬、SEI和LiH在不同溫度下的演變,并解釋電池失效機制的差異。此外,使用兩種策略來實現更均勻的鋰沉積:(1)在高溫下初始沉積,然后在環境溫度下循環,以及(2)使用高面積容量陰極。注意,形成致密相的后一種方法是在環境溫度下實現的。這兩種方法都改善了LiFePO 4構型的Li金屬陽極的循環可逆性||銅細胞。這項工作為鋰金屬的溫度依賴性沉積/剝離過程和失效機制提供了有價值的見解,這些技術的結合也可以擴展到研究其他鋰金屬基系統,如鋰硫電池,固態鋰電池等。

審核編輯:劉清

-

SEM

+關注

關注

0文章

234瀏覽量

14499 -

電解質

+關注

關注

6文章

820瀏覽量

20158 -

NMR

+關注

關注

0文章

10瀏覽量

6956 -

固態鋰電池

+關注

關注

0文章

46瀏覽量

4388 -

鋰金屬電池

+關注

關注

0文章

140瀏覽量

4374

原文標題:廈門大學楊勇ACSNANO:闡明鋰金屬電池中與溫度相關的鋰沉積/剝離過程以及非活性鋰的演變

文章出處:【微信號:清新電源,微信公眾號:清新電源】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

發布評論請先 登錄

相關推薦

高能鋰金屬電池中的宏觀均勻界面層與鋰離子傳導通道

通過電荷分離型共價有機框架實現對鋰金屬電池固態電解質界面的精準調控

闡明鋰金屬電池中與溫度相關的鋰沉積/剝離過程以及非活性鋰的演變

闡明鋰金屬電池中與溫度相關的鋰沉積/剝離過程以及非活性鋰的演變

評論