上次我的文章解釋了所謂的7nm不是真的7nm,是在實際線寬無法大幅縮小的前提下,通過改變晶體管結構的方式縮小晶體管實際尺寸來達到等效線寬的效果

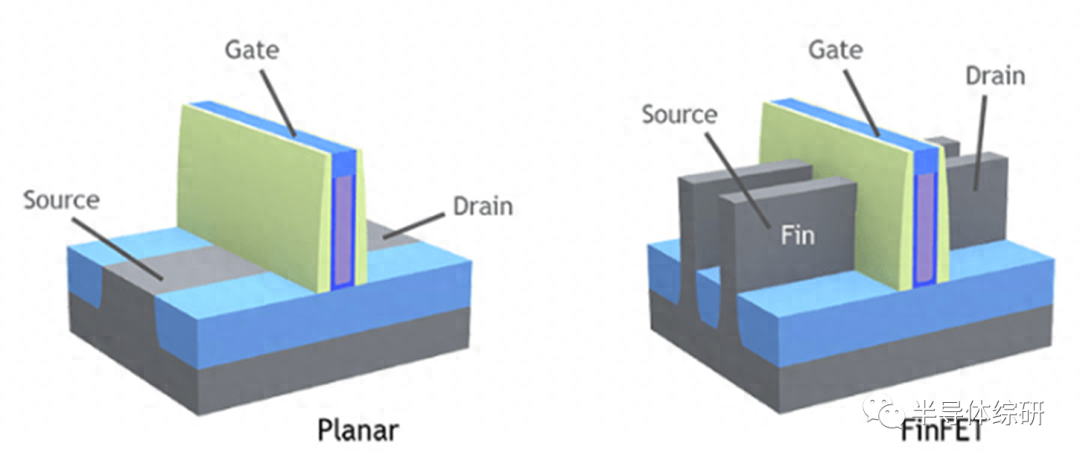

那么新的問題來了:從平面晶體管結構(Planar)到立體的FinFET結構,我們比較容易理解晶體管尺寸縮小的原理。如下圖所示:

那么從20nm開始到3nm,晶體管的結構都是FinFET的。結構沒有變化的條件下,晶體管尺寸是如何縮小那么多的呢?

之前網絡上的解釋是:某公司的7nm技術是采用了多重曝光方法以后提升了分辨率

其實這種說法是錯誤的,或者說至少是有很大誤導性的

多重曝光技術是現代先進半導體工藝里的一個通用技術了,如果我沒有記錯,從32nm或者28nm工藝節點開始,多重曝光技術就已經被應用了

所以從14nm到7nm工藝,如果不是用EUV替代DUV,那現有的光刻技術是無法大幅度降低現況的。也就是說,要縮小晶體管的尺寸,必須另找辦法

微縮晶體管的尺寸的方法不少,各家都有自己的絕活和妙招,我這里講幾個常用的方法

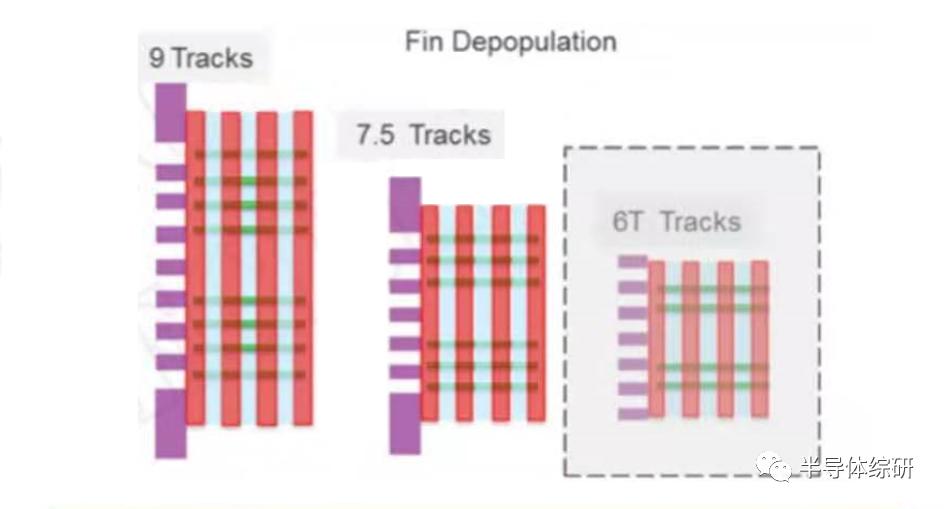

首先,一個CMOS晶體管里無論是P管還是N管,它的鰭片(Fin)的數量一定不止一個。因為單個Fin太細,通過的電流不夠大,所以需要多個Fin并聯來提高電流

在Fin的間距不變的情況下,Fin的數量就決定了晶體管的高度。所以行業里要縮小晶體管的尺寸,就是盡量減少每個MOS管里需要的Fin的數量

由下圖可知,從左到右,晶體管的鰭片數量從4個減少到3個,然后是2個。這樣整個晶體管的面積就大幅縮小了。從20nm一直到5nm甚至3nm,這個數量一直在減少(當然,通過采用EUV和多重曝光技術,Fin的間距也是同時在不斷縮小)

上圖里Track這個詞是衡量晶體管高度的一個單位。它實際上是第1、2層金屬層里最細的連線的間距大小。一個間距大小就是一個Track,晶體管高度是連線間距的幾倍,就叫幾個Tracks

金屬連線的間距值MxP和柵極線條最小間距CPP值(上圖里豎直方向的紅色線條)就基本反映了圖形加工工藝的水平,也決定了晶體管的大小

詳細說明見我文章:關于芯片的7nm到底是個啥,我得繼續講講

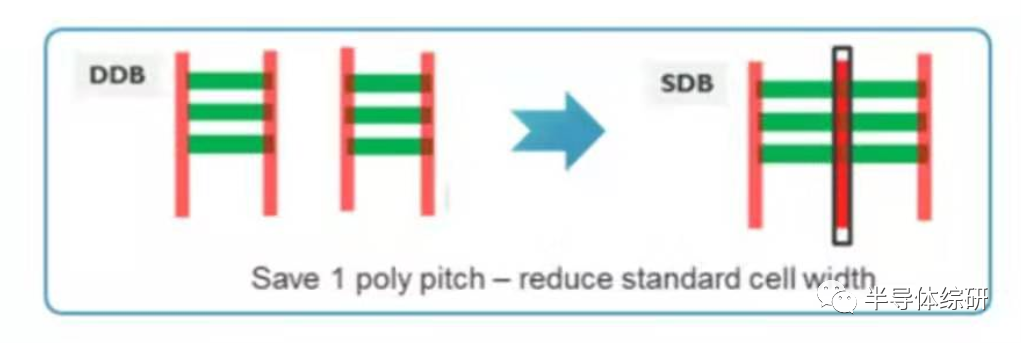

另外,還有一個比較巧妙的路徑就是:如果不能縮小晶體管的面積,那我們也可以縮小晶體管之間的間隔空間來實現密度提升啊

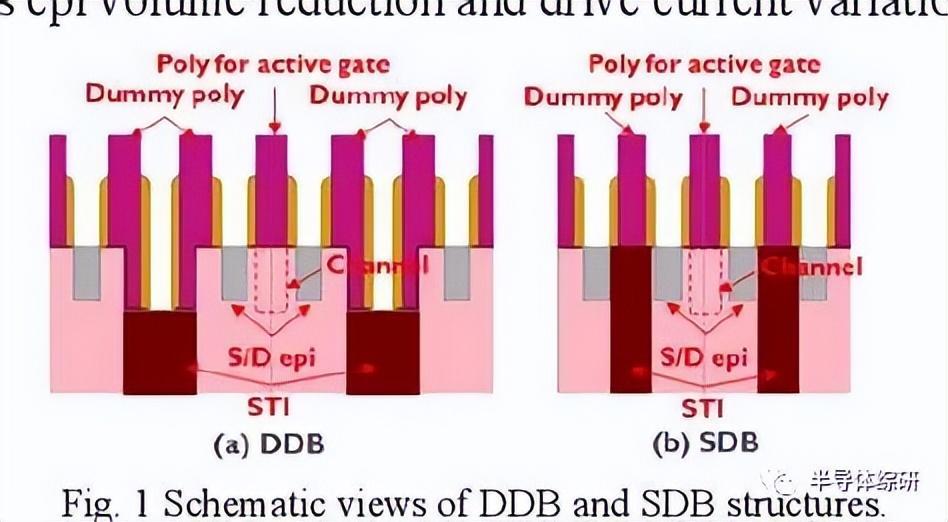

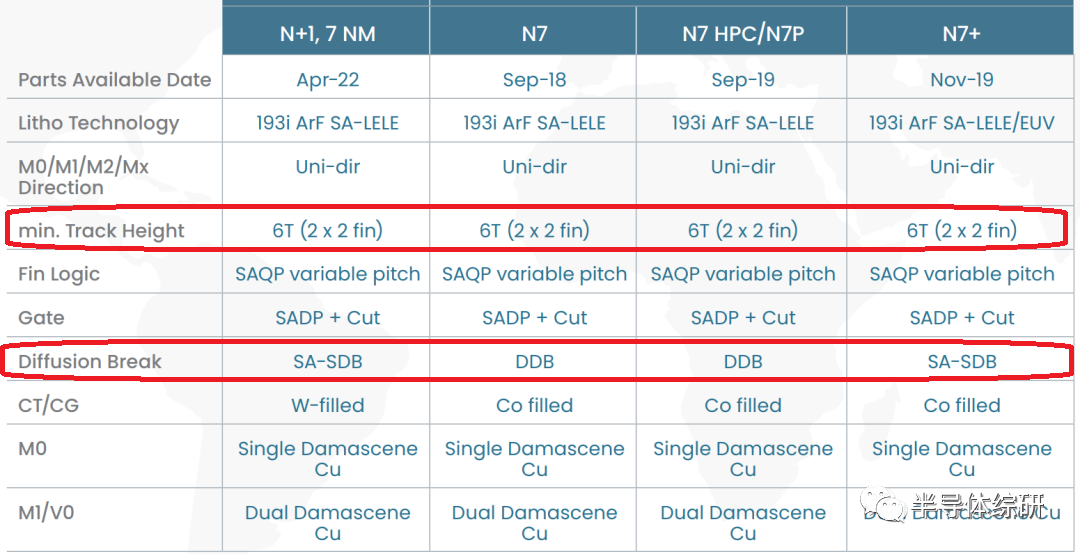

晶體管之間要做電性能隔離,一般都是用擴散層實現的,這個叫Diffusion Breaks。原本每個晶體管各自有一個隔離帶,叫DDB(Double Diffusion Breaks),現在為了節約空間,只用一個隔離帶了,叫SDB(Single Diffusion Breaks)

就好比你家院子和鄰居院子如果各修一個籬笆,自然會占用更多土地面積。于是你們兩家商量一下,想辦法合建一個籬笆來隔離,自然就能多出一些空間來

下面兩張圖分別是DDB和SDB的俯視圖和橫截面示意圖,大家看了自然就會明白

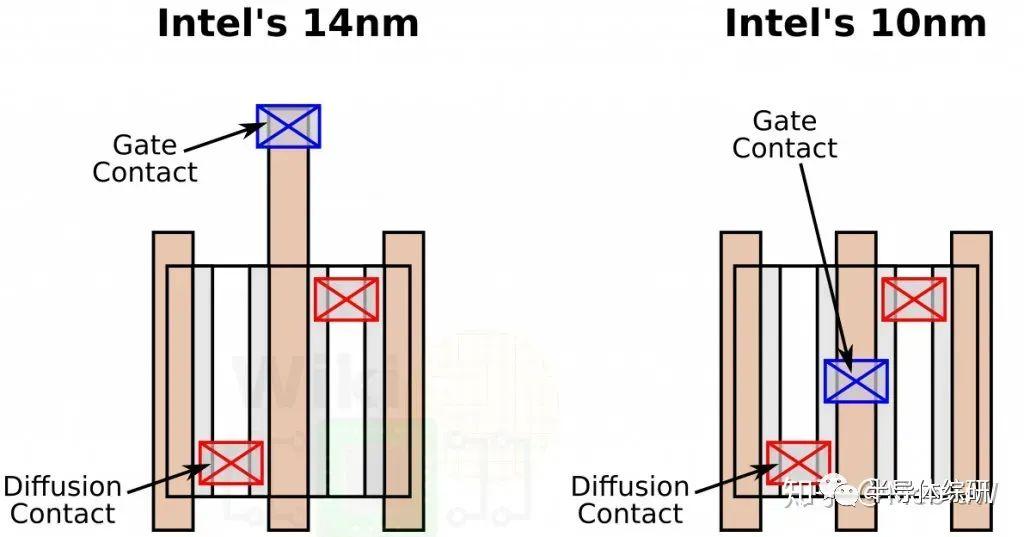

另外,Intel家還在很早就開發了一種叫COAG(Contact Over Active Gate)的技術。原本需要在空白地方制作柵極接觸點會占用額外的空間,所以Intel想辦法把接觸點的位置直接做到了柵極的上面,就可以節約大量空間。如下圖所示:

這個想法當然是非常絕妙的。但可惜的是,由于各種原因,這個技術的良率一直做不好,直接影響了Intel先進工藝的開發進度。這也是他家工藝逐漸被臺積電和三星趕上并超越的重要原因之一吧

以上就是幾個縮小晶體管尺寸的常用技術方案了。其實還有其它很多微縮的方法,比如用金屬鈷(Co)代替銅,用空腔代替傳統金屬連線介電層等方案來縮小BEOL段的金屬連線尺寸的方法。限于篇幅,我這里就不展開講了

不管如何,怎么樣?上面這張表里紅框部分的內容你是不是一下就看懂了?瞬間覺得自己長知識了的感覺有沒有?

注:轉載至 半導體綜研 文中觀點僅供分享交流,不代表貞光科技立場,如涉及版權等問題,請您告知,我們將及時處理!

-

芯片

+關注

關注

456文章

51170瀏覽量

427244 -

CMOS

+關注

關注

58文章

5735瀏覽量

236090 -

晶體管

+關注

關注

77文章

9745瀏覽量

138896

發布評論請先 登錄

相關推薦

沒有半導體的晶體管有望開啟新的電子設備時代

晶體管的主要參數

差分放大器AD8139單端輸入頻率增加,輸出的差分信號幅度會越來越小

什么是晶體管 晶體管的分類及主要參數

拯救摩爾定律 IBM 9nm工藝碳納米晶體管

MEMS技術讓麥克風越來越小

為何c盤空間越來越小

晶體管對于CPU有什么影響

人工智能AI正在進入到越來越小的物聯網設備中

晶體管是怎么做得越來越小的?

晶體管是怎么做得越來越小的?

評論