日前,《人民日報》、新華社等媒體發布《關于“共和國勛章”和國家榮譽稱號建議人選的公示》內容,公布“共和國勛章”和國家榮譽稱號建議人選,其中,“共和國勛章”建議人選4人、國家榮譽稱號建議人選10人。

其中,傳感器領域方面,我國已故雷達專家王小謨院士入選國家榮譽稱號建議人選名單。“共和國勛章”和國家榮譽稱號建議人選名單如下,文末附王小謨院士生平介紹。

關于“共和國勛章”和國家榮譽稱號建議人選的公示

今年是中華人民共和國成立75周年,黨中央決定,開展國家勛章和國家榮譽稱號集中評選頒授,隆重表彰一批為新中國建設和發展作出杰出貢獻的功勛模范人物。根據評選頒授工作部署,在各地區各部門反復比選、集體研究的基礎上,經組織考察、統籌考慮,產生4名“共和國勛章”建議人選,10名國家榮譽稱號建議人選。為充分發揚民主,廣泛聽取意見,接受社會監督,現將有關人選情況予以公示,公示時間從2024年8月12日起,至8月16日止。如對建議人選有異議,請于公示期間通過電話、郵件、信函等方式向黨和國家功勛榮譽表彰工作委員會辦公室反映。

電話:(010)83072686

傳真:(010)83072680

電子郵箱:gxrybz2024@163.com

通信地址:北京市西城區100017—001分箱

郵政編碼:100017

黨和國家功勛榮譽表彰工作委員會辦公室

2024年8月12日

“共和國勛章”建議人選

(按姓氏筆畫排序)

王永志

王永志,男,漢族,中共黨員,1932年11月生,2024年6月去世,遼寧昌圖人,原總裝備部921工程總設計師,中國工程院院士,第十一屆全國政協委員。他是我國載人航天工程的開創者之一,主持我國多型號導彈研制、火箭研發和參與制定中國載人航天發展藍圖,為國防現代化建設和載人航天事業作出杰出貢獻。榮獲“載人航天功勛科學家”榮譽稱號,國家最高科學技術獎、國家科學技術進步獎特等獎和“全國優秀共產黨員”等稱號。

王振義

王振義,男,漢族,無黨派人士,1924年11月生,江蘇興化人,原上海第二醫科大學校長、上海血液學研究所原所長,瑞金醫院終身教授,中國工程院院士,第七屆全國人大代表。他是著名醫學家和醫學教育家,成功實現將惡性細胞改造為良性細胞的白血病臨床治療新策略,奠定了誘導分化理論的臨床基礎,確立了治療“急性早幼粒細胞白血病”的“上海方案”,為醫學實踐和理論創新作出了重大貢獻。他放棄申請藥物專利,無私公開治療方案,使更多患者受益。他多年來奮戰在醫學教育一線,培育了大批優秀醫學人才。榮獲國家最高科學技術獎。

李振聲

李振聲,男,漢族,中共黨員,1931年2月生,山東淄博人,中國科學院原副院長,中國科學院院士,第八、九屆全國政協委員。他是我國小麥遠緣雜交育種奠基人和農業發展戰略專家,系統研究小麥與偃麥草遠緣雜交并育成了“小偃”系列品種,開創了小麥遠緣雜交品種在生產上大面積推廣的先例。創建了藍粒單體小麥和染色體工程育種新系統,開辟了小麥磷、氮營養高效利用的育種新方向。他組織實施農業科技“黃淮海戰役”、提出并推動“渤海糧倉”項目建設,為促進我國糧食增產、保障國家糧食安全發揮了重要作用。榮獲國家最高科學技術獎、國家技術發明獎一等獎和“全國勞動模范”等稱號。

黃宗德

黃宗德,男,漢族,中共黨員,1931年8月生,山東榮成人,中國人民解放軍原52824部隊副師職顧問。17歲入伍投身革命,先后參加渡江戰役、江西剿匪、抗美援朝戰爭,在多場戰役戰斗中沖鋒在前、屢立戰功,為保家衛國浴血奮戰,是英勇頑強、不怕犧牲的戰斗英雄。榮獲“二級戰斗英雄”、勝利功勛榮譽章,榮立一等功、二等功各1次,被朝鮮授予“一級國旗勛章”。

國家榮譽稱號建議人選

(按姓氏筆畫排序) 王小謨

王小謨,男,漢族,中共黨員,1938年11月生,2023年3月去世,上海市人,中國電子科技集團有限公司電子科學研究院原常務副院長,中國工程院院士。他是我國著名雷達專家和現代預警機事業的開拓者和奠基人,主持研制中國第一部三坐標雷達等世界先進雷達和中國第一代機載預警系統,為我國雷達和預警機事業的創新與發展并步入國際先進行列作出突出貢獻。榮獲國家最高科學技術獎、國家科學技術進步獎特等獎等。

巴依卡·凱力迪別克

巴依卡·凱力迪別克,男,塔吉克族,中共黨員,1952年5月生,新疆塔什庫爾干人,新疆塔什庫爾干塔吉克自治縣提孜那甫鄉原護邊員。在帕米爾高原上,巴依卡一家三代70年守衛邊境,在生命禁區為官兵指向帶路。自1972年跟隨父親為邊防官兵當向導開始,37年間,他巡邏700余次,行程3萬多公里,一次次幫助邊防官兵化險為夷、轉危為安,是官兵眼中的“活地圖”。兒子拉齊尼接續守邊,為解救落入冰窟的兒童不幸英勇犧牲。榮獲“全國民族團結進步模范個人”等稱號。

田 華

田華,女,漢族,中共黨員,1928年8月生,河北唐縣人,原八一電影制片廠演員劇團一級演員,第一屆全國人大代表。曾成功塑造《白毛女》中喜兒、《黨的女兒》中李玉梅、《法庭內外》中尚勤等經典銀幕形象,為中國電影塑造了一批有民族品質的新東方女性形象,離休后積極參加慈善公益活動,是廣為人民群眾熟知和喜愛的老一輩藝術家。榮獲三級獨立自由勛章、三級解放勛章和金雞百花獎表演“終身成就獎”、“全國關心下一代工作先進工作者”、“全國道德模范”等稱號。

許振超

許振超,男,漢族,中共黨員,1950年1月生,山東榮成人,山東港口青島港青島前灣集裝箱碼頭有限責任公司工程技術部固機高級經理、高級技師,第十一、十二、十三屆全國人大代表。他是踐行“工匠精神”的優秀代表,先后9次刷新集裝箱裝卸世界紀錄,創造了“振超效率”。他帶領團隊開展科技攻關,首次實施集裝箱輪胎吊“油改電”技術改造,大幅節約生產成本。在他的帶動影響下,一大批先進典型脫穎而出。榮獲“改革先鋒”、“全國勞動模范”、“全國優秀共產黨員”等稱號。

張卓元

張卓元,男,漢族,中共黨員,1933年7月生,廣東梅縣人,中國社會科學院經濟研究所原所長、研究員,中國社會科學院學部委員,第九、十屆全國政協委員。他長期從事市場經濟理論研究,積極探索社會主義市場經濟特征與規律,在價格改革、建設現代市場體系、重塑政府與市場關系、企業改革與治理現代化等諸多領域取得一系列重要研究成果,提出許多頗具建設性意義的主張。榮獲孫冶方經濟科學論文獎、吳玉章人文社會科學終身成就獎等。

張晉藩

張晉藩,男,漢族,中共黨員,1930年7月生,山東龍口人,中國政法大學原副校長,法律史學研究院名譽院長,中國政法大學終身教授、博士生導師。他是我國著名法學家和法學教育家,新中國中國法制史學科的主要創建者和杰出代表,研究成果奠定了中國法制史學科的理論基礎和結構范式。他忠誠和熱愛黨的教育事業,是新中國首批法學博士生導師,至今已培養博士生百余人。

張燮林

張燮林,男,漢族,中共黨員,1940年7月生,江蘇鎮江人,國家體育總局乒乓球羽毛球運動管理中心原副主任,第八、九屆全國政協委員。他是我國著名乒乓球運動員和教練員,曾代表中國隊獲得第二十七屆世乒賽男團冠軍,首次為中國隊奪得男雙、混雙世界冠軍。在他的指導下,中國乒乓球女隊共取得10屆世乒賽女團冠軍,一大批世界冠軍脫穎而出,為我國體育事業作出突出貢獻。榮獲國際乒聯優秀教練員特別榮譽獎、國際乒聯杰出貢獻獎等。

趙忠賢

趙忠賢,男,漢族,中共黨員,1941年1月生,遼寧新民人,中國科學院物理研究所研究員,中國科學院院士,第八、十、十一屆全國政協委員。他是我國高溫超導研究主要的倡導者、推動者和踐行者,帶領團隊攻堅克難、潛心致研,為高溫超導研究在中國扎根并躋身國際前列作出突出貢獻,在國際超導界享有盛譽。榮獲國家最高科學技術獎、國家自然科學獎一等獎等。 黃大年

黃大年,男,漢族,中共黨員,1958年8月生,2017年1月去世,廣西南寧人,曾任吉林大學新興交叉學科學部首任部長,地球探測科學與技術學院教授、博士生導師。他是國際知名戰略科學家、我國著名的地球物理學家,歸國科研人員的杰出代表,為中國“巡天探地潛海”填補多項技術空白。他熱愛教育事業,自覺踐行教育家精神,為我國教育科研事業作出了突出貢獻。榮獲“全國優秀共產黨員”、“全國五一勞動獎章”、“全國優秀教師”等稱號。

路生梅

路生梅,女,漢族,中共黨員,1944年1月生,北京市人,陜西省佳縣人民醫院原副院長、主任醫師。她響應黨的號召,來到西北革命老區的基層醫院,始終堅定“到祖國最艱苦最需要的地方去”的理想信念,堅守為貧困地區人民服務50年的承諾。她推廣新法接生、科學育兒、兒童計劃免疫,大幅降低當地嬰兒死亡率,累計接診患者超過15萬人次。退休后,堅持定期義診、治病救人。榮獲“全國優秀共產黨員”、“全國三八紅旗手標兵”等稱號。

來源:《人民日報》(2024年08月12日 第02版)原題:《關于“共和國勛章”和國家榮譽稱號建議人選的公示》

關于王小謨院士

1938年11月12日,王小謨出生于上海金山一個愛國軍官家庭。抗日戰爭期間,尚在幼年的王小謨跟隨父親輾轉后方,堅持抗日。抗日戰爭勝利后,王小謨隨家人返回上海,就讀于上海虹口小學。解放戰爭勝利前夕,王小謨同家人奔赴解放區,移居北京。

1956年,王小謨考入北京工業學院(今北京理工大學)無線電工程系。1961年,王小謨以八木天線為主要研究內容的畢業設計獲北京工業學院畢業設計一等獎;同年,他被分配到位于南京的國防部第十研究院第14研究所。

在14所期間,王小謨在總體室工作,參加了408雷達的研制,并擔任了583三坐標雷達專業組副組長,參與了國內研制583雷達可行性方案研究和初步工程設計。“文化大革命”期間,王小謨受到沖擊,583三坐標雷達被迫中斷,王小謨被調離原技術崗位,被安排到14所計算機房當機房管理員。王小謨沒有因此自怨自艾,而是把握管理計算機的機會,深入研究和掌握了計算機的原理與運用,這使得王小謨成為我國較早掌握計算機技術的專家,并為日后他在主持研制383雷達時率先采用自動化技術打下了堅實基礎。

1969年,響應國家“三線”建設號召,按照14所“成建制分遷”方式新建雷達研究基地的部署,王小謨投身到了深藏在黔西南大山中的第38研究所的草創中,住在四面透風的油氈茅棚里,不僅食物匱乏,甚至連吃水都有困難,以王小謨為代表的一批科研人員就在這樣的艱苦條件下,開啟了篳路藍縷、披荊斬棘的創業時代。

1969年12月底,王小謨被任命為38所總體室的臨時負責人;1972年,王小謨被任命為國產第一部三坐標雷達——383的總設計師,13年磨一劍,克服地處“三線”、科研條件和生活條件都極端閉塞和艱苦的不利條件,于1984年4月完成設計定型。383雷達的研制成功,不僅填補了國產三坐標雷達的裝備空白,也使得三坐標雷達成為我國雷達設計研制的一個新領域,更對實現我國國土防空網從概略引導向精確引導的轉變,作出了重大貢獻。1985年,383雷達項目榮獲國家科學技術進步一等獎。1987年,王小謨作為全國14名有突出貢獻的中青年科學家之一,受到鄧小平同志的親切接見。

1985年12月,王小謨被任命為38所所長。1988年底,38所調整遷建終于正式啟動,38所整體遷建安徽合肥。

在調整遷建過程中,王小謨率領38所干部職工一方面穩妥完成了千頭萬緒的遷建任務,另一方面又全力保證科研生產不受影響。按照王小謨發展出口裝備創匯的思路,38所自主研制生產了JY-9、384等先進雷達,成功開拓了國際市場,不僅解決了38所遷建合肥資金匱乏的問題,完成了38所的“二次創業”,更創造了中國雷達出口的新奇跡。1995年,JY-9雷達榮獲國家科學技術進步一等獎。

1992年2月,王小謨被任命為中國電子工業總公司軍工局局長,時年54歲的王小謨由此開啟了預警機裝備的論證與研制之路,推動實現了我國國土防空網從地面向空中的飛躍,更是推動實現了我國從國土防空向攻防兼備的重大轉型。

1992年,我國正式啟動與國外先進國家的合作研制;1993年6月,王小謨調任電子科學研究院常務副院長,并出任中方負責人。研制過程中,王小謨創造性提出背負式、大圓盤、三面有源相控陣雷達的新型預警機方案,同時力排眾議,堅持同步安排國內配套研制,使得我國在較短時間內掌握了相控陣雷達收發組件、大型天線罩和系統軟件等重大關鍵技術,從而將預警機發展的主動權掌握在自己手里。

2000年7月,在西方大國的阻撓和施壓下,外方選擇單方面撕毀合作合同,我國預警機裝備發展面臨何去何從的關鍵時刻。王小謨堅持自主研制,大力推動國內立項。時任國家主席江澤民同志作出重要批示:“研制部門一定要爭口氣,否則總是要被人卡脖子!”造出中國人自己的“爭氣機”,就是以王小謨為代表的廣大科研人員為之舍命奮斗、協同攻關的事業和信念。

在空警-2000、空警-200兩型預警機成功立項后,王小謨提出了研制出口型預警機的設想,并于2002年1月起,開始了出口型預警機方案的論證,并親任總設計師。2008年,我國同國外用戶正式簽署ZDK03預警機的研制合同。出口型預警機的研制成功,為我國預警機基于國產飛機平臺實現“小平臺、大預警”的跨越提供了重要的技術基礎,也標志著我國成為世界上第四個能夠出口預警機的國家。

2013年,王小謨榮獲2012年度國家最高科學技術獎。作為獲獎代表在國家科學技術獎勵大會上發言時,王小謨表示:“我只是一名普通的科技工作者,在黨和國家的支持下,做成了點兒事。這事離開團隊的力量是絕對無法做到的。榮獲國家最高科學技術獎是一種無上的光榮,這份殊榮不僅屬于我個人,更屬于整個團隊,屬于這個偉大時代所有愛國奉獻的知識分子。”

2022年5月17日,已83歲高齡的王小謨院士再次出征,瞄準攻關網絡信息體系建設的機遇與挑戰,領銜成立了王小謨空基技術實驗室。

生于戰亂貧弱的舊中國,長于換了人間的新中國,奮斗于春潮澎湃、活力競放的改革開放,求索不止、鞠躬盡瘁于新時代,歷經中國從站起來、到富起來、再到強起來的偉大歷史進程,王小謨院士主持研制成功我國第一部自動化三坐標雷達,成功研制我國第一部中低空兼顧的低空雷達,系統謀劃和推進我國預警機事業的發展,設計提出了我國預警機技術發展路線圖和預警機裝備發展體系,為我國預警機研制徹底打破國際封鎖、實現完全自主發展、趕超國際先進水平作出了無可取代的重要貢獻,為我國雷達和預警機裝備的發展屹立起一座座不朽的豐碑!

-

雷達

+關注

關注

50文章

2965瀏覽量

118004

發布評論請先 登錄

相關推薦

烽火通信入選2024年“數字領航”大企業名單

天合光能入選國家級數字化供應鏈案例

華普微榮獲南山區“綠色通道”企業榮譽稱號

達實智能榮獲南山區“綠色通道”企業榮譽稱號

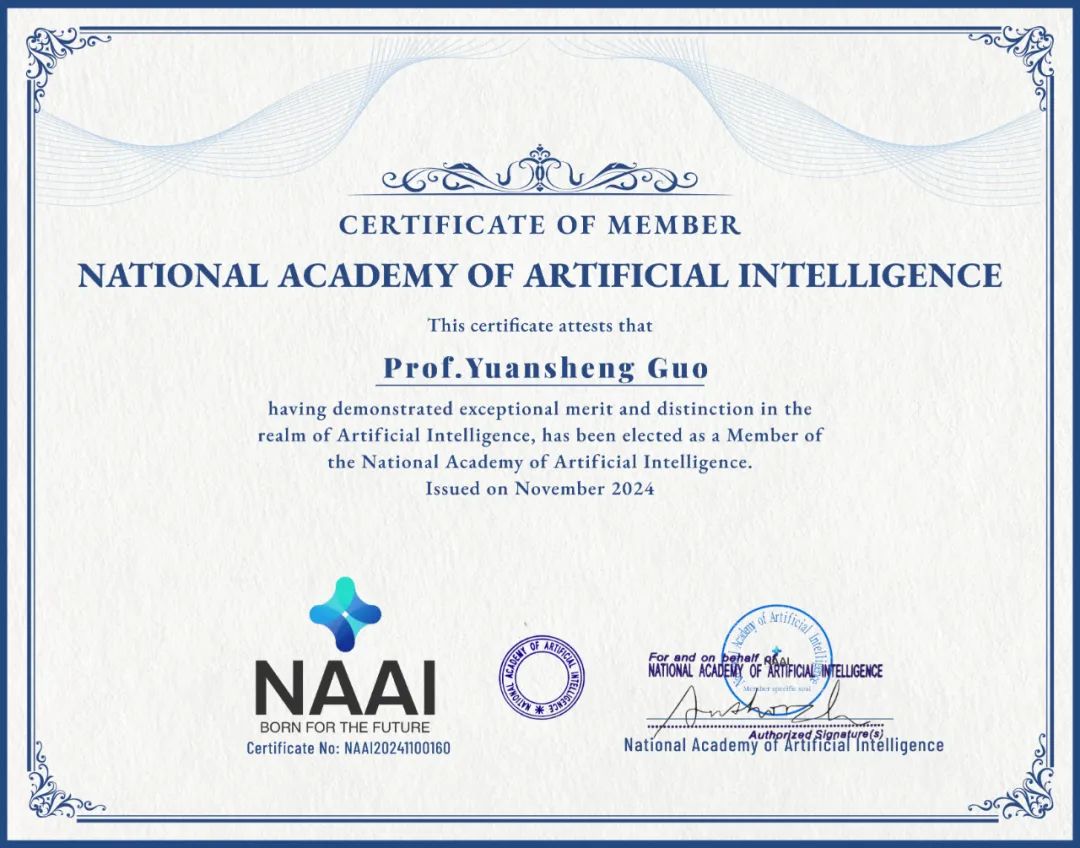

傳感器專家郭源生當選2025美國國家人工智能科學院院士

權威榮譽+1,實力見證!凌科榮膺“廣東省省級制造業單項冠軍企業”

美泰公司斬獲WVTMS“2023年度傳感器優秀供應商企業”榮譽稱號

“共和國勛章”和國家榮譽稱號建議人選公示,雷達專家王小謨院士入選

“共和國勛章”和國家榮譽稱號建議人選公示,雷達專家王小謨院士入選

評論