在剛過去的一年,中國航天創造了史上多個第一,取得了舉世矚目的成就。隨著長征三號乙運載火箭近日在西昌衛星發射中心點火升空,將實踐二十五號衛星準確送入預定軌道,中國航天取得新年“開門紅”。奮進新征程,揚帆再起航。中國航天科技工作者將繼續在新型重型火箭研制、智能航天器開發、載人航天工程、月球和深空探測等領域取得新突破,進一步推動航天強國建設。

提升運載火箭能力

運載火箭能力有多大,航天舞臺就有多大。中國航天一直致力于推進運載火箭技術創新,持續提升運載火箭的能力。2024年,中國新型火箭長征六號丙、長征十二號首飛成功。前者是新一代無毒、無污染中低軌道兩級液體燃料運載火箭。后者則是中國首型3.8米直徑單芯級液體運載火箭,可有效提高太陽同步軌道入軌能力和低軌互聯網衛星星座組網能力。

對長征運載火箭科技創新的方向和目標,中國工程院院士、運載火箭與航天工程專家龍樂豪介紹,“長征”瞄準的是大運載能力、快速反應、高可靠性和低成本,可以概括為四個字,即“大”“快”“高”“低”。

根據中國航天科技集團一院發布的消息,由該院抓總研制的長征八號甲運載火箭計劃于2025年首飛。該型運載火箭運載的能力更大,運載效率更高,可以提供700公里太陽同步軌道,從3噸到5噸到7噸的梯度運載能力,被認為將在大型衛星互聯網星座建設方面發揮重要作用。

長征十號、長征九號分別是中國新一代載人運載火箭和新一代重型運載火箭,是中國航天未來探索太空秘密的兩大主力火箭型號。長征十號的使命是完成中國載人登月任務,實現中國人數千年的奔月夢想。根據目前已經公布的信息,該型火箭將采用三級半構型,總長度將超過92米,起飛重量將超2000噸,起飛推力約2678噸,地月轉移軌道運載能力不小于27噸。

航天專家龐之浩指出,中國航天科技工作者在長征十號的研制過程中,將攻克發動機多機并聯、低頻彈性控制、故障診斷及容錯重構等關鍵技術,進一步提升火箭可靠性并使其邁向全面智能飛行階段,即有效融合人工智能技術,建立全生命周期、全系統的智能健康檢測系統,實現火箭本體自主修復。

根據計劃,中國人首次登月將在2030年前實現。長征十號的研制工作瞄準這個時間節點倒排工期,正有條不紊地進行。之前,該型火箭一子級動力系統試車和整流罩分離試驗都取得成功。2025年將是其研制過程中非常重要的一年,將取得哪些重大突破?讓我們拭目以待。

長征九號作為重型運載火箭將滿足中國航天一系列重磅任務需求,其中包括建設未來月球科研站、太空電站和實現載人登陸火星等國家重大科技活動。在2024年珠海航展上,長征九號模型閃亮登場,贏得廣泛關注,相關參數也被披露出來。據龐之浩介紹,長征九號將采用多種構型,芯級箭體直徑最大可達到10米級,低軌道運載能力約為140噸、地月轉移軌道運載能力50噸、地火轉移軌道運載能力35噸。根據計劃,長征九號將于2030年前后實現一級重復使用構型首飛,2033年到2035年實現兩級復用構型首飛。

推進新型衛星研制

2024年,中國攜手國際合作伙伴實施了多顆高水平科學衛星任務,不斷開拓空間觀測新天地。比如與歐洲航天局、德國馬普地外物理研究所和法國國家空間研究中心共同實施“天關”衛星任務,開啟了X射線時域天文學;再比如致力于研究宇宙演化和暗能量的中法天文衛星,獲得首批在軌科學探測成果,其中包括成功捕捉到首個伽馬射線暴。

在新的一年里,中國將繼續推進衛星技術創新,實施一系列新星發射任務。中歐合作的“微笑”衛星就是其中之一。“微笑”是致力于研究太陽風—磁層相互作用的全景成像衛星,通過對向陽側磁層頂、極尖區和地球極光進行全景成像,對地磁場和等離子體進行原位測量,提高人類對太陽活動與地球磁場變化相互關系的認知,認識地球亞暴整體變化過程和活動周期,探索日冕物質拋射事件驅動的磁暴發生和發展。據了解,該衛星配置了4臺有效載荷,能連續40多小時對地球磁鞘及極尖區進行X射線成像、對全球極光分布進行紫外極光成像,同時對太陽風和磁層中的等離子體及磁場進行實時原位探測,從而揭示太陽風與磁層相互作用的過程和變化規律。

2024年被認為是中國衛星互聯網建設元年,兩大互聯網衛星星座拉開組網大幕。其中,由上海垣信衛星科技有限公司建設的“千帆星座”發射了50多顆極軌互聯網衛星,中國星網公司成功發射了首批10顆低軌互聯網衛星,開始編織星網衛星星座。根據規劃,“千帆星座”將采用多層多軌道、分階段實施的星座設計,建成由約1.5萬顆衛星組成的太空巨型衛星星座,為全球提供多業務融合服務。中國星網公司將發射約1.3萬顆低軌通信衛星,完成衛星互聯網組網。可以預期,2025年將見證兩大互聯網星座建設熱潮,一批中國衛星互聯網新星將陸續飛天。

全球首顆靜止軌道微波氣象衛星是新一代氣象衛星家族重要成員,預計于2026年前后發射升空,將裝載毫米波亞毫米波探測儀,可實現對大氣溫濕度要素全天時、全天候、大范圍的高頻次三維探測,進一步提升高精度天氣分析和預報、短期氣候預測和災害監測預警等能力,將實現世界氣象探測領域新的飛躍。2025年無疑是我國科研人員為該衛星飛天備戰的沖刺之年,將繼續為實現靜止軌道高精度微波探測、天基大口徑高精度固面天線研制、高穩定連續機動、高精度微波導航配準等技術突破而努力拼搏。此外,中國新一代風云氣象衛星將于2025年迎來重要發展機遇,將繼續在星地協同智慧觀測一體化技術,建立支撐精細預報的智慧觀測業務系統方面取得新突破。

2025年將是中國下一代北斗衛星導航系統發展的重要年份。根據2024年11月發布的《北斗衛星導航系統2035年前發展規劃》,在確保北斗三號系統穩定運行基礎上,中國將建設以“精準可信、隨遇接入、智能化、網絡化、柔性化”為代際特征的下一代北斗系統。關于相關時間規劃和步驟,北斗衛星導航系統工程總設計師、中國工程院院士楊長風表示,中國將在2025年完成下一代北斗系統關鍵技術攻關;2027年前后發射3顆先導試驗衛星,開展下一代新技術體制試驗;約于2029年開始發射下一代北斗系統組網衛星;2035年完成下一代北斗系統建設。

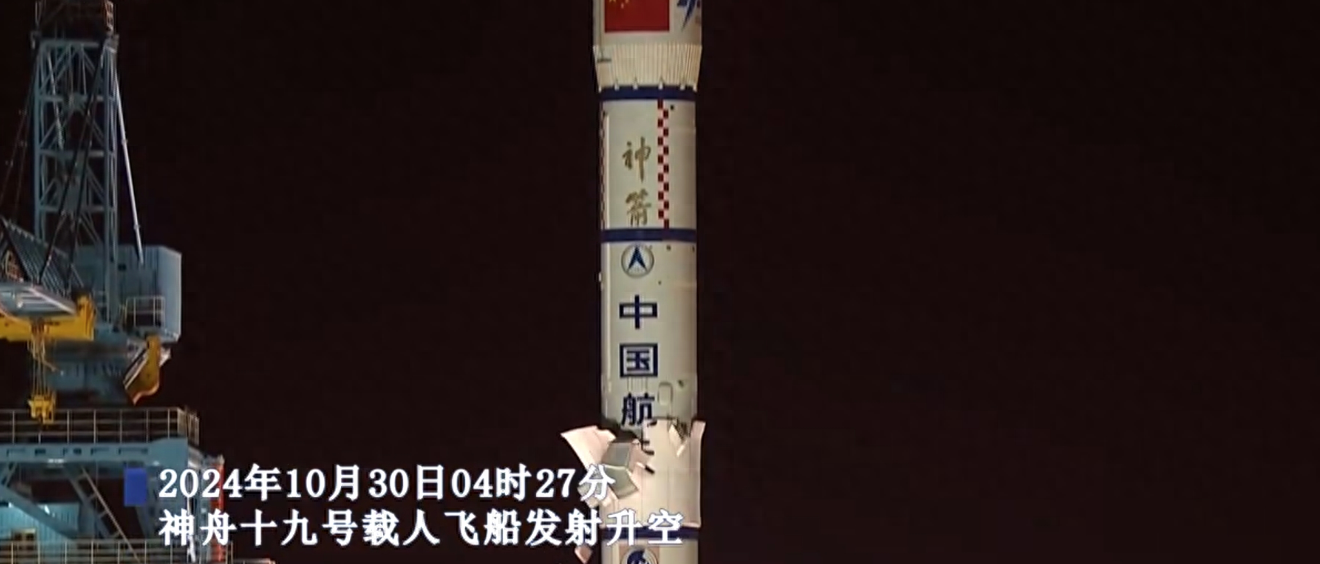

促進載人航天再突破

近年來,中國載人航天工程的快速發展吸引了全球目光。隨著“天宮”在軌建成并轉入常態化運營階段,中國空間站如何進一步提升天地往返效率,降低運營成本等成為人們關注的一大重點。2024年10月,中國載人航天工程辦公室公布了中國空間站低成本貨物運輸系統方案征集結果:經過第二輪擇優,中國科學院微小衛星創新研究院的“輕舟”貨運飛船和中國航空工業集團成都飛機設計研究所的“昊龍”貨運航天飛機成功入選,獲得工程飛行驗證階段合同。這標志著中國在太空物流領域的發展邁出新步伐。

“輕舟”何時首飛,開始執行太空送貨任務呢?據報道,時間被安排在2025年,按此計算,目前距離“輕舟”首次出征太空只有數月,相關籌備工作在緊鑼密鼓推進中。據悉,“輕舟”采用一體化單艙構型,貨艙空間27立方米,上行貨物運力可達2噸,可搭載航天員生活物資、科學實驗設備、科學載荷等。“輕舟”將采用多種載荷方案和智能設計,以提高航天員的貨物取送效率以及貨物處理的整體效率。“昊龍”是專門為空間站的上下行需求,定制設計研發的一款貨運航天飛機。其長度為10米、寬度為8米,采用大翼展、高升阻比的氣動布局。據“昊龍”總設計師房元鵬介紹,該航天器發射入軌后將主動與天宮空間站進行交會對接,執行完任務再從軌道返回地面。

2030年前實現首次載人登月無疑是中國航天最激動人心的計劃之一,一經發布就引起海內外特別關注。2024年11月,中國載人航天工程總設計師周建平披露了中國載人登月任務最新進展:已經完成前期的關鍵技術攻關和深化論證,全面進入了初樣研制階段。中國載人登月是系統工程,涉及航天科技領域全面創新,具體來說包括“夢舟”新一代載人飛船、“攬月”月面著陸器、載人月球車和登月服等。

發力月球和深空探測

2024年,我國圓滿完成嫦娥六號任務,在世界上首次實現月球背面自動采樣返回的壯舉。根據計劃,嫦娥七號將于2026年前后發射。這就意味著,大量研制工作將在2025年完成或取得重大進展。

據悉,嫦娥七號將致力于月球極區的科學與資源探測,有望在月球科學研究、日地月空間環境探索,以及月球原位資源利用等方面取得重大突破,為未來構建長期、連續運行的綜合性月球科研站打下基礎。后續,我國還將實施嫦娥八號任務,為國際月球科研站建設奠定更加堅實的基礎。

在小行星探測方面,我國計劃將于2025年發射天問二號小行星探測器,用于實施近地小行星2016HO3取樣返回和小行星帶中的主帶彗星311P環繞探測任務。

天問二號小行星探測器將實現近地小行星的繞飛探測、附著和取樣返回,即通過一次任務實現對近地小行星的近距離探測、采樣返回和主帶彗星探測,并開展遙感探測、就位探測以及樣品實驗室分析相結合的多種探測活動,有望使中國小天體探測技術達到國際先進水平。

在火星探測方面,我國計劃于2028年前后發射天問三號火星采樣返回探測器,并將于2031年攜帶樣品返回地球。

此外,根據計劃,中國將于2030年左右發射天問四號木星系探測器,將完成在木星系及行星際穿越探測任務。來源:人民日報海外版

-

衛星

+關注

關注

18文章

1722瀏覽量

67336 -

火箭

+關注

關注

0文章

389瀏覽量

28904 -

航天航空

+關注

關注

0文章

190瀏覽量

7591

發布評論請先 登錄

相關推薦

2025年看商業航天“黃金”崛起

2025:中國航天將從火箭研制、智能航天器開發、載人航天工程、月球和深空探測等領域進一步推動強國建設

2025:中國航天將從火箭研制、智能航天器開發、載人航天工程、月球和深空探測等領域進一步推動強國建設

評論