2014年Amazon推出第一臺智能音箱Echo,之后Google、Apple與中國的百度、小米等公司也相繼推出類似產品。據估計,智能音箱年銷售量在美國將于2019年達到4,100萬臺,顯示智能音箱已是科技發展潮流的進行式。智能音箱是結合音響、麥克風、語音識別與人工智能的裝置,2014年Amazon推出第一臺智能音箱Echo,之后Google、Apple與中國的百度、小米等公司也相繼推出類似產品。根據國際研調機構Canalys,以智能音箱2017年第四季智能音箱的全球出貨情形來看,使用者仍以北美為主,其次為歐洲和亞太地區;而根據市場研究公司Activate預測,智能音箱年銷售量在美國將于2019年達到4,100萬臺,顯示智能音箱已是科技發展潮流的進行式。

在各大廠的帶動下,智能音箱可以聲控的功能愈來愈多,動動口就能播放音樂、查詢天氣、叫車、訂外送;聲音媒體是否能夠借著智能音箱潮流找到新的機會?本篇專題將淺析智能音箱的使用與聲音媒體的新可能。

智能音箱深入家庭,滿足用戶立即需求

智能音箱透過自然語言技術了解消費者的語意,進行語音互動,并利用背后龐大的數據庫、搜尋能力、電商平臺以及開發商建置的APP(第三方應用服務程序),滿足消費者各種立即的需求。應用包含三方面:解答問題(如問天氣、路況)、智能家居控制中樞(如聲控開燈)、提供聲音內容(如音樂、廣播)。根據資策會對美國智能音箱三大主要品牌的產品定位分析:Amazon Echo的重點在輔助電商;Google Home擁有自然語意辨識基礎,能發揮其搜尋強項,并可整合其相關服務生態系,掌握用戶信息;而Apple HomePod的強項則是硬件,主打優秀的音質,且能感測環境,調整音效,以提供最佳的音樂體驗。

聲音媒體與年輕人的新接觸點

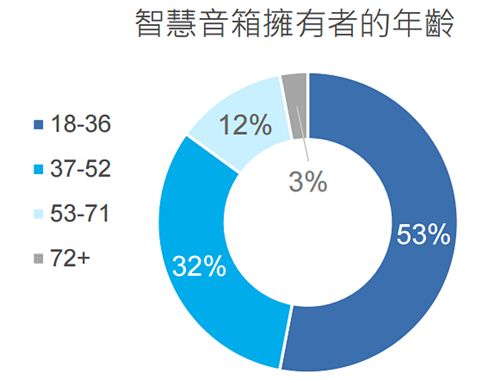

CapTech研究報告對美國近千名18歲以上的消費者進行抽樣調查,超過一半的(53%)的智能音箱使用者是千禧時代與Z時代。

以這當中最年輕的18歲來看,意味著當Apple 2011年推出Siri,他們在大概11、12歲時,擁有的第一支手機可能就已有語音助理。也因此他們能夠自然的張口與裝置互動, 他們不僅僅是數字原生代(Digital natives),更是“聲控原生代”(voice natives)。

?智能音箱讓廣播再次回歸家中:美國國家無線電廣播公司CRS議程委員會主席Greg Fey指出,智能音箱為家庭提供了更多收聽廣播的機會;因此,聲音媒體的數字化勢在必行。

?聽眾能獲得他們正在尋找的內容:根據Mark Ramsey的分析發現那些人們在傳統廣播上的需求, 如實時的新聞內容與歌曲,都在智能音箱上能得到滿足。

?擄獲下一代的新娛樂:那些家中有小孩的智能音箱擁有者中,有88%的人表示他們的孩子喜歡Amazon的語音助理Alexa,也有高達八成的家長同意智能音箱更容易為孩子帶來娛樂。

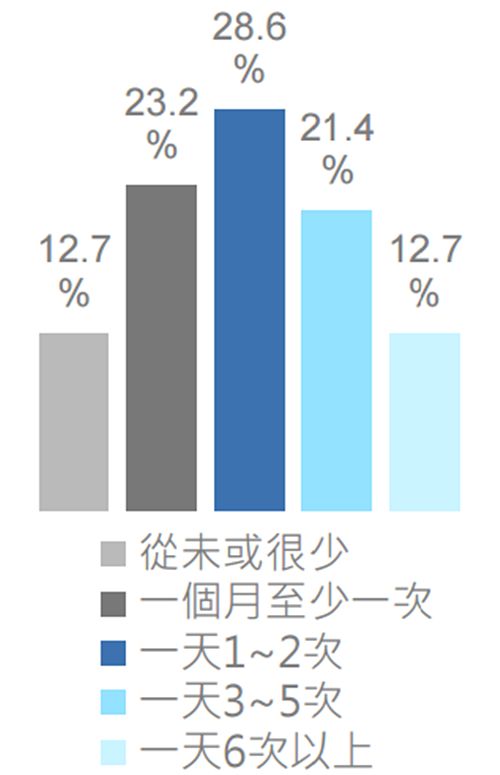

聽音樂、問問題是最主要的使用行為調查機構Voicebot的研究報告顯示,擁有智能音箱的消費者中,高達六成會每天使用,顯示智能音箱已經無縫融入他們的日常生活。

智能音箱使用頻率:

生活助理和娛樂是智能音箱首要任務:

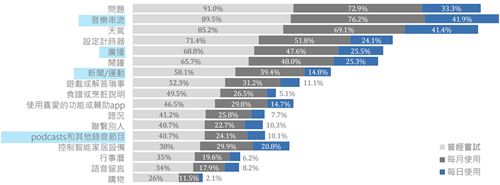

智能音箱在每月使用頻率上仍以音樂(76.2%)為主,其次為問問題(72.9%)、確認天氣(69.1%)、設定定時器(51.8%)與廣播(47.6%),更有四成使用者天天用來聽音樂。聽廣播行為轉移到智能音箱:特別的是,根據Voicebot的調查,智能音箱雖然分去了消費者使用傳統廣播媒體的時間,但觀察下圖,消費者并非不再喜愛廣播內容(音樂、新聞與節目等),只是收聽行為逐漸轉移到智能音箱上。智能音箱使用行為:

傳統廣播電臺是智能音箱主要聲音內容來源根據美國全國公廣電臺(NPR)和研調機構Edison的報告, 70%的智能音箱擁有者表示比以往收聽更多音訊,且收 聽更多的內容為音樂、新聞與訪談、博客(Podcast)與有聲書。

媒體研究機構Bridge Ratings指出,55%智能音箱用戶是利用FM廣播電臺聽音樂,亦即透過語音對智能音箱下達“我要聽Power105”或“播The Rock94.5”等指令,其次是Spotify、Pandora等音樂串流服務,再來是Tune-in、 iHeart Radio等整合多家廣播電臺的平臺。

傳統電臺搶進智能音箱NPR

NPR是目前最積極抓住智能音箱的趨勢的傳統廣 播電臺,NPR分別與Amazon、Google等龍頭公司簽訂合作協議,成為裝置默認的新聞內容提供商。NPR也不時在廣播節目中透過主持人告訴聽眾“現在可以在你的智能音箱上收聽NPR了”,雖然被部份聽眾認為有為裝置打廣告之嫌,但NPR認為,作為一個正在崛起的新裝置,智能音箱的許多功能都尚待探索,此時正適合幫助聽眾了解到可以用新裝置收聽喜愛的廣播內容。在線性電臺廣播內容以外,NPR也推出為移動裝置和新興平臺打造的應用程序NPR One,提供個人化的隨選服務,根據Bridge Ratings,NPR One是智能音箱用戶收聽音頻內容的主要來源之一(20%)。另外,澳洲最大的娛樂公司SCA(Southern Cross Austereo)也已和多家智能音箱制造商建立合作關系,預設提供旗下廣播公司的新聞內容。

善用智能音箱的優勢創造新可能

聲音媒體長期在生活中扮演陪伴角色,主持人培養聽眾的信任和好感,廣播透過聲音引導聽眾想象,能夠喚起綜合各感官的體驗,導入深層記憶,聲音媒體自有其魅力;而在開車、做家務等不 便滑手機的情境下,廣播更是用以填補空白的不二選擇。善用廣播的傳統優勢結合智能音箱的數字特性和AI助理功能,能夠創造隨選、互動的內容,深耕分眾市場,是聲音媒體的新機會。隨選服務需要大量內容支撐,因此應善加利用沒有時間性或短小、易剪輯的音訊內容。臺北愛樂電臺早在1993年開臺前就以科技電臺、數據庫電臺為目標,除了保存節目數字檔案外,還記錄主持人腳本,都是為了日后能夠將帶狀節目點狀化,透過回放、重組擴大內容數量、降低成本。交互式內容目前尚在實驗階段,如BBC和Amazon Echo與Google Home合作的的廣播劇“The Inspection Chamber”,讓聽眾扮演一個角色,透過對話影響劇情和結局。其他應用多出現在兒 童游戲中,如Amazon的“芝麻街挑戰”在故事中提供線索,讓孩子和智能音箱互動、解謎。

結語

雖然廣播收聽人口在過去幾年間下滑,但聲音媒體的優勢并未消失。數字化的聲音媒體與智能音箱結合,隨選、互動等特性有助于吸引更多聽眾、提高黏著度,小型電臺也更容易經營分眾市場。智能音箱擁有者過半為18-36歲年輕人,更被新手父母視為育兒的好幫手,對于廣播產業來說,正是接觸青壯族聽眾、培養下一代聽廣播習慣的機會點,或許可以提前想象在Alexa、Google、Siri陪伴下長大的孩子,未來將如何透過語音尋找內容、發現新內容。此外,智能音箱是家庭的裝置, 可望重現全家人聽廣播的場景。除了廣告收益外,Amazon近日也宣布新政策,讓語音應用開發者能夠直接透過APP獲利,例如Podcast內容訂閱,在試聽集數結束后即可向聽眾收費,開發者能獲取七成利潤。在多元收益的激勵下,期待未來出現更多優質的語音服務與創意內容。智能音箱目前市場仍以北美為主,中國的普及速度日益加快,是否會、何時會帶起旋風仍待觀察。但語音助理、語音搜尋已隨著智能手機逐漸進入我們的生活,廣播產業仍須做好準備, 才能掌握先機。

-

語音識別

+關注

關注

38文章

1742瀏覽量

112927 -

智能音箱

+關注

關注

31文章

1784瀏覽量

78791

原文標題:智能音箱是聲音媒體的新機會?

文章出處:【微信號:iot12345,微信公眾號:物聯之家網】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

發布評論請先 登錄

相關推薦

藍牙音箱的EMC問題與解決方法

PPEC inside 超導 / 磁鐵電源,以搭積木的方式快速滿足您的磁鐵供電需求

卡諾模型為人工智能領域提供了一種全新的視角

京東搜索重排:基于互信息的用戶偏好導向模型

斑馬技術:用軟件創造需求,硬件滿足需求

開啟智能能效管理:4G 智能計量控制插座的協議對接與私有化部署

軟件測試六大問 全面而深入的軟件測試行業解疑

卡諾模型引領人工智能走向用戶心坎

深度挖掘5G網絡潛在價值,滿足用戶的個性化需求

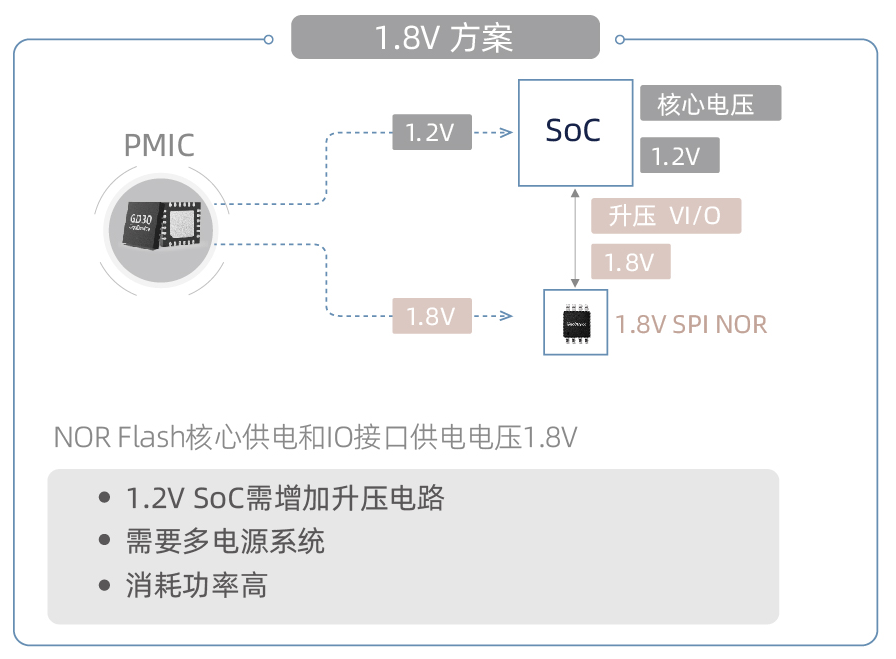

更低功耗、更小尺寸、更高性能……創新存儲如何滿足“既要、又要、還要”的苛刻設計需求

芯科科技推出結合無線連接、人工智能和安全性的智能家居解決方案

MAXHUB首發高效會議解決方案,滿足用戶智能化協作需求

飛創直線運動模組滿足用戶【安全負荷運行及高精度操作】需求

智能音箱深入家庭,滿足用戶立即需求

智能音箱深入家庭,滿足用戶立即需求

評論