各位群友,大家晚上好,我是黃曉宗,一直從事模擬和混合信號IC設計工作,對ESD保護設計有一定的心得,今天和大家談談集成電路ESD保護的器件和電路,在交流的過程中會分享一些實際的案例,希望能夠為大家做一些基礎知識的鋪墊,也感謝大家在這里進行交流。

我將分為以下部分介紹,在完成背景介紹后,將在第二、三和四章針對基本器件、二極管、SCR器件提高維持電壓的技術進行討論。然后,通過工程案例和器件應用,分析和優化全芯片ESD保護設計;第五章將討論SiP ESD中板級和片上協同保護的策略,提高系統的保護能力。

靜電放電現象在日常生活中非常常見,干燥的冬天手指觸碰到金屬門把手,就會發生放電現象。不同物體的接觸和分離就是最常見的靜電產生方式,例如摩擦可產生靜電。人體有感覺的靜電放電電壓在3000—5000V,這些靜電對人體并不是致命的,但是對沒有靜電防護的電子產品來說可能會造成非常嚴重的后果。

電子產品離不開芯片,也就離不開ESD保護設計。以我們的手機為例,移動電話轉向智能電話技術,智能手機按鍵被觸摸技術替代,取消了按鍵接口,人機交互通過觸摸屏完成。雖然目前的智能手機仍有耳機、電源充電、電源按鍵等端口外露,但是已經大大減少。對于未來發展,當“非接觸技術”(類似手勢控制)替代目前的“接觸技術”,那么直接的人機交互將減少靜電損傷的風險。芯片在生產、封裝、測試、組裝等過程中都受到ESD的威脅,所以保護設計也就貫穿整個芯片的始終。這是典型的ESD失效照片。

一般來講,一顆芯片上都會有相應的ESD保護電路,其目標就是泄放電流和鉗位電壓,保護脆弱的內部電路。當然,RF電路為了性能的考慮,可能無ESD保護結構,其靜電能力就可能200V-250V。

ESD對IC的損傷主要有兩類,即大電流產生局部熱量、高電場損傷絕緣層,都會導致電路或者器件功能性能的異常。ESD保護的基本原理就是并聯保護器件,以此泄放大電流和鉗位高電壓,避免對內部電路造成損傷。

保護的原理已經非常清楚,那么在具體實施過程中,一種方式是減少靜電的產生,例如靜電手套、指套、離子風扇等中和靜電,這樣就減少了芯片受到的ESD威脅;另一種就是讓自身變得更加強大,既然無法避免強大靜電的產生,那么盡可能增強自身的抗ESD沖擊能力,這可以通過系統級和片上保護來實現。

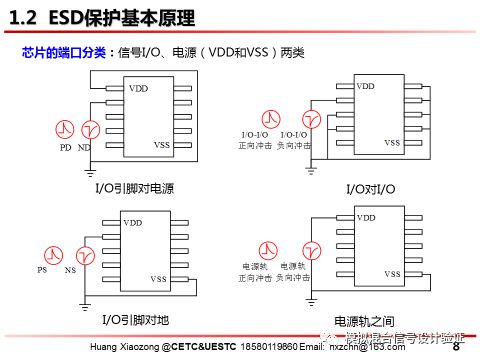

分析完這些ESD現象和保護原理,那么如何來評價一顆芯片的ESD能力呢?我們通常將芯片的引腳分為信號I/O、電源(VDD和VSS)兩類。這些引腳可以形成不同的沖擊組合,即PD/ND、PS/NS、I/O-I/O和電源軌之間進行ESD沖擊,便于研究。

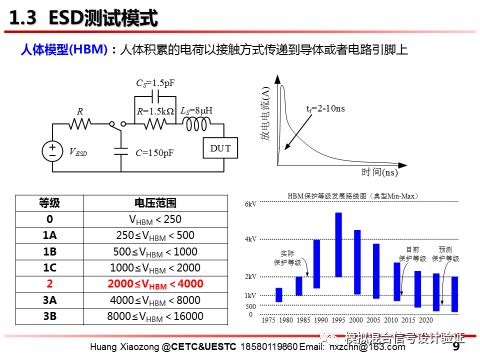

為了模擬芯片在不同場景下受到的ESD沖擊,建立了一系列標準的、可重復的ESD脈沖,對待測試器件進行沖擊。例如模擬人體積累電荷對器件放電的人體模型,這是最常用的一種模式。通常IC的HBM ESD能力都要求2000V以上,但是對于敏感電路,例如RFIC、超高速的信號端口等,ESD能力要求會降低。

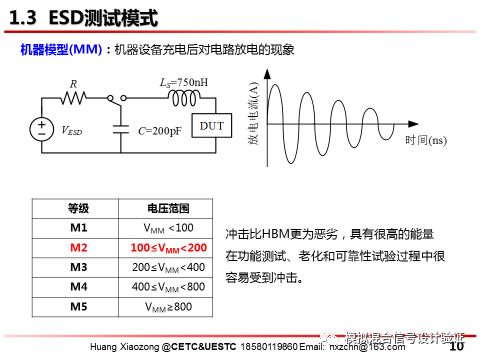

模擬充電金屬機械手對器件沖擊的機器模型,沖擊能量比HBM更加惡劣。

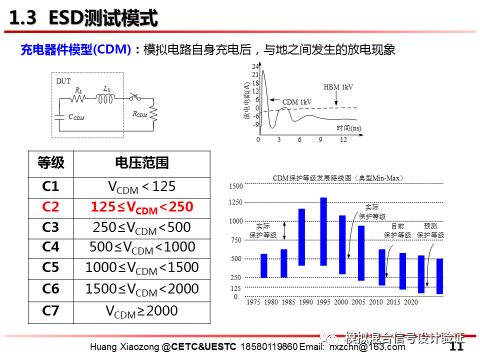

模擬器件自身充電,并對地放電的充電器件模型。CDM模式與HBM/MM模式顯著的不同在于電荷產生的方式,CDM是由器件自身積累電荷,而通過引腳泄放到地,形成沖擊電流,從而可能對電路造成損傷;HBM/MM則是外部(無論是人體還是機器)的電荷對電路造成損傷。

這些模型都是對獨立芯片或者器件的ESD沖擊。

當器件裝配到系統中,仍需要對系統的ESD性能進行評價,那么就是通過電子槍對系統進行沖擊的IEC系統級測試。然而,這些測試都只能對芯片的等級進行判定,并不能對器件特性進行表征,那么TLP測試模式就被引入了。

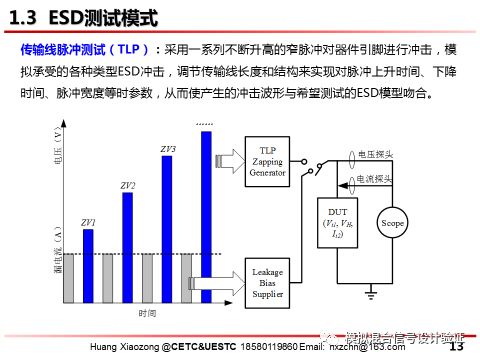

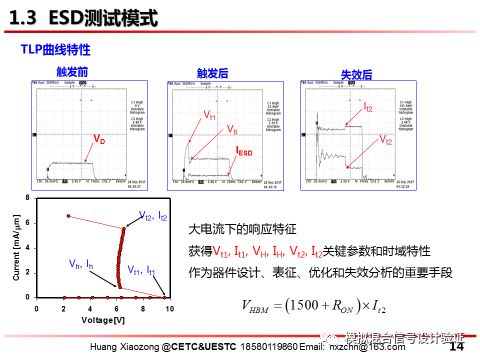

TLP是常用的分析手段,通過一系列窄脈沖對引腳進行沖擊,并且可以調節時間參數,模擬不同沖擊下的行為。

通過時域波形提取每次沖擊下的電壓、電流,并監測漏電流變化,從而獲取關鍵參數,作為器件設計和優化的重要手段。

目前已有大量的TLP商用設備,我的研究主要基于Hanwa的TLP設備。TLP可以表征HBM/MM的等效特征,快速TLP(VeryFast TLP,vfTLP)通過調節傳輸線長度和結構實現了CDM沖擊等效特征的模擬,產生脈沖寬度1ns-5ns,上升時間0.1ns-0.4ns,如此短暫的時間小于硅材料中熱擴散時間常數,可以較好評估器件和電路在快速放電狀態下的行為,但是因為vfTLP和CDM的電流泄放路徑通常存在差異,所以并不能預測器件和電路的失效閾值。

下面我們對ESD基本保護器件的特性進行簡單分析。

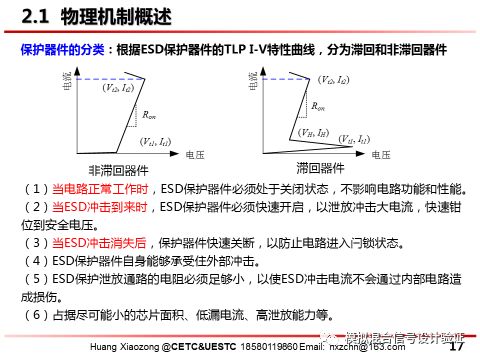

ESD保護器件主要有滯回和非滯回兩類,都需要滿足以下條件:

(1)當電路正常工作時,ESD保護器件必須處于關閉狀態,不影響電路功能和性能。

(2)當ESD沖擊到來時,ESD保護器件必須快速開啟,以泄放沖擊大電流,快速鉗位到安全電壓。

(3)當ESD沖擊消失后,保護器件快速關斷,以防止電路進入閂鎖狀態。

ESD保護器件就像一位優秀而強健的保鏢,當有危險到來時,及時現身保護主人,當危險消失后,保鏢也就默默地走到一旁。

(4)ESD保護器件自身能夠承受住外部沖擊。

(5)ESD保護泄放通路的電阻必須足夠小,以使ESD沖擊電流不會通過內部電路造成損傷。

(6)占據盡可能小的芯片面積、低漏電流、高泄放能力等。

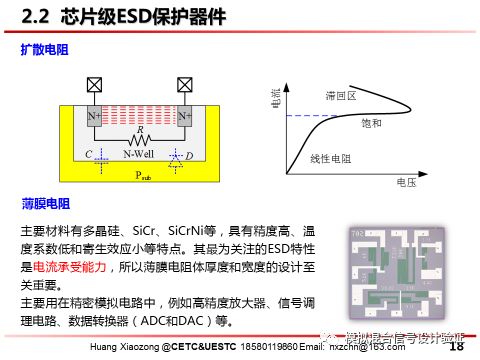

電阻在ESD保護中起到輔助作用,具有不同的行為特性。擴散電阻在沖擊下具有飽和特性,這是因為半導體材料的電阻率是由載流子遷移率和濃度決定,當電場強度使得載流子遷移率飽和后,電阻率只與濃度相關,所以出現飽和特性;當電壓進一步增大時,出現碰撞電離,雪崩產生大量載流子,從而出現滯回區。薄膜電阻則重點關注電流承受能力,后面將有所涉及。

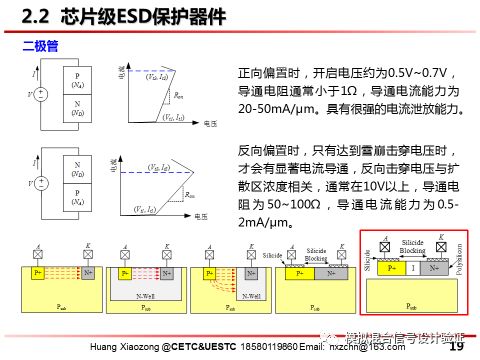

正向導通二極管具有很強的泄放能力,是重要的保護器件,在射頻、數字端口保護中常用。但是反向二極管電流能力弱,若作為ESD保護,需要較大的芯片面積。

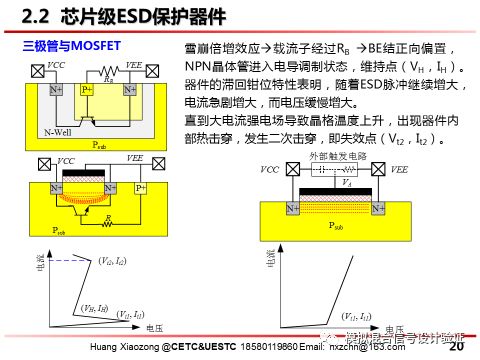

三極管和GGNMOS在反偏結擊穿后,整體器件進入電導調制的滯回狀態,形成S形滯回曲線,泄放電流。MOS管的柵極還可通過RC觸發實現動態的溝道電流泄放能力。

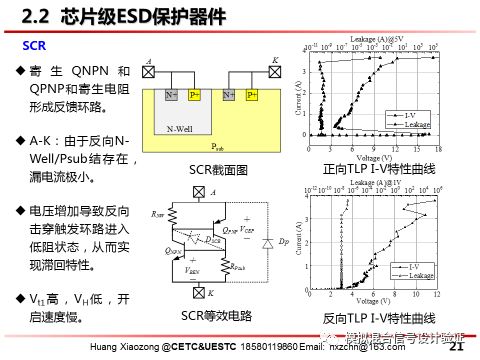

SCR是重要的ESD保護器件,通過PNPN結構形成反饋環路,這是典型的特性曲線,具有Vt1高,VH低,開啟速度慢的特點。注意對于SCR來說,反向特性雖然也是一個二極管,但是串聯了Rpsub和RNW,會影響導通電阻,直接影響鉗位特性和導通電阻,所以通常并聯一個Dp。第四章將針對其維持電壓進行優化設計。

下面我們來討論一下二極管在ESD保護中的應用及其優化設計的一些研究。

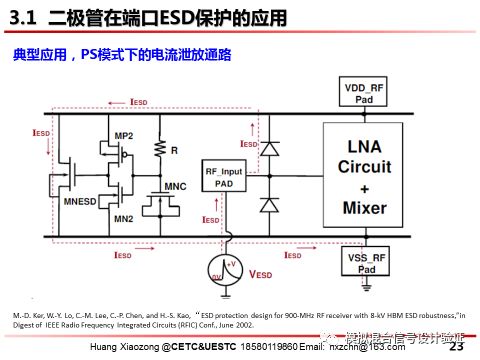

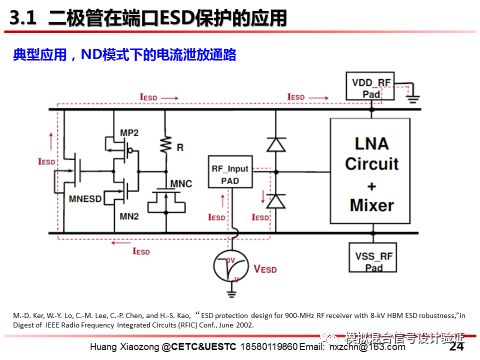

我們首先重溫一下剛才討論到二極管的情況,正向導通ESD保護能力強,開啟電壓低;每一個端口都有對電源軌、其他端口的ESD沖擊模式。這里針對實際電路說明泄放通路。PS:反向二極管不易導通,那么正向二極管與電源軌之間的保護形成通道。

這是ND模式,對電源進行負壓沖擊,也有類似的電流泄放通路。

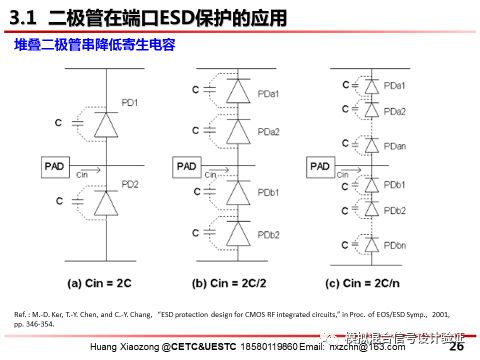

二極管結構簡單,易于使用,廣泛應用于ESD保護結構中,特別針對數字信號、高速信號端口。除了滿足保護窗口以外,寄生電容是ESD保護結構的重要考慮因素。這里主要針對堆疊器件做一個說明。

可以看出,串聯二極管的寄生電容隨著串聯數量增加而成比例減小,這對于高速信號端口來說是極其重要的特性,但是串聯數量越多,也會導致其開啟電壓越高,導通電阻越大,會影響ESD保護性能。

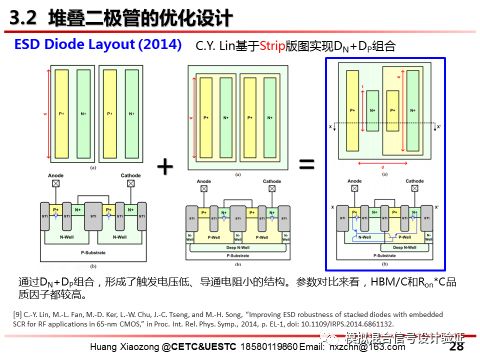

這是一個常規二極管的Layout,下面將針對堆疊二極管的版圖優化進行介紹,說明Layout對ESD能力的影響。

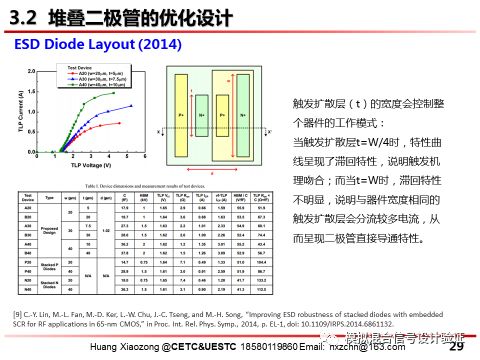

我們通常看到的二極管就是兩個相同二極管的堆疊,例如P+/Nwell或者N+/Pwell,但是只要將兩種器件混合,就會出現新的機理,如右圖的結構,形成了PNPN的SCR通路,而觸發則是由二極管實現,具有低觸發電壓的特點。

從測試的TLP特性可以看出,觸發擴散層(t)的寬度會控制整個器件的工作模式:當觸發擴散層t=W/4時,特性曲線呈現了滯回特性,這與SCR觸發機理吻合,當t較小時,串聯二極管上分流電流較少,剩余的電流將觸發寄生的SCR通路;而當t=W時,滯回特性不明顯,說明與器件寬度相同的觸發擴散層會分流較多電流,從而呈現二極管直接導通特性。

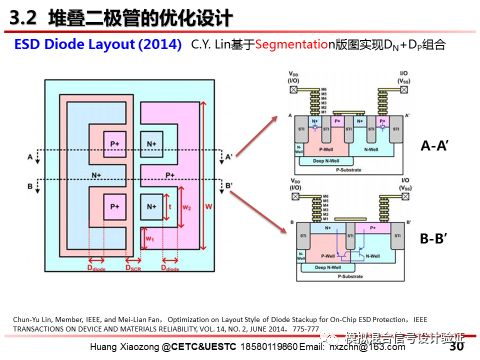

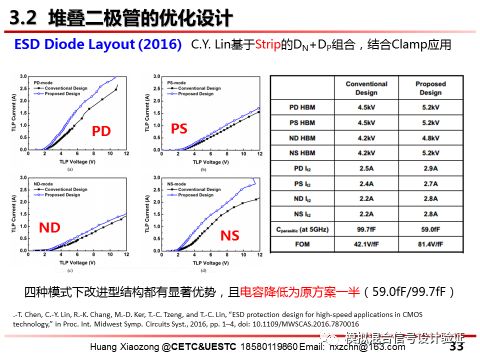

在同一年,該研究對版圖進行優化,利用分割的方式實現了Dn+Dp的組合,從AA’和BB’截面可以看出,該器件具有兩種路徑,一種是串聯的二極管,另一種是SCR通路。

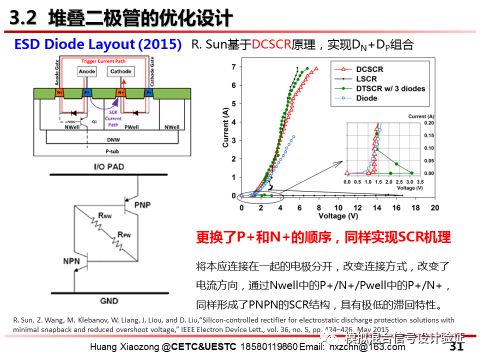

2015年這個結構將本應連接在一起的電極分開,改變連接方式,改變了電流方向,通過Nwell中的P+/N+/Pwell中的P+/N+,同樣形成了PNPN的SCR結構,具有極低的滯回特性。

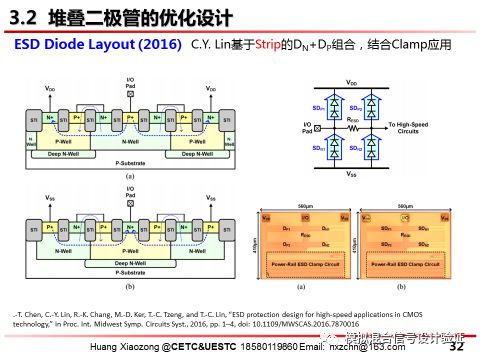

這里將前面的版圖優化結構進行了工程應用,配合Power Clamp實現電路的保護,并對全芯片保護的特性進行了分析。

可以看出,在不同的沖擊模式下,和傳統的堆疊器件(傳統器件就是2Dn或者2Dp)相比都有顯著優勢,ESD性能更高,電容降低為原方案一半(59.0fF/99.7fF)。

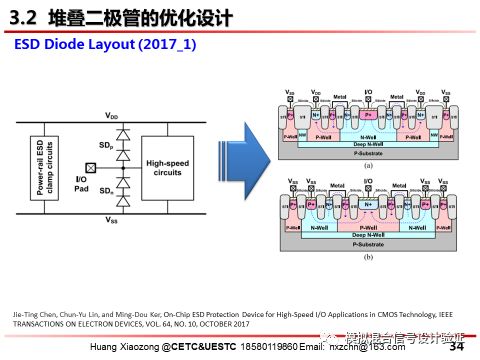

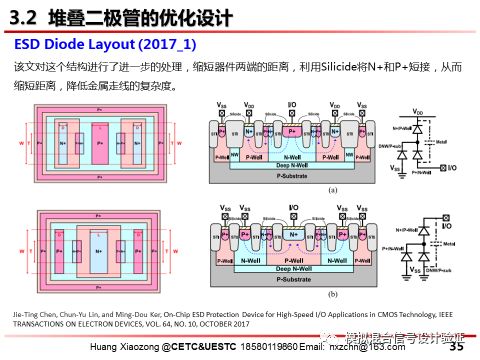

該研究對Dn+Dp的串聯形式進行了進一步的優化,利用Silicide將N+和P+短接,從而縮短器件兩端的距離,降低金屬走線的復雜度。

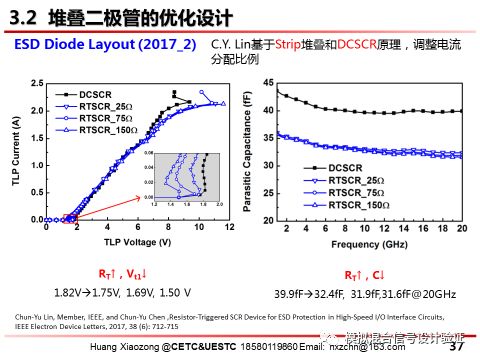

針對DCSCR,從A-K(Cathode-Anode),有PN二極管和P+/Nw/Pw/N+形成的SCR,二極管優先導通,并觸發SCR通路,從Nw流出的電流,本質上開啟了寄生的PNP晶體管(Nw是PNP的基極);進入Pw的電流,本質上開啟了寄生的NPN晶體管(Pw是NPN的基極),實現更強的電流泄放能力,當然,這里的特性與二極管非常相似。

通過不同電阻值的對比測試可以看出,當串聯電阻增大時,觸發電壓Vt1降低。在論文中對寄生電容進行了近似分析,其電容值也隨著串聯電阻的增大而減小。

SCR是重要的ESD保護器件,也是ESD研究領域的重要課題,這里簡要介紹采用分割方式提高維持電壓的技術。

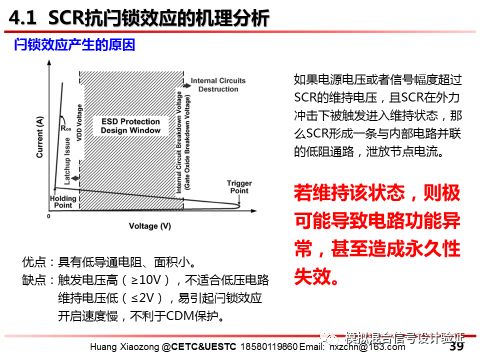

前面已提到,SCR具有低維持電壓的特點。如果電源電壓或者信號幅度超過SCR的維持電壓,且SCR在外力沖擊下被觸發進入維持狀態,那么SCR形成一條與內部電路并聯的低阻通路,泄放節點電流。若維持該狀態,則極可能導致電路功能異常,甚至造成永久性失效。

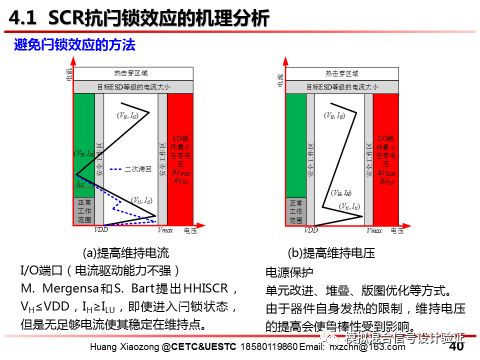

避免閂鎖效應的方法之一,是提高維持電流到閂鎖電流之上,這對電流驅動能力不強的I/O端口來說比較實用。但對于電源之間的保護,提高維持電壓是更好的方式,業界已研究多種方式,但是魯棒性會受到影響。M. Mergensa和S. Bart等通過增加外部并聯電阻和版圖優化提高維持電流,形成高維持電流SCR(High Holding Current SCR,HHISCR),當維持電壓VH≤VDD,但是IH≥ILU,即使進入閂鎖狀態,因為無足夠電流使其穩定在維持點,可使電路脫離閂鎖狀態。

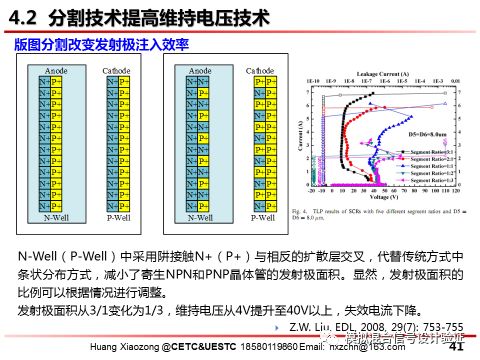

首先是通過版圖分割技術,利用擴散層交叉的方式替代條狀分布方式,調節發射極注入效率,可實現維持電壓提升,但是由于發射極面積減小,失效電流下降顯著,大家可以參考相應的文獻。

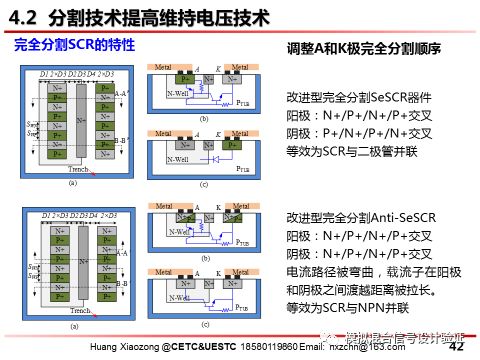

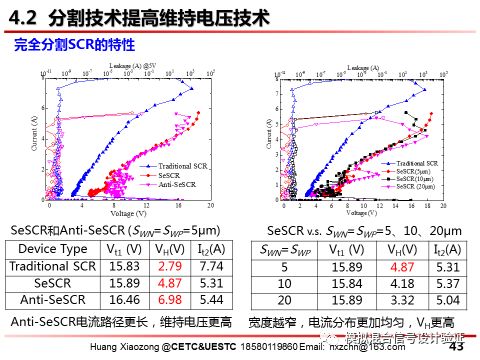

完全分割技術在單向SCR中可以進一步探討,調整陰極和陽極的分割順序,命名為SeSCR(陽極:N+/P+/N+/P+交叉、陰極:P+/N+/P+/N+交叉,等效為SCR與二極管并聯)和Anti-SeSCR(陽極:N+/P+/N+/P+交叉、陰極:N+/P+/N+/P+交叉;電流路徑被彎曲,載流子在陽極和陰極之間渡越距離被拉長。等效為SCR與NPN并聯)。

Anti-SeSCR電流路徑更長,維持電壓可達到接近7V,SeSCR分割寬度越窄,電流分布更加均勻,所以VH更高。

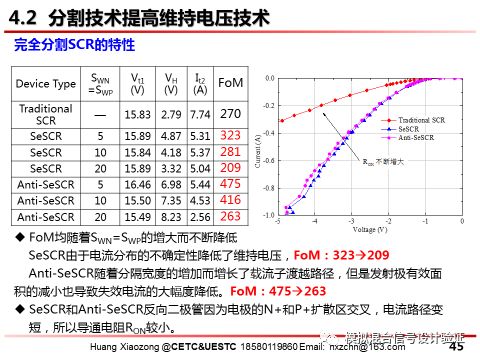

Anti-SeSCR隨著分割寬度增加,維持電壓顯著增加,這是因為空穴向陰極N+擴展,不斷復合,濃度降低,且隨著∠α越大,載流子濃度越低,有效的發射極寬度為SWN_eff減小。同時伴隨載流子渡越距離變長,維持電壓就隨之提高。

但是有效發射極面積減小,導致電流聚集效應顯著,It2下降。

這里定義了品質因子FoM(VH×It2/Width),FoM均隨著SWN=SWP的增大而不斷降低。因為完全分割結構,使得反向二極管的電流路徑變短,導通電阻RON更小。

上面的內容都是介紹獨立器件的設計,單純器件的特性并不一定能夠滿足全芯片ESD保護的要求,必須匹配相應的保護窗口。下面將對全芯片ESD保護設計技術進行案例說明。

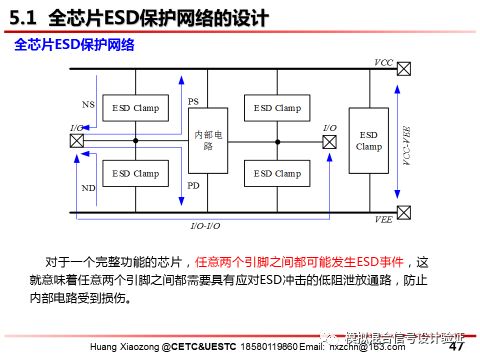

對于一個完整功能的芯片,任意兩個引腳之間都可能發生ESD事件,需要相應的泄放通路。圖中表示了各種沖擊下的電流泄放路徑。

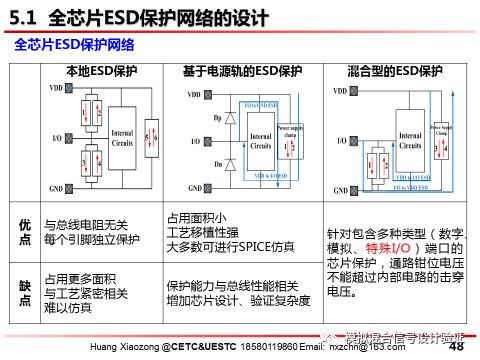

全芯片ESD保護網絡通常可以分為以上三種情況,各有優缺點。針對引腳數量少的模擬電路,可以選用本地ESD保護網絡,不需要借助總線,每個引腳均可獨立實現保護;基于電源軌的ESD保護具有占用面積小,工藝移植性強的優點,但是增加了芯片設計和驗證的復雜度;混合型ESD保護網絡主要面向多種類型端口的芯片,例如帶有RS485接口的混合信號IC。

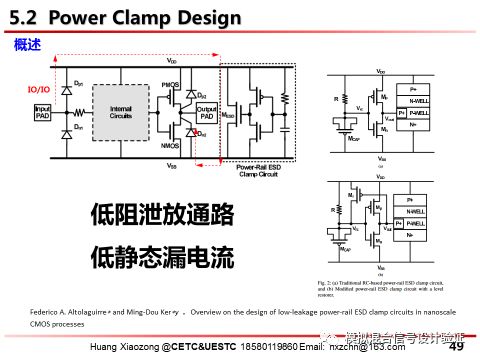

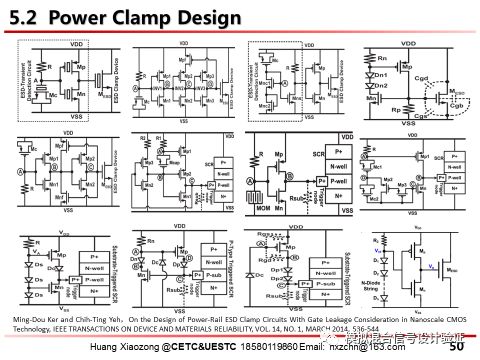

這里說明了PowerClamp在保護網絡中的應用,對于基于電源軌的保護策略來說,Power Clamp的性能極其重要,需要具備低阻泄放通路、低靜態漏電流等特點。這里僅對一些典型結構進行列舉。

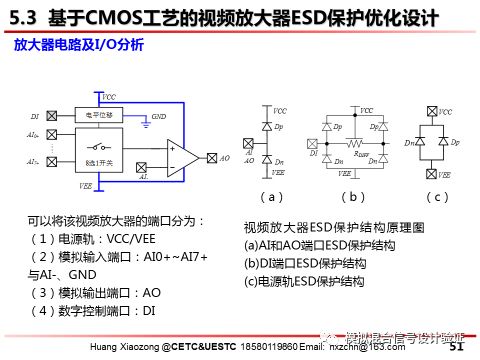

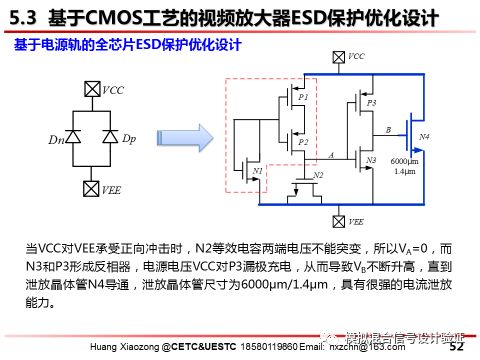

這里以一個基于CMOS工藝的視頻放大器ESD保護優化設計的案例,說明基于電源軌的保護策略,如何通過優化PowerClamp達到提升整體ESD能力的目的。

原保護方案采用了左圖反向二極管的方式,在ESD測試過程中,出現輸出端損傷的情況。經過電參數測試和失效分析,確定了ESD損傷機理。更改為右圖的有源泄放結構可以很好實現電流泄放。下面通過TLP對比測試來說明。

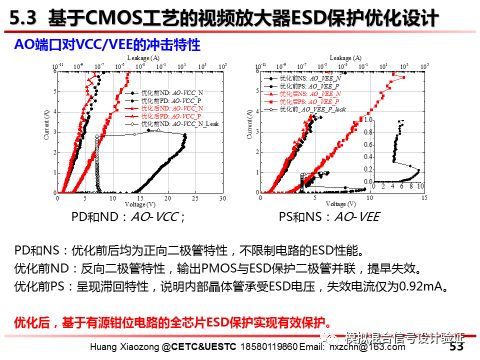

從測試曲線可以看出,PD和NS在優化前后均為正向二極管特性,不限制電路的ESD性能。優化前ND:反向二極管特性,輸出PMOS與ESD保護二極管并聯,提早失效。優化前PS:呈現滯回特性,說明內部晶體管承受ESD電壓,失效電流僅為0.92mA。優化后,基于有源鉗位電路的全芯片ESD保護實現有效保護。

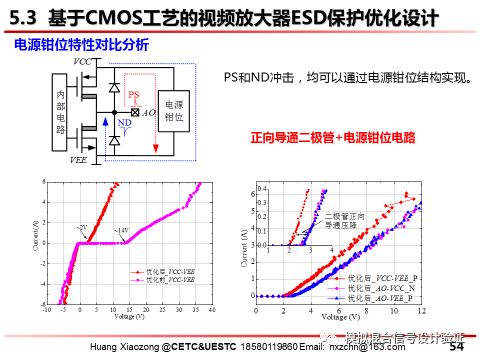

這一頁的測試結果驗證了有源泄放的Power Clamp作為公共總線泄放PS和ND的ESD沖擊特性,PS和ND的特性均為一個正向導通二極管+電源鉗位電路的I-V特性疊加,達到了提升全芯片ESD保護能力的目的。

在全芯片ESD保護的基礎上,我們對系統級封裝的ESD保護進行了一定研究,說明片上和板級的協同保護策略。

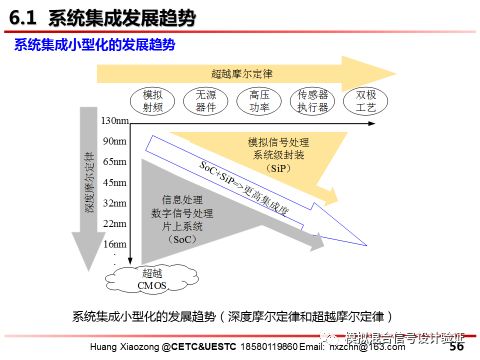

眾所周知,集成電路的小型化發展沿著More Moore和More than Moore兩個趨勢發展,而隨著More Moore對于成本要求不斷提高,More than Moore成了重要的解決方案,通過不以小尺寸為目標的特種工藝設計模擬、射頻和功率器件,通過SiP技術將不同功能的電路、甚至MEMS等傳感器進行系統級封裝,實現解決方案的小型化。

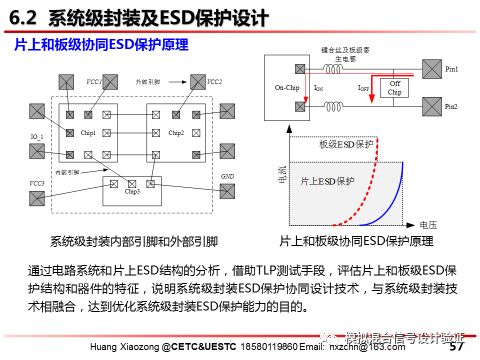

對于系統級封裝的ESD保護,首先要區分封裝內部引腳和外部引腳,通過電路系統和片上ESD結構的分析,借助TLP測試手段,評估片上和板級ESD保護結構和器件的特征,說明系統級封裝ESD保護協同設計技術,與系統級封裝技術相融合,達到優化系統級封裝ESD保護能力的目的。

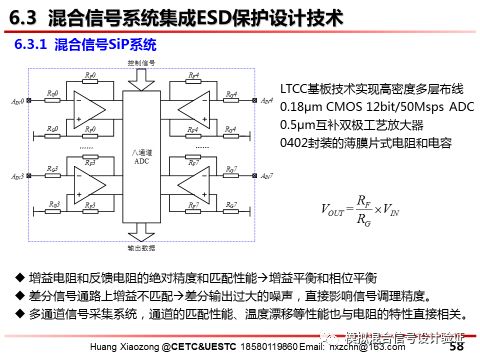

這是一個混合集成的多通道ADC產品,利用LTCC基板實現多層高密度布線,集成了不同工藝實現的芯片和若干電容和電阻,根據性能要求選擇了低溫度系數、高精度的薄膜電阻作為增益電阻。

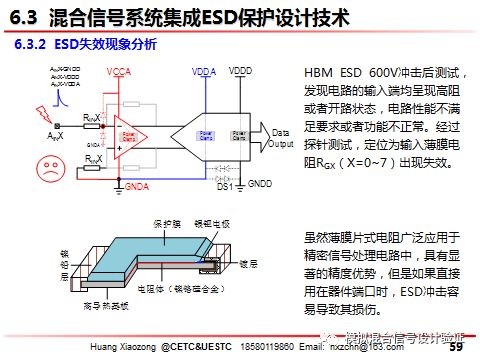

HBM ESD600V沖擊后測試,發現電路的輸入端均呈現高阻或者開路狀態,電路性能不滿足要求或者功能不正常。經過探針測試,定位為輸入薄膜電阻RGX(X=0~7)出現失效。我們對端口的薄膜電阻進行了分析,其結構采用了鎳鉻硅合金作為電阻體,具有精度優勢,但是其抗ESD沖擊的能力較弱。

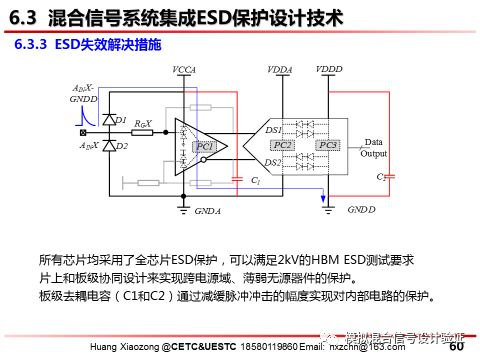

在板上增加D1和D2二極管,配合芯片的Power Clamp,泄放端口沖擊的ESD電流,片上和板級協同設計來實現跨電源域、薄弱無源器件的保護。板級去耦電容(C1和C2)通過減緩脈沖沖擊的幅度實現對內部電路的保護,優化后的方案可達到2000V以上。

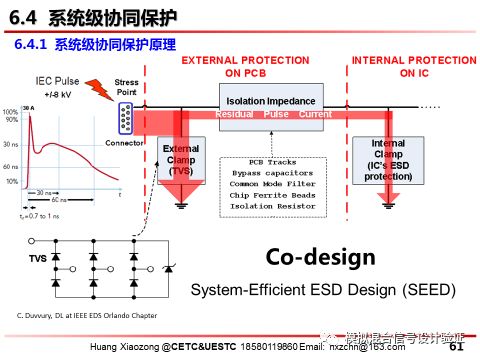

這就說明了片上和板級協同保護的基本原理,利用板級器件泄放主要的沖擊電流,而片上的保護結構僅承受少量的殘余沖擊電流即可,從而保護端口不受損傷。

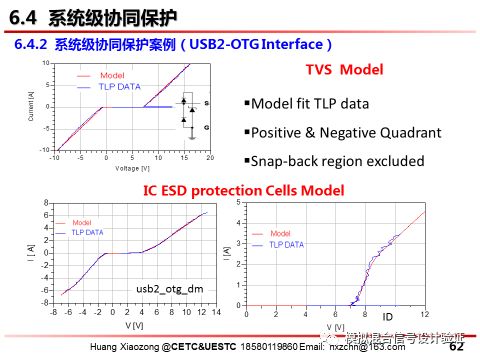

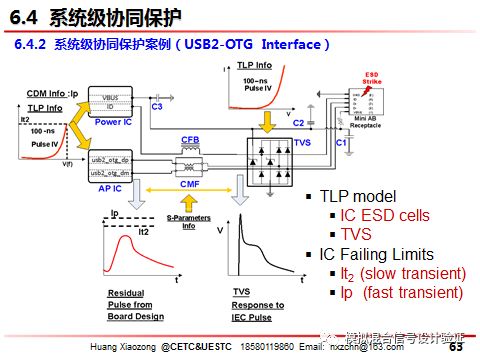

這里說明一個USB2-OTG接口的保護案例,首先要對備選的TVS器件和被保護芯片進行TLP分析和建模,確保兩者的特性匹配,板級保護要優于片上保護,且優先開啟。

這里說明了最終的保護原理圖,利用了CMF、CFB、TVS等多種器件實現對芯片的保護,使其在熱插拔等惡劣條件下具有充分的魯棒性。

最終的方案可以看出,為了保護一顆芯片,板級采用了多種類型的保護器件來實現,這就是大批量、高可靠性產品需要的ESD保護設計。

這里展示了ADI公司的一款典型產品,采用了協同保護的理念對MEMS Switch進行了性能優化。MEMS靠靜電力驅動,但是同時也要防止RF端口被靜電損傷,間隙火花放電現象是主要的ESD事件。

通過在系統級封裝中增加ESD外部器件,使得靜電敏感的MEMS器件不受損傷,從而實現了高性能和高可靠性的創新產品。

感謝各位群友的聆聽和交流,如果有不正確或者不全面的,歡迎大家批評指正,謝謝。

問答互動

模*:您說的薄膜電阻是Thin Film Resisitor么?我查了一下,好像ESD能力確實比較差,如果做在片內,并且做在輸入端,這樣還有辦法提

高ESD能力么?

Answer:Thin Film Resisitor ESD能力比較低,在設計方面主要通過優化電阻的Layout上來實現。可以在電阻網絡上增加ESD保護二極管,這都是在定制電阻網絡的情況下可以實現的。剛才報告里面采用的是分立0402電阻,但是通常的電阻網絡芯片可以定制,ESD能力取決于版圖寬度和薄膜層厚度,需要工藝廠家一起協作。

模*:芯片都有ESD保護電路,這樣Thin Film Resisitor是否在輸入端或者哪里,是否應該不會受到ESD影響?如果有影響運放輸入管的柵就很容易損壞了。

Answer:Thin Film Resistor在端口才會受到ESD沖擊的損傷,內部就不用考慮其直接的ESD損傷,但是也要注意,如果該電阻在ESD電流的泄放通路上,也要考慮其承受電流的能力。

陳*:謝謝分享!,請問有低漏電的ESD結構么?

Answer:一般來講,SCR和反向二極管的漏電都比較低,如果采用RC Clamp作為電源鉗位,也有很多結構,那一頁PPT里面可參考相應文獻。

風*:ESD性能可以拿器件進行Spice 或者Spectre仿真嗎(這樣的仿真準確嗎)?還是要進行專門的建模呢?特別是SCR這種ESD器件。這個應該可以仿真,但是我不會看,之前見過別人仿真,但是我實在看不出來,仿真(5v)和實際如何對比。

Answer:Modeling是個重要的課題,有不少人研究,可以用VerilogA寫;SCR需要專門建模,通用器件在大電流下特性也會變化。ESD如果建模就可以跟電路一起仿真,但是我不太熟悉;ESD器件設計時通常會使用TCAD等EDA做器件特性仿真,預測特性。通用器件的spice仿真有意義,例如二極管、RC Clamp。

松*:CDM保護的一般結構和HBM有什么異同嗎?

Answer:CDM放電速度遠快于HBM,其脈沖上升時間<400ps,而HBM的上升時間約為10ns,并且CDM模式和封裝尺寸有關,保護結構需要快速開啟,需要速度快的結構。

孫*:ESD泄放電流都是A級別的瞬態電流。Metal的線寬除了滿足走線電阻足夠小的需求,Current Density一般按照什么標準考慮?比如拿泄放電流的5%,10%當DC Current算最小Width,有沒有個經驗值?

Answer:CurrentDensity有文獻([2010Ebook]_A.Vashchenko_ESD Design for Analog Circuits)給出DC電流40X經驗值的說法,可以參考。

高*:端口鉗位電壓怎么考慮?

Answer:鉗位電壓保證不超過端口器件的擊穿電壓,同時高于信號電壓或者電源電壓(避免閂鎖,也可以提高ESD器件的維持電流來實現)

IC*:高壓60V的ESD如何做…一般Vhold都低

Answer:高壓要參考ESD Window,高Vhold SCR有不少方案,例如發射極分割,用低維持電壓堆疊等,例如兩個30V或者三個20V。

澤*:您剛才說鉗位電壓不超過擊穿電壓,ESD這種瞬時擊穿電壓,是不是會比直流擊穿電壓大一些,有這種區分嗎?

Answer:鉗位電壓不超過器件本身的擊穿電壓,ESD保護的作用就是把瞬時沖擊電壓壓縮到安全范圍。

冰*:有Vhold能堆疊,但是Vtrigger不怎么增加的技術嗎?目前高Vhold ESD主流用的都是發射極分割的SCR嗎?請問能高到多少V?面積多大呢?

Answer:有結構可以增加Vhold,但是維持Vtrigger不變的研究,通過外部觸發的機制,同時觸發堆疊的單元。參考”FeiMa, Bin Zhang and Yan Han, High Holding Voltage SCR-LDMOS Stacking StructureWith Ring-Resistance-Triggered Technique IEEE Electron Device Letters, 34(9),2013”。當然也有其他的實現方式。發射極分割的結構本身不增加版圖面積,與傳統結構相當。如果需要更大的維持電壓,那么會導致單位面積上失效電流減小,需要增加版圖面積提高保護能力。

Q*:做的高速的ESD可以用網絡分析儀或者時域反射計量電容啊

Answer:這方面我沒有看到太多工程應用的案例,僅在有的項目中做過應用。

凱*:請教個問題,在BUCK電路中,仿真時,強驅動下開關過程會產生ns級超過器件耐壓的毛刺;但測試過程中,從未發現芯片有因此器件失效的現象,是因為毛刺從Clamp泄放掉還是短時毛刺器件不會損傷呢,Clamp使用GRNMOS。上管是p管,ESD2000V是pass的,器件用的5V,仿真最大有8V。

冰*:上管如果是PMOS不一定會死,PMOS沒有Snapback特性,不過ESD倒很可能掛。應該是沒超過Vtrigger吧。5V器件BV一般有11V以上的,沒到trigger點。

Answer:仿真提示超耐壓應該是指超了PDK提供的耐壓,但是是不是器件真實的耐壓不確定,擊穿通常有一定的余量。要結合電路結構來分析,最好查foundry的PCM數據。

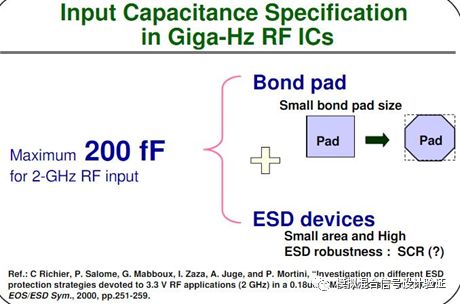

Q*:高速IO的ESD,如果想做8k HBM,你們能做成的ESD的寄生電容最小能達到多少?300fF?200fF?用于10Gbps的傳輸。

Answer:很抱歉我沒有專門做這種器件,主要還是串聯二極管,有文獻說明針對2GHz的高頻端口,可承受的最大寄生電容是200fF。

-

芯片

+關注

關注

456文章

51170瀏覽量

427261 -

集成電路

+關注

關注

5392文章

11622瀏覽量

363184 -

電路

+關注

關注

172文章

5966瀏覽量

172951 -

ESD

+關注

關注

49文章

2064瀏覽量

173379

原文標題:ADV第十四講課程紀要 | 談談集成電路ESD保護的器件和電路

文章出處:【微信號:yaliDV,微信公眾號:模擬混合信號設計驗證】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

發布評論請先 登錄

相關推薦

談談集成電路ESD保護的器件和電路

談談集成電路ESD保護的器件和電路

評論