眾所周知,一個普通的雙極型晶體管有二個PN結、三種工作狀態(截止、飽和、放大)和四種運用接法(共基、共發、共集和倒置)。對這兩個PN結所施加不同的電位,就會使晶體管工作于不同的狀態:兩個PN結都反偏——晶體管截止;兩個PN結都導通——晶體管飽和:一個PN結正偏,一個PN結反偏——晶體管放大電路(注意:如果晶體管的發射結反偏、集電結正偏,就是晶體管的倒置放大應用)。要理解晶體管的飽和,就必須先要理解晶體管的放大原理。

從晶體管電路方面來理解放大原理,比較簡單:晶體管的放大能力,就是晶體管的基極電流對集電極電流的控制能力強弱。控制能力強,則放大大。但如果要從晶體管內部的電子、空穴在PN結內電場的作用下,電子、空穴是如何運動的、晶體管的內電場對電子、空穴是如何控制的等一些物理過程來看,就比較復雜了。

對這個問題,許多教課書上有不同的描述。我對此問題的理解是:當晶體管處于放大狀態時,基極得到從外電源注入的電子流,部分會與基區中的空穴復合,此時產生的復合電流,構成了基極電流的主體。由于此時晶體管是處于放大狀態,故集電結處于反偏。又因集電結的反偏,就在此PN結的內部,就形成了一個強電場,電場的方向由集電極指向基極,即集電極為正,基極為負。也就是說,在此PN結(集電結)聯接集電極的一端,集中了大量帶正電的空穴。當從基極注入的電子流進入基區后,一部分與基區內部的空穴進行了復合,而大部分電子則在強電場的作用下,被“拉”到了集電極,這種被電場“拉”到集電極的電子流,構成了集電極電流的主要組成部分。由于從基極注入的電子流,只有很少一部分在基區被復合,大部分電子是在集電結的強電場的作用下,集中到了集電極,構成了集電極電流的主體,所以,此時的集電極電流要遠大于從基極注入的電流,這就是晶體管放大功能的物理模型。此時,是以NPN型晶體管進行舉例。如果是PNP型晶體管,則只要把晶體管的極性由正換成負就行。

如果要從基極電流、集電極電流、發射極電流的組成、流動,PN結的能級等等方面來講清晶體管的放大機理,就更復雜了。這在許多專業的教課書都有解釋。

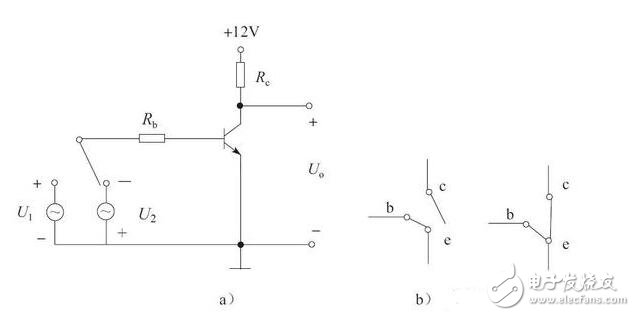

現在的問題是:如果增大晶體管基極的電流注入,晶體管還能工作在放大區嗎?如果不能,則晶體管會從放大狀態,向什么狀態過渡?另外,基極電流的注入,能不能無限增加?也就是說,晶體管對基極電流有限制嗎?限制的條件是什么?這就要從晶體管的放大狀態,進入另一個狀態的——飽和狀態的討論。在下面的討論中,以共發射極電路進行。其它形式的放大電路,都可以用這種方法進行。

眾所周知,從晶體管的發射極、基極和集電極電位的關系中,可以非常方便地對晶體管的工作狀態作出判斷。對處于共發射極放大的NPN型晶體管而言,集電極電位>基極電位>發射極電位時,晶體管工作于放大狀態。隨著基極注入電流的增大,流出該管的集電極電流也就增大。此時流過負載電阻Rc的電流同時增加。此時,因晶體管工作于放大狀態,故晶體管的集電極電流可用由下式表示:

Ic=Iceo+β*ib

當忽略晶體管的反向漏電流Iceo時,

Ic≈β*ib

可見,隨著基極電流的增加,集電極電流以基極電流的β倍同步增加。此時,串于集電極回路的電阻Rc上的壓降,也就隨著Ic增大而增大。因晶體管的集電極電位Vce=電源電壓減去集電極Rc上的壓降,即

Vce=Vc—Ic*Rc;

對于硅材料組成的雙極型晶體管來講,PN結的正向導通電壓為0.7V,因此一般在工程中認為:當基極注入的電流,讓晶體管的Ic與Rc的積滿足下列公式時

(Vce-Ic*Rc)-Vb≦0V(注意:此時集電結近似零偏壓,已不是原來的反偏狀態了)

式中:Vce為晶體管集電極——發射極間的電壓,

Vb為晶體管基極的電壓。

就認為此晶體管已開始進入飽和狀態。但因這時晶體管的Ic仍能隨著Ib的增大而增大,只是已不符合Ic=Iceo+β*ib而已。這就是在工程中常說的“晶體管處于臨界飽和狀態”,又稱“臨界工作狀態”。

此時如果繼續加大基極的注入電流,晶體管的集電極電位將進一步降低,當出現晶體管的基極注入已不能使晶體管的Ic隨之增大時(即(Vce-Ic*Rc)- Vb=常數時),我們就稱此晶體管“進入深飽和狀態”。此時,晶體管的基極電位為最高(此現象,對N-P-N晶體管而言。如果是P-N-P型晶體管,則只要在所有電源前加一負號即可得出相同的結論),即晶體管的兩個PN結均處于正偏狀態。

由此可以得出晶體管飽和的定義:當晶體管的兩個PN結均處于正偏時,此晶體管就處于飽和狀態。

在實際的放大應用中,如果放大電路是用于小信號放大,只要晶體管的靜態工作點設置正確,晶體管一般不會進入飽和區。但如果晶體管放大電路處理的是信號幅值較大的信號,例音頻功放的輸出級,則晶體管極有可能進入飽和區。此時,就會在輸出波形上出現“削頂”現象。這就是因輸入信號的幅值太高,晶體管進入飽和區后,對信號失去放大作用,同時對信號產生限幅作用后的結果。

由此可得出第一個問題的答案:隨著基極電流的增加,晶體管的工作狀態將由放大區向飽和區過渡,當基極注入的電流達到一定程度時,晶體管的飽和程度將加深。最后出現無論基極電流怎么增加,集電極電流將維持不變,此時,晶體管進入深飽和狀態。

在以上敘述中,沒有提到電流的量綱問題。也就是說,晶體管在小電流工作時,同樣會出現飽和狀態。實際上,晶體管的靜態工作點設置偏左上方時,也就是當電路的 Vc較低、Rc較大時,晶體管就較容易進入飽和狀態。也就是說,晶體管工作時的動態范圍與所設置的晶體管工作點密切相關,而與晶體管的能流過多大的電流無關。

需要指出的是:在晶體管電路中,無論改變電路中的哪個參數,都會對晶體管的工作點產生影響。對此,有興趣的可以自己計算和驗證。

這里談的飽和狀態,是晶體管在工作中的一種物理特性。也就是說,晶體管的飽和狀態,是晶體管的一種特性,此特性與晶體管的Icm無關。晶體管的Icm是不能隨外電路的設計而改變的,換句話說,晶體管的Icm對應用者來講,是使用前就已由晶體管本身所決定的一項與晶體管安全使用密切相關的參數,而晶體管的飽和狀態,則是由外電路所提供的條件決定的。晶體管在飽和工作時,對晶體管的可靠性不一定會產生不良影響。例音頻功放最大輸出是在輸出波形的失真達到10%時測試的。此時用示波器觀察,可見輸出波形已出現嚴重的削頂。

在前面的討論中曾提到,加大晶體管的基極注入電流,能使晶體管從放大區向飽和區過渡。基極電流能任意加大嗎?回答是否定的。我查了一下現在的一些晶體管規格書,在極限參數這一欄里,許多功率型晶體管都增加了“最大基極電流”這一項。對此參數為什么要進行定義?其理由是顯而易見的。我想大概有以下幾個原因:

1.晶體管是電流控制型器件,從晶體管的結構上講,基極的內引線是晶體管中最細的。這就決定了晶體管基極的電流容量是最小的。在實踐中,也感到晶體管的發射結是比較脆弱的:發射結的反向擊穿電壓較低,基極電流不能過大,是發射結在使用中應考慮的問題之一。

2.晶體管導通時,其基極電流的組成又是最復雜的,在《半導體器件可靠性》這本書中,有對基極電流的詳細描述,現摘錄如下:

“硅平面晶體管,基極電流成分是相當復雜的,當晶體管正常工作時,組成基極電流的共有十一種成份:1.基極總電流,2.發射區少子的復合和存貯電流,3.發射結勢壘產生-復合電流,4.發射結附近的產生-復合電流,5.發射結電容的位移電流,6.基區少子的復合和存貯電流,7.集電區少子的復合和存貯電流,8.集電結勢壘萄產生-復合電流,9.集電結電容的位移電流,10.發射區少子的擴散和漂移電流,11.集電區少子的擴散和漂移電流。”

“這十一種基極電流成份均與溫度有關。正因為這樣,在晶體管參數中,凡是與基極電流Ib有關的參數,隨溫度變化一般均比較復雜,很難找到準確的定量關系,其原因就在于,對于不同結構,不同工藝制成的不同類型的晶體管,這些成份的溫度關系是不一樣的”。

“上述各基極電流分量在不同工作條件下或不同結構的晶體管中,所占的比重及其作用也是不同的。比如對微功耗晶體管,其工作電流往往是微安數量級,所以發射結勢壘的產生-復合電流及發射結附近表面的產生復合電流占重要地位。而對一般晶體管只有工作在小電流區時,此二項電流成份才予以注意。再如集電區少子復合和存貯電流在線性放大區與總電流相比可以忽略,而在飽和區則是基極電流的主要組成部分。另外,兩個結的位移電流只有在調頻使用條件下才起作用等等”。

在該書中,同時給出了PN結在導通時的溫度變化趨勢,現只引用結果:“對于硅PN結,當保持正向電流不變時,結溫每升高1℃,正向壓降低2mV;而當保持正向壓降不變時,溫度每升高1℃,正向電流增加7.8%。換言之,PN結正向壓降具有負溫度系數,而正向電流具有正溫度系數。正是PN結的這個基本溫度關系導致了某些結型器件(例如雙極型功率晶體管、可控硅整流器、功率開關二極管以及雪崩二極管等)的熱不穩定性,甚至導致熱失效。

我想,這可能就是某些功率器件要給出最大基極電流的主要原因。

討論晶體管的飽和特性,是為了更好地理解晶體管的一項直流參數飽和壓降Vces。

晶體管處于飽和狀態時,可近似看成是開關處于開啟狀態。這與直接導通是有區別的。因為,所有的半導體模擬開關,永遠做不到在開啟時完全與導線聯通完全相等。其原因不說自明。在處于晶體管飽和狀態時,集電極與發射極之間的電壓降,在工程上稱為“反向飽和壓降”,記作:Vces;而把基極與發射極之間的電壓降稱為“正向飽和壓降”,記作:Vbes。飽和壓降是電流的函數,且與電流成正比。當晶體管用于放大電路時,飽和壓降對放大電路的動態范圍有影響,這在音頻功放中尤其明顯,當所選晶體管的電流較小時,其不失真輸出功率受飽和壓降的影響,很難達到設計要求。此時如采用提高電源電壓的方案,則就可能會出現晶體管 Pcm的超范圍使用,結果使整機的可靠性下降。因此在對音頻功放的晶體管選型時飽和壓降是一個很重要的參數。

此問題在正常使用中,同樣重要。例有些生產玩具的公司,在驅動電機時,控制電路采用兩對功率晶體管,接成全橋形式。這種用法,在原理上是正確的。但在晶體管的工作狀態設置、電源、電流的取值方面,往往出現問題。追究主要原因,是對晶體管飽和壓降、放大的片面理解所致。在這種使用中,凡是出問題的,可歸納以下幾點:

1.晶體管工作于大電流臨界飽和狀態,此時晶體管的功耗已達極限,隨著工作時間的延長,晶體管的結溫升高,使元器件進入惡性循環,晶體管就會永久失效。解剖這類晶體管,往往可見是超功耗損壞;

2.在此種應用電路中,晶體管往往工作在大電流狀態,而晶體管的放大,是在一種特定的條件下測的,在晶體管工作在大電流時,放大將會下降。此時如果驅動不足,則晶體管就會工作在放大區,這樣,晶體管很快就會因超功耗而失效。嚴重時,通電后不到1分鐘,晶體管就冒煙了。

3.應用時對電機是感性負載的認識不足,只計算正常工作時,晶體管的狀態,而忽略了電機反向工作過程時,產生的反向電動勢對晶體管的影響。

當晶體管用于開關電路時,對飽和壓降就更要重視。在這里,不談飽和壓降與ts\td\tf等開關參數密切相關,只說一下飽和壓降對電路的實際影響原理:當晶體管用于開關電路時,一般,因電源電壓較高,故此時晶體管的動態范圍已不是主問題。問題往往出在轉換的過渡區。在這種使用模式時,晶體管在導通時,往往處于深飽和狀態。當在晶體管基極注入反向電流時,首先要在基區復合掉多余的電荷,然后電荷才會對集電結產生影響。飽和越深,則復合這些電荷的時間也越長(這就是晶體管ts的物理模型)。在此種情況下,如果基極的反向驅動脈沖時間不夠或幅度不足,就會延長晶體管在過渡時,經過放大區的時間。這對用于高壓情況時的晶體管來講是非常危險的。至少會使晶體管的失效率明顯升高。因此,當晶體管應用于這種電路時,除了要對晶體管的選用加以注意外,同時也要關注驅動脈沖對晶體管的影響。

晶體管飽和壓降的溫度特性,可用下式說明:

Vces的溫度系數

dVces/dT 為正。即在高溫下,Vces增加。

這是因為:Vces=Vbe-Vbc+Ic*rcs+Ie*res

式中:rcs和res分別是晶體管導通時,集電極和發射極的串聯電阻。

對硅平面管,Vces≈Ic*rcs

如果保持Ic不變,則Vces的溫度特性決定于集電極串聯電阻rcs,而rcs正比于T。

以上就是我對晶體管飽和、飽和壓降的理解。不一定全面。有不同意見,大家繼續討論。我以為,對技術問題,只有通過爭論,才能得到提高。

-

晶體管

+關注

關注

77文章

9745瀏覽量

138876 -

集電極

+關注

關注

4文章

218瀏覽量

22241

原文標題:晶體管的飽和狀態和飽和壓降

文章出處:【微信號:gongkongworld,微信公眾號:工控資料窩】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

發布評論請先 登錄

相關推薦

從晶體管電路方面來理解放大原理!對晶體管飽和、飽和壓降的理解

從晶體管電路方面來理解放大原理!對晶體管飽和、飽和壓降的理解

評論