2019新年伊始,紫光“官宣”旗下紫光宏茂微電子成功實現大容量企業級3D NAND芯片封測的規模量產。

與此同時,紫光集團也積極在業內進行“合縱連橫”,打造紫光存儲生態圈,使其存儲棋局漸成氣候。

“零到一”的突破 本土封測一大跳躍

2018年的紫光可謂是順風順水:長江存儲進展順利,自主研發的32層64G 3D NAND芯片將于2019年量產;南京、成都存儲芯片工廠也相繼動工;蘇州SSD工廠同樣在開工建設;與此同時,紫光宏茂的存儲芯片封測項目也傳來好消息——大容量企業級3D NAND芯片封測成功進入量產。

紫光宏茂原來是***南茂科技的全資子公司,2017年6月被紫光集團收入麾下,成為最大股東并實際主導經營,經過一系列戰略調整和轉型,目前重點發展存儲器的封裝與測試。

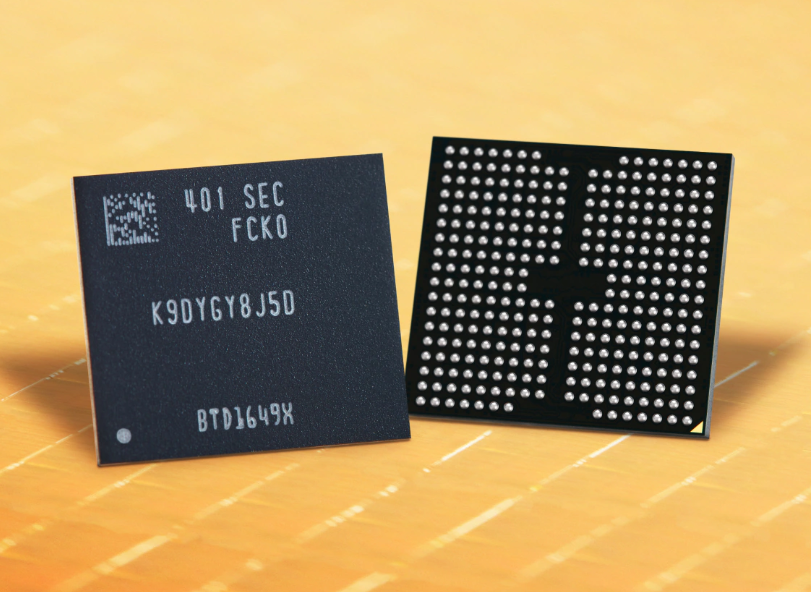

而根據紫光集團存儲芯片戰略規劃,紫光宏茂自2018年4月起開始建設全新3D NAND封裝測試產線,組建團隊,研發先進封測技術;2018年5月完成無塵室建置;6月開始投片實驗;9月完成產品初期驗證;11月產品通過客戶內部驗證。僅用半年多時間,紫光宏茂完成了全部產品研發和認證,順利實現量產,正式交付紫光存儲用于企業級SSD的3D NAND芯片顆粒。

據悉,紫光宏茂已成為全系列存儲器封測的一站式服務提供商,產品包括3D NAND(Raw NAND,eMMC,UFS,eMCP,TF card)、2D NAND、NOR、DRAM、SRAM等存儲器產品的封裝和測試。

一直以來,集成電路封測市場上內資企業以封測代工業為主,外資企業以IDM型為其母公司封裝測試自有產品為主。而這次紫光宏茂的閃存封測成功量產,是內資封測產業的一大進步,是國內3D NAND先進自主封裝測試技術實現從無到有的重大突破,同樣也是紫光集團在完整存儲器產業鏈布局落下的一步關鍵棋子。

無懼產能過剩 紫光奮力直追

不過因應全球存儲市場的不景氣,三星、美光、SK海力士相繼釋出將調降資本支出規劃或減緩擴產幅度來調節供求平衡以及穩定產業軍心。隨著長江存儲的3D NAND產能逐漸開出,規劃2019年64層3D NAND順利量產后,其他工廠也將火力大開跟上步伐,武漢、南京、成都三地齊發擴充儲存芯片產能。

對于紫光在此時大動作進行擴產,也讓外界不禁擔憂,紫光若啟動三大生產基地生產3D NAND芯片,會不會面臨產能過剩的危機?

紫光展銳聯席CEO楚慶之前曾在接受媒體采訪時以手機存儲芯片趨勢分析表示,這僅是短暫現象。現有的幾家半導體大廠包括三星、東芝都是同步發展96層技術,伴隨技術突破,一定會有不少產能增加,形成供過于求,但這些新產能很快就會被新增的需求吃掉。

雖然3D NAND技術不斷往上迭,從32層、64層迭到96層技術,是一年密度增長一倍的速度。但到了 128 層甚至 144 層,技術挑戰難度會越來越大,產品不會一直順利產出,就跟摩爾定律放緩是一樣的原理。

楚慶表示,無論是從供給面或是技術面來看,未來NAND Flash產業前景都非常樂觀,2018年旗艦級智能手機的存儲容量是256GB ,2019年會成長到512GB,消耗的存儲芯片越來越可觀。但3D NAND技術的發展也會遇到不小瓶頸,紫光要奮力追趕。

“合縱連橫”打造紫光存儲生態圈

中國是全球最大的制造國,對3D NAND產品有巨大需求,龐大的市場為紫光的存儲計劃提供了基礎。企業級SSD產品中采用3D NAND的比重逐年升高,企業級SSD產品已從2015年10%攀升到2018年的77%,消費級SSD產品已從3%擴大到60%,3D NAND已經成為主流應用,國際巨頭爭相角逐中國市場。

不過,存儲產業絕不是靠“單打獨斗”的行業,紫光也深諳這個道理。除了加強自身的研發技術,紫光也在不斷“合縱連橫”,不斷建立策略聯盟關系來擴大自己的存儲版圖。

2018年11月,紫光牽手SSD主控廠商江波龍,建立長期戰略合作關系;2018年12月,紫光再度與群聯簽訂合作協議,將在存儲芯片供應鏈、產品設計、代工生產等領域全面深化合作。至此,紫光正在擴建其“紫光生態圈”來加碼存儲棋局。

近年來的紫光,通過一系列的投資來完成“芯到云”布局,而發展存儲更是其“芯到云”戰略的重要一環。目前,紫光已在存儲產業打造出包括研發設計、生產制造、封裝測試等完整產業鏈,紫光“存儲艦隊”已然成形。

-

NAND

+關注

關注

16文章

1690瀏覽量

136459 -

存儲

+關注

關注

13文章

4353瀏覽量

86169

原文標題:紫光“存儲艦隊”已然成形 宏茂閃存封測成功量產

文章出處:【微信號:DIGITIMES,微信公眾號:DIGITIMES】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

發布評論請先 登錄

相關推薦

預期提前,鎧俠再次加速,3D NAND準備沖擊1000層

愛普特微電子芯片封測基地項目簽約

銀牛微電子引領3D空間計算芯片前沿技術

銀牛微電子:集3D視覺感知、AI及SLAM為一體的3D空間計算芯

廣和通Cat.1 bis模組LE370-CN已實現大規模量產

三星量產第九代V-NAND閃存芯片,突破最高堆疊層數紀錄

3D DRAM進入量產倒計時,3D DRAM開發路線圖

宏集PLC如何應用于建筑的3D打印?

宏茂微電子實現3D NAND芯片封測規模量產

宏茂微電子實現3D NAND芯片封測規模量產

評論