距今年8月17日歐盟新電池法正式生效已兩月有余,國內動力電池企業準備情況如何?本文將聚焦于新電池法對碳足跡的強制性要求來展開。

新電池法的主要覆蓋對象,是新能源汽車搭載的動力電池。2025年2月18日起,電池企業必須披露其產品的碳足跡信息,且其評價體系需經過歐盟指定的通報機構(notified body)的核準,方可進入歐盟市場。

碳足跡是溫室氣體(二氧化碳等)排放在產品層面的量化。相關研究指出,它既涉及對碳排放的計算分析,同時也是一種市場機制。

基于此,新電池法對電池碳足跡的核算做出了嚴格的規范。法案規定,企業需遵循歐盟環境足跡核算方法PEF(Product Environmental Footprint)以及電池產品環境足跡分類規則PEFCR for battery(Product Environmental Footprint Categories Rules),對電池全生命周期中碳排放的詳細數據進行測算和收集。

也就是說,處于產業鏈偏下游的電池企業,必須承擔起獲取上游各個供應商碳足跡的責任,包括鋰礦開發、鋰鹽提取、材料制造、以及物流運輸。

而由于歐盟尚未公布正式的授權細則(最晚可以拖至2024年2月)和認證機構,當前業內對動力電池碳足跡核算方法的理解,可參考的只有歐盟聯合研究中心發布的《電動汽車電池碳足跡核算指南——最終稿》(以下簡稱“指南”)。該指南終稿是歐盟電池法制定的方法論指引。

在四川大學碳中和未來技術學院副教授王洪濤看來,國內無論是第三方機構,還是企業都未有過相關的實質性準備經驗。

曾在國內牽頭編制了《鋰離子電池產品碳足跡評價導則》的孚能科技指出,雖然此前存在著PAS2050、ISO14067等多套有一定影響力的產品碳足跡標準,并有企業按照標準進行核算和認證,但由于不同標準在核算邊界、截斷規則、固定資產、延遲排放加權等核算要素上都存在顯著差異,相對應的企業供應鏈的原料采購決策和后續供應鏈減碳工作方向也是不同的。

而歐洲新電池法出臺后,上述國際產品碳足跡標準,對于出海歐洲的電池企業來說,都不具備真實效力和指導意義。國內外碳足跡標準的互認機制仍不完善,也會對電池企業出口歐洲的進程產生影響。

因此,電池企業亟需要從現在開始,便基于歐盟的指南終稿對碳足跡核算展開相關準備。

準備方向:系統邊界和數據收集

從指南來看,電池碳足跡生命周期評價的具體實施,將主要圍繞系統邊界和數據收集兩大塊展開。

首先,指南對碳足跡核證的系統邊界有明確的限定和取舍。

該系統邊界遵循常規的產品供應邏輯,囊括了原材料獲取和預處理、生產制造、分銷、使用和廢棄處理五個階段。

而由于電池使用不受制造商影響,指南基于歐盟電池PEFCR,將該階段的碳足跡核算排除在外。

電池包裝材料,非置于電池外殼內或與外殼物理連接的散熱結構、電池安裝過程消耗能源及材料、電池生產過程使用設備的生產排放,也暫被指南排除在外。

除此之外,指南將要求碳足跡核證的電池生產環節包括:將正負極生產(包括油墨成分的混合,在集流體上的涂層、干燥、輥壓和分切),電解液生產(包括電解液鹽的混合),外殼和冷卻系統組裝、電芯生產(電極和隔膜的疊片及卷繞過程、電解液注入過程、測試過程等)、電池模組組裝、將中間產品和最終產品運至使用地點的所有運輸過程。

可以看出,指南對于電池生產環節的碳足跡要求,相較于其他階段來說較高。

欣旺達認為,從正負極材料到電解液、隔膜等環節,涉及到的主體及工藝流程比較繁雜、數據量龐大;同時,不同電池產品對應的材料和產線也不同,因此數據收集會是電池企業計算碳足跡時最大的挑戰。

另有統計數據顯示,動力電池生產的碳排放范圍在每千瓦時61—106千克二氧化碳當量。其中電池生產的上游部分(采礦、精煉等)為每千瓦時59千克二氧化碳當量,電池生產和組裝的碳排放在每千瓦時2—47千克二氧化碳當量。

也就是說,電池企業進行碳足跡追蹤的重點對象,在中游材料企業之外,還將包括上游的鋰礦、鋰鹽廠。

基于電池產業鏈特殊性和復雜性,指南又進一步對數據收集的要求進行了分類和明確的定義。數據被分為“強制收集的企業真實數據”,和“非強制收集的企業真實數據”兩類。

關于第一類數據的范圍,主要包括活動數據和基本流。企業可直接測量,也可以基于真實活動水平數據和相應排放因子進行計算。

指南為電池企業向供應商進行過程數據的收集提供了三種可行方案。

除了供應商直接向電池企業提供活動數據、基本流等原始數據,由電池企業進行數據匯總和處理之外,供應商也可選擇自行預先處理數據,提交數據集,但需要確保提供所有碳足跡核查時的必要文件;供應商還可以選擇與第三方機構合作,并將相關數據交與其處理。

真實性方面,指南要求企業必須從具體工藝的具體制造設備取得實際數據。展開來看,即需要包含元數據和外部驗證;模型建立、基本流命名、過程數據集及產品流程命名等則需要滿足各自相對應的文件要求。

從此可以看出,上游供應商提供的數據詳細程度與否,將決定電池企業進行碳足跡申報的工作量和周期長短。這需要企業對上游供應商的數據提供進行系統性的規范和管理。

關于第二類“非強制收集的企業真實數據”,指南參考PEFCR,將正負極材料及前驅體、電解液及前體、銅鋁鋼三種金屬的生產歸類為“最相關過程”,在此之外的其他過程則是“非最相關過程”,如上游的鋰礦、鋰鹽環節等。

“非最相關過程”的供應商,可提供次級數據作為建模需用的活動數據。關于次級數據的來源,歐盟尚未作強制性規定,而是“推薦優先選用”自有數據庫或符合歐盟規范的海外數據庫,如符合歐盟生命周期數據網絡的方法規范、符合PEF標準的數據庫等。

據高工鋰電了解,目前無論是海外還是國內的數據庫,都在不同程度上存在著類目過少,或者數據陳舊等問題。此外,國內尚未有電池專用的碳足跡數據庫,后續供應鏈對次級數據的獲取或遇到挑戰。

無論是從指南規定的范圍,還是從其對數據質量的要求來看,滿足歐盟新電池法對電池碳足跡全生命周期的追蹤和評價,都是一項非常繁瑣和艱巨的任務。

孚能科技方面表示,新電池法確實提高了行業門檻,“甚至對電池企業的技術路線、研發策略、供應鏈布局和產品交付等都提出了更高標準”。

王洪濤則提醒,由于企業沒有按照歐盟標準做過碳足跡,還需要預留時間來進行整改和再次申請認證;此外,還需要對歐盟最終評定中可能摻雜的主觀性,做好準備。

企業進度:碳足跡和碳減排同時進行

在繁重的任務面前,最重要的是找對解決問題的路徑,并持續前進。

有業內人士透露,推動上游供應商收集和披露碳數據在實踐中確實困難。如果終端企業的話語權偏弱,向上收集相關數據便更加困難。

而高工鋰電認為,話語權的強弱,其實在某種程度上是隨著行業、市場的變化動態。

今年以來,隨著上游碳酸鋰價格進入下行周期、持續低迷、供需關系改變,話語權隨著盈利空間也一同轉移至下游電池廠、車企。因此,這或許正是推動供應鏈碳足跡追蹤的良好窗口期。獲取準確的供應商碳排放數據,也有利于企業更高效、更準確地做出決策。

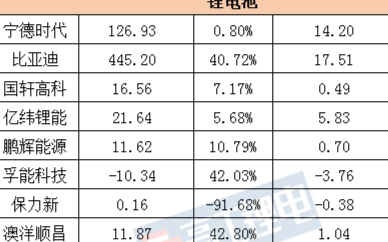

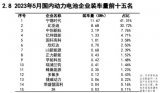

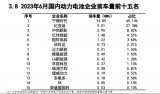

據高工鋰電不完全統計,國內已有寧德時代、遠景動力、中創新航、億緯鋰能、欣旺達、孚能科技等企業,在碳足跡方面開展了相關工作。

公開資料顯示,寧德時代曾推動建立了石墨負極和三元正極等材料的碳足跡數據庫以及25份產品與原材料碳足跡報告,并在去年報告了儲能280Ah磷酸鐵鋰電芯產品的全生命周期環境數據,以上或對行業有參考意義。

遠景動力則通過零碳產業園模式和“遠景方舟碳管理系統”工具的結合等,對其電池產品和自身運營進行零碳管理。

依托零碳產業園模式,遠景動力鄂爾多斯工廠已開始使用6臺5MW風機提供的綠電,光伏一期項目也將于今年年底并網發電,并向80%電力由本地風電光伏直供目標邁進。結合綠電交易等方式,截止2022年年底,遠景動力全球已實現100%使用零碳電力,并成為全球首家實現運營碳中和的電池企業。

此外,遠景動力還積極借助軟件工具的力量。公司主要通過“遠景方舟碳管理系統”,對電池產品從原料開采、加工、包裝、運輸到生產、污染物排放等流程進行了碳排放核算,并自動生成碳排放報告、模擬減排路徑。產品碳足跡的信息均被記錄在相關電池產品的“零碳綠碼”中,展示透明、可追溯、可認證的碳足跡數據。

另以孚能科技為例,目前公司已成立專項工作組和工作組運行機制,工作組成員來自研發、合規、可持續、采購、IT、銷售、生產等部門,構成了以研發為中心的法規應對網絡。

進度方面,該工作組已完成對法規的解讀,以及作為電池生產商義務的初步拆解。工作組也并明確了2024年-2025年的緊急事項,如:BMS信息披露、符合性評價程序、性能和耐久性等要求,接下來將協調資源,按照計劃如期推進法規落地。

從欣旺達的實踐來看,其在產品碳足跡和供應鏈減排方面也都已經有了相關布局。

首先,早在2022年,欣旺達便成立了戰略委員會,將低碳發展納入到公司的整體發展戰略;公司也搭建了相應的管理架構,包括集團層面的雙碳管理辦公室及各個業務板塊的項目實施組。

有調研顯示,將低碳轉型納入管理層討論議程、建立明確的公司治理架構等,都是企業切實推行可持續發展、而不是停留在口頭上的表現。

產品碳足跡方面,欣旺達已與外部咨詢機構建立合作,并選取了典型產品開展碳足跡認證,同時引進方法學對內部團隊進行培養。目前,內部已編制準入常態化檢測與績效評估的管理規定,并進入試運行階段。

此外,欣旺達還將開發電池護照數字化平臺,并聯合上下游企業、機構共同進行完善、推廣。

供應鏈減排方面,公司已開啟了對供應商的宣導培訓。對于欣旺達來說,利用自身的工業互聯網及數字化系統建設運營能力,從規劃、可再生能源項目建設、數字化系統等方面全面協助供應商減碳,是企業的一大優勢。

可以看出,電池企業在開展碳足跡核算準備工作的同時,也正在積極地推進自身和供應鏈的碳減排。

與之相對應的,是歐盟新電池法對電池碳足跡的進一步要求:2026年,歐盟將依據電池碳足跡的大小進行分級;2028年,歐盟將設置碳足跡的上限值,超過碳排放上限的電池不得進入市場。

這意味著,歐盟不止對產品碳足跡的披露有強制性要求,最終也將對碳排放的總量進行限制。

2023年前三季度,我國動力電池累計出口銷量89.8GWh,累計同比增長120.4%。另據不完全統計,目前已有8家動力電池企業在歐洲規劃了產能布局。

如果企業未能2025年2月前完成電池碳足跡核算并通過審核,其產品將失去進入歐盟國家的門檻。而對于已簽訂海外訂單的企業來說,則會面臨著違約、賠付的風險。

德國P3咨詢高級咨詢師劉子達指出,基于整個《歐洲綠色協議》的框架之下的新電池法,其長期目標是歐盟為了實現其2050年碳中和以及循環經濟的目標,而分配的具體執行方案之一。

“對于國內電池企業來說,這既是挑戰,也是機遇,同時也將推動產業優勝劣汰的進程。”

審核編輯:劉清

電子發燒友App

電子發燒友App

評論