現在個巨頭已經上演了量子爭奪戰,據悉谷歌和微軟都即將發布自己在量子計算領域的重大突破。愛因斯坦的光量子理論、普朗克的量子假說,無不是在證明量子世界的存在,但是量子世界到底是什么,我們都在進一步的研究。

什么是“量子世界”?

對于絕大部分吃瓜群眾來說,所見的物質世界已經超越了人腦的負荷。但總有那么一小撮太過卓越的人類,在人類無法用感官感知的,普通人連概念都無法認知,難以想象的復雜領域游刃有余。

量子世界,就是這樣一個領域。

量子一詞最早來自拉丁語quantus,意為“有多少”,代表“相當數量的某物質”,用在物理學概念上則最早由德國物理學家M·普朗克在1900年提出。自提出以來,經愛因斯坦、玻爾、德布羅意、海森伯、薛定諤、狄拉克、玻恩等人的完善,20世紀前半期初步建立了完整的量子力學理論體系。

愛因斯坦是第一個意識到普朗克關于量子的發現將要改寫整個物理學的物理學家。為了證明他的觀點,1905年,他提出光的行為有時像粒子,稱這些粒子為“光量子”,現在這個詞被稱為光子,這個假說導致了光同時具有粒子和波的特性。

玻爾剛開始一直是光量子假說的最堅定反對者之一,直到1925年才接受這個觀點。此后,量子力學革命在愛因斯坦和玻爾的研究方向上展開。

德布羅意的人生閱歷頗為豐富,年少時是文藝青年,酷愛文學和歷史,并在1910年獲巴黎索邦大學文學學士學位。然而,原本成為一名歷史學家的計劃,卻在一次關于光、輻射、量子性質等問題的討論后改變,這場討論激起了他對物理學的強烈興趣。其后,他在量子力學上的成績得到了愛因斯坦的肯定,其將光的波粒二象性觀念進行了擴充,包括運動粒子。

1925年,海森伯提出矩陣力學,徹底廢除了牛頓力學中的經典元素。1926年,玻恩提出量子力學應該被理解為沒有任何因果聯系的概率。1927年底,海森伯和玻恩在索爾維會議中宣布由愛因斯坦和玻爾掀起的量子力學革命結束。至此,量子力學正式成為一門學科。

薛定諤的主要貢獻是在德布羅意物質波理論的基礎上建立了波動力學,其中最為人所知的是“薛定諤的貓”思想實驗,試圖證明量子力學在宏觀條件下的不完備性。然而,這個薛定諤本想要挫敗量子力學的實驗,卻成為教授量子論的經典比喻,進而還延伸出平行宇宙等物理問題和哲學爭議。

與薛定諤同時期,因為發現在原子理論里很有用的新形式,即量子力學的基本方程,狄拉克以“狄拉克方程”與薛定諤共享了1933年的諾貝爾物理學獎。

1927年布魯塞爾第五屆索爾維物理會議與會者合影

前排左起:朗繆爾,普朗克,居里夫人,洛倫茲, 愛因斯坦, 郎之萬, 古耶, 威爾孫, 里查森

中排左起:德拜, 努森, 小布拉格, 克拉默斯, 狄拉克, 康普頓, 德布羅意, 玻恩, 玻爾

后排左起:皮卡德, 昂里奧, 埃倫費斯特, 赫爾岑, 德敦得爾, 薛定諤, 維沙菲爾特, 泡利

普朗克的量子假說、愛因斯坦的光量子理論、玻爾的原子理論、德布羅意物質波概念、海森伯矩陣力學、薛定諤和狄拉克量子力學基本方程……

通過這些創始者的努力,最終究竟證明了什么?

量子力學并沒有支持自由意志,只是于微觀世界物質具有概率波等存在不確定性,不過其依然具有穩定的客觀規律,不以人的意志為轉移,否認宿命論。

首先,在微觀尺度上,隨機性和通常意義下的宏觀尺度之間仍然有著難以逾越的距離;其次,這種隨機性是否不可約簡難以證明,事物是由各自獨立演化所組合的多樣性整體,偶然性與必然性存在辯證關系。

量子計算機是怎么誕生的?

20世紀注定充滿沖突,當西方已經開啟現代科技和政治文明,東方不少地區仍處于冷兵器和舊制度的落后體制中。力量對比的嚴重失衡導致地緣沖突不斷,加上資本經濟的固有周期弊病、弱肉強食的分贓不均、極端政治的大范圍興起,世界大戰一觸即發。

雖然說科學無國界,但科學家卻有各自的政治理念。二戰開始,海森伯留在德國為納粹效力,負責領導研制原子彈的技術工作。而愛因斯坦、波爾則參與了同盟國以奧本海默領導的曼哈頓計劃。這一計劃的結果除了眾所周知的兩顆原子彈,匯聚千余世界頂級科學家的工程,當然還有更多的故事,理查德·費曼作為曼哈頓計劃天才小組成員之一,加入時還不到25歲,而他提出的費曼圖、費曼規則和重正化的計算方法,則成為了研究量子電動力學和粒子物理學所不可缺少的工具。

基于這些理論基礎,理查德·費曼最早提出了量子計算機的概念設想。

而事實上,一直到80年代,量子計算機都處在理論推導狀態。在這期間,理查德·費曼1982年提出了利用量子體系實現通用計算的想法,1985年大衛·杜斯則提出了量子圖靈機模型。

直到1994年彼得·秀爾提出量子質因子分解算法,因其對于通行于銀行及網絡等處的RSA加密算法可以破解而構成威脅,量子計算機開始變成熱門話題。

2007年2月,加拿大D-Wave系統公司宣布研制成功16位量子比特的超導量子計算機,但其作用僅限于解決一些最優化問題,與科學界公認的能運行各種量子算法的量子計算機仍有較大區別。此時,D-Wave公司的“迷你曼哈頓計劃”正式開啟。

2009年11月15日,世界首臺可編程的通用量子計算機在美國誕生。同年,英國布里斯托爾大學的科學家研制出基于量子光學的量子計算機芯片,可運行秀爾算法。

直至目前,量子計算機相較于經典計算機的優越性主要體現在:1、量子疊加,同時表示0和1;2、量子并行計算,可同時對2^n個數進行數學運算,相當于經典計算機同時進行2^n次操作。

對于量子計算機可以實現的計算量,費曼有一個經典的應用場景描述:如果被要求5分鐘內在國會圖書館某一本書的某頁上找到一個大寫字母“X”,這幾乎是不可能的,因為國會圖書館有5000萬冊書。但是如果處于5000萬個平行現實中,每個現實都可以查看不同的書籍,那么肯定能在其中某個現實中找到這個“X”。

在這個假設中,普通計算機就像是前一種情形中的“瘋子”,需要在5分鐘內找遍盡可能多的書。而量子計算機卻能復制出5000萬個人,每個只需翻找一本書即可。

“谷歌們”到底在做哪些研究?

即使量子計算機在2009年誕生,但因為離實際應用還有很大距離,其影響力主要是在學術、科研機構、巨頭科技公司,以及各國的技術研發比拼上。

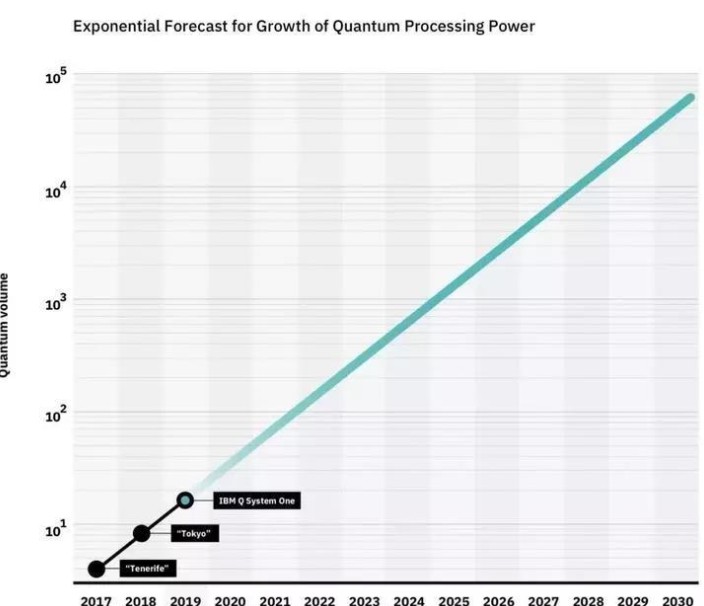

2010年3月,德國超級計算機成功模擬42位量子計算機;2011年4月,澳大利亞和日本的科研團隊在量子通信方面取得突破,實現了量子信息的完整傳輸;同年9月,科學家證明量子計算機可以用馮·諾依曼架構來實現;2012年2月,IBM聲稱在超導集成電路實現的量子計算方面取得數項突破性進展;2013年5月,D-Wave宣稱NASA和Google共同預定了一臺采用512量子位的D-Wave Two量子計算機。

關于NASA和Google的合作,NASA的希望是量子計算機能被用于發現新的類地行星,或者應用到星際航行。而“發明大王”谷歌則希望量子計算機可以解決創造性的問題,前面提到,經典計算機無論在運算屬性還是運算速度上都差強人意。此外,量子計算機還可以讓機器學習方面取得不可估量的巨大進步。

目前,谷歌和NASA買下的這臺D-Wave Two據說被鎖在一個巨大的黑盒子中,因為量子需要在絕對低溫中才能有更快的運行速度,所以這個黑中的溫度幾乎達到絕對零度(零下273.15攝氏度),同時,盒內完全黑暗且安靜。

在去年9月舉辦的Ignite大會上,微軟展示了拓撲量子位以及硬件軟件生態系統開發方面取得的進展,發布了為駕馭規模化量子計算機而專門優化的新的編程語言,讓開發者能夠編寫量子程序,在當前的量子模擬器上調試,并能夠在未來真正的拓撲量子計算機上運行。

雖然仍未開發出可運行的量子位,但微軟量子團隊主管霍爾姆達爾在近期表示,微軟現在已經“十分接近”宣布實現這一突破。

對于D-Wave的聯合創始人和首席科學家埃里克·勒迪辛斯基來說,他要在10年,而不是50年造出一臺量子計算機,這對于他來說是一項“迷你曼哈頓計劃”。

然而,質疑聲也沒有消停過。有專家至今認為,還需要幾十年才會出現真正應用量子力學原理的計算機。有計算機專家提醒說,也許目前所謂量子計算機的處理器確實很快,但仍然是在障眼法的演示下應用了傳統科技。更有如MIT量子物理學家斯科特·阿倫森自稱是D-Wave的首席批評家,他的公眾言論一直強調,沒有直接證據說明D-Wave的量子處理器是以量子力學的方式運行的,即使有谷歌和NASA的背書。

無路如何,這次“迷你曼哈頓計劃”看起來還是有巨大前景,別忘了D-Wave最初可是由亞馬遜的貝佐斯和中情局共同進行戰略投資。

“量子霸權”競爭激烈,最終誰會勝出?是21世紀的“發明大王”谷歌?老牌“軟件帝國”微軟?電商跨界者亞馬遜、IBM、英特爾,亦或是D-Wave? 或者還有別的可能。

暨破比特操縱記錄后 潘建偉團隊完成首個TDA算法驗證演示

去年5月,中國科學技術大學潘建偉院士在上海宣布,我國科研團隊成功構建了光量子計算機,首次演示了超越早期經典計算機的量子計算能力。

此次突破,主要體現在超導體系上,研究團隊打破了由美國保持的9個量子比特操縱記錄,自主研發了10比特超導量子線路樣品,實現了目前世界上最大數目的超導量子比特的多體純糾纏,并通過層析測量方法完整地刻畫了10比特量子態。

近日,潘建偉團隊再次完成了首個在光量子計算機上進行拓撲數據分析(TDA)算法的驗證演示,表明數據分析可能是未來量子計算的一大重要應用。

據了解,TDA可以抵抗一定噪聲的干擾,從數據中提取有用信息,而量子版本的TDA能實現對經典最優TDA算法的指數級加速。量子TDA算法也是繼秀爾算法(上述用于大數因子分解進行密碼破譯)、Grover 算法(用于搜索問題)、HHL 算法(用于解線性方程組)之后,人類在量子計算機上可使用的一種新算法。

該算法為在量子計算機上進行高維數據處理、甚至人工智能算法領域的探索打開了方向。

后記

從普朗克提出量子概念,到愛因斯坦和波爾的量子力學革命,海森伯和波恩共同宣布量子力學的建立,薛定諤的貓“否定之否定”,再到有量子力學滲透的奧本海默“曼哈頓計劃”,費曼提出量子計算機概念,D-Wave大膽嘗試“迷你曼哈頓計劃”,并最終掀起科技巨頭們和國家量子科技爭霸賽,量子力學已經陪伴了人類118年。118年來,頂尖的人類智慧最終發現了量子世界并企圖將其轉化為現實應用。

然而,無論科技發展至何程度,其本質還是為人類服務。但人類、真理、科學究竟應該為何關系?這是自科學不僅僅有改變人類生活,甚至改變人類屬性的潛在可能下需要的哲學思考。

從歷史發展來看,二十世紀上半頁人類經歷了地緣政治變化,以及新興的政治思潮極端化帶來的種種災難。雖然說科學技術本身是有意義的,性質是中性的,但就如愛因斯坦諫言總統趕在納粹之前創造出原子彈的迫切心情,科學家們在第一顆原子彈爆炸后的狂喜,卻在真正的災難發生后轉瞬即逝,進而陷入巨大的驚恐之中。

科學能夠決定它自身的永續發展,卻無法確保人類的命運。

電子發燒友App

電子發燒友App

評論