摘要

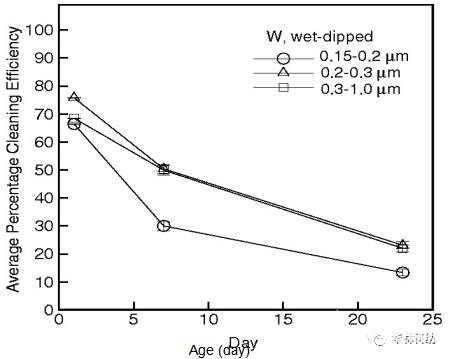

本文介紹了半導體晶片加工中為顆粒去除(清洗)工藝評估而制備的受污染測試晶片老化的實驗研究。比較了兩種晶片制備技術:一種是傳統的濕法技術,其中裸露的硅晶片浸泡在充滿顆粒的溶液中,然后干燥;另一種是干法技術,其中顆粒從干燥的顆粒-氣溶膠流中沉積。晶片老化的程度通過清洗測試來量化。在顆粒沉積后的不同日子,清洗被氮化硅和鎢顆粒污染的晶片,并監測清洗效率隨晶片儲存時間的變化。測試表明,與濕浸晶片相比,干沉積晶片老化很少,尤其是鎢顆粒。干法沉積工藝的低老化特性對測試的可重復性和一致性具有積極意義,這些測試涉及銅和低k電介質等感興趣的新顆粒材料。

介紹

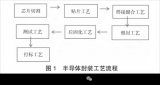

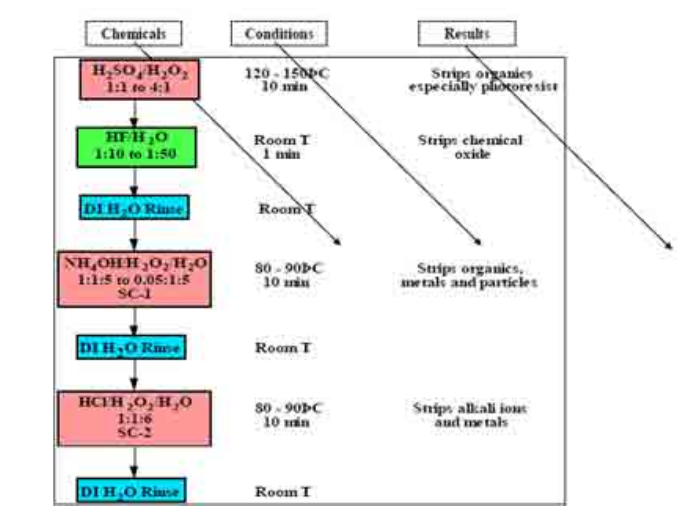

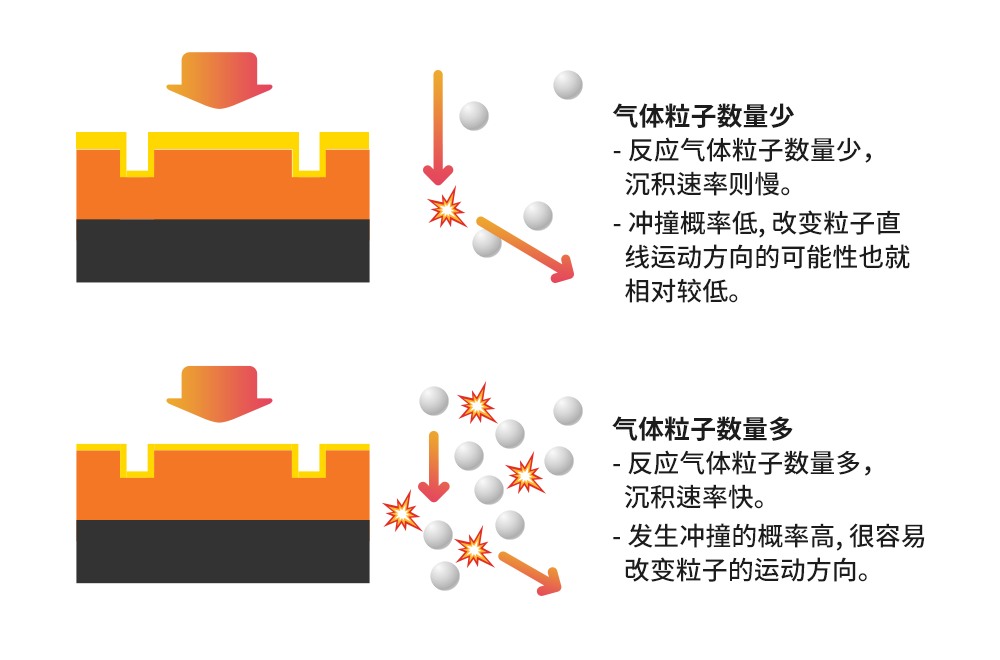

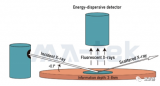

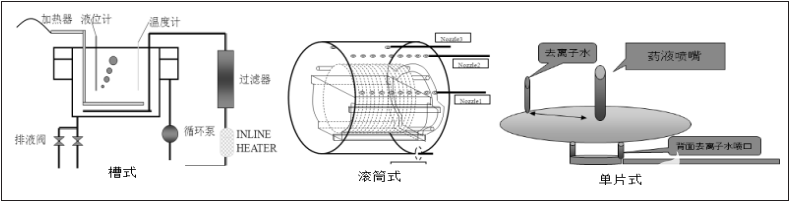

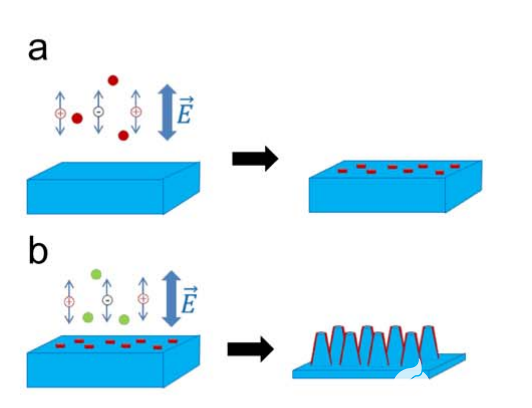

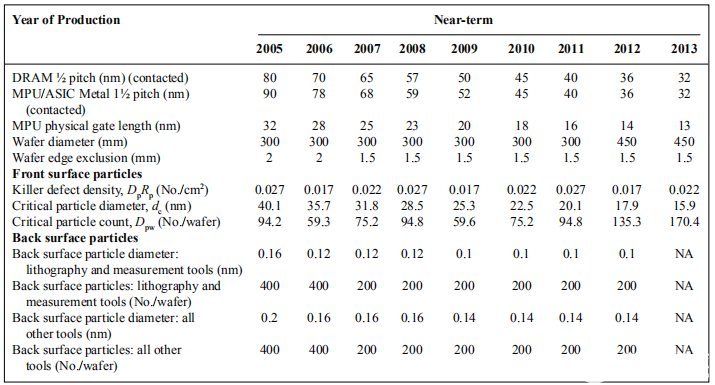

顆粒去除(清洗)是半導體晶片表面制備的一個關鍵方面。迄今為止,已經開發了涉及各種機制的清潔過程]。最近已經證明可以去除小至64和41納米的顆粒]。清洗過程的效率是通過測試來確定的,測試涉及使用各種技術制備的污染晶片。最常見的方法包括浸泡在含有懸浮顆粒的溶液中[7]和暴露在含有濕顆粒的氣溶膠中。最近的一種方法是將晶圓片暴露在干燥的微粒氣溶膠流中。其他新技術已經開發出來,但還沒有很好地建立起來。這些包括用充滿顆粒的溶液旋涂,暴露于污染物的飽和蒸汽,以及暴露于反應性化學溶液。

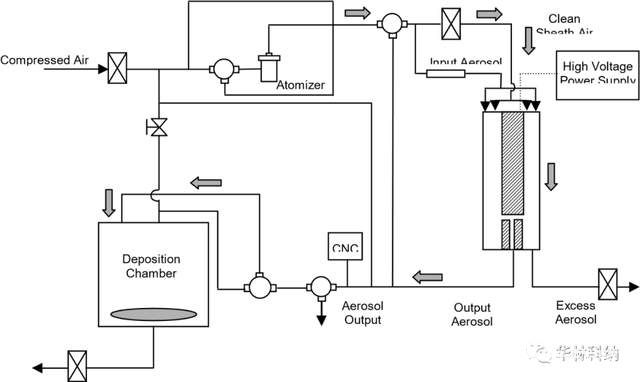

實驗

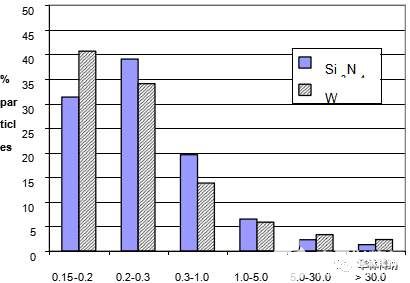

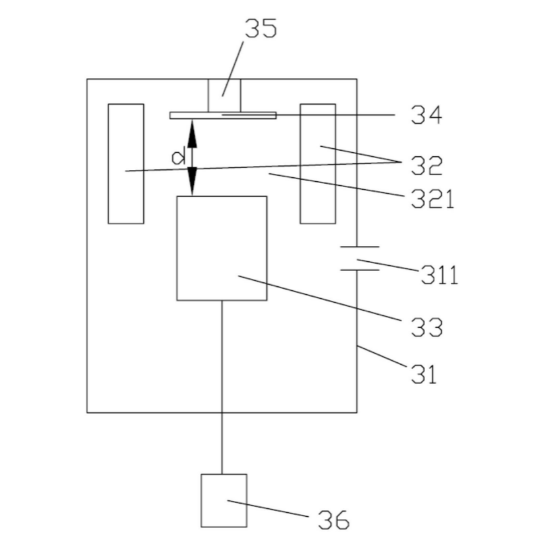

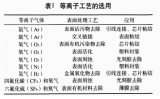

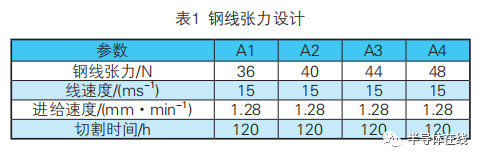

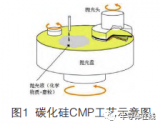

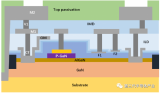

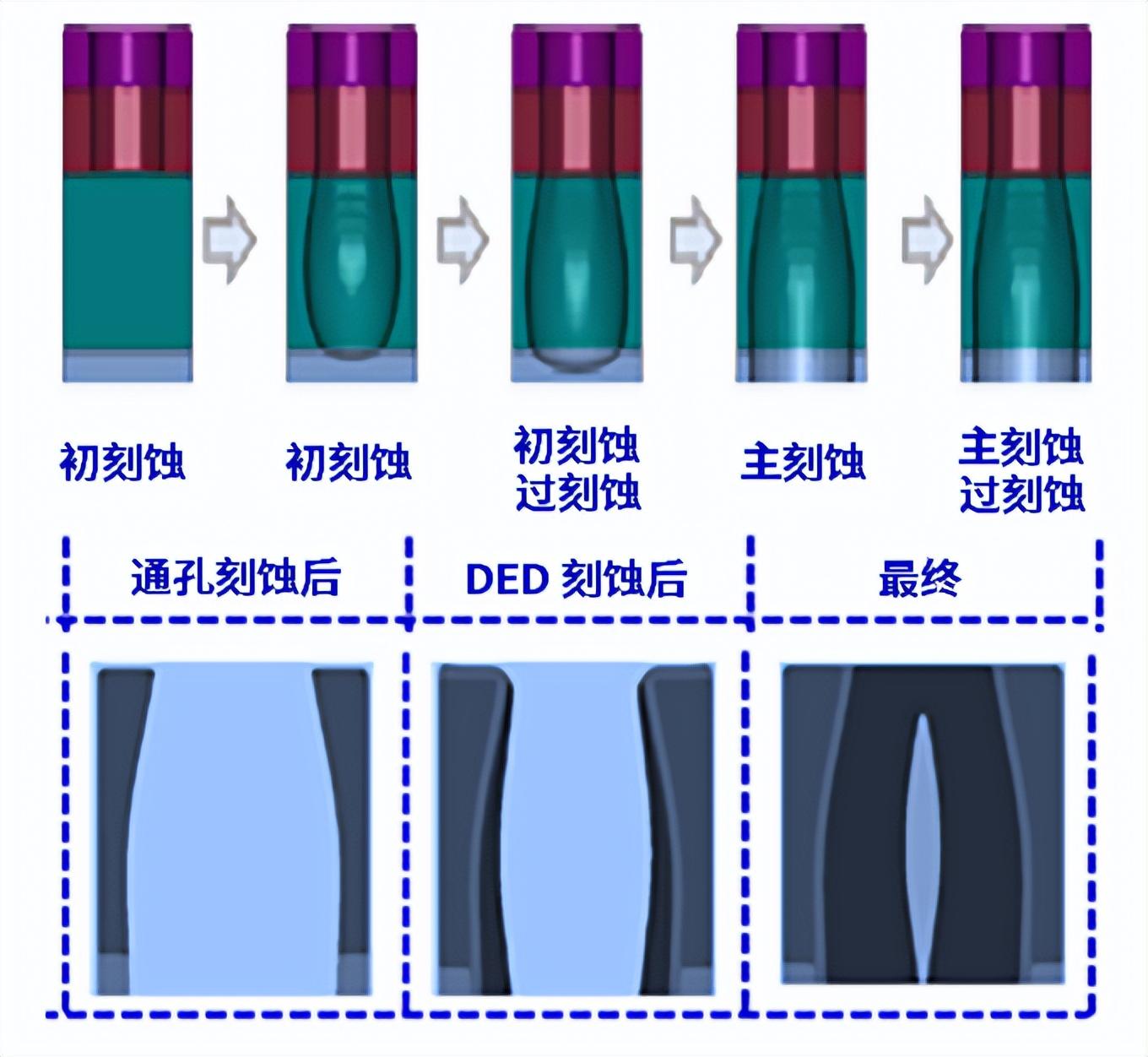

非金屬和金屬污染物在晶片清洗中都很重要,所以選擇氮化硅(Si3N4)和鎢(W)作為測試顆粒。通過濕浸和干沉積技術為兩種材料制備測試晶片。在顆粒沉積之前,裸露的硅(< 100> p型)晶片在酸霧處理器中清洗,以去除現有的污染物,并從盡可能清潔的表面開始。表面有薄(0.8-1.0納米)氧化層的裸硅片(< 100> p型)首先在低溫動力學清洗系統中清洗,以去除松散結合的污染物。晶片沒有進行B-清洗,因為它們的表面已經很干凈了。這些晶片的表面特性(光滑度、氧化物厚度等))。被認為與濕浸工藝中使用的硼清洗晶片相似。冷凍動力學清洗后,在Tencor Surfscan 6200中掃描晶片,以確定背景粒子數。選擇低溫動力清洗[3]作為顆粒去除工藝。在這個過程中,包括冷凍氬氮團簇的氣溶膠射流陣列被引導到被污染的晶片表面上。這些簇通過沖擊和動量傳遞去除污染物顆粒,并且被去除的污染物與排出的氣溶膠流一起從清潔室中被去除。

結果和討論

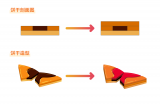

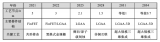

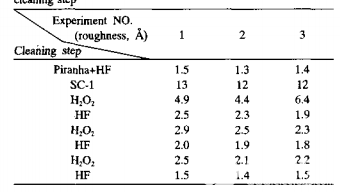

與濕法沉積的晶片相比,干法沉積的晶片對Si3N4和鎢的老化影響似乎不明顯。清洗效率值通常隨著晶片儲存時間而降低。

晶片老化受到許多因素的影響,包括顆粒和襯底材料特性(硬度、擴散特性)、顆粒-晶片總接觸面積(顆粒形狀)、顆粒和晶片表面粗糙度水平、儲存箱中的水分和污染水平、初始顆粒沉積期間的水分和污染水平等。

結論

這項研究著眼于使用傳統的濕浸技術和新的干沉積技術制備的測試晶片的相對老化。有人指出:對于Si3N4和W,濕浸技術導致顯著的晶片老化,而干沉積技術導致Si3N4晶片接近零老化,而W晶片僅輕微老化,鎢晶片的老化通常比Si3N4晶片的老化更嚴重,特別是對于濕浸技術,較小的粒子比較大的粒子更容易老化。這種效應在濕浸晶片中很顯著,在干沉積晶片中可以忽略。干法沉積技術的整體低老化特性可能使其成為使用銅和低介電常數電介質等新的較軟材料進行測試時的首選技術。

?

?

審核編輯:符乾江

電子發燒友App

電子發燒友App

評論