“特斯拉的擁有者永遠不會認為它有什么問題,就好像蘋果的粉絲會不假思索地排隊購買iPhone一樣。”一名特斯拉車主對第一財經記者表示。但隨著Model S的“自動駕駛奪命車禍”日前被曝光,擁有特斯拉的中國車主是時候問問自己,還能不能百分之百相信特斯拉的技術。

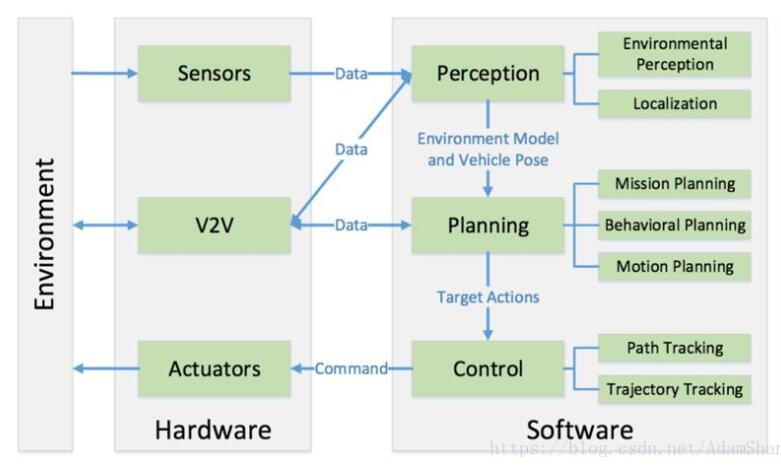

業內人士對第一財經記者表示:“特斯拉今年1月推出的Autopilot輔助駕駛功能允許駕車者能夠坐在車內后排或其他位置對車輛進行操控,但是事實上它離‘全自動駕駛’仍然相去甚遠。”

他告訴第一財經記者,目前全自動駕駛產業化面臨的最大挑戰和障礙是成本過高,即便現在就造出一輛真正可以上路的無人駕駛汽車,成本也在25萬美元以上。要想讓自動駕駛立刻實現商業化,幾乎不可能。

全自動汽車何時能上路?

根據全球企業增長咨詢公司弗若斯特沙利文的數據,未來10年,約有30~40種來自不同整車制造商的車型將配備LIDAR(激光探測與測量)系統,為車輛提供安全自動化的駕駛能力。

電動車制造商Faraday Future(法拉第未來)的一名員工告訴第一財經記者:“LIDAR是自動駕駛汽車達到第四階段(自動駕駛的實現分輔助駕駛員、半自動駕駛、高速自動駕駛、完全自動駕駛4個階段)所必需的,但光流和視差技術還有很大的提升空間。”

他表示,光流和視差是汽車能夠對側面路況作出反應的關鍵技術。在此次的特斯拉致命事故中,Model S的司機就是因為誤判車輛能夠對從側面橫切過來的車輛自動做出反應而釀成事故。

在這起事故中,“一輛18輪半掛卡車橫穿有分道線的高速公路,與一輛特斯拉Model S汽車發生了致命的碰撞”。從特斯拉發表的聲明來看,“Model S的攝像頭不太容易分辨卡車的白色車身和明亮的天空。”巡警部門報告顯示,車輛發生在一個天氣晴朗的周日下午。

對于Model S的自動駕駛功能是否能夠避開進入車道的卡車,特斯拉的合作伙伴Mobileye(智能行車預警系統制造商)發表聲明稱:“發生事故的特斯拉車內的攝像設備僅僅適用于防止后部撞擊而非避讓從側面穿越而來的車輛,系統要到2018年才能對側面的交通狀況作出反應。”該公司也明確表示,它們研制的技術確切來說是“輔助駕駛”,而非“自動駕駛”。

業內人士也對第一財經記者表示,目前全自動駕駛產業化面臨的最大挑戰和障礙是成本過高。谷歌及其他科研機構研發的“無人駕駛車”由三大件組成:激光雷達、高精度GPS、高精度慣性導航系統。其中,每個激光雷達的價值高達10萬美元,后兩者加起來的成本也高達15萬美元。這意味著,現在造一輛真正全自動駕駛的汽車,成本就高達25萬美元,是普通汽車造價的10~20倍。

▲谷歌無人駕駛汽車

對于全自動駕駛的最新嘗試來自于寶馬。該公司近日宣布,已聯合芯片制造商英特爾及Mobileye共同研發全自動無人駕駛技術,并宣稱將于2021年實現無人駕駛車上路。

不過,市場普遍認為寶馬將無人駕駛汽車上路定于2021年較為激進。羅威告訴第一財經記者:“從技術上來說,5年是完全可行的,因為無人駕駛汽車現在就能上路了,但是光有產品的創新是不夠的,還需要基礎設施的支撐及監管政策的出臺。”

其中的一個爭議點便是,無人駕駛汽車一旦發生車禍,如何界定和劃分責任。此前,美國國家公路交通安全管理局發布新政策,承認計算機也是一種新型司機,被視作是自動駕駛發展中的一項重要的里程碑決策。但在實際操作過程中,還是面臨著很大的問題。比如此次的特斯拉致命車禍,目前還沒有明確誰該為此次事故負責。“法律法規目前基本是空白,這是影響自動駕駛商業化的另一個重要原因。”業內人士表明。

普華永道旗下咨詢公司思特略全球合伙人朱利安(John Jullens)對第一財經記者表示:“自動駕駛汽車將對行業產生深刻的改變是業內公認的,無論通過哪種方式,從時間上來看,我們離全自動駕駛至少還有10年的路要走。在此之后,要實現普及還需要花上幾年。”

上述Faraday Future人士對第一財經記者表示:“從第二階段到第四階段在技術上是非常大的飛躍,現在很難判斷何時能夠實現,要走的路還很遠。”弗若斯特沙利文的數據顯示,即使到2025年,也僅有特斯拉、谷歌和蘋果有能力實現無人駕駛技術,德國汽車制造商ABB(奧迪、寶馬、奔馳)要到2025年之后才能實現。

但無論如何,無人駕駛技術必將為整個產業注入新的活力。根據咨詢公司羅蘭貝格向第一財經提供的最新分析報告,到2030年,機器人出租車——全自動化電動車的供應商將賺取汽車產業總利潤的40%,整車廠(OEM)及零部件供應商(OES)將分別占總利潤的22%和14%。

電子發燒友App

電子發燒友App

評論