介紹一種無線電測向技術

2021-05-26 06:40:24

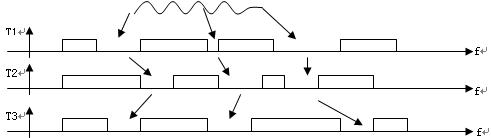

的信號導向具體的方向,使無線電頻譜的利用和信號的傳輸更為有效。使用的先進技術主要是波束轉換技術(switched beam technology)和自適應空間數字處理技術(adaptive spatial digital processing technology)。

2019-07-17 06:23:04

提出的,它是軟件無線電技術的演化,是一種新的智能無線通信技術。它可以感知到無線電傳輸的環境特征,并通過無線電知識描述語言與通信系統進行智能交流,對無線環境分析、理解和判斷,自適應地調整系統的通信參數,在

2019-07-11 06:28:04

. 無線電波是一種電磁波。電磁波每秒鐘振動的次數,稱為頻率(單位為赫茲Hz);每秒鐘傳播的距離,稱為速度(單位為米/秒);每個周期內傳播的距離,稱為波長(單位為米)。電磁波具有很廣的頻譜范圍,無線電頻譜

2019-06-28 08:13:42

智能天線的原理是什么?自適應智能天線技術是如何提高頻譜使用率的?

2021-05-21 06:58:22

未來移動系統的靈活性和創新性也提出了更高的要求。技術和市場的發展,促進了軟件無線電技術在第三代移動通信系統中的哪些應用呢?

2019-08-01 06:37:41

軟件無線電技術有哪些應用?

2021-05-27 07:24:13

軟件無線電(SDR)的開發進度依賴于許多元器件和軟件的改進。盡管如此,電子行業一直致力于解決增強型SDR技術所面臨的挑戰。軟件無線電這個名字很好地闡述了這些無線電設備的工作模式:能夠通過軟件代碼修改

2019-07-26 06:42:09

的全球定位系統(GPS)也要進行軟件化設計,以適應未來導航技術的發展需要。 1.3 智能化軟件無線電——認知無線電 認知無線電概念最早是由瑞典Joseph Mitola 博士于1999 年8 月提出

2018-08-21 15:23:16

可以根據無線電環境變化而自適應地配置收/發信機的數據速率,調制、解調方式,信道編、譯碼方式,甚至調整信道頻率、帶寬以及無線接入方式的智能化無線通信系統,從而更加充分地利用頻譜資源,在滿足用戶QoS要求的基礎上使系統容量最大。當然,實現這一美好目標有待于理論與應用研究的進一步深入。

2019-05-28 06:16:05

軟件無線電技術因為其靈活性被廣泛用于無線通信產品和射頻檢測儀器。本文介紹了軟件無線電在射頻檢測儀器和射頻檢測方法上的應用。按照軟件無線電原理,將無線產品看作射頻前端+基帶電路+輔助電路的模塊構架,就可以用射頻參數檢測替代昂貴的通信功能檢測,從而提高生產者的市場競爭力。

2019-07-22 07:32:59

軟件無線電如何才能成為開放無線電?

2021-05-24 07:19:11

軟件無線電是什么?軟件無線電具有哪些特點?軟件無線電的基本結構是由哪些部分組成的?

2021-05-27 06:28:47

軟件無線電架構是怎樣的? 軟件無線電有哪些應用?

2021-05-21 06:34:49

軟件無線電能更加靈活、有效地利用頻譜,并能方便升級和跟蹤新技術,還有哪些別的優勢嗎?目前發展還存在什么難點嗎?

2019-08-02 07:12:21

本文主要介紹了軟件無線電的概念、主要原理、關鍵技術及在生活中的廣泛應用。它是以開放性、標準化、模塊化、通用性、可擴展的硬件為平臺,通過加載各種應用軟件來實現不同用戶,不同應用環境的不同需求,是以現代

2023-09-22 07:54:47

軟件無線電是最近幾年提出的一種實現無線電通信的體系結構 ,是繼模擬到數字、固定到移動之后 ,無線通信領域的又一次重大突破。并從軟件無線電的基本概念出發 ,討論了其功能結構、關鍵技術和難點以及應用和發展前景。

2019-07-01 06:46:26

通信體系結構。軟件控制的全數字無線電臺雖然也采用了軟件控制和數字處理技術,但它并不是真正意義上的軟件無線電。兩者最重要的差別是軟件無線電的結構和功能是完全可編程性,包括可編程的射頻頻段、可編程的信道接入模式

2018-10-09 10:32:27

預料,軟件無線電出現,與個人PC所經歷的變革一樣,必將使無線電通信領域產生一場質的飛躍。從軟件無線電的技術實現角度來看,關鍵技術是采用多頻段和寬帶天線以及智能天線(Smart Antenna),將A/D

2019-05-28 08:09:43

1、 概述 隨著無線通信數字化和計算機應用進入無線電領域,一種新的無線通信體系結構——軟件無線電,正受到國內外廣泛重視,這是繼模擬通信到數字通信、固定通信到移動通信的又一次重大變革。 軟件無線電

2019-07-29 07:00:21

和DSP的重要準則。 軟件無線電(SDR)結構一直被認為是基站開發的靈丹妙藥,而隨著其適應新協議的能力不斷增強,軟件無線電結構已被一些設計人員視為在單個基礎架構設計中支持多種無線協議的重要解決方案

2019-07-26 06:09:25

軟件無線電技術,是多種技術的結合。按從前到后的順序有:多頻段天線技術、射頻轉換技術、寬帶ADC和DAC、以及在通用可編程器件上實現中頻信號、基帶信號、比特流的處理等等。 這一從前到后的順序同時也是一

2019-08-02 08:08:49

和DSP的重要準則。軟件無線電(SDR)結構一直被認為是基站開發的靈丹妙藥,而隨著其適應新協議的能力不斷增強,軟件無線電結構已被一些設計人員視為在單個基礎架構設計中支持多種無線協議的重要解決方案。直到

2019-07-29 08:28:38

隨著數字技術和微電子技術的迅速發展,數字信號處理器(DSP)等通用可編程器件的運算能力成倍提高,而價格卻顯著下降,現代無線電系統越來越多的功能可以由軟件實現,因此產生了軟件無線電。軟件無線電的核心

2019-05-28 06:38:51

客戶的需求去選擇不同的軟件工具。由于Ettus Research品牌在開源圈內具有很高的認知度,所以并購后這個品牌依舊保留。頻譜共享Uhm先生介紹說,認知無線電(cognitive radio)是軟件

2018-10-23 16:35:22

軟件定義無線電(SDR)不是新技術,已為很多的無線設備(除了制造低成本基于ASIC的低功耗設備,如智能手機和平板電腦)廣泛所采用。自SDR首次提出以來已有30多年了,下面簡單介紹下在SDR三十年演進

2019-07-02 07:27:36

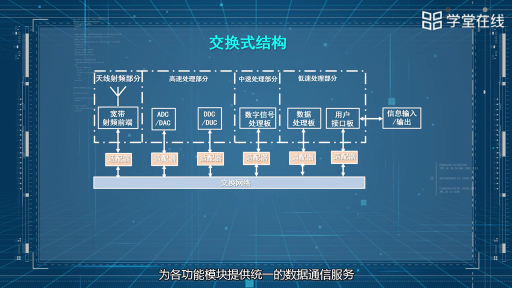

軟件無線電的基本思想是:A/D、D/A變換器盡可能地接近天線,用軟件來完成盡可能多的無線電臺的功能1軟件無線電的結構大致分為三種:射頻低通采樣數字化結構、射頻帶通采樣數字化結構和寬帶中頻采樣數字化結構。

2019-09-30 07:44:46

FPGA在軟件無線電中的應用本文結合各種實際測試介紹了羅德與施瓦茨公司的手持式頻譜儀R&S FSH在發射機與天饋線測試、無線電干擾查處以及電磁兼容診斷測試中的應用。

2012-08-12 11:55:19

介紹了基本的認知概念,回顧了該領域的不同研究方法,并提出了無線傳感器網絡的一個通用的認知架構。討論物理層面的認知無線電和使用多輸入/多輸出系統和協同分集技術的動態頻譜接入。討論物理層(自適應調制和功率分配)和媒體訪問層(自適應睡眠)的聯合適應性。

2014-11-17 09:50:59

現代通信技術、微電子技術和計算機技術的飛速發展,促進了無線通信技術從數字化走向軟件化。軟件無線電的出現掀起了無線通信技術的又一次革命,它已經成為目前通信領域中最為重要的研究方向之一。

2019-08-30 07:58:09

的承諾,無線電設計人員得以大幅簡化硬件設計,并很好的支持軟件可重復配置的能力,這對于常規無線電設計來說是不可能實現的。今天的文章我們就探討為什么說RF轉換器技術的進步使得新型數據采集系統和寬帶無線電成為了可能?

2019-07-31 07:42:04

什么是軟件無線電技術?什么是其理論基礎?有哪些應用?

2019-08-02 07:22:49

什么是軟件無線電?有什么特點?

2019-08-02 08:09:06

什么是特別提款權軟件無線電?特別提款權是如何設計的?優點和缺點是什么?本文涵蓋了關于這個有趣主題的介紹性信息。定義軟件-定義據我所知,“軟件無線電”并不是一個完全標準化的術語,只有一個官方含義。因此

2022-04-15 15:06:18

什么是軟件定義無線電(SDR)?軟件定義無線電(SDR)的發展過程如何?

2021-06-17 11:36:13

短波通信是利用波長為100m~10m(3MHz~30MHz)的電磁波進行的無線電通信,主要靠天波傳播,可經電離層一次或數次反射,最遠可傳上萬公里,廣泛用于語音、電報和數據傳輸。那么,大家知道什么是短波軟件無線電技術嗎?

2019-08-02 08:21:39

從軟件無線電技術到無線網絡云,看完你就懂了

2021-05-26 06:44:14

公民寬帶無線電服務技術介紹

2021-03-01 07:29:00

軟件無線電的起源軟件無線電概念及特點軟件無線電的基本結構

2021-04-26 06:33:37

能力,軟件無線電技術無疑是最好的解決方案。作為3G移動通信標準中的兩個主要標準,W-CDMA和CDMA2000都采用碼分多址接入方式,并具有信道帶寬寬、數據速率多樣且支持高速率、不同業務采用信道編碼

2019-07-26 08:11:25

通信系統的各種功能。短波高速跳頻電臺具有強抗干擾與抗截獲能力,在軍事上有極為重要的應用。本文介紹了軟件無線電技術應用于短波高速跳頻通信電臺的基本情況,闡述了跳頻通信的基本思想。在此基礎上討論了一種基于軟件無線電技術的短波高速跳頻電臺的軟硬件設計方案,指出了其廣闊的應用前景,并提出了進一步實現的建議。

2017-08-02 19:42:27

于實現自適應處理等特點,給數字信號處理帶來了巨大的發展機遇。基于上述優點,那么我們可以利用DSP設計軟件無線電基頻發射機嗎?

2019-08-02 08:25:09

間的兼容性;另一方面要求系統具有高度的靈活性和擴展升級能力,軟件無線電技術無疑是最好的解決方案。用ASIC(Application SpecificIntergrated CIRcuits)和DSP

2019-08-02 07:56:32

ASIC、FPGA和DSP的應用領域呈現相互覆蓋的趨勢,使設計人員必須在軟件無線電結構設計中重新考慮器件選擇策略問題。那么選擇ASIC、FPGA和DSP器件設計軟件無線電的重要準則是什么?到底該如何實現軟件無線電的設計?

2021-04-08 06:45:25

如何對認知無線電進行頻譜檢測?

2021-05-20 06:44:50

如何通過軟件無線電的架構加速無線技術的開發與測試?如何應對無線標準和技術的快速更新?

2021-05-07 07:05:26

現代數字調制技術介紹調制正弦無線電載波的三種方法影響頻譜效率的因素有哪些?

2021-04-06 07:34:36

系統的改進和升級非常方便且代價較小,并且可以實現不同系統之間的互聯和兼容。智能天線是軟件無線電不可替代的硬件出入口,也是其關鍵技術之一。隨著現代高速并行數字信號處理器的發展,智能天線的實現成為可能,從而也使軟件無線電的應用成為現實。

2019-07-29 07:16:04

、無線電通信系統頻譜利用方式演進及對于未來頻譜監測系統的能力要求無線電通信系統正在持續、快速地向前演進(典型代表為軟件定義無線電技術及認知無線電系統)。目前,無線電通信系統的頻譜利用方式主要為采取自適應頻率

2019-06-18 07:11:48

軟件無線電的基本結構是什么?新一代SOPC的特點是什么?基于新一代SOPC的軟件無線電資源共享自適應結構

2021-05-07 06:17:33

功能。主要特點有:靈活性、適應性、開放性。虛擬無線電與軟件無線電的主要區別就是利用通用微機代替高速DSP芯片,完成各種功能,其靈活性、通用性和開放性比軟件無線電有過之而無不及。相信隨著通用微機運算速度的不斷提高,虛擬無線電技術必將得到更加廣泛的應用。

2019-05-28 07:14:01

;;USRP;;CSMA/CA【DOI】:CNKI:SUN:DXKB.0.2010-02-007【正文快照】:0引言認知無線電技術的基礎是動態頻譜接入,具有認知能力的節點可以發現和使用“頻譜空洞”。目前

2010-04-24 09:09:31

時間和空間上存在不同程度的閑置。問題出現了,解決發法捏?因此,偉大的科學家筒子們提出了采用認知無線電(CR,全稱Cognitive Radio)技術,通過從時間和空間上充分利用那些空閑的頻譜資源,從而

2018-10-10 17:24:23

的中頻、甚至直接對射頻信號進行數字化,后面所有功能都由軟件或數字硬件實現。軟件無線電通信系統要求ADC具有高速度、高精度和寬帶輸入信號范圍。 主要依靠一攬子電阻網絡來保證量化精度的傳統ADC,其精度

2019-05-28 07:51:43

自適應前饋功率放大器由哪幾個模塊組成?怎樣去實現基于軟件無線電的信號接收模塊?

2021-04-20 06:17:45

、頻譜監測和信號智能以及無線傳感器和跟蹤。在其他軟件選項中,工程師可以使用NI LabVIEW軟件使用圖形系統設計方法進行編程。使用NI和Ettus軟件定義的無線電硬件和LabVIEW,他們可以更快

2018-09-26 13:54:32

的方式中解放出來,利用軟件可編程、易修改和成本低(硬件投入少)的優勢,把無線通信技術水平提升到一個新的高度。本文設計了一種基于軟件無線電中頻接收系統方案,并通過MATLAB軟件對其進行了仿真驗證。

2019-05-28 06:45:32

預料,軟件無線電出現,與個人pc所經歷的變革一樣,必將使無線電通信領域產生一場質的飛躍。 從軟件無線電的技術實現角度來看,關鍵技術是采用多頻段和寬帶天線以及智能天線(smart antenna),將a

2019-07-11 08:20:17

就軟件無線電相關話題提出您的問題哦(咱們亞洲技術支持中心的專家論壇坐鎮支持喲)^_^本研討會介紹將RF到基帶的高速模擬信號鏈與FPGA數字信號處理相結合,可用于無線通信。話題涉及高速模擬信號鏈、直接變頻

2018-11-05 09:01:39

介紹了軟件無線電的基本結構,研究了新一代可編程片上系統(system onaprogrammable chip, SOPC)的特征,提出了基于新一代SOPC 的軟件無線電資源共享自適應結構,給出了采用這種結構的

2009-09-12 16:16:03 11

11 該文提出了一種認知無線電系統中多小區間的動態頻譜分配方法。該方法提出了對檢測到的空閑頻譜的空閑時長的預測機制,在此基礎上,提出了基于頻譜可靠性的自適應頻譜分配

2010-02-09 15:24:22 13

13 實現軟件定義無線電和認知無線電的自適應特性

FPGA對自適應性的支持得益于FPGA的處理能力,作為今天SDR和CR的處理平臺,FPGA具備很大的價值。

2010-03-05 10:51:06 26

26 介紹了軟件無線電的基本結構,研究了新一代可編程片上系統(system on a programmable chip, SOPC)的特征,提出了基于新一代SOPC的軟件無線電資源共享自適應結構,給出了采用這種結構的感

2010-07-17 17:04:46 10

10 軟件無線電臺是軟件無線電技術在通信電臺中的應用。隨著自適應跳頻技術的發展,自適應跳頻技術在軍事通信中得到越來越大的應用,本文就基于軟件無線電的自適應跳頻系統進

2010-08-09 14:51:14 15

15 基于認知無線電的高效頻譜利用技術

摘要:以認知無線電技術(CR)為基礎,介紹動態頻譜感知,頻譜管理和頻譜共享方面的技術。

2010-05-16 00:51:57 1072

1072

定義:認知無線電是可以根據環境變化改變傳送端參數的無線電。 應用:用于自適應頻譜管理的工具和技術,子系統的研發智能天線、傳感器和接收機,自適應調制和波形技術等。是下

2011-10-10 15:25:36 48

48

電子發燒友App

電子發燒友App

評論